广西水汶盆地大山铀矿区成矿规律及找矿标志论文

2025-04-19 13:48:10 来源: 作者:xujingjing

摘要:广西水汶盆地大山铀矿区位于水汶火山盆地西缘。文章在野外地质调查的基础上,配合岩矿鉴定、电子探针、扫描电镜分析等手段总结矿区成矿规律及找矿标志。结果表明:矿体赋存在燕山晚期霏细斑岩东侧白垩系西垌组三段火山碎屑岩(角砾凝灰岩)内,矿体多受南北向构造控制,部分受北东向构造控制,受近南北向构造破坏,是一个以低温热液作用为主,后期淋积作用为辅,经多次构造热液流体改造形成的铀矿床。

摘要:广西水汶盆地大山铀矿区位于水汶火山盆地西缘。文章在野外地质调查的基础上,配合岩矿鉴定、电子探针、扫描电镜分析等手段总结矿区成矿规律及找矿标志。结果表明:矿体赋存在燕山晚期霏细斑岩东侧白垩系西垌组三段火山碎屑岩(角砾凝灰岩)内,矿体多受南北向构造控制,部分受北东向构造控制,受近南北向构造破坏,是一个以低温热液作用为主,后期淋积作用为辅,经多次构造热液流体改造形成的铀矿床。

关键词:铀;构造;成矿规律;找矿标志

1区域地质背景

广西水汶盆地大山铀矿区位于华夏褶皱系云开微陆块的西侧,陆川-岑溪深大断裂的北东段,郴州至钦州铀成矿带的西南段之桂东-粤西成矿带中,水汶火山岩盆地的西部边缘咱1暂。

水汶盆地具有比较典型的双基底双盖层的四元结构咱2暂。古元古代天堂山深变质岩(Pt1T援)构成了盆地的结晶基底;呈滑脱型韧性剪切带覆盖其上的中-新元古代云开群构成了盆地的褶皱基底;呈楔形插入云开微陆块的钦州褶皱带(钦州残余地槽)地槽型碎屑岩沉积,构造成为盆地的海相沉积盖层(下盖层);下部以红色碎屑岩建造为主,上部以火山岩建造为主的内陆湖盆相沉积,构成了盆地的上盖层。盆地上盖层属燕山构造层上亚构造层,下部为陆相沉积红色建造,上部为火山岩建造。

区内历经了自后加里东运动以来的多期多阶段构造运动。伴随构造的长期活动性,其岩浆活动尤其是燕山期岩浆活动十分强烈,多期次的构造-岩浆热事件为成矿流体的形成提供了条件咱2暂,总之整体上盆地具备铀多金属成矿的基本条件。其中盆地内的西垌组为火山碎屑岩、熔岩建造,是本区的主要含矿层位,在其中发现了火山岩型铀矿化咱3暂。

2矿区地质特征

2.1地层

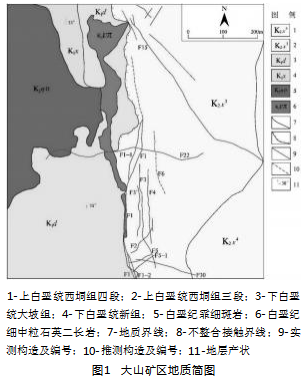

矿区出露地层主要为下白垩统新隆组(K1x)与大坡组(K1d)砾岩、砂岩、泥岩,上白垩统西垌组第三段(K2x3)火山碎屑岩、集块岩,西垌组第四段(K2x4)碎斑熔岩,如图1所示。

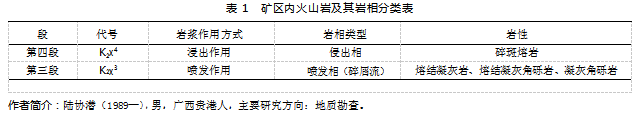

矿区内铀异常点、带及铀矿体多赋存于西垌组第三段。其中火山岩及岩相类型,如表1所示。

2.2构造

矿区内出露的断裂构造主要为近南北向、北东向断裂,次为北西向、近东西向断裂,主要发育于霏细斑岩与西垌组第三段接触带东侧,西垌组第三段火山碎屑岩内。

其中,矿区内出露多组近南北向平行断裂(F1、F1-1、F3、F3忆、F4、F6),为矿区内主要含矿带,出露长度40~1600m,宽度在0.5~4m,倾向65毅耀118毅,倾角30毅耀75毅,部分出现构造带分支复合现象。在地表主要以节理裂隙的形式存在,节理裂隙面常见褐铁矿充填,局部见硅化破碎带、片理化破碎带、构造透镜体,局部见伽马异常,异常值在100~5000u丫,在其露头附近,氡气浓度明显升高。沿倾向往深部破碎较地表强烈,宽度规模较地表有变大趋势,表现为构造破碎带形式,带内密集发育节理,节理面动力作用痕迹明显,多见构造泥、碎粒岩、碎粉岩,部分重胶结成构造角砾岩,固结程度较差。构造南段较浅部位主要的蚀变为粉末状、胶状黄铁矿化,较强烈的绿泥石化、水云母化。在较深部位主要蚀变为方解石化、绿泥石化。在北段与矿化有关的蚀变主要为钾化。

北东向构造出露于矿区内南侧及北侧,中段无明显露头,南侧矿化情况显著优于北侧,地表出露长度数10~200m不等,露头不连续,破碎不明显,主要表现节理带(局部节理破碎带)。F2位于矿区南侧,出露于西硐组第三段(K2x3)火山碎屑岩中,地表出露长度约240m,露头不连续,破碎不明显,主要表现节理带(局部节理破碎带),宽度在50~70cm,产状变化较大,在69毅耀113毅蚁53毅耀75毅之间,呈舒缓波状。局部见铀异常,但总体不高,一般在80~90u酌,最高216u丫。褐铁矿化、红化与铀异常密切相关。F5、F5-1发育于在F2南面约40、60m处,两组构造近平行,内见构造破碎带,性质为正断层,构造产状130毅耀152毅蚁50毅耀**毅,地表出露长度约50m,破碎带宽度40~50cm,沿倾向上部较宽,下部较窄,构造面清晰,呈波状,上盘面见构造泥。伽马异常赋存在构造带及其旁侧围岩的节理裂隙中,异常宽度1.5~2m,长度约40~50m,异常值通常在100~150u丫间,最高500u丫。

北东向构造主要为F15、F30。F15发育在矿区北面,为一逆断层,地表出露长度约180m,宽度1~3m,倾向195毅耀208毅,倾角**毅耀66毅,构造内密集节理发育,局部见构造破碎及构造泥,异常值通常在50~150u丫,最高316u丫,围岩蚀变主要有黄铁矿化、叶腊石化。F30在矿区南侧,宽1.4m,产状在181毅耀209毅蚁26毅耀52毅之间,异常值通常在100~500u丫,最高2692u丫,褐铁矿化、赤铁矿化较强,铀矿石内见大量黄铁矿,呈粉末状、团块状、颗粒状。铀矿化程度与黄铁矿化成正比。

东西向构造F22位于矿区中部,宽度2~6m,长约940m,产状近乎垂直,表现为密集节理裂隙,无明显矿化,该构造将南北向构造错动,形成晚于成矿期,该构造往北矿化程度明显减弱,对矿区成矿具一定破坏性。

2.3侵入岩

霏细斑岩(K2vπ):近南北向,平面上呈状脉体侵入于上白垩统西硐组第三段(K2x3)火山碎屑岩与大坡组之中,剖面上多呈蘑菇状,最宽达数十米,区内的铀矿化主要产在西垌组第三段火山碎屑岩与晚白垩纪霏细斑岩接触带东侧,赋存于西垌组第三段火山碎屑岩内,受霏细斑岩控制明显,霏细斑岩系铀成矿的物质来源并提供热源。

细中粒石英二长岩(K2ηO):出露于霏细斑岩西侧,是由非造山运动导致地壳物质重熔-同熔形成的一套中-深成I型或S-I过渡型二长、正长花岗岩类,如图1所示。

2.4变质作用

矿区内的变质作用主要有区域变质作用、热液变质作用、动力变质作用,总体上热液变质作用、动力变质作用与铀成矿的关系比较密切。

矿区经历了多期次构造-岩浆热事件,岩浆岩发育,大部分较大规模的岩浆侵入作用均不同程度的引发围岩产生一定的变质作用,后火山活动侵位的次火山岩普遍存在不同程度的岩浆期后气成热液变质作用(自变质碱交代作用),部分断裂构造产生规模、强度不一的热液蚀变作用,甚至存在多期次(多世代)的成矿前、成矿期和成矿后热液蚀变作用,这类蚀变在含矿构造中常见,是成矿必不可少的地质条件,叠加的蚀变的类型越丰富、规模越大、程度越强,越有利于铀成矿,是重点的找矿方向和地段。

区内动力变质作用主要发育于各主要含矿带中,并以F1构造最为强烈。

2.5围岩蚀变

围岩蚀变主要有黄铁矿化、褐铁矿化、钾化、硅化、水云母化、绿泥石化、碳酸盐岩化、褪色化。各种蚀变相互叠加,没有明显的界线。其中浸染状、胶状黄铁矿化及钾化与铀矿化最为密切相关。

根据围岩蚀变、矿物共生组合特征、矿化关系,可划分为四个蚀变阶段,即矿前期蚀变以高温硅化、钾化为主,成矿早期蚀变以中-低温的石英-金属硫化物为主要特征,成矿晚期蚀变表现为低温的水云母化、绿泥石化、高岭石化组合。矿后期残余热液活动阶段形成碳酸盐岩化,以浅色脉出现,与铀矿化关系不大。

3矿床地质特征

3.1矿体特征

矿区的铀矿(化)体主要赋存在构造破碎带中,目前在区内共发现含矿构造破碎带主要为F1、F2、F3、F4、F5、F6、F15。工作区内目前圈定铀矿体7个,均赋存在构造破碎带中。

矿体的形态比较简单,KT1为脉状矿体,其他矿体均为透镜状。矿体沿走向的延伸往往大于倾向延伸,KT1尤为明显,走倾比率达到2.51颐1。

矿体受构造控制,其产状与构造带产状基本一致。除KT2走向北东、倾向南东外,其余6个矿体走向均近南北,倾向东,倾角在30毅耀74毅,矿体沿走向、倾向延伸方向均有一定的波状弯曲。

3.2矿石特征

根据统计,主要金属矿物有:黄铁矿、褐铁矿、方铅矿、闪锌矿、沥青铀矿、铀石、水铀矿、水铀矾、氢铀云母。主要脉石矿物有:石英、长石、云母、绿泥石、绢云母(或水云母)、高岭石、方解石等。

矿石的结构为包含结构、胶状结构,铀矿物多被包含在黄铁矿、石英颗粒中或沥青铀矿、铀黑、黄铁矿、蓝铜矿以及其他的金属硫化物等呈胶状产出。

在断裂构造带中,原岩由动力作用而形成角砾、碎粒无定向排布形成的矿石构造,由热液充填再次胶结后固结成岩,铀矿物一般分散在胶结物中。矿石受动力作用,被压碎呈岩粉、岩粒状,碎裂松散。沿裂隙充填的沥青铀矿,脉中共生矿物为胶状黄铁矿、蓝铜矿。铀矿物以胶状或组成微细微的集合体状分布在黄铁矿等金属硫化物的边缘。

根据对矿石做电子探针、扫描电镜分析研究,铀的存在形式有两种,即呈吸附形式和超微粒铀矿物形式。①铀矿物形式:呈微粒状断续集合成脉状,脉变化比较大,脉宽在0.1~3mm,或呈微粒铀矿物形式被包裹在石英和黄铁矿颗粒中。②吸附形式,铀呈分散状态被胶状黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、碳酸盐吸附,分布在胶状黄铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化的构造泥、碎裂岩的磨细物和胶结物。

4成矿规律

本区铀矿为受构造控制的低温热液-淋积改造型铀矿床,有如下的成矿基本规律:

(1)铀矿化严格受构造控制,铀矿化在近南北向、北西向、东西向的构造中均有分布,铀矿体的形态、产状及变化特征严格受构造制约。构造膨大、收缩、交汇等变异部位,矿化变好。张扭性构造内裂隙越发育,矿化越好。

(2)构造带及其上下盘破碎强烈处往往发育范围宽大的热液蚀变,如黄铁矿化、水云母化、钾化、绿泥石化、赤铁矿化、方解石化等。多期次热液蚀变叠加部位往往矿化变好,与粉末状、胶状黄铁矿化及钾化关系尤为密切。

(3)铀矿化与霏细斑岩岩体在时空上关系密切,铀矿体往往产于岩体外接触带旁侧的断裂构造中。

(4)矿体的空间分布与物化探晕圈展布对应较好,伽马和氡气异常发育地段往往指示构造浅部和深部有较好的铀矿化线索。

5找矿标志

根据本区的成矿地质条件和成矿构造特征,总结出以下找矿标志:

5.1直接找矿标志

铀矿物:沥青铀矿、氧化沥青铀矿、水铀钒、水铀矿。其他的含铀矿物:胶状、粉末状黄铁矿。

5.2间接找矿标志

放射性异常标志:区内伽马高异常主要呈近南北向带状分布,异常带规模较大,强度较高且连续,异常与铀矿化套合紧密,为较好的间接找矿标志。

岩性标志:区内西垌组三段火山碎屑岩是矿床的主要赋矿岩性,因此,西垌组三段火山碎屑岩也是铀成矿的重要指示标志。铀矿体与霏细斑岩岩体有着密切的时空关系,矿体往往产于霏细斑岩体的外接触带附近,故霏细斑岩岩体也是间接的找矿标志之一。

构造标志:近南北向、近东西向、北西向构造破碎带及两侧次级的裂隙,特别是构造的拐弯、膨胀、交叉分支复合部位。

蚀变标志:区内铀矿体及其上下盘围岩普遍有强烈的黄铁矿化、钾化、碳酸盐化、绿泥石化等蚀变。尤其与黑色粉末状、胶状黄铁矿、钾化关系极为密切,也是良好的找矿标志之一。

6结论

区内铀矿床为低温热液为主叠加后生改造复合成因矿床,后生改造作用主要有两类:①长期大气降水渗滤和硫化物酸化的影响,含铀岩系及原生铀矿体中的铀被氧化分解,U4+被氧化出U6+离子,并与SO42-络合形成富铀水体,沿断裂和节理裂隙迁移,形成二次富集;于火山活动后期,岩体多期次侵入活动带来的作用力与热效应使大山火山岩系内铀元素活化,并发生迁移且再次富集。

[1]黄净白,黄世杰,张金带,等.中国铀成矿带概论[M].北京:中国核工业地质局,2005.

[2]何跃文.广西水汶盆地火山岩型铀成矿地质条件与找矿预测[J].南方国土资源,2021(1):28-30+34.

[3]李尚军.广西容县温风锌铜矿床地质特征及矿床成因[J].世界有色金属,2024(18):76-78.