水生态系统中溶藻细菌的研究进展论文

2025-03-20 16:09:02 来源: 作者:xuling

摘要:当前,有害藻类微生物频发已成为一个全球性的环境问题。藻华频发严重破坏了水体生态平衡,影响了渔产养殖业的发展。近年来,已有研究表明,细菌能够控制有害藻华,可被作为一种重要的赤潮防治工具。

摘要:当前,有害藻类微生物频发已成为一个全球性的环境问题。藻华频发严重破坏了水体生态平衡,影响了渔产养殖业的发展。近年来,已有研究表明,细菌能够控制有害藻华,可被作为一种重要的赤潮防治工具。文章概括了细菌控制藻类生长的方式以及防治赤潮过程中溶藻细菌的研究进展,为水华和赤潮的防治技术提供了科学支撑。

关键词:溶藻细菌;研究现状;展望

目前,全世界多个国家水域富营养化严重,已成为无法忽略的全球性问题。富营养化导致藻类短时间内大量繁殖,对水产养殖、供水系统和生态环境造成了巨大的危害,同时也对水生动物和人类健康构成了威胁。一些会释放毒素的藻类存在于淡水和海水中,大量繁殖后会引发水华和赤潮危害,直接威胁着人类的居住环境和健康状况[1]。因此,监测和控制赤潮与水华问题已势在必行。

溶藻细菌指具备控制藻类生长或裂解藻细胞能力的微生物。在水生生态系统中,微生物和微藻数量多且分布广泛。二者的相互作用对水生生态系统中的碳、氮、磷循环及营养再生成至关重要,是该系统群落结构和功能不可或缺的组成部分。特别是在维持藻类数量平衡方面,溶藻细菌发挥着关键作用。这种影响主要体现在以下两方面:一方面,藻类产生的有机物为细菌提供了所需的基础物质和必要的营养;另一方面,细菌可以抑制甚至降解藻细胞,同时藻类也能对细菌起到相似的作用[2]。正因为存在如此复杂的相互作用,在研究有害藻华形成、发展、消退和灭亡机制时必须充分考虑细菌的重要性。

目前,人们已尝试了多种方法来防止藻类的大规模暴发,包括物理、化学和生物等不同技术。主要应用于控制藻类繁殖的物理方法为超声波除藻和土沉降藻[3];化学方法为使用次氯酸和硫酸铜等化学物质除藻[4]。然而,物理法费时费力且成本较高,无法大范围使用;化学法则容易导致二次污染,破坏环境或生态平衡,给人类带来更多危害。因此,在寻找控制藻类的生物法时,研究者开始关注细菌杀死藻类的可能性,认为溶藻细菌可能是防治水华和赤潮的有效生物途径。这一观点已引起了国内外许多学者的重视。

1溶藻细菌的定义及生态学意义

1.1溶藻细菌的定义

溶藻细菌是直接或间接抑制藻类生长或杀死藻类、裂解藻类细胞的细菌的总称。

1.2溶藻细菌的生态学意义

细菌和微藻是水生生态系统中丰富且常见的生物。目前,对于细菌和微藻种群分布特征及其相互作用的研究较为广泛。溶藻菌可抑制藻类生长繁殖,其分泌的次生代谢产物对藻类的作用程度不同,可能有害或者有益。溶藻细菌与藻类间的拮抗作用存在一种潜在的反馈机制,在控制藻类种群演替和种群动态方面发挥着重要作用。同时,在细胞水平上的相互关系也可能影响藻类群落中优势物种的演替。

2溶藻细菌的种类及作用方式

2.1溶藻细菌的种类

国外关于溶藻细菌的研究已有数十年的历史。早在1924年,Ceitler就报道了一种寄生在刚毛藻(Cladophora)上的粘细菌(Polyangium parasitium)会导致藻死亡。国内外文献报道了各种类型的藻菌,包括黏菌、生毛菌、胞食菌、蛭弧菌、纤维性弧菌、假单胞菌、节杆菌、柔性菌、黄杆菌、弧菌、鞘单胞菌、交替单胞菌等。溶藻细菌多为革兰氏阴性菌,其作用藻类较为广泛,包括硅藻、蓝藻和鞭毛藻等。

2.2溶藻细菌的作用方式

溶藻细菌的作用方式一般分为2种,即直接溶藻和间接溶藻。

直接溶藻,即对宿主藻进行直接进攻,使细菌直接与藻细胞接触,从而侵入到藻细胞内部,使藻细胞裂解,但其裂解机制还有待探索。粘细菌是报道最早且最广泛的溶藻细菌。在Draft等[5]的报道中,粘细菌通过和蓝藻细胞直接接触,可使藻细胞裂解。Yamamoto等[6]从土壤中分离出的一株细菌MY-1,可以直接使鱼腥藻裂解。

间接溶藻,即对宿主藻进行间接进攻,主要通过细菌与藻类争夺有限的营养物质从而影响藻类繁殖,或细菌分泌胞外物质抑制藻类生长从而使藻类裂解。细菌裂解藻类的主要方式是间接溶藻。近年来,研究发现具有该功效的物质多为细菌分泌胞外物质,且这些胞外物质可有效抑制环境中藻类微生物的繁殖与生长,导致藻细胞裂解。这些胞外物质可能是蛋白质、抗生素和多肽等。常见的能够分泌胞外物质抑制藻生长的细菌有弧菌、黄杆菌等。李俊佳等[7]从海水中分离得到一株裂解伊姆裸甲藻的菌株LD-B3,并表明LD-B3是通过分泌胞外物质(可能是蛋白类物质)来实现溶藻的。马双慧等[8]分离到的一株耐盐菌株(Zobellella sp.)B307是通过分泌胞外活性物质抑制太平洋亚历山大藻(Alexan-drium pacicum)生长的。

3国内外研究进展

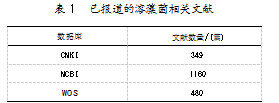

有关溶藻菌的报道,本文选取了3个数据库进行搜索,包括CNKI、NCBI和WOS,结果如表1所示。以“溶藻菌”为搜索主题,在CNKI数据库中,共检索到中文文献349篇,外文文献144篇。其中,学术期刊221篇,学位论文102篇,会议17篇,报纸1篇。在NCBI数据库中,共检索到文献1160篇。在WOS数据库中,共检索到文献480篇。

现有文献结果显示,自然产生的杀藻细菌能够控制赤潮或藻华的直接证据极为有限。因此,在研究和管理方面,越来越关注使用杀藻细菌或其产品来控制赤潮或藻华。这些应用策略包括直接扩散细菌及其杀藻产物、部署固定化的杀藻细菌以实现更有针对性地扩散、采用多功能系统,并利用基材(如海草床)吸引天然存在的杀藻细菌[9]。需要注意的是,没有一种方法适用于所有的有害藻华。在确定适当的控制方法时,必须评估成本、地点、可行性、社会接受度以及目标物种等管理策略的影响要素[10]。

在原生环境中应用杀藻细菌及其产品杀藻剂通常被认为是控制有害藻华“环境中性”的手段。然而,在自然群落中评估这些生物剂的影响的研究却很少。大多数杀藻细菌对自然群落影响的评估是在实验室受控条件下进行的,而在野外开阔水域开展的研究很少;多功能系统如共固定化多物种,或者设计具有多种功能的杀藻细菌,也可被作为杀藻细菌控制有害藻华的工具。迄今为止,还没有关于单独固定化藻类或与细菌共同固定化藻类用于预防和减轻赤潮的研究;针对通过基因工程开发双功能灭藻细菌,目前还没有研究证明这种工程细菌具有双重功能。这些工程微生物的应用还需要广泛的努力来评估其生物安全性及其环境影响的不确定性。未来可能会探索采用固化等方法来保护这些生物制剂并促进其在针对性领域中的应用。

4展望

目前,水体富营养化引发的藻类暴发已成为全球关注的环境问题。藻类大量繁殖导致水华频发,不仅影响到了渔业和水产养殖业的发展,造成了巨大的经济损失,而且破坏了水生态平衡,严重威胁到了人类赖以生存的水环境。细菌在浮游藻类的生长和灭绝过程中发挥着重要的调节作用,在控制藻华方面具有巨大的应用潜力。因此,研究溶藻细菌对水华和赤潮的预防和治理具有重要意义。同时,在藻类处理中将细菌作为一种新型生物防治策略具有一定优势,但目前仍存在许多因素需要考虑和进一步探索。水华是由多种藻类共同作用暴发,只靠单一的溶藻菌来防治必然不可行,且关于溶藻菌的研究目前仍处于实验室阶段。将溶藻菌运用于实际生活中,还需要进行大量研究。本文综述了当前溶藻细菌的研究进展,为未来研究藻华控制方法提供了理论基础。

参考文献

[1]安鑫龙,李豫红,赵艳珍,等.单细胞藻类的敌害生物与有害藻类的溶藻微生物[J].河北渔业,2004(4):12-13.

[2]连玉武,王艳丽,郑天凌,等.赤潮科学中藻菌关系研究的若干进展[J].海洋科学,1999(1):35-38.

[3]屠清瑛,章永泰,杨贤智.北京什刹海生态修复试验工程[J].湖泊科学,2004(1):61-67.

[4]缪锦来,石红旗,李光友,等.赤潮灾害的发展趋势、防治技术及其研究进展[J].安全与环境学报,2002(3):40-44.

[5]DAFT M J,MCCORD S B,STEWAR W D P.Ecological studies on algal lysing bacteria in fresh waters[J].Fresh-water Biology,1975,5(6):577-596.

[6]YAMAMOTO Y,SUZUKI K D.Ultrastructural studies on lysis of blue-green algae bya bacterium[J].Journal of General and Applied Microbiology,1977,23(6):285-295.

[7]李俊佳,陈磊,王君玥,等.伊姆裸甲藻溶藻菌LD-B3的分离鉴定及溶藻作用[J].应用海洋学学报,2024,43(1):192-200.

[8]马双慧,白洁,孙鹏飞,等.一株溶藻菌Zobellella sp.B307对太平洋亚历山大藻的溶藻特性及作用机制研究[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2024,54(5):63-70.

[9]ALISON B,R G L,A C G,et al.Master recyclers:fea-tures and functions of bacteria associated with phyto-plankton blooms[J].Nature Reviews Microbiology,2014,12(10):686-698.

[10]CAI G J,YANG X J,LAI Q L,et al.Lysing bloom-causing alga Phaeocystis globosa with microbial algicide:An effi-cient process that decreases the toxicity of algal exudates[J].Scientific Reports,2016,6:20081.