新型聚球藻噬藻体Yong-M4-211的分离与基因组分析论文

2025-03-19 11:54:28 来源: 作者:xujingjing

摘要:噬藻体能特异性感染蓝藻,被视为蓝藻潜在的环境友好型生物防控因子。文章以海洋聚球藻7002为指示藻,分离纯化出一株新型噬藻体Yong-M4-211,其形态为长尾样,头部是典型的二十面体,直径约64 nm,有长约112 nm、宽约7 nm的可收缩尾巴。Yong-M4-211基因组为53 991 bp的双链DNA,G+C含量为67.42%,含有93个ORFs,且基因组中未发现毒力因子和抗生素耐药基因。进化树显示,Yong-M4-211在有尾纲下揭示了一个新的科。文章扩充了聚球藻长尾噬藻体的数据库及基因库,丰富了

摘要:噬藻体能特异性感染蓝藻,被视为蓝藻潜在的环境友好型生物防控因子。文章以海洋聚球藻7002为指示藻,分离纯化出一株新型噬藻体Yong-M4-211,其形态为长尾样,头部是典型的二十面体,直径约64 nm,有长约112 nm、宽约7 nm的可收缩尾巴。Yong-M4-211基因组为53 991 bp的双链DNA,G+C含量为67.42%,含有93个ORFs,且基因组中未发现毒力因子和抗生素耐药基因。进化树显示,Yong-M4-211在有尾纲下揭示了一个新的科。文章扩充了聚球藻长尾噬藻体的数据库及基因库,丰富了对海洋噬藻体的认知。

关键词:海洋噬藻体;聚球藻;蓝藻;赤潮

蓝藻(Cyanobacteria)是最古老且具有产氧光合和固氮作用的自养型生物[1]。聚球藻是海洋中重要的光合蓝细菌之一,负责全球碳固定,并能提供氧气、氮和碳的初级生产来源,在生物地球化学循环中发挥着重要作用[2]。然而,随着工农业、社会发展,以及人类活动日益增加,海洋水体富营养化愈发严重。聚球藻易在富营养化海水中过度增殖形成“赤潮”,赤潮会降低海水透明度,减少溶解氧,散发异味,产生微囊藻毒素等有害代谢产物,对海洋环境、渔业、人类健康等造成严重危害。

噬藻体(Cyanophage)是环境中一类生物量巨大,且能特异性感染蓝藻的病毒,具有高效、环保、生物安全性等优点,将其作为一种环境友好型蓝藻治理工具,具有广阔的应用前景[3]。噬藻体对聚球藻微生物种群的丰度、组成和动态调控的影响显著。近年来,已从海水和淡水中分离出了360多株聚球藻噬藻体。其中,肌尾样达300多株,而长尾样则仅十来株。

本文以聚球藻(Synechococcus sp.)7002为指示藻,分离出一株新颖聚球藻长尾样噬藻体Yong-M4-211,对其进行基因组分析,可以扩充对聚球藻噬藻体的认知,丰富聚球藻长尾噬藻体的数据库及基因库,为后续将聚球藻噬藻体应用于实际的蓝藻治理提供参考。

1材料与方法

1.1实验仪器、耗材及藻株

高压蒸汽灭菌锅;冷冻高速离心机;0.22μm、0.45μm聚醚砜过滤滤膜;光照培养箱;透射电子显微镜;一次性针筒注射器;一次性方形培养皿;Illumina MiSeq测序仪;聚球藻7002等。

1.2实验试剂与培养基

罗氏高纯核酸试剂盒;NEB文库试剂盒;琼脂;A+培养基;BG11培养基;3%乙酸双氧铀等。

1.3实验方法

1.3.1噬藻体的分离纯化

采集宁波市梅山湾的海水表层水样,在4℃、12 000 g下离心20 min,弃沉淀、留上清。用一次性针筒注射器吸取上清液,依次经0.22μm、0.45μm聚醚砜滤膜过滤杂质,并采用双层琼脂平板法对噬藻体进行分离纯化。具体而言,实验组取80 mL处理后的水样上清,加入20 mL 5×A+和20 mL对数期指示藻并混匀;对照组用等量A+代替水样上清。将实验组和对照组混匀,同时置于光照培养箱中培养(25℃,2 000 lx),每天观察各组藻类的变化。若实验组较对照组出现藻液黄化或澄清现象,则可得到初步噬藻体富集液。取富集液在4℃条件下8 000 g离心10 min,并依次经0.22μm、0.45μm滤膜过滤。用A+对上清滤液进行10倍梯度系列稀释,吸取10-1~10-8系列梯度滤液各100μL,并分别加入900μL指示藻,混匀,孵育30 min。将上述藻-毒液加入已恒温的BG11半固体培养基中,振荡3~5 s混匀,并将其立即倒入提前备好的BG11固体培养基平板上,轻晃平板以铺平半固培养基;待其凝固后,用封口膜封口。将平板倒置于光照培养箱中培养,每日观察平板上是否有噬藻斑形成。重复多轮纯化,最终得到目的噬藻体悬液。

1.3.2生物学形态观察

取1 mL藻-毒液滴在孔径38μm的铜网上,用3%乙酸双氧铀负染30 s,随后吸去染色剂,晾干10 min,并立即在透射电镜下观察噬藻体的形态。

1.3.3基因组分析

用Illumina MiSeq高通量测序平台对噬藻体进行基因组测序。取藻-毒液过滤,用Dnase I和Rnase A去除细菌DNA和RNA,用核酸试剂盒提取核酸,用文库试剂盒构建文库,并用Illumina MiSeq测序仪上机测序。用Trimmomatic-0.36软件删除低质量数据,同时用SPAdes软件拼接高质量数据,并在Bandage软件中分析拼接产物的成环情况。采用王飞等[4]方法和Phage Term对噬藻体基因组进行末端分析,最终得到完整的噬藻体基因组序列。分别用CARD和VFBD预测噬藻体基因组中的毒力因子和抗生素耐药基因;用tRNAscan-SE预测噬藻体基因组中是否有tRNA;用RAST对噬菌体基因组的ORF进行功能预测,并用BLASTp、HMMER、Hhpred对所预测的每个ORF进行功能校准。根据ORF最终注释结果运行Perl语言脚本,并绘制基因图谱。

1.3.4分类地位鉴定

用BLASTn将噬藻体与数据库中的所有序列进行比对,查找出与其同源性较高的病毒。分别用PASC和VIRIDIC计算出噬藻体与数据库中所有病毒核苷酸序列的最高相似度和成对基因组间的相似性;分别用EZBioCloud95和GGDC计算出噬藻体与同源性最高的病毒间的ANI和isDDH值。运用ViPTree,将其数据库中的所有病毒作为参考序列,与噬藻体一同构建原始蛋白谱系统进化树。同时,将有尾纲下47个科以及3个独立属的57个代表种、7株聚球藻噬藻体和6株在原始进化树里与噬藻体接近的病毒作为参考序列,与噬藻体一起上传至ViPTree,构建详细的进化树。根据进化树中噬藻体的所在位置,用在线工具VirClust对噬藻体及其可能所在科中的所有病毒作核心基因分析,确定其分类地位。

2结果与分析

2.1噬藻体的分离纯化

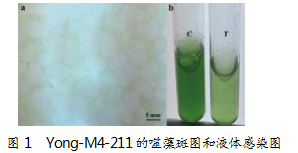

经过多轮纯化,实验成功分离出一株新颖噬藻体,并将其命名为聚球藻噬藻体Yong-M4-211。噬藻体可以在聚球藻7002平板上形成呈不规则圆形、直径约3~5 mm的噬藻斑落(见图1 a),同时噬藻体可侵染聚球藻7002并使藻液澄清(见图1 b)。

(a)噬藻体在聚球藻7002平板上形成的噬藻斑;(b)聚球藻7002培养物。C代表聚球藻7002正常培养物;T代表被噬藻体感染的聚球藻7002培养物。

2.2生物学形态观察

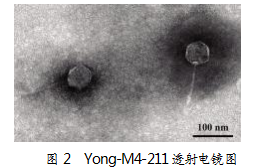

负染的Yong-M4-211在透射电镜下呈长尾样病毒形态。其具有典型的二十面体头部,直径约64 nm,有长约112 nm、宽约7 nm的可收缩尾巴(见图2)。

2.3基因组分析

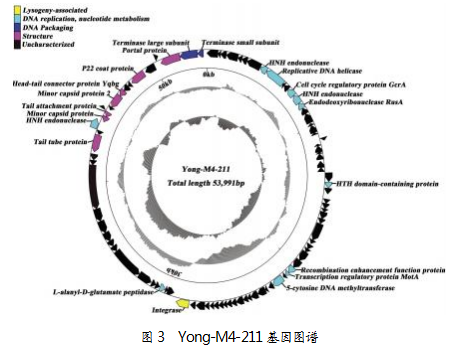

噬藻体Yong-M4-211的基因组为环状双链DNA,全长53 991 bp,G+C含量为67.42%。其基因组具有冗余末端,且并未发现含有毒力因子和抗生素耐药基因,有1个tRNA基因。共预测出93个ORFs。其中,39个ORFs在正向链;54个ORFs在反向链。69个ORFs以ATG为起始密码子;24个ORFs以GTG为起始密码子。噬藻体的所有ORFs覆盖51 126 bp,编码密度为94.7%。93个ORFs经RAST初步预测,并经BLASTAp、HMMER、HHpred校准后得到各ORF的功能,结果如图3所示。研究发现,仅有21个ORFs可被预测为编码已知功能的蛋白,而其余72个ORFs则被预测为编码未知功能蛋白或假设蛋白。

2.4噬藻体分类地位鉴定结果

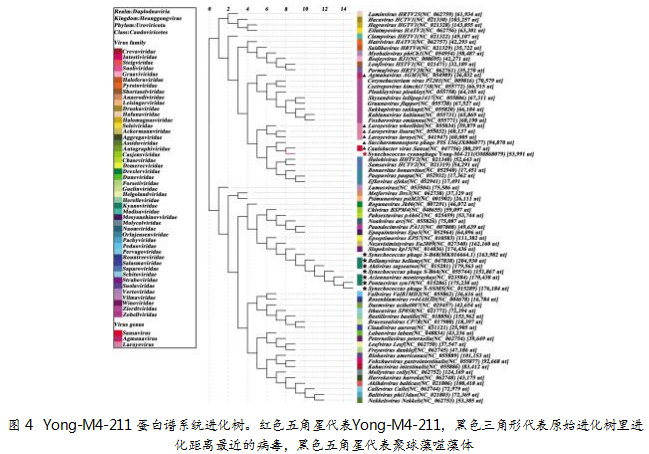

在BLASTn中,未匹配到与噬藻体Yong-M4-211同源的噬藻体或病毒。实验将其序列上传至ViPTree,并与该数据库中的7061株病毒构建原始进化树。结果显示,噬藻体与6株双链DNA病毒域有尾纲病毒的进化距离最近。其中,Caulobacter virus Sansa是PASC里与噬藻体序列相似度最高的病毒。研究选取有尾纲下47个科和3个独立属中的57个代表种、7株聚球藻噬藻体与6株在原始进化树里与噬藻体接近的病毒作为参考序列,重新构建详细进化树,以确定其分类地位。具体如图4所示。

结果显示,与噬藻体进化关系最近的是一个独立属Sansavirus(简称“Sansa”)。Sansa是与噬藻体进化距离最近的病毒,可共同构成一个独立的枝簇(clade),同时噬藻体又可独自形成一个单系的分枝(branch)。为进一步阐明噬藻体的进化地位,计算噬藻体与Sansa间的ANI和isDDH,结果均为0,且均小于定义种的边界值(ANI≥95%、isDDH≥70%)。ANI和isDDH结果表明,噬藻体是一个非常新的种。PASC和VIRIDIC结果显示,噬藻体与Sansa的基因组和成对基因组的相似性分别仅有1.7%和0%,均低于70%的属边界值,说明噬藻体很可能代表一个新的属。为确定噬藻体的进化地位,实验采用VirClust计算其与Sansa间的核心基因。结果发现,噬藻体与Sansa间的核心基因数为0,即共享基因百分比为0%,远低于ICTV科系划分标准的17%。因此,噬藻体极有可能揭示了有尾纲的下一个新科。

3结论

Yong-M4-211是一株未被报道过的新型聚球藻长尾噬藻体,其基因组中不含毒力因子和抗生素耐药基因,为未来被应用于实际的蓝藻治理提供了可能。通过对蛋白谱系统进化树和ANI、isDDH、PASC、VIRIDIC及VirClust相关计算结果的分析可知,Yong-M4-211极有可能揭示了一个新的病毒分类单元,即揭示了有尾纲下的一个新科,同时与其进化关系最近的是一个独立属,即Sansavirus。关于该噬藻体与宿主在基因水平上的转移、杀灭蓝藻的效价等仍有待后续探究。

[1]吴长锋.我学者鉴定出10株噬藻体[N].科技日报,2022-08-23(03).

[2]孙志伟,邱丽华,曹煜成,等.蓝藻水华对水产养殖业影响的研究进展[J].生态科学,2017,36(1):231-235.

[3]张奇亚.噬藻体感染相关基因的研究进展[J].微生物学通报,2020,47(10):3277-3286.

[4]王飞,潘灵婷,钱敏桦,等.新型淡水微囊藻噬藻体vB_MweS-yong2的分离与基因组分析[J].微生物学报,2022,62(10):3784-3800.