新型高截留膜蒸馏生物反应器在污水处理中的研究与应用论文

2025-03-19 11:46:52 来源: 作者:xujingjing

摘要:随着科技发展,MBR已成为比较成熟的工艺,凭借高效的COD去除率、SRT和HRT分离效果,展示出剩余污泥量少、操作灵活、耐冲击负性能强等独特优势,被广泛应用于废水处理等领域中。为提高出水水质、缓解膜污染的问题以及探究降低废水处理过程中能耗和资源化利用的可能性,MBR衍生出了新型高截留膜生物反应器(HR-MBR)。文章介绍了HR-MBR和AnMBR两种工艺的研究方向和研究进展,并借此展望了MBR工艺未来的发展趋势。

摘要:随着科技发展,MBR已成为比较成熟的工艺,凭借高效的COD去除率、SRT和HRT分离效果,展示出剩余污泥量少、操作灵活、耐冲击负性能强等独特优势,被广泛应用于废水处理等领域中。为提高出水水质、缓解膜污染的问题以及探究降低废水处理过程中能耗和资源化利用的可能性,MBR衍生出了新型高截留膜生物反应器(HR-MBR)。文章介绍了HR-MBR和AnMBR两种工艺的研究方向和研究进展,并借此展望了MBR工艺未来的发展趋势。

关键词:废水处理;MBR;HR-MBR;膜污染;高截留率

膜生物反应器技术(Membrane bioreactor,MBR)已被应用于污水处理工程。国内MBR总体规模已达10 000 000 m3/d以上,且仍处于快速推广阶段[1]。然而,现有MBR主要采用微滤和超滤膜技术,难以截留水中的溶解性有机污染物和无机盐,在食品饮料、畜禽养殖、屠宰加工、乳制品加工等普遍存在含盐有机废水处理的行业中,无法达到日益严格的资源化利用要求。同时,大量曝气与膜污染,也使得废水处理能耗显著增加。

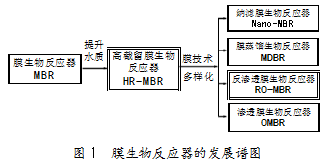

国家“十四五”规划提出:“环境技术的发展应坚持绿色低碳以及人与自然和谐相处原则。因此,满足高水质约束的废水处理技术是现阶段水行业的核心发展方向之一[2]。”图1列出了MBR技术的发展趋势。MBR中的膜技术多元化可显著提升出水水质,如以纳滤、正渗透、膜蒸馏(Membrane distillation,MD)为分离单元的高截留膜生物反应器技术可实现高品质的水回用,具有良好的应用前景。本文总结梳理了国内现有高截留MBR的相关研究,并尝试探寻新型高截留膜蒸馏生物反应器(HR-MBR)的未来发展趋势。

1高截留膜生物反应器发展动态

1.1纳滤膜生物反应器(Nano-MBR)

新型疏松纳滤膜生物反应器具有高效的污染物截留能力,但纳滤膜的小孔径会导致纳滤膜生物反应器中正磷酸盐过度积累,而改性后结构疏松的纳滤膜则可以延缓正磷酸盐的积累,并在维持高截留率的基础上增强抗污染性,维持稳定的生物活性,进而增加系统的运行寿命。纳滤膜生物反应器可以去除垃圾渗滤液中难降解的有机物,并将传统MBR中常用的微滤(MF)膜替换为纳滤(NF)膜。实验发现,纳滤膜能有效去除难降解有机物,使生物反应器中难降解有机物的滞留时间更长,浓度更高,去除难降解有机物的效果更好[3]。

新型松散纳滤膜生物反应器也受到了广泛关注。NF膜有效截留了生物聚合物和部分腐殖酸类物质,可使NF-MBR的出水COD含量显著降低。可见,化学需氧量和溶解性对有机碳有较强的去除效果。结构疏松的纳滤膜较低的盐截留率延缓了生物反应器中的积盐速率。

1.2膜蒸馏生物反应器(MDBR)

膜蒸馏生物反应器(MDBR)是膜蒸馏技术与生物降解技术耦合形成的新型膜生物反应器。在有余热且使用不可再生能源(如煤等)发电的情况下,MDBR系统的温室气体排放量低于MBR-RO。在废水回用性能方面,研究表明MDBR膜通量与MBR-RO相当,除了氨氮浓度,MDBR与MBR-RO的产水水质相近。研究认为,未来应深入了解MDBR系统的生物脱氮机理,并优化生物脱氮工艺以解决氨渗透问题,着力提高膜的抗污染性能,改进膜组件和反应器设计,延缓膜污染并减少清洗次数。在浸没式MDBR系统中,MD单元可直接浸没在生物反应器内,并用直接参与处理过程的MD膜代替传统MBR中常用的MF或UF膜,而不是对MBR出水进行后处理。在这种配置中,MD的整合不仅会导致高质量的渗透,还可有效保留LMW有机物,促使其在生物反应器内的降解。此外,LMW有机物会被保留在生物反应器中,而不是通过传统的MBR膜。因此,MDBR中的SRT明显长于HRT,且这些有机物将会有更长的降解时间。尽管生物反应器的活性在混合MDBR工艺配置中发挥着重要作用,但生物反应器的活性也是一个关键因素,因为其同样有助于持续性供应高质量的经处理渗透液。生物反应器中较差的生物活性会导致碳水化合物和蛋白质化合物沉积,并引起MD膜湿润,从而影响处理后的渗透质量和过程的连续性。

1.3厌氧膜蒸馏生物反应器(AnMDBR)

膜蒸馏和厌氧生物反应器的混合系统能达到99.99%的无机盐截留率,但TOC截留率不高。生物反应器温度对膜的渗透性能和膜污染行为影响均比较大,在相对较低的进料温度(45~65℃)下可实现较高的初始渗透通量,而混合液的盐度对渗透性能的影响则很小。研究认为,45℃的MDBR温度是最佳系统温度,应针对AnMDBR开发低浓度VFA回收技术。实验室规模厌氧膜蒸馏生物反应器处理化学需氧量(COD)质量浓度为3 000±130 mg/L的高强度纺织合成废水,无机盐去除率均可达到99.99%,平均COD和去色效率为99±0.9%,产气量稳定。

1.4反渗透膜生物反应器(RO-MBR)

OMBR-RO系统可以从原始污水中回收磷和清洁水,在该混合系统中,正渗透膜有效保留了生物反应器中的无机盐和磷酸盐,而MF膜则通过调节pH,周期性地将其排出以回收磷。结果表明,将溶液pH调节至10时,MF渗透液的磷回收效果最好,回收沉淀物的含磷量为15%~20%。然而,周期性的MF萃取也会限制生物反应器中的盐度积累,使得OMBR在运行过程中生物性能稳定,水通量增加。尽管汲取液中存在有机物和氨的积累,OMBR-RO仍可实现高品质的回用水回收。OMBR-RO和传统RO-MBR系统都能有效去除大量有机物、营养物质和所有种类的TrOCs,但生物反应器中的盐度积累会减少水通量,并通过改变OMBR运行期间的生物量特征和微生物群落结构对生物稳定性产生不利影响。

1.5渗透膜生物反应器(OMBR)

一种新型渗透膜生物反应器(OMBR)被用于生产饮用水,其DS中的溶质向混合液中的反向传输率相对较低,可持续通量较高,可以采用渗透反冲洗控制膜污染。OsMBR工艺对有机碳的去除率大于99%,对铵态氮的去除率大于98%,表明OsMBR与下游反渗透系统的兼容性要优于传统膜生物反应器。研究发现,可以对膜材料进行改性,对OMBR系统进行FS优化来提高OMBR的处理效果。研究者也提出了一些混合流程的改进建议,如MF/UF-OMBR的研究应着眼于通过优化膜性能和改进清洗策略,在保持高MLSS浓度的同时减少FO膜污染。对OMBR-RO系统的研究应侧重于在后续RO过程减少DS中的污染物积累。对于OMBR-MD,可研究微生物在膜表面的成膜机制等。

大多数情况下,OMBR会与其他工艺(通常包括反渗透、膜蒸馏和电渗析)集成在一起,形成混合系统,从而可持续地再浓缩废水并产生可重复使用的清洁水。例如,将高选择性FO膜与生物过程(通常是CAS处理)结合,可使OMBR潜在性地推进废水处理和回用。将FO膜与厌氧消化池、移动床生物膜反应器、附着生长生物膜反应器、顺序批式反应器等多种生物工艺结合,可进一步开发OMBR类型。

1.6厌氧渗透膜生物反应器(AnOMBR)

AnOMBR由RO装置和MBR共同构建,具有同步截留污染物和脱盐的功能,但同时也有明显的膜污染行为,包括无机结垢和生物污染。在AnOMBR-RO复合体系中,膜支撑层内会出现严重污染,主要表现为无机污染和生物污染。在此过程中,EDTA可作为无机垢沉淀的抑制剂,也可为微生物提供营养,反过来恶化生物污染。此外,周期性NaClO化学清洗可有效控制生物结垢,但由于多孔支撑层内部积累了钙基无机晶体,多次清洗后效果会有所减弱。通过恢复反应器内的生物量活力并支持膜生物膜的生物活性,可以成功完成AnOMBR操作。

作为一种新的替代反应器排液和微生物厌氧驯化方法,本研究中应用的操作溶液将有助于未来控制反应器的盐度研究,从而防止抑制并减少膜污。此外,也有学者研究萃取液(DS)浓度对AnOMBR膜性能的影响,并通过控制驱动力来提高FO膜的水通量。结果表明,在AnOMBR中存在临界驱动力或临界初始通量。当驱动力大于临界值时,初始通量的增加会导致第一阶段的膜污染加剧,使FO膜通量严重下降,最终导致FO膜在AnOMBR中的通量性能变差。采用两级驱动模式是提高FO膜通量性能的可行性替代方法。这主要是因为第一阶段初始通量较低,低驱动力对膜污染特别是污染结构的影响较小;第二阶段水污染倾向较小,高驱动力对膜污染的影响较大。

2结论

经过多年研究与应用,MBR工艺已逐渐成熟。为进一步提高MBR的出水水质、回收生物质能源、减缓膜污染,MBR衍生出了多种新工艺,其中就包括高截留膜生物反应器。MBR衍生工艺能够有效实现高品质水回用和能源回收,拓宽膜法污水处理技术的应用场景,具有广阔的发展空间。MBR技术及其衍生工艺的推广仍有赖于工艺技术的稳定运行与维护。

[1]KANG X,LIANG S,WANG X M,et al.Current state and challenges of full-scale membrane bioreactor applications:A critical review[J].Bioresource Technology,2019,271:473-481.

[2]曲久辉,赵进才,任南琪,等.城市污水再生与循环利用的关键基础科学问题[J].中国基础科学,2017,19(1):6-12.

[3]L P M,JAEHO B,JEONGHWAN K.Domestic wastewater treatment as a net energy producer--can this be achieved?[J].Environmental Science&Technology,2011,45(17):7100-7106.