钨矿床的成矿机制与勘查前景评价论文

2025-02-20 15:59:14 来源: 作者:xuling

摘要:我国是世界上钨资源最为丰富的国家之一,钨矿床类型多样,规模大、品位高,而且伴生组分复杂,分布广泛。前人在钨矿成矿理论研究方面,已积累形成丰富的研究成果,在钨矿资源勘探开发中,在江西、云南等地已获得重大突破。

摘要:我国是世界上钨资源最为丰富的国家之一,钨矿床类型多样,规模大、品位高,而且伴生组分复杂,分布广泛。前人在钨矿成矿理论研究方面,已积累形成丰富的研究成果,在钨矿资源勘探开发中,在江西、云南等地已获得重大突破,因此,以往对于钨矿成矿条件、特征等的研究与认知面临较大挑战,要求对钨矿床的成矿机制与勘查前景展开深入研究。基于此,本文首先对钨矿床的类型进行介绍,然后对成矿特征、成矿机制以及勘查前景进行分析。

关键词:矿床;地质特征;时空分布

钨是一种具有重要工业用途的金属,广泛应用于硬质合金、钢材的增强以及电子设备等领域。我国是世界上钨资源最丰富的国家,加强钨矿资源的勘查与开发,能够有效满足国内外市场需求。钨矿床的形成受多种地质过程影响,包括地层的演化、岩浆活动、构造运动等。了解和掌握钨矿床的类型、成矿特征与机制,对于有效指导钨矿的勘查与开发工作至关重要。近年来,随着地质勘查技术的发展和勘查理论的深入,钨矿床的勘查前景逐渐展现新的特点与趋势。因此,对我国钨矿床的系统分析,为钨矿的勘查与开发提供科学依据和实践指导意义重大。

1钨矿类型

我国作为钨矿资源的大国,拥有丰富的钨矿资源和多样的钨矿床类型。钨矿的研究覆盖了地质学的多个方面,包括成因、地质构造以及钨矿的工业应用等。基于钨矿的共生和伴生特性,我国钨矿的分类体系既丰富又实用,主要可以分为以下七种类型:①热液型钨矿床。这是最常见的钨矿床类型之一,形成于岩浆活动期间热液流体沿着岩石裂缝运移并冷却沉淀的过程中。这些热液通常富含多种金属元素,包括钨。热液型钨矿床通常与花岗岩体相关联,是钨资源的重要来源。②矽卡岩型钨矿床。这种类型的钨矿床与热液作用密切相关,但特别指向矽卡岩化过程中形成的钨矿。矽卡岩型钨矿床通常在深部地壳的高温高压环境下形成,与花岗岩体的侵入作用有关。③花岗岩型钨矿床。花岗岩体内部或周围形成的钨矿床,这类矿床通常与晚期花岗岩体的结晶分异作用有关。钨矿物主要赋存在花岗岩的微裂缝中。④斑岩型钨矿床。这类矿床与斑岩体的形成有关,斑岩是一种深侵入性岩石,具有明显的矿物晶粒大小差异。斑岩型钨矿床中的钨矿物主要以矿脉或矿点的形式出现。⑤火山岩型钨矿床。在火山活动期间,随着岩浆的上升和喷发,伴随的热液活动也会导致钨等金属的沉淀。这类钨矿床通常与火山岩石密切相关。⑥砂钨矿。这是指通过物理侵蚀作用从原岩中释放出来,并通过水流搬运沉积形成的矿床。砂钨矿床多发于河流、溪流的沉积层中,属于一种次生矿床。⑦风化型钨矿床。这种类型的钨矿床主要通过岩石的表面风化作用形成,随着时间的推移,钨矿物从母岩中被逐渐释放并在地表或近地表环境中重新沉积。

2钨矿的成矿特征

2.1钨矿床时空分布特征

通过对我国钨矿床的时空分布特征进行分析,即可了解地质构造背景。我国位于太平洋和印度洋板块相互作用的交界处,地质环境具有动态化特征,促成了多期的岩浆活动和大规模的构造运动,为钨矿的形成提供了有利条件。我国的钨矿床主要形成于中生代至新生代,尤其是侏罗纪到白垩纪之间,这一时期岩浆活动频繁,伴随着大规模的板块碰撞和造山运动,导致大量热液流体的产生和流动,热液流体富含钨等金属元素,最终形成热液型钨矿床。我国的钨矿床主要集中在南方,尤其是江西、湖南、广东、福建、云南和湖北等省份,这些地区的地质构造复杂,岩浆活动频繁,有利于钨矿床的形成。南方地区属于扬子板块和华南地块,经历多期的造山运动,形成大量的花岗岩体和与之相关的钨矿床。东北地区和西北地区虽然也有钨矿分布,但数量和规模相对较小,主要受到地区的地质历史和构造环境的影响。我国钨矿床的分布与大型断裂带和构造线有密切的关系。例如,江西的大别山—武夷山地区、湖南的湘西—桂东地区等,均沿着主要的断裂带或构造交汇区域,地壳活动特别活跃,可为钨矿的形成提供有利的地质环境。另外,根据地质勘查研究发现,我国钨矿床常与其他金属矿床共生或伴生,如锡、铜、铅、锌、金等,如,江西的大冶铜矿和湖南的邵阳钨矿。

2.2钨矿床的成矿时代

我国钨矿床的成矿时代从元古宙到中生代,其中以中生代,特别是晚侏罗世到早白垩世为最主要的成矿期。我国是世界上钨资源最丰富的国家,钨矿床分布广泛,类型多样,其中石英脉型和矽卡岩型钨矿床最为重要。元古宙时期的钨矿床在我国较为罕见,但在湖南等部分地区,存在早期成矿作用形成的钨矿化迹象,与区域性的岩浆活动和高温高压的变质作用有关。虽然古生代也有钨矿成矿作用的记录,但这一时期的钨矿床在我国并不普遍。古生代成矿作用与古老陆块的碰撞、造山作用及相关的岩浆活动有关。我国钨矿床的主要成矿时代集中在中生代,特别是晚侏罗世到早白垩世。这一时期是我国钨矿成矿的黄金时代,与活跃的岩浆活动密切相关。中生代的岩浆活动为钨矿的形成提供了大量的热液流体和成矿物质,尤其是在南岭地区、江西、福建、湖南等地,形成大量的石英脉型和矽卡岩型钨矿床。到了新生代,由于大规模的岩浆活动减少,钨矿的成矿作用也相应减弱。因此,新生代时期形成的钨矿床在我国较为罕见。

2.3钨矿床地质特征

我国钨矿资源分布范围广泛、产地多,很多矿床规模庞大,并且矿石品位高,伴生组分较为复杂,矿床类型具有多样化特征。石英脉型钨矿床在我国高度发育,成为我国钨矿勘查和开发的重点,通常位于与晚期造山带相关的酸性至中性侵入岩体附近,矿脉沿裂隙和断裂带充填,形成条带状、透镜状或不规则状的矿体。主要矿物为黑钨矿,伴随石英、方解石、云母等矿物,展现出与热液蚀变作用紧密相关的地质特征,如硅化、钾长石化等。此外,我国钨矿的伴生组分复杂,常见铜、锡、铅、锌等多种有用金属,因此,矿床的经济价值比较高。

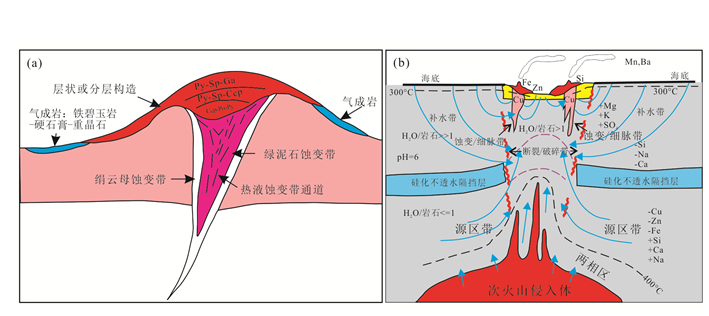

我国的钨矿床形成是一个复杂的地质过程,受到多种地质因素的控制,包括地层、构造、岩浆活动等,共同决定了钨矿床的规模、品位、分布和矿石类型。钨矿的形成与特定地层的分布密切相关。特定的地层可提供成矿物质的来源,另外也可为钨矿物的沉积提供有利条件。例如,某些沉积岩或变质岩地层中的化学成分,可促进钨矿物的富集和矿床的形成。地层中存在的一些特定岩石类型,如碳酸盐岩,化学性质较为特殊,容易被热液解溶,为钨等金属元素的沉积提供空间。构造活动是控制钨矿床分布和形成的关键因素之一。断裂和裂隙为热液流体提供运移通道,在特定地质环境下,热液中钨等金属元素发生沉淀。许多大型钨矿床都位于主要的断裂带附近,构造控矿特征较为明显。构造活动还会导致岩石的物理和化学性质变化,为钨矿物的形成创造了有利条件。钨矿化往往与侵入岩体相关,尤其是与花岗质岩浆有关。花岗岩体侵入,能够提供热液流体和成矿物质,热量高,可促进周围岩石的热液蚀变作用,有利于石英脉型和矽卡岩型钨矿床的形成。此外,岩浆岩本身在冷却过程中,也会直接形成斑岩型钨矿床。

我国钨矿床的分布和形成特征显示出明显的水平分带和垂直分带规律,这些规律反映了成矿过程中地质环境和成矿作用的变化。水平分带主要体现在不同地质构造单元或区域内钨矿床类型及其成矿元素组合的差异。在我国,由于地质背景的复杂性,不同地区的钨矿床具有不同的成矿特征和矿床类型。例如,南岭地区以矽卡岩型和石英脉型钨矿床为主,反映出该区域晚中生代强烈的花岗岩侵入活动和相关的热液作用。东北地区存在与古老地台边缘相关的钨矿化,西南地区,如四川、云南等地钨矿床的形成与古生代造山带相关的成矿作用有关。这种水平分带反映出不同地质时代、不同构造背景下的成矿作用差异,可为钨矿资源的勘查和评价提供指导。另外,垂直分带规律主要指在单个矿区或矿床中,随着深度的增加,矿石类型、矿物组成以及矿床的品位等特征呈现出系统的变化。这种分带规律在许多大型钨矿床中尤为明显,例如,浅部分带多见石英脉型和少量矽卡岩型钨矿化,伴随较低的矿石品位和较小的矿体规模。在中部分带,随着深度增加,可出现品位更高、规模更大的矽卡岩型钨矿床,矿石中的钨矿物浓度增加,伴生金属种类也可能增多。深部分带存在更为复杂的成矿作用,如与深源岩浆活动直接相关的斑岩型矿床等,矿石品位和矿床规模有所不同。垂直分带规律体现出矿床形成过程中地壳运动、岩浆活动和流体演化等因素的综合作用。

3钨矿床成矿机制

3.1成矿物质来源

(1)地层与成矿关系。对于钨矿床而言,成矿地层通常与酸性、中酸性侵入岩有关,这些岩石因富含硅酸盐矿物而具有较高的钨含量。例如,某些类型的花岗岩和与之相关的变质岩地层被认为是钨矿化的重要来源。钨元素在地壳中的分布受到原始岩石化学成分的影响。富含铝、硅的岩石地层,如一些花岗质岩石,可能通过岩浆分异作用,促进钨元素的富集和矿物的形成。地层的变化,如从沉积岩到变质岩的转变,可能通过改变岩石的物理和化学性质,影响热液流体的流动和钨的沉淀,进而控制钨矿床的规模、形态和品位。

(2)岩浆作用。在钨矿床的形成中起着核心作用,尤其是与花岗岩相关的岩浆活动。花岗岩体的形成和演化过程中,通过热液流体将钨等有用元素从岩浆中提取并运输到更远的地方,最终在适宜的地质环境中沉淀形成矿床。花岗岩的多次演化,包括其岩浆源区的成分、熔融过程、岩浆分异和结晶作用,都对钨矿物的富集和矿床的最终形态有着决定性影响。

(3)花岗岩的多次演化。花岗岩体的多次演化过程是钨矿床形成的关键因素之一。在花岗岩体形成和冷却过程中,钨等金属元素可以被富集并通过晚期岩浆活动或岩浆热液作用被带入地壳上部,形成钨矿床。花岗岩的演化阶段比较复杂,如S型花岗岩、I型花岗岩等,对钨的富集能力有所不同,主要受到岩石的化学成分、形成环境及其与周围岩石相互作用的影响。

3.2构造与成矿作用

构造活动对钨矿床的形成具有决定性作用。构造运动可以改变地壳的物理和化学环境,如提供成矿物质迁移和沉淀的通道,由此可形成断裂带、褶皱带等,增加岩石的渗透性,在此过程中,还会创造成矿物质聚集的空间。在形成断裂和褶皱等构造形态后,即可作为热液流体运移的通道,另外,随着这类构造的不断发展,还可形成成矿流体的陷阱,加快钨及其他金属元素的沉淀,加速矿床的形成。尤其是在板块碰撞、俯冲和大陆裂变等大尺度构造的形成过程中,构造活动通过控制岩浆的侵入和热液流体的产生与迁移,进而对成矿环境和成矿作用有着重要的影响。

4钨矿床的勘查前景评价

4.1“五层楼+地下室”找矿模型

1963年,南京大学徐克勤教授在湖南讲学时提出,在地质勘查中,如果发现地表有云母石英细脉,则深部往往分布大脉。李亿斗提出,对于脉带的垂直变化,可分为四种,包括微脉带、小脉带、中脉带、大脉带。1966年,广东冶金勘探公司932地质队对上述现象进行总结,并提出“五层楼”:①微裂隙蚀变带。代表最浅的地表近地表环境,表现为微细的裂隙和蚀变现象,钨矿化强度较弱;②稀疏—密集细脉带。随着深度的增加,钨矿化开始以较为稀疏或密集的细脉形式出现,矿化强度有所增加;③细脉—薄脉带。更深处的钨矿化特征转变为细脉到薄脉,显示出更加明显的矿化迹象;④薄脉带。在此深度范围内,薄脉型钨矿床占主导,矿化程度进一步加强;⑤大(薄)脉带。最深部的钨矿化带,这里的钨矿床呈现为大脉或较厚的脉状体,是钨矿化最为集中和强烈的区域,通常位于花岗岩体中。这一模型的提出和应用极大的促进了我国钨矿的勘查和开发工作,特别是在确定钨矿的垂直分布和勘查目标方面,能够提供重要的理论依据和实践指导,使得勘查人员能够更有效的识别和评估潜在的钨矿资源,提高找矿的成功率。

随着地质勘查技术的持续发展与进步,提出“五层楼+地下室”新模型,为钨矿勘查和评价工作提供了更加深入、全面的理论框架。在原有的“五层楼”模型基础上,增加“地下室”层次,更加注重于深部矿体的勘查和评估,特别是对蚀变花岗岩和云英岩带的研究,能够更有力的揭示出钨矿成矿作用与深部地质环境的关系。一楼至五楼,分别代表不同深度和不同成矿环境下的钨矿床类型,从微裂隙蚀变带到大(薄)脉带,每层具有独特的矿化特征,反映出钨矿床从地表到一定深度的分布规律和成矿过程。新增地下室为最底层,代表钨矿床的深部环境,尤其是与蚀变花岗岩和云英岩带相关的部分。这些岩石带是钨矿化过程中深部岩浆活动的直接产物,因此,对其矿化潜力和成矿作用展开深入研究意义重大。通过对地下室层次进行深入研究,有利于确定钨矿成矿机制,同时还可为深部勘查活动提供指导,准确预测大型钨矿床。

4.2新类型钨矿的研究与勘查

近年来,我国地质勘查领域在寻找和研究新类型钨矿床方面取得了显著进展,特别是破碎带蚀变岩型矿床的勘查和研究。这类矿床因其潜在的巨大规模和经济价值,成为地质勘查的一个重要方向。破碎带蚀变岩型矿床主要发育在大规模的断裂带或破碎带中,这些地质结构不仅控制了矿体的空间分布,而且对成矿流体的运移和聚集起到了关键作用。矿床的形成与破碎带、蚀变岩密切相关,破碎带可提供成矿流体运移和聚集的通道,促进矿化流体与周围岩石的相互作用。在热液作用下,原岩发生化学和矿物学组成的改变,形成蚀变岩。这些蚀变岩不仅记录了成矿流体的性质和演化过程,而且在某些情况下,直接与矿物化过程有关。在山东胶东地区的研究表明,地质勘查的重点已经从传统的石英脉型金矿转向了破碎带蚀变岩型金矿,这一转变揭示出新类型矿床研究与勘查的重要性。针对钨矿的勘查,也要求遵循类似的趋势,即从石英脉型钨矿向破碎带蚀变岩型钨矿的转变。

针对破碎带蚀变岩型钨矿的勘查,可联合应用地质和地球物理方法,利用地质映射、遥感解译和地球物理方法(如磁法、电法)准确识别具有成矿潜力的破碎带和蚀变带。在地球化学勘查中,通过流域分析、土壤和岩石地球化学采样来确定成矿元素异常,即可指导深部钻探和勘查。对于异常和地质地球物理资料指示的目标区域,可利用钻探技术,以获取直接的地下岩石和矿石样本,验证成矿模型和评估矿床潜力。

5结语

综上所述,我国钨矿床资源丰富,矿床类型多样,成矿机制复杂,是钨矿研究的重要领域。通过对我国钨矿床的类型、成矿特征、成矿机制以及勘查前景评价的深入分析,不仅能够为钨矿勘查与开发提供理论和方法上的指导,而且还可以促进钨资源的合理利用和可持续发展。