土质滑坡地质灾害形成机理与防治论文

2025-02-20 15:40:27 来源: 作者:xuling

摘要:土质滑坡是一种严重的地质灾害,其发生频繁导致人类社会受到深刻的影响。这种灾害不仅破坏居民的生活基础设施,而且还可能导致巨大的经济损失,并对人类的生命安全造成威胁。土质滑坡的触发是由多种因素共同作用的结果。

摘要:土质滑坡是一种严重的地质灾害,其发生频繁导致人类社会受到深刻的影响。这种灾害不仅破坏居民的生活基础设施,而且还可能导致巨大的经济损失,并对人类的生命安全造成威胁。土质滑坡的触发是由多种因素共同作用的结果。鉴于这一问题的严重性,本文致力于加深对土质滑坡成因的理解,并寻求有效的预防措施,目的是为了更有效地保护人民生命财产安全。

关键词:土质滑坡;形成机理;防治对策

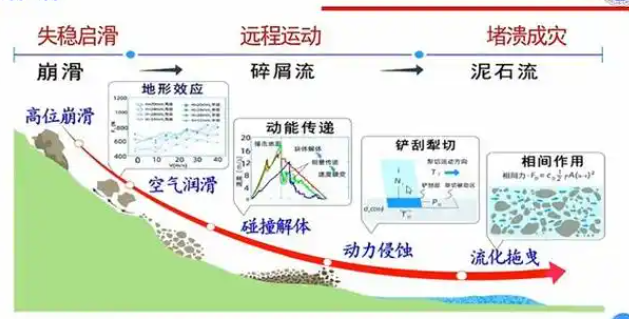

随着我国经济的持续增长,自然资源的勘探与开发活动日益频繁。尤其是在山区,交通网络的拓展和矿产资源的深度利用不断加剧,从而增加了土质稳定性受损和滑坡事件的风险。在土质结构一旦被破坏后,受到地心引力的作用,土质滑移现象就可能发生,继而可能导致泥石流对附近建筑物和居民区造成严重损害。因此,优先加快土质滑坡的防治措施的实施,对于有效地减少相关风险具有重大的现实意义。

1土质滑坡地质灾害形成机理

1.1土质滑坡的形成条件

滑坡的发生与其所在的地形地貌有着紧密的关系,尤其是在斜坡地区,这些区域的坡度为滑坡提供了必要的物理条件。具有一定倾斜度的斜坡不仅为土石流的移动提供了动力,而且需要有充足的空间容纳这些下移的物质。自然环境中的山地陡坡区域是滑坡高发地带,其斜率为土石质量的下移提供了基础条件。在峡谷地区,长期的河流侵蚀作用形成了陡峭的河岸,这些地区在自然力的作用下更容易发生土石的剥离和下滑。此外,在山脉和河流交汇的地区,地形的局限性和外部环境因素(如强降水和地震)的相互作用,极易触发滑坡。这些地质环境因素的结合,增加了斜坡失稳和滑坡发生的概率,尤其是在极端气候条件或地质活动频繁的区域,滑坡灾害的风险显著增加。

1.2土质滑坡的物质条件

工程地质学研究表明,滑坡的诱发与岩土材料的固有特性有着密切的联系,这些特性决定了土石的稳定性及其对环境变化的响应。自然状态下,岩土体沿潜在的滑动面通常表现为层状或块状结构,不同的层面具有不同的岩土材料组成,每种材料都具有独特的物理和化学属性。随时间推移,环境因素如侵蚀和风化可能导致这些材料的结构和力学特性发生变化。特别是对于那些结构疏松的土石材料,风化作用的影响尤为显著,水的作用会使其易于侵蚀和渗透,从而减少抗剪强度,并形成潜在滑坡的风险点。相比之下,硬质岩石由于其较好的结构完整性,相对变形能力较小,对抵御外部环境变化具有较强的能力。然而,当如降水增加等环境条件变化导致水分在岩土体中积聚时,坚硬的岩层与其下方的风化土石之间的相对位置和力学平衡可能遭到破坏。即使坚硬岩石本身保持稳定,但由于润滑和质量增加的效应,其下部的风化土石层可能沿着弱面发生位移。因此,岩土材料的力学特性差异,结合外部环境条件的变化,共同构成了滑坡发生的主要物质条件。

1.3土质滑坡的诱因

滑坡灾害的诱发因素主要分为自然因素和人为因素两大类。自然因素中,地形斜率和岩土材料的稳定性直接影响滑坡的发生概率。极端气候状况,例如强降雨,会通过增加水分渗透作用,导致土体内聚力和摩擦力的下降,增加岩土体发生位移的可能性。特别是在地层中存在的力学性质较弱的层面,可能成为滑动的优势通道。地震活动则通过改变地下应力状态,诱发或增大裂隙和断层,进而触发或加剧滑坡事件。这些自然因素的相互作用,尤其在连续降雨或地震震动的情况下,能显著增加滑坡发生的风险。在人为因素方面,人类活动对滑坡灾害的诱发同样具有重要影响。例如,过度的森林砍伐和土地开垦作为滑坡的潜在诱发因素,会减少植被覆盖,增加地表径流,加剧水土流失,从而降低坡面的稳定性。工程建设活动如道路开挖和矿山开采则直接改变斜坡的负载条件,增加了滑坡风险。人为干预造成的斜坡形态改变,特别是在缺乏恰当工程防护的情况下,极大增加了滑坡的发生几率。

2土质滑坡地质灾害的特点

土质滑坡是一个普遍存在于地球表层的地质现象,表现为在重力作用下土体沿斜面的位移。这一过程受到多种自然与人为因素的影响,在山区特别常见,并且具有几个显著特点。第一,土质滑坡的突发性质使其成为一种高破坏力的地质灾害。受到极端降雨、地震等因素的触发,滑坡可能在很短的时间内突然发生,造成巨大的损失,这也给预测和预警带来了巨大挑战。第二,滑坡的不确定性体现在其多样的影响因子,包括气候、地貌、地质构造以及人类的土地使用和建设活动等,这些复杂的交互作用增加了对滑坡发生模式的预测难度。第三,滑坡的规模和影响可以有很大的差异,从小规模的土质体滑移到影响广泛区域的大规模滑坡,后者可能对远距离区域造成连锁影响,如河流阻塞和生态失衡。第四,土质滑坡通常不是孤立的事件,而是一连串滑动现象的集合,这表现在多个滑坡的叠加或在一定期间内频繁发生,使得灾害更加复杂。第五,滑坡具有一定的隐蔽性,许多情况下早期迹象不明显,直至滑坡发生才被发现。因此,灾害预防和治理依赖于地质勘探和遥感技术等手段进行细致的地质分析。第六,土质滑坡在一定程度上是可以预防和控制的。尽管它具有不确定性和隐蔽性,通过地质调查、持续监测和预警系统的建立,可以降低滑坡的影响。

3土质滑坡地质灾害的防治对策

3.1建立土质滑坡预警机制

土质滑坡作为一种常见的地质灾害,由于其具有无预警的突发性和难以预测的破坏性,常常给人类居住安全带来严重挑战。在此背景下,地质监测机构在滑坡高发区建立监测站点,配备先进的监测设备,如地形雷达、测斜仪、土质湿度计和GPS等,成为了预防和及时响应滑坡灾害的基础措施。监测站点全天候地收集各类数据,对滑坡发生的可能性进行连续监控。地质专家团队将监测数据与历史水文、地质和地理数据相结合,运用高级数据分析技术进行风险评估和滑坡预测。在监测系统捕捉到潜在滑坡迹象时,应急响应机制会即刻启动,执行包括但不限于疏散居民和启动滑坡治理工作的行动。此外,制定和演练应急预案对于提高应对滑坡灾害的效率至关重要。政府部门与地质监测机构应密切合作,建立一套详细的救援计划和快速反应机制,在灾害一旦发生时能迅速动员资源和专业团队,分析灾害原因,并评估后续风险。为了提高预警的及时性和有效性,根据风险分析结果设定预警时间段,并利用电视、广播、互联网等多种传播渠道对外发布预警信息。这样可以提前告知公众可能发生的危险,促使他们采取必要的预防措施,从而降低灾害可能引起的损失。在此过程中,政府和社区的沟通十分重要,应建立起快捷有效的沟通和信息传递机制。在日常的城市规划和建设活动中,必须坚持可持续发展原则,对施工项目进行严格的环境影响评估。对于那些可能危及坡面稳定性的活动,如开山采石、建筑施工等,应实施严格的管控措施,尽量避免在高风险区域开展不必要的建设。同时,加强对山体植被的保护和恢复工作,植被能有效防止水土流失,增加坡面稳定性,并在一定程度上抵御滑坡。地方政府需要制定长期的地质灾害风险教育方案,定期对居民进行培训,并建立起居民与救援机构之间的有效沟通渠道。

3.2建造挡土墙

在地表的脆弱土层上,滑坡风险的增加是由于土体结构的不稳定性,这种情况在斜坡或者地质复杂的区域尤为常见。构建减压墩是提高土体稳定性的有效方法之一,通过分散土体重量,减少土质压力,从而增强斜坡的整体稳定性。挡土墙的建设是防止土体松散和后续滑移的常规措施。这种结构能有效阻挡松动的土石,为撤离居民提供宝贵的时间,并在危机爆发时作为防护屏障。挡土墙的建材需要选择坚固耐用的,如块石、条石或混凝土。混凝土挡土墙结合了混凝土的强度和块石的天然稳固性,而钢筋笼挡土墙则利用钢筋笼的结构强度,与混凝土等建筑材料共同发挥作用。重力挡土墙是最常见的一种类型,它的设计需要考虑特定的墙背坡度和墙后的压力分散平台,这要求根据地质状况和环境条件进行详细的计算,确保墙体能承受相应压力,并具有适当的高度和基础深度。在地震多发区或土质脆弱区域,挡土墙的设计还需要考虑伸缩缝和沉降缝的合理设置,以应对地基变动可能造成的损害。挡土墙位置和厚度的确定,须基于详尽的地质调查和稳定性分析,以确保结构的安全有效。墙体后方的排水系统设计对于长期稳定也至关重要,良好的排水能够防止水分积聚和土质侵蚀,保持墙体的完整性和稳固性。植被恢复是自然稳定斜坡的重要措施,植物根系可以加固土质,有效抗御水土流失,同时为生态系统贡献多样性。对于大型滑坡治理项目,可能还需要运用锚杆、喷射混凝土、土钉墙等工程技术,这些技术能够深层次地加固土体,提高整体的稳定性,有效抑制滑坡的潜在危险。监测和预警是滑坡防治中不可或缺的组成部分。通过部署先进的监测设备,如位移计、地下水位计和雨量计,实时监控关键指标,可以迅速识别出滑坡的前兆。这些数据可以用于启动自动化的预警系统,及时向公众发布预警信息,指导民众采取相应的避险措施。

3.3做好排水系统的运行管理

在强降雨的自然条件下,雨水对土质结构的侵蚀和穿透常常导致滑坡事件的发生。为了有效防范这一风险,构建合理的排水系统不仅是工程防治的关键,更是确保坡面稳定性的基础。排水系统的设计要综合地形特征、土质性质和降雨模式等多种因素进行综合规划,以确保排水系统的功能性和有效性。工程实施过程中,基础开挖工作的规范性至关重要。它需要严格遵循施工流程及安全标准,从而保证施工质量。首先,应从上部边坡开始挖掘,并按照设计要求逐层向下进行,直至完成底部基础的开挖。每一道工序完成后,工程管理人员应仔细检查工程的质量,并确保满足设计规范。对于已开挖的地基,需进行必要的地面处理,如碾压和整地,以确保地基具有足够的平整度和稳定性,从而提高排水效率。如果出现地基不均匀沉降,应及时用碎石或其他硬质材料进行填充并压实,以防止后续的变形或破坏。其次,进行质量检验是必要的步骤,以确保排水系统能够满足设计标准。排水系统的详细设计应包括有效的横向排水沟和纵向排水井,并在必要时配备相应的排水管道。这些排水设施共同作用,引导积水流向安全区域,有效降低由于水的侵蚀作用而引发的土质稳定性问题。同时,系统的定期维护和清理同样重要,保证排水通道畅通无阻,特别是在雨季期间。对于更高级的排水解决方案,地下渗水系统和雨水回收系统可以有效地管理由降雨引起的水压增加,从而增强坡面的稳定性。利用自然的地下水流和重力排水原理,可以最大限度地减少降雨对斜坡的不利影响。配备现代监测设备,如雨量计和水位计,可以为排水系统提供实时数据支持,评估排水效果,并在必要时及时发出滑坡预警,确保居民和财产安全。因此,排水系统建设及其管理是滑坡防治策略中至关重要的一环。通过科学规划、精准施工以及后期的有效监管和维护,可以大大降低由强降雨引起的滑坡风险。

3.4应用抗滑桩施工技术

抗滑桩技术作为滑坡地质灾害防治的重要措施之一,已被证实在防止由人类活动引起的土体结构破坏方面特别有效,尤其适用于斜坡地形。抗滑桩通过穿透滑坡易发生的土层,深入到地下稳定层,在斜坡中提供了坚固的支撑系统。它们在可能的滑动面内通过与土质的摩擦互动,大大提高了斜坡的整体稳定性,在滑坡发生的关键时刻发挥阻挡或减缓土体下滑的作用。这种技术在全球范围内得到了广泛的应用,在许多成功案例中,抗滑桩的应用显著减少了滑坡灾害的发生。在设计抗滑桩系统时,需要根据滑坡体的地质特性、土质组成、滑坡幅度以及工程需求等因素,慎重选择桩材的类型与材料。木桩、钢桩、混凝土桩和钢筋混凝土桩都是可行的选择,每种材料都有其独特的优点和适用条件。例如,钢筋混凝土桩具有高强度和良好的耐久性,适合于负载较重的斜坡。施工方法的选择同样重要。悬臂式施工通常需要使用重型起重机来放置抗滑桩,这要求施工场地有足够的支持力和空间来操作起重机。全埋式施工则涉及在土中精确挖掘孔洞,将桩体嵌入其中,这种方法适用于空间受限或需要较深插入地下的情况。两种方法都旨在通过桩体的锚固作用,提高斜坡的稳定性。除了技术手段,监管人类活动对滑坡防治的作用不可小觑。非法挖掘和建设活动不仅破坏土质结构,而且可能直接触发滑坡,因此需要得到严格制止和法律制裁。基础设施建设时,应严格遵循施工规范和安全准则,以最小化对土质稳定性的影响。在抗滑桩设计过程中,地下水状况和土层特性的考量至关重要,因为这些因素直接影响到斜坡的稳定性。在有必要的情况下,可能需要结合排水措施,以减轻地下水对斜坡稳定性的负面影响。地质勘察提供的数据是设计抗滑桩的依据,决定了桩的尺寸、间距和布局,以确保整个抗滑桩系统的效能和安全。

3.5回填护坡

回填护坡在地质灾害治理中扮演着重要角色,其实施基于对土质结构、降雨效应及人为因素的综合考量。在现代滑坡防治技术中,回填护坡因其在提高土质稳定性方面的显著效果而被广泛应用。施工前,彻底清理施工区域以排除任何潜在的工程稳定性障碍是关键,精确测量和放线确保了施工过程的准确性,影响着工程的最终品质。施工中选用的材料应包括质地坚硬的石屑、碎石等,有助于提高土质稳定性,并在潜在滑坡中起到控制作用。材料选择和分层错位的方式至关重要,应用不同透水性材料错层回填,控制每层厚度,形成有效的排水通道。上层材料透水性较低,下层应选择透水性更佳的材料,促使水分顺畅排出,降低对斜坡的侵蚀作用。回填完成后,排水护坡施工确保斜坡排水良好,防止积水的不利影响。适度植被覆盖也是一种防止水土流失、增强土质稳定性的有效方法。沉降预留量的考量应结合当地土质、水文条件等多种因素确定,保证沉降量控制在安全的3%以内,使斜坡可适应环境变化,保持长期稳定。护坡完工后,定期的维护和监测工作至关重要,常态化检查,监控护坡状况,及时发现问题并采取补救措施。监测项目包括土质湿度、排水系统流量等关键指标,进行护坡稳定性的实时评估。在材料选择上,根据实况可利用轻质材料如泡沫混凝土或EPS块,减轻斜坡重量的同时保持结构强度。在特定条件下,还可使用生态袋或植草格室等环保材料,改善护坡稳定性并增加生态美观。护坡工程需综合考量工程设计的科学性、材料选择的适宜性、施工方法的准确性以及后期维护的持续性,确保有效预防或减缓滑坡灾害,保护人民生命财产安全。

4结语

综上所述,土质滑移的成因包括地质条件的复杂性、降雨的影响及人类活动所致破坏等。这类灾害的不可预测性和突发性对居民的安全和财产安全造成严重的威胁。为了有效应对这一挑战,必须实施一系列完备的预警与防治措施。这包括建立土坝、安装抗滑支柱、优化排水管理和进行坡面回填等综合性措施,以增强对土质滑移的防御能力,并显著降低由此引发的灾害风险。