LNG接收站BOG处理工艺的优化对策探索论文

2024-11-29 10:36:47 来源: 作者:dingchenxi

摘要:从LNG接收站中BOG生成的根源出发,分析并比较了常见的BOG处理工艺,并探讨了BOG处理工艺的优化对策。结果显示,通过工艺的优化,BOG的处理效率和安全性得到了提高,也能够有效减少经济损失,降低LNG接收站的运行能耗。

摘要:从LNG接收站中BOG生成的根源出发,分析并比较了常见的BOG处理工艺,并探讨了BOG处理工艺的优化对策。结果显示,通过工艺的优化,BOG的处理效率和安全性得到了提高,也能够有效减少经济损失,降低LNG接收站的运行能耗。

关键词:LNG接收站;BOG;工艺优化

0引言

天然气是一种在现实生活中得到广泛应用的清洁能源,具备低污染、高热值等优点,在经过相应处理后会形成液化天然气LNG,体积大大缩小,可以为储存及运输提供便利。近年来,从迎合绿色发展要求的角度,液化天然气项目得到了迅猛发展,各地纷纷建立起了LNG接收站。不过在对LNG进行存储和运输的过程中,储罐内部与外部环境会发生热量交换,导致LNG受热产生BOG,这种气体的温室效应潜质可能会为LNG接收站的运行带来潜在的安全风险。现阶段,BOG处理工艺有很多,但是其都有着一定的缺陷,无法达到预期成效,因此,对BOG处理工艺进行优化非常必要。

1 BOG产生的原因

BOG指闪蒸气(Boil Off Gas),是液化石油气LNG在封闭环境中遇热蒸发后的产物,其主要的成分是甲烷,这种气体有着很强的温室效应,而且在遭遇明火的情况下,会瞬间爆炸。BOG的排放会污染环境,也会带来严重的资源浪费问题,而想要对其进行有效处理,必须明确BOG产生的原因[1]。

由于LNG的低温特性,在储存和输送时不可避免地会与环境发生热交换,导致其温度上升并蒸发,形成BOG。BOG产生的原因多种多样,有研究人员指出,在LNG进入到储罐后,罐体内部的介质体积发生了相应变化,并且受到环境温度和进液泵操作放热的影响,管道内温度上升,从而生成大量的BOG气体。也有研究人员认为,LNG储罐、管道会与外部环境进行热量交换,而且储罐在加气环节,会出现容积变化,引发空间置换。BOG气体主要来源于LNG存储罐、输送管道、运输槽车及其他相关设施。鉴于目前的技术水平,这些设备和部件无法实现完全的真空状态,因此热能交换在所难免[2]。

2 BOG常用处理工艺及对比

2.1常用工艺

2.1.1直接压缩输出工艺

该工艺的核心机制是通过使用压缩机,将BOG的压力提高,然后将其输送到下游的管网中。具体流程如图1所示。

通常,这个工艺会与再冷凝工艺联合运行,很少独立存在。该工艺主要适用于用气量较小的下游用户,仅依靠再冷凝器无法有效处理BOG的情况[3]。在实际操作中,可以根据具体的实际情况决定单独启动BOG压缩机或将其与高压压缩机配合使用。例如,在LNG接收站的管线采纳集成式设计,且在初始运营阶段下游用气需求有限,压力不超1 MPa时,可考虑单独启用BOG压缩机。这能够保持BOG的低压力输出,并结合LNG汽化器进行换热处理,确保低温BOG不会流入管网中。在下游管网正式运营后,可以将高压压缩机启动,实现BOG的高压输出。

2.1.2再冷凝工艺

再冷凝工艺的核心是使用压缩机对BOG增压,使其能够进入再冷凝器并通过与过冷的LNG接触,BOG被冷凝处理。之后,经过进一步的增压和气化处理,BOG便可输送至管网中,基本流程如图2所示。

在实际工艺操作中,为确保有效回收BOG,需要控制BOG与LNG的质量比为1:9,并且仅当高压外输量达到必要水平时才能使用再冷凝器[4]。通常情况,为了维持LNG存储罐内压力平衡,在卸船作业期间,要求高压输出流量至少为108.9 t/h。此外,为了充分吸收所有BOG,在卸船工况下,必须保证高压输出量不低于185.4 t/h。

2.1.3再液化工艺

根据制冷方式的不同,天然气液化主要有三种流程:混合制冷剂液化、带膨胀机的液化和级联液化。在我国主要采用的是前两种流程。以常用的混合制冷剂液化技术为例,它使用的混合制冷剂包括甲烷、乙烯和氮气等。这些制冷剂在混合后会被送入制冷剂压缩机进行压缩,然后分离成气态和液态两相,进入冷却箱。利用节流降压产生的冷能,使BOG液化,并将其储存至LNG储罐中。然而,再液化装置本身的能源消耗相对较高,导致运营成本上升。因此,这种装置通常只在未设有外输管道或者外输管道不能同步投入使用的接收站中使用。这里不对其工艺优化进行讨论[5]。

2.2对比分析

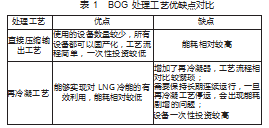

BOG处理工艺的优缺点对比,如表1所示。

当然,对于一些规模较大的LNG接收站而言,也可以考虑将上述两种工艺结合起来,以确保在再冷凝器无法运行时使用直接压缩输出工艺,而在条件允许时使用再冷凝工艺。而对比直接压缩输出工艺以及再冷凝工艺,混合工艺有着更强的灵活性,不仅可以对LNG热能进行有效利用,也能够真正做到BOG零排放,不过其工艺流程相比较任何一种工艺都要更加复杂,设备的一次性投入成本最高,能耗则表现为中间水平[6]。

3 LNG接收站BOG处理工艺优化对策

3.1优化策略

LMG接收站在对BOG处理工艺进行选择和优化时,应该对照自身的功能定位和运行模式等,做好全面比选分析。新的发展环境下,LNG行业呈现出了迅猛发展的态势,LNG接收站的规模不断扩大,产生的BOG也在持续增长,单一的BOG处理工艺难以完全满足实际的处理需求。

在新的发展环境下,我国的天然气产供储销系统日益完善,天然气管网建设也在快速推进。在基础设施建设过程中,为了增强LNG接收站的效率,通常会配备相应的外输管道。对于相关管理人员而言,必须做好下游外输管道建设情况的分析和评估,若下游管道不能和LNG接收站同时投入使用,则应该考虑使用再冷凝与再液化工艺,并且对照LNG接收站的运营需求,对工艺进行优化创新。可以在原料气压缩机的出口端安装一个三通阀,以便将加压后的BOG直接输出或通过冷却装置液化后再输出。在此过程中,关键是要确保原料气压缩机和冷却装置的选择与下游管网的压力水平相适应[7]。

3.2案例分析

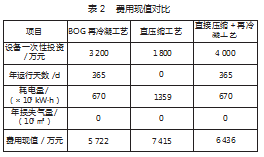

某新建LNG接收站,其BOG处理能力为7 t/h。如果气化外输条件满足再冷凝装置全年连续运行的需求,那么对应的费用现值对比,如表2所示。

结合表格中的数据分析,当BOG可以实现全年连续运行时,再冷凝工艺不管是能耗还是费用现值都可以达到最低,换言之,该技术的连续运行时间越长,其节能效果越显著。

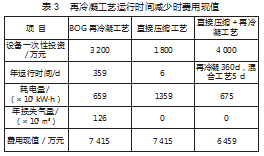

若考虑BOG的放空损失,在再冷凝工艺的连续运行时间降至360 d以下时,各种工艺的成本现值如表3所示。

对比数据显示,BOG再冷凝工艺如果每年中断运行超过5 d,其成本将与直接压缩工艺持平。在这种情况下,再冷凝工艺本身的节能优势将不再存在。对其原因进行分析,主要是在BOG大量防控的情况下,会带来巨大的经济损失[8]。

随着BOG再冷凝工艺的年运行时间进一步减少,其成本现值会迅速上升,混合处理工艺的成本也会增加。如果再冷凝工艺的年运行时间减至约90 d时,混合工艺与直接压缩工艺的成本将相等,约为7 415万元,而单独使用再冷凝工艺的成本现值会高达87 979万元。因此,LNG接收站管理人员在结合接收站的规模和运行需求进行全面分析后,对BOG处理工艺进行了相应优化,制定出了科学的BOG处理方案:

1)当持续气化外输时间超过360 d时,选择再冷凝工艺;

2)当持续气化外输时间在90~360 d之间时,选择直接压缩+再冷凝混合工艺;

3)当持续气化外输时间少于90 d时,选择直接压缩工艺。

鉴于该LNG接收站是一个气源型接收站,其外输气量大且持续时间长,在实践中可以优先选择直接压缩+再冷凝混合工艺来对BOG进行处理[9]。

3.3应用结论

结合上述案例分析,得到了相应的结论:首先,直接压缩BOG的工艺初期投资较低,但由于该站规模大,BOG产量高,从满足外输需求的角度,存在着能耗巨大的问题,运营成本上升,经济性不佳。其次,BOG再冷凝工艺的能耗较低,尤其是在实现全面连续不间断运行的情况下,费用现值与综合能耗能有效控制。但如果运行中断导致BOG大量放空,将造成重大经济损失。最后,考虑到设备可能停运,混合使用直接压缩和再冷凝工艺更为灵活,尤其对于气量大、外输压力高的接收站,节能效果显著。作为气源型接收站,其持续气化外输的特点能确保再冷凝所需的冷源稳定,即使再冷凝设备暂停,也能通过直接压缩避免BOG放空燃烧的风险。对于大型LNG接收站而言,在针对BOG处理工艺进行选择和优化时,应该将混合工艺作为核心发展方向[10]。

4结语

在LNG接收站进行BOG处理时,直接输出和再冷凝是两种主要的工艺方式。然而,随着该行业的不断成长,接收站的规模日渐庞大,操作流程也越发繁琐。因此,一些站点可能会遇到无外输管道或管道与站点不能同步运行的挑战。为防止BOG的放空问题,相关技术人员必须结合站点的实际情况,对不同BOG处理方案进行深入比较,明确各个工艺的优点和缺点,并综合评估成本、能源消耗和操作复杂度等要素,从而挑选出最合理有效的BOG处理方法,以确保可以实现BOG的零排放,迎合绿色发展和可持续发展的要求。

参考文献

[1]牛亚恒.LNG接收站BOG压力不均的优化研究[J].化肥设计,2023,61(4):57-59.

[2]吴桂良,杨向东,王洪昌,等.LNG接收站BOG压缩机平稳运行的工艺优化[J].低碳化学与化工,2023,48(6):177-182.

[3]丁乙.LNG接收站BOG处理系统工艺及控制研究[J].炼油技术与工程,2023,53(8):20-23.

[4]吴桂良.LNG接收站BOG低压压缩机设计要点分析[J].山东化工,2023,52(9):203-205.

[5]魏王颖,杨奕,庄琦,等.闪蒸气(BOG)处理技术研究进展[J].精细石油化工进展,2023,24(2):53-58.

[6]彭超,王鸿达,候旭光,等.LNG接收站BOG联合处理运行方案优化[J].油气储运,2023,42(6):624-631.

[7]金光.LNG接收站储罐预冷工艺的优化[J].化工技术与开发,2023,52(Z1):81-84.

[8]仇德朋.离心式BOG压缩机在LNG接收站中的应用分析[J].化工设计,2022,32(6):21-23.

[9]苗嘉旭,李轩宇,门驰,等.LNG接收站内BOG再冷凝工艺的计算与优化[J].能源化工,2022,43(2):63-69.

[10]李永进,齐一芳.LNG接收站工艺处理设施管廊管道设计要点[J].炼油技术与工程,2022,52(1):44-48.