北海市一次特殊臭氧污染过程调查研究论文

2024-10-09 09:51:41 来源: 作者:liziwei

摘要:对2022年5月4—5日北海市环境空气发生的一次臭氧污染过程进行调查研究。结果显示:ρ(O3)日最大8h滑动平均值区域分布极不均衡,最高点为172.0μg/m3,最低点为120.0μg/m3。54种有机物VOCs检测出苯、1,2-二氯丙烷、甲苯、乙苯、间二甲苯(对二甲苯)和1,2,4-三甲基苯等6种,浓度水平为0.4~3.2μg/m3,其余48种未检出。利用平行样品进行定性分析,另有乙腈、正己烷、1,3-二氯丙醇、2,6-二叔丁基甲酚和葵醛等7种有机物被检出。ρ(NO2)与ρ(O3)相关性分析表明,污染日

摘要:对2022年5月4—5日北海市环境空气发生的一次臭氧污染过程进行调查研究。结果显示:ρ(O3)日最大8h滑动平均值区域分布极不均衡,最高点为172.0μg/m3,最低点为120.0μg/m3。54种有机物VOCs检测出苯、1,2-二氯丙烷、甲苯、乙苯、间二甲苯(对二甲苯)和1,2,4-三甲基苯等6种,浓度水平为0.4~3.2μg/m3,其余48种未检出。利用平行样品进行定性分析,另有乙腈、正己烷、1,3-二氯丙醇、2,6-二叔丁基甲酚和葵醛等7种有机物被检出。ρ(NO2)与ρ(O3)相关性分析表明,污染日发生期间,昼间时间存在明显ρ(NO2)下降,而ρ(O3)急剧上升的现象,二者为高度负相关。而夜间时间二者为中度负相关。利用HYSPLIT后向轨迹追踪气团来源,其1 000 m轨迹所经过的城市,也存在ρ(O3)超标现象,提示臭氧污染存在相互传输的作用。

关键词:臭氧;臭氧污染;臭氧前体物;有机物;二氧化氮;调查研究

0 引言

北海市位于广西南部、北部湾东北岸,属海洋性季风气候,4—9月份,主要受热带高压、强风和偏南风影响,多年平均降雨量为1 761 mm。北海市大气污染防治不断取得阶段性成效,PM2.5和PM10浓度下降,而臭氧污染问题却日益凸显,如2020年臭氧污染天数为3 d,占比当年总污染天数的75%,2021年臭氧污染天数为6 d,占比当年总污染天数的43%。臭氧污染防治形势依然较为严峻。

近地面臭氧是光化学反应的主要产物,由人类活动排放的挥发性有机物和氮氧化物等前体物经光化学反应生成。挥发性有机物(VOCs)主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃等类化学物质,是臭氧和二次有机气溶胶(SOA)的重要前体物,VOCs是当前的研究热点。何丽等研究了成都市秋季大气VOCs的SOA生成潜势,发现烷烃中SOA生成潜势最大的是正己烷、甲基环己烷,芳香烃中主要是甲苯、间/对二甲苯、乙苯、邻二甲苯和苯等。有研究发现,广州市夏季VOCs对臭氧和SOA生成的贡献,烯烃和芳香烃是最重要的活性成分,关键活性物质为甲苯、反-2-戊烯、间/对二甲苯、1,3-丁二烯和异戊二烯等。观察有臭氧监测数据以来,北海市臭氧污染日主要发生在9—11月,平均每月污染5 d左右,4—8月则比较少见有臭氧污染现象。而且一年之中4—8月是北海空气质量最好的时期,以优良为主,全年空气质量呈倒“U”形。2022年5月4—5日发生一次连续2 d的臭氧污染过程,AQI指数为105~107。根据历史监测数据,北海市在此时间段为非臭氧污染季,发生臭氧污染是比较特殊的。为摸清本次污染过程,进行了有针对性的调查监测分析,为北海市臭氧预报预警和污染防治提供技术支持。

1实验部分

1.1样品采集

1.1.1手工监测部分

利用TENAX吸附管采集VOC样品,2022年5月4—6日每天采集1个样品,每次采集45 min,采样流量为0.2 mL/min,同时记录采样体积、环境压力和温度等。采样地点为北海市生态环境局楼顶(与现行环境空气国控点一致,表1中的1号)。采样仪器为双路VOCs采样器(动力伟业,DL-6000S型),仪器具备双路同时工作,每次可同时采2个平行样。采样前TENAX吸附管在老化解析炉进行程序升温老化处理(最高温度为300℃)。

1.1.2自动监测部分

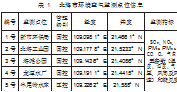

利用现有5个环境空气自动监测站(含国控和区控)进行六项常规指标数据监测,具体监测点位如表1所示。

1.2实验材料

实验所需仪器和材料有:全自动热脱附仪(美国PE,TurboMatrix 650 ATD)、气相色谱质谱仪(日本岛津,GCMS-QP2010)和54种挥发性有机物标准溶液(Dr.Ehrenstorfer,1 mL)。

1.3分析方法

采用热脱附/气相色谱-质谱法进行分析,分析时绘制54种挥发性有机物标准曲线,外标法定量。曲线标液使用质量浓度为10 mg/L的54种VOCs混标,取5支老化后的吸附管,分别加入1、2、4、6、8μL,在50℃环境下,对吸附管进行氮吹5 min。制备好标准曲线系列后,放进热脱附样品盘,再放入采集的实际样品。

1.3.1仪器条件设置

选项设置:选进口、出口分流,二阶脱附模式。

气路设置:进口分流为20 mL/min、出口分流为50 mL/min,脱附流量为40 mL/min,色谱柱流量为1.2 mL/min。

温度设置:样品管温度为250℃,传输线温度为200℃。

定时设置:一般干吹时间为1.0 min,脱附时间为3.0 min。

1.3.2气相色谱升温程序

38℃(3 min); 5℃80℃(5 min); 5℃140℃(1 min); 8℃220℃(6 min)

1.3.3质谱条件

离子源温度为250℃,接口温度为220℃,溶剂延迟时间为2 min,检测电压相对调谐结果为0.2 kV。

进样前,按照质谱性能要求进行检查规程(如检漏、调谐、离子丰度等),检查通过后,再进样分析。

1.4质量控制和质量保证

1.4.1空白检查

同一批吸附管老化后,任意抽取20%的吸附管进行空白检查,目标物浓度应小于检出限。

每次样品分析时,用一支空白吸附管(内无吸附填料)代替实际样品进行检测,以检验系统空白,目标物浓度应小于检出限。

现场空白样品中应与空白吸附管检出量相当。

1.4.2标准曲线的检查

标准曲线的使用溶应现用现配。绘制标准曲线时,应同时绘制一个中间浓度校准点,目标物浓度与标准值比较,相对误差不得超过30%。

1.4.3样品的平行性检查

本次研究所用的采样仪器为双路采样器,其2个气路流量一致,作为科研实验,可以考虑同时采集平行样,以便确认监测结果的重现性。

2结果与讨论

2.1北海市环境空气中VOCs含量水平

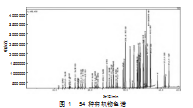

本次调研分析方法所用的54种挥发性有机物标准样品总离子流图如图1所示。

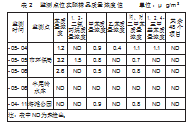

实际样品监测结果如表2所示。从监测结果来看,本次臭氧污染过程(5月4—5日),北海市环境空气中挥发性有机物主要检出项目为苯、甲苯、间二甲苯和对二甲苯,且含量水平比较低,1,2-二氯丙烷、乙苯和1,2,4-三甲基苯偶有检出,污染物质量浓度水平为0.4~3.2μg/m3,其余48个项目未检出。

虽然本次污染过程有机物检出项目少、浓度水平低,但是与邻近月份4月11日(北海市空气质量为优时)相比,又有明显变化,主要表现在以下3个方面:一是苯,其检出率在臭氧污染日为100%。二是1,2-二氯丙烷和1,2,4-三甲基苯,在臭氧污染日有检出。三是臭氧污染日有机物检出项目数比优时明显增多。

与市远郊地区相比,市区污染物又有自身明显特征。如5月6日采样的同时,在牛尾岭水库测点同时做了一个对比分析,发现当日牛尾岭水库有机物均未检出,而环保局测点苯、甲苯、间二甲苯和对二甲苯均有检出。这个现象进一步提示,人类活动,如机动车尾气、喷漆工艺等都会对空气质量造成影响。

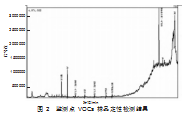

2.2臭氧污染发生日VOCs的变化特征

对本次调查研究采集的实际样品进行54种有机物定量分析,检出为苯、1,2-二氯丙烷、甲苯、乙苯、间二甲苯(对二甲苯)和1,2,4-三甲基苯等6种。利用平行样品进行定性分析,另有7种有机物检出物,主要为乙腈、正己烷、1,3-二氯丙醇、2,6-二叔丁基甲酚和葵醛等少量有机物,如图2所示。

5月4—6日,连续3 d都检出的污染物为苯、甲苯、间二甲苯和对二甲苯,研究其变化趋势,有助于了解其对臭氧的生成贡献。从图3可以看出,本次污染过程是明显消耗甲苯、间/对二甲苯,即甲苯、间/对二甲苯对臭氧生成的贡献明显。

臭氧污染期间北海市环境空气苯的质量浓度与其他污染物相反,是一个上升的过程,从1.2μg/m3升到3.2μg/m3,表明污染期间苯对臭氧生成贡献不大,上升的原因可能与污染期间大气环境扩散条件不利,排放大于消耗有关。

2.3臭氧与二氧化氮的相关性分析

研究臭氧与二氧化氮的相关性,有助于进一步弄清臭氧污染来源。理论分析认为,空气中的二氧化氮在阳光照射下,释放一个氧离子,氧离子再与氧气结合生成臭氧。因此,对臭氧发生日的昼间(06:00—19:00)和夜间(20:00—05:00)分别进行研究,绘制臭氧与二氧化氮关系图,计算相关系数r。r越接近1,表明二者关系越密切,r为负数,则二者为负相关。

根据样本数,进行相关系数检验,取特定的显著水平,根据相应自由度查阅“相关系数检验临界值表”,检验计算结果是否可以接受原假设。

将污染期间分为昼间与夜间进行相关性检验,昼间有阳光作用,是二氧化氮释放氧离子的前提条件,根据当地日照条件,设定昼间时间为07:00—19:00,夜间时间为18:00—次日06:00,统计结果见图4、图5。

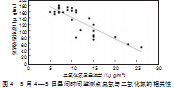

从图4可以看出,昼间时间二氧化氮与臭氧呈负相关,二者的相关系数r=-0.854,通过显著性水平α=0.05检验,认为昼间二氧化氮与臭氧高度相关,表明二氧化氮有明显的转化为臭氧的行为。

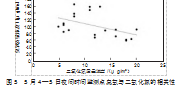

从图5可以看出,夜间时间二氧化氮与臭氧呈负相关,二者的相关系数r=-0.468,通过显著性水平α=0.05检验,认为夜间时间二氧化氮与臭氧中度相关,提示在无光照条件下,二氧化氮为有排放源支撑,浓度持续不断上升,而臭氧浓度缺少生成条件,呈持续走低趋势。

2.4臭氧与温湿度关系

臭氧生成与温湿度有比较密切的关系,张颖龙等[5]研究浙江省嘉兴市嘉善县发现,该地区夏季随着温度升高和相对湿度降低,臭氧浓度升高。

从图6可以看出,昼间时间温度在26~30℃、湿度为55%~89%,容易出现臭氧高浓度。夜间时间温度在25~28℃、湿度为63%~80%,容易出现臭氧高浓度。二者湿度为60%左右时居多,这种湿度对三面环海的北海来说,属于低湿度。因此,可基本看出,高温、低湿,利于臭氧生成。

2.5臭氧污染发生日气团来源追踪

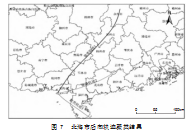

应用美国国家海洋与大气管理局(NOAA)空气资源实验室开发的混合单粒子拉格朗日积分传输扩散模式HYSPLIT后向轨迹追踪气团来源。基于Meteoinfo软件中的Trajstst插件对研究点坐标为市环保局(21.466°N,109.098°E)、研究时间为5月4—5日污染期间的后向轨迹进行模拟,得到3条聚类轨迹,见图7。其中,占比最高的是途径广东云浮市和茂名等城市的第1类轨迹,占比为41.67%。其次为途经湖南永州和贵港等城市的第2类轨迹,占比为29.17%。分析周边城市的臭氧浓度,发现贵港市和云浮市在同期也受到了臭氧污染。由此可见,气团传输也是臭氧污染的主要原因之一。

3结论

1)北海市本次污染过程同城内不同区域臭氧的浓度水平不同,表明受本地排放影响明显。

2)本次污染过程54种有机物检出物主要为苯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯,1,2-二氯丙烷、乙苯和1,2,4-三甲基苯,污染物质量浓度水平为0.4~3.2μg/m3。

3)污染日发生期间,昼间时间存在明显二氧化氮浓度下降而臭氧急剧上升的现象,二者为高度负相关。表明要降低臭氧浓度,必须削减二氧化氮排放量。

4)HYSPLIT后向轨迹表明,本次污染与外来气团有关,气团所经过的城市之间也存在传输的作用,因此,臭氧防控必须联防联控。

参考文献:

[1]何丽,罗萌萌,潘巍,等.成都秋季大气污染过程VOCs特征及SOA生成潜势[J].中国环境科学,2018,38(8):2840-2845.

[2]虞小芳,程鹏,古颖纲,等.广州市夏季VOCs对臭氧及SOA生成潜势的研究[J].中国环境科学,2018,38(3):830-837.

[3]符传博,周航.中国城市臭氧的形成机理及污染影响因素研究进展[J].中国环境监测,2021,37(2):33-43.

[4]夏学齐.地球化学样品分析与数据应用统计[M].北京:地质出版社,2018.

[5]张颖龙,李莉,吴伟超,等.嘉善前体物与气象因子对臭氧生成的影响及臭氧潜在源区分析[J].中国环境监测,2020,36(5):47-53.

[6]陈虹颖,赵新锋,何志东,等.2000—2016年珠海市酸雨变化特征及酸雨概念模型[J].环境科学学报,2020,40(6):1998-2006.