爆破掘进在煤矿岩巷中的参数优化及试验研究论文

2024-10-09 09:33:27 来源: 作者:liziwei

摘要:鉴于某煤矿60采区0420工作面掘进工程中存在人工效率慢的缺点,同时为了解决掘进难度高和不合理的爆破方式,基于BP神经网络设计,优化爆破参数,建立模型结构,进行现场试验,结果表明:工作面爆破开挖后,巷道成形基本保持完整,少数局部有超挖现象,数值都控制在100 mm以内,提高了掘进效率,保证了爆破效果。

摘要:鉴于某煤矿60采区0420工作面掘进工程中存在人工效率慢的缺点,同时为了解决掘进难度高和不合理的爆破方式,基于BP神经网络设计,优化爆破参数,建立模型结构,进行现场试验,结果表明:工作面爆破开挖后,巷道成形基本保持完整,少数局部有超挖现象,数值都控制在100 mm以内,提高了掘进效率,保证了爆破效果。

关键词:煤矿岩巷;中深孔爆破;爆破掘进;参数优化

1工程概况与掘进现状

工程选取山某煤矿60采区0420工作面的岩巷为试验巷,该试验巷与中线运输巷上山段开口位置距离为212 m,设计位置在3#煤层下方10~15 m处,全程距离达1 920 m,其中,以灰色,中厚状的砂质泥岩和细粒砂岩材质为主,硬度范围为6~7 Pa。在掘进工程进行中,存在以下问题:技术采用循环爆破和多浅眼的方式,人工效率慢;该巷道成形不良,开挖困难,需要大量的支撑材料,增加了人工回填和刷帮作业;爆破方式不合理,爆堆分散且体积过大,二次破碎难度大;某煤矿60采区60-0420工作面多为矩形断面,常采用的分次成巷施工工艺效果差,工作率低下。

2方案设计

2.1基于BP神经网络的爆破参数优化设计

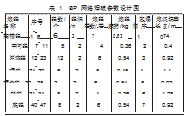

根据煤矿60采区0420工作面实际作业要求,在完善相关主要工序后,以缩减工序工时和优化施工组织为施工原则,通过对爆破参数的优化设计,确定合适的掏槽形状,起爆方式,炮孔直径,炮眼数目以及各种孔距参数。爆破参数设计如表1所示。选取面积较大的二级楔形掏槽为主要使用的掏槽,克服了一级掏槽不能满足装药长度要求,炮泥易堵塞炮孔,炮孔孔口间距过大,爆破效果不理想的缺点;起爆方式选取反向起爆和分次起爆的方式,既能缩小岩石块度,提高炮孔利用率,又能减少炸药消耗量,提高爆破安全率;掏槽采用准直眼掏槽方式,设定3对主掏槽眼,次掏槽眼为五花眼;各种孔距设计如下:主掏槽孔上下垂直间距为450 mm,各槽口之间距离为2 000 mm,各槽底之间距离为1 600 mm,同时设定所有炮眼的深度均为2 200 mm,直径可达42 mm,顶眼开孔位置距顶板为350 mm,掏槽眼炮眼深度应达到2 700 mm;由于四个顶角的岩石夹制力较强的原因,我们在该部位布孔时,适当地将孔间距缩短到425 mm。因此,根据前面的参设计,计算得出总炮眼数总共为47个,需要的循环总装药量为51.2 kg。

2.2岩巷掘进爆破参数优化模型结构设计

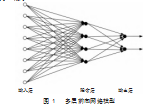

基于以上工程概况和掘进现状,构建以BP神经网络的模型结构,该结构主要包括三部分:输入层、输出层和隐含层,如图1所示。在该模型结构中,结合巷道爆破掘进参数的设计,故将BP网络的隐含层设定为一层。

2.2.1输入层的构建

输入层在模型构建的作用是缓冲并储存接收到的数据。当网络中呈现数据源时,它的维度决定了神经元数目,即一个数据源决定一个神经元。在运行中,没有被删除的错误数据会降低网络训练的准确性,所以,训练模型运行前,要删除有误的数据,确认数据与实际的关联性,以此确保数据库的真实性与准确性。基于岩石巷道爆破掘进的特征及设计要求作为参数参考,设定输入神经元个数为6个。

2.2.2输出层的构建。

为了使岩巷掘进工艺参数优化,加快掘进速度,建立了神经网络模型。在构造过程中,根据以上的计算,输出层中的神经元被设置为6个,即单耗、孔深、爆光层厚度、挖槽眼孔间距、崩落眼孔间距和周围眼孔间距。

2.2.3隐含层的构建。

隐含层其工作原理是指从输入层获得样本,保存并寻找规律,其节点数的数量是影响网络性能的重要因素。实验中得知,构建网络模型的用途决定了网络所需要的层数和每层的节点数。基于Kolmogolov定理,由m=2n+1来确定隐含层节点数,故本模型中网络隐单元数目确定为11。

BP神经网络的属性是前向型网络,因此我们可基于函数newff来创建一个新的BP网络,其基本使用格式为:net=newff,则net=newff(minmax(P),[隐含层神经元个数,输出层神经元个数],{隐含层神经元的激活函数,输出层神经元的激活函数},反向传播的训练函数)。其中P代表着输入数据源,p代表着归一化处理后的结果,建立模型时将各项参数代入计算。在网络训练中,参数的调节要经过多次计算,直至得到最理想的结果。由图2可知,在迭代数达到117次时,网络设定的目标值就会达到,所以可以检验模型的精确度。

3应用效果

3.1现场试验

通过实地考察两条煤岩巷道的施工现场,比较了它们的基本状况,制定了爆破方案。在这两条巷道中,其地质条件基本一致,在试验设计时,所采用的爆破工具和爆破方案如下:

1)现场测试中,采用规格为Φ27 mm×400 mm的PT-476矿用水胶炸药。

2)通过对0420工作面的爆破参数进行了优化,得到了最大井位间距为420 mm,副井眼和二阶掏槽孔的最大间距为450 mm。

3)由于反向引爆技术在炮眼利用率方面的优越性,通过实验研究,证明了反向引爆的气体成分即瓦斯含量满足了反向引爆的需要,因此采用反向引爆。

4)为改善爆炸效果,所有药包均采用非耦合装药结构。

5)通过分析发现,在两条隧道中,采用爆破方法,在工作面上需要100个以上的开孔,而现场引爆设备的爆炸性能参差不齐,所以采取了分段引爆的方法。

3.2试验数据分析

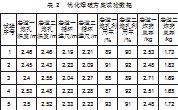

根据设计的爆破方案,对两条类似的巷道进行了五次爆破实验,所得的爆破资料如表2。

1)炮孔数目相比之前有所减少,以巷道二回风巷

-800为例,共节约了35个炮眼,使工人在井眼位置上的时间大大缩短,劳动强度和劳动生产率得到了明显的提升。两条试验巷的炮眼利用率都在90%上下浮动,与以前的85%相比,提高了5%。

2)0420工作面经过优化后,爆破掘进平均可达230 m左右,以巷道二-800回风巷为例,单次循环的平均进尺达到2.22 m左右。和之前相比,耗费的时间增长,但就平均进尺而言,由之前的150 m增加到230 m,平均掘进增长量超过50%。因此,爆破掘进进尺效率大大提高,符合快速掘进的基本要求。

3)进行爆破后,岩石体破碎状态良好,块体多为直径在400 mm以内的均匀块体。岩石的抛掷效果十分理想,距离大部分都控制在23 m以内,达标程度高。

4)在工作面进行爆破开挖后,巷道成形基本保持完整,少数局部有超挖现象,数值都控制在100 mm以内。爆破效果在光面部分呈现较理想的效果,岩石未出现因爆破造成的大小裂缝。

4结论

1)基于BP神经网络系统构建了包括输入层、输出层和隐含层的优化模型,为炮孔深度、炮孔间距、排距等爆破参数的优化设计提供了依据。

2)通过现场试验,工作面爆破开挖后,巷道成形基本保持完整,少数局部有超挖现象,数值都控制在100 mm以内,爆破掘进模型的正确性和爆破掘进参数的准确性,提高了掘进进尺效率,保证了爆破效果。

参考文献:

[1]郭磊磊.岩石巷道掘进爆破参数优化及应用效果研究[J].煤矿现代化,2015(6):120-121.

[2]王忠康.超大断面硬岩巷道复式楔形掏槽技术研究[D].衡阳:南华大学,2016.

[3]王新忠,孙德胜.中深孔凿岩爆破参数优化的试验与研究[J].有色金属(矿山部分),2005(4):14-16.

[4]袁绍国,王振涛,耿荣,等.基BP神经网络的爆破参数优化研究[J].煤炭技术,2017,36(11):10-11.