我国东部三大城市群流动人口融入情况及其影响因素对比研究论文

2024-04-30 09:48:05 来源: 作者:xieshijia

摘要:文章以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为研究对象,基于2011年与2017年流动人口从经济整合、社会适应、文化交融和身份认同四维度,运用主成分分析构建融入评价体系,划分城市等级,分析融入情况的空间分布及变化情况,最后进行影响因素探究。结果表明:不同省份城市间融入差异较大,省内相邻城市具有相似性;京津不再是融入中心,长三角融入中心北迁明显,珠三角融合度由沿海向内地递减。政策启示是,充分发挥沿海地区地理优势,发达地区带动不发达地区,重视流动人口子女安置与发展。

摘要:文章以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为研究对象,基于2011年与2017年流动人口从经济整合、社会适应、文化交融和身份认同四维度,运用主成分分析构建融入评价体系,划分城市等级,分析融入情况的空间分布及变化情况,最后进行影响因素探究。结果表明:不同省份城市间融入差异较大,省内相邻城市具有相似性;京津不再是融入中心,长三角融入中心北迁明显,珠三角融合度由沿海向内地递减。政策启示是,充分发挥沿海地区地理优势,发达地区带动不发达地区,重视流动人口子女安置与发展。

关键词:城市经济;流动人口;区域经济;社会融合

一、引言

我国流动人口基数巨大,截至第七次人口普查,总数已增至3.76亿。在《国家新型城镇化规划》中指出,要推动非户籍常住人口融入城市,实施积极的人口集聚策略,建设普惠大型城市群。

自21世纪,随城市化进程形成了规模庞大的流动人口,人口融入等问题成为各界关注的焦点,杨菊华[1]提出四层面模型,田盼盼[2]从宏观角度探索人口空间分布,武洋[3]从微观角度探索融入影响,梁勇[4]等人预测京津冀、长三角、珠三角是流入的主要城市群。

综上所述,现有研究大多以某一城市为研究对象,少有以城市群为对象进行探究,而本研究在对象上,选取三大城市群,构建评价体系衡量融入度,考虑城市群空间分布和时间变化,从而提出针对性的政策建议。

二、数据、变量与模型

(一)数据

研究选取京津冀、长三角、珠三角三大城市群为研究对象,以2017年国家卫健委流动人口动态监测数据为基础,以2011年样本作对比,选取非本地户口的15~59岁居住6个月以上的流动人口,对数据清洗处理后获得86481个样本。

(二)变量

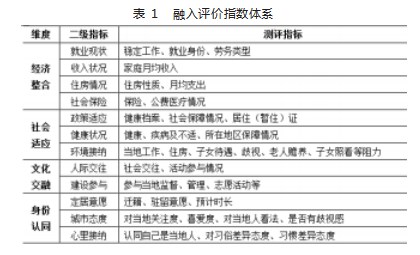

选取经济整合、社会适应、文化交融、身份认同四个维度构建评价体系[1],包含12个二级指标。经济整合是流动人口的发展与生存基础,也是融入当地的前提与保障,社会适应反映其对全新环境的适应程度,文化交融方面关系到更深一步发展,影响到成就感与幸福感[5],身份认同是对流入地归属感与认同感的高级阶段,这标志着实现了真正的社会融入[6]。

(三)模型

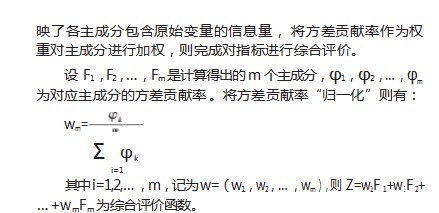

运用主成分分析法从而达到降维处理。可知F1是第一主成分,是F2第二主成分,以此类推,表达式如下:

三、实证结果与分析

(一)演变趋势

根据上述方法进行提取,选取特征值大于1的主成分,累积方差贡献率58.26%。京津冀城市群排名变化分布均匀,变化不大,整体发展稳定但融入水平欠佳。长三角融入水平差异性跨度较大,明显进步与退步的城市数量较多,大体呈现“U”形,其中安徽省明显进步,江苏省与浙江省明显退步。珠三角城市群在保持原本高融合度的基础之上,稳步提升。

(二)空间格局

京津冀城市群在2011年高融合区主要集中在京津,至2017年,城市群整体融合情况变得均匀,京津不再是融入聚集中心,聚集点向外围分散。长三角融入中心发生位移,由2011年的江苏省移至2017年的安徽省,城市群融入度省间差异显著,分割线明显。珠三角融入度整体提高,所有城市只增不减,其中沿海地区提升显著,呈现出由沿海向内地递减。

(三)因素分析

本文从个体特征和流动特征入手,采用多个虚拟变量用以辅助,其中男为1,女为0;少数民族为1,汉族为0;农业户口为1,非农业户口为0;党员与团员为1,其他为0;以程度的高低依次赋值。采用多元回归模型,对部分变量进行控制,探究流动人口对社会融合四分维度的影响。

由结果可知,男性较女性有更好的经济整合表现,学历越高、年龄越大、家庭组建程度越完善,该维度表现越优异。流动人口在迁入城市发展与适应时间的长短、家庭父母流动环境、个体的流动经历都对其在新城市经济整合的提高有促进作用。流动范围越远,个体感受到的新旧城市差异就越大,不利于个体的经济整合。

在政策适应与环境接纳上,女性受到的社会接纳程度比男性更高,年龄越低越利于被新城市所接受。在学历这一变量上体现为倒“U”型。

在文化交融维度,各自变量的影响都较为显著。男性在文化交融层面表现比女性好。受教育程度越高,文化交融越好,个体的政治面貌身份也对该维度有着显著且较大影响。

在身份认同维度,男女性别体现差异不大,在迁入城市的停留时间,建立家庭的完整程度,家庭流动环境,家人的陪伴,都对个体的身份认同有促进作用。这些因素使得个体更加愿意长居该城市,迁入户籍,延长驻留时长;随着在迁入城市的停留时间越来越长,个体更愿意成为当地的一员,逐渐习惯了习俗、习惯所带来的差异。

(四)城市群间流动人口特性对比

流动范围角度,大部分流动人口属于跨省流动,流动范围越小,越容易融入;京津冀不论流动远近,融合度相差不大,而长三角会因迁移范围的变化而融合度显著不同。

流动时长角度,流动人口的流动时长结构主要集中在5~10年这一区间,随流动人口流动时长的增加,融合度提升,但幅度不明显。

流动历史角度,先前的迁移历史越多,其融合程度越低,当流动人口先前已有5个以上的迁移城市记录,则其融合程度会发生显著下降。

四、主要结论与政策建议

(一)主要结论

珠三角:七年间保持高融合度,并稳步提升。地理分布来看,珠三角沿海融合度显著高于内地;但同样沿海的江苏省和浙江省却融合度一直偏低,因此,江苏与浙江可以以珠三角沿海城市为范本,发挥沿海地理优势,提高接纳度与开放度。从流入人口结构来看,珠三角的融合度相差较大,层次分明,高于其他城市群。尤其是15~25岁这一区间融合度显著高于另外两个城市群,验证了珠三角在流动人口后代的教育、安置等方面的政策照顾起到作用。

长三角:融入指数分布跨度大,整体分布不均,有集群特征。排名演变大体呈“U”形,主要集中在明显进步与退步两部分,以省为单位聚集效应明显。空间格局来看,省际间差异明显,同一省份下城市融合度具有相似性。沿海城市没有发挥出地理优势,融合度反不如内地高。

京津冀:整体分布均匀,名次进步与退步的城市数量大体相当,大部分名次不变。2011年京津融合度显著高于周边城市,差异对比明显,周边地区普遍低;但到2017年,随相继重点发展周边城市政策的落实与人才引进计划的开展,差异不再显著。

(二)政策启示

根据得出的结论与三大城市群融入现状,本文得出提高城市群人口融入度的三点政策启示:一是充分发挥沿海地区地理优势,增加对流动人口的容纳程度。沿海城市具有船运、捕鱼业、外贸等内地城市不具有的先天优势,吸引大量外来人口流入务工,政府在制定相关政策时,加大对外来人口的照顾,推进人才引进,完善人才培养机制,提高流入人口的整体素质与归属感,使其可在当地长期发展。二是以经济发达地区为中心,带动不发达地区,设立政策引导。不发达地区流入人口数量明显较低,但对人口尤其人才引进的需求量大而急切,发达地区人口较多竞争压力大,且人口承载力有限。政府可建立不同经济圈,并在政策上给予一定引导,如“半小时城市圈”“一小时城市圈”等,加大与周边地区联系,增大圈内人口流动量,从而带动周边地区的发展与融合。三是重视流动人口的子女安置与发展,以此为导向工具。子女的未来发展将直接影响流动人口的留居意愿与融合度,如放宽对流动人口子女的落户门槛,对安置及教育加以照顾,会增加流动人口的归属感与融入感。各省份人口融合情况差异较大与其对流动人口子女的相关政策不同有很大关系,这是一个重要的人口导向工具。

参考文献:

[1]杨菊华.流动人口在流入地社会融入的指标体系—基于社会融入理论的进一步研究[J].人口与经济,2010(02):64-70.

[2]田盼盼.省际与省内流动人口空间分布及其影响因素的差异[D].福建师范大学,2014.

[3]武洋.边境地区人口流出及其影响因素分析[D].吉林大学,2013.

[4]梁勇,马冬梅.现阶段我国城市流动人口变动的新特点及服务管理创新[J].理论与改革,2018(01):173-182.

[5]景光正,盛斌.我国流动人口社会融合的多维度实证研究[J].城市问题,2020(06):4-11.

[6]任远,乔楠.城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[C].上海市社会科学界第七届学术年会文集,2009:562-566.