创新投入对产业发展的影响——以生物医药产业为例论文

2024-02-11 17:37:54 来源: 作者:heting

摘要:通过采用2007—2020年我国264个医药上市企业财务和专利数据,应用内生增长理论模型和个体时间固定效应模型实证分析创新投入对全要素生产率和财务绩效的影响作用。结果表明,创新投入对全要素生产率和财务绩效具有显著促进作用,但存在细分行业的异质性和一定的时滞性。异质性表现为中药行业创新投入过低、化学制药行业投入较高以及生物医药行业投入规模偏低。时滞性的表现受到行业政策和人力资本协同作用的影响。进一步研究发现,企业专利转化率较低,专利的增长对全要素生产率和财务绩效的促进作用不明显。由此,提出进一步增加创新投入

【摘要】通过采用2007—2020年我国264个医药上市企业财务和专利数据,应用内生增长理论模型和个体时间固定效应模型实证分析创新投入对全要素生产率和财务绩效的影响作用。结果表明,创新投入对全要素生产率和财务绩效具有显著促进作用,但存在细分行业的异质性和一定的时滞性。异质性表现为中药行业创新投入过低、化学制药行业投入较高以及生物医药行业投入规模偏低。时滞性的表现受到行业政策和人力资本协同作用的影响。进一步研究发现,企业专利转化率较低,专利的增长对全要素生产率和财务绩效的促进作用不明显。由此,提出进一步增加创新投入、提高专利转化率和加大政策财税支持力度的建议,以促进我国生物医药产业创新升级和高质量发展。

【关键词】生物医药,创新投入,医药上市企业,产业发展,高质量发展

一、引言

党的十九大确立了到2035年跻身创新型国家前列的战略目标,党的十九届五中全会提出了坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。坚持创新核心地位是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的战略抉择,也是加快建设现代化产业体系的出发点和落脚点。生物医药产业既是现代化产业体系的重要发展方向,也是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。为加快生物医药创新升级以及促进产业高质量发展,创新投入的质量是关键所在。已有研究更多关注医药制造业整体创新效率,对生物医药产业细分行业关注不足。为进一步加深对生物医药产业创新效率的认识,首先就相关文献进行评述,然后采用内生增长理论模型和个体时间固定效应模型,实证分析创新投入对全要素生产率和财务绩效的影响作用。最后,总结分析我国医药制造业现存的问题并提出建议。

二、文献综述

创新投入通过人才效应、技术效应、知识溢出效应作用于产业增长,但这种作用具有滞后性(梅德平,洪霞,2018)。创新投入通过提升人力资本水平和技术水平,从而提升了劳动生产率;并且创新投入直接影响要素资源投入,从而影响供求结构,淘汰落后产能,加速产业动态变化,促成产业升级,改变了产业的生命周期(蔡玉蓉,2018)。企业创新投入促进企业内部知识积累,技术进步越快,资本的边际回报率来得越高,企业可获得的利润越高(Howitt and Aghion,1998;严成樑,龚六堂,2009)。

创新投入对产业增长的间接影响因素包括制度、创新环境、企业的吸收能力等。制度创新吸引生产要素聚集,促使企业提升技术创新水平,进一步提升企业全要素生产率(吕洪燕等,2020)。创新投入的效果受创新环境制约,良好的创新环境促进创新绩效的增加,扩大研发投入对产业绩效的影响(魏新颖等,2019)。而若环境动荡性过强会使研发的边际效益下降速度被加速(许治,2020)。

创新投入的影响分隐性和显性影响。隐性方面采用全要素生产率角度衡量,当研发投入处于低水平时,研发投入对于主营业务资源的占用会对全要素生产率产生负面影响,但随着研究的推进和成果的显现,研发投入会促进全要素生产率的增长(盛明泉,吴少敏,张娅楠,2020)。科技创新与研发活动不仅能提高企业的创新能力,而且还可以提升企业的吸收能力,这种吸收能力主要是由企业中的研发人员掌握,难以复制和扩散转移,更利于形成核心技术优势和能力(谷军健,赵玉林,2020)。显性方面从企业绩效角度进行衡量。从已有研究成果来看,初期的一种观点认为,企业从事探索式创新有利于改善企业绩效(He and Wong,2004)。

从创新投入到产出过程中,专利的作用较为特殊。创新投入增加了专利产出,但对于专利质量的问题一直是议论的焦点。有文献将专利申请作为研发产出的衡量指标,企业创新投入对TFP(全要素生产率)增长的影响通过专利申请实现,只有生产出具有新颖性和创造性的专利产品,企业的研发投入才能发挥提高全要素生产率的作用(叶静怡,林佳,2016)。但根据以往观点很大一部分专利实际是无用的。专利转化率较低,甚至出现专利“加速陷阱”现象,原因为企业间过度模仿、无序研发以及政府补助激励效率低导致专利经济加速功能失效(巩亚林,廖成赞,李衍霖,2020)。

三、理论与研究假设

内生增长理论(The Theory of Endogenous Growth)是2019年的诺贝尔经济学奖得主罗默(Paul Romer)的研究成果,其对全要素生产率的内生性进行研究,揭示了经济增长的内生机制。其主要模型如下。

(一)理论模型

1.基本模型:Y=AK=f(K),Δk=sf(K)-δK

由此可得出:ΔY/Y=ΔK/K=sA-δ

其中,A为常量,衡量一单位资本所生产产出量,只是确保边际收益不变或边际收益增长,s为储蓄率,储蓄率高,产出增长高。s为储蓄率,K为投入资本,δ为折旧率。sA-δ>0的情况下,即便没有技术进步的前提假定,经济也会一直增长。

2.两部门模型:Y=F[K,(1-u)EN],企业的生产函数;ΔE=g(u)E,研发部门(也可以理解为大学)的生产函数;Δk=sf(K)-δK,资本积累方程。

其中,u为研发部门劳动参与比例;E为知识存量。因创新资本投入使研发部门知识的创造不停止,研发部门的创新成果不断转化,从而促进技术进步,促进企业部门全要素生产率的增加。专业化的知识和人力资本是经济增长的主要因素,大力投资创新研发有利于经济增长。从研发环境而言,对创新的扶持和引导的政策可以减轻企业的研发负担,增加企业新产品的收益,为企业创造良好的创新条件。

(二)研究假设

由上述理论模型推导出以下研究假设。

假设H1:创新投入促进企业部门的全要素生产率和企业绩效的增加,人力资本的投入和政策引导产生协同作用。

创新投入对企业生产率的提升遵循“创新投入—创新产出—企业生产率”的传导路径(叶静怡,林佳,2016)。从创新投入到新产品上市销售,促进企业全要素生产率和企业绩效提升,这一传导路径的实现受产品研发周期的制约。另外,创新产出往往用专利衡量,而专利并不能直接衡量创新产出的市场价值,市场价值通过企业的新产品销售收入、主营业务收入、净利润增长等指标体现。这一过程主要视专利转化为新产品的比率所决定。

假设H2:创新投入对全要素生产率和企业绩效的提升受产品研发周期的制约,有一定滞后性。假设H3:创新投入增加,研发部门获得专利增加;专利转化率高的情况下,专利增加,从而促进新产品产生,使企业财务绩效增加和企业全要素生产率提高。但若专利转化率较低,则影响不明确。 四、实证分析

(一)数据来源

筛选全部上市医药企业,去掉ST、药用辅料和部分主业不突出的企业,剩余共计264家企业。选取这部分企业的2007—2020年的财务数据、专利数据,以上均来源于国泰安经济金融数据库。模型中涉及全要素生产率,其计算方法具体如下。

目前计算全要素生产的方法主要包括:OP法、LP法、GMM法等。其中OP法在计算时要求每年的投资均为非负数,从而损失样本值。研究采取LP方法计算全要素生产率(吕洪燕,2020;Levinsohn and Petrin,2000)。

根据道格拉斯生产函数及LP法:Y=AKαLβMγ,其中,Y为总产出,K为资本投入,L为劳动力投入,M为中间品投入,α、β、γ分别为创新投入、劳动力投入、中间品投入的产出弹性。将左右取对数,可得:lnY=lnA+αlnK+βlnL+γlnM,由此得出全要素生产率TFP=lnA。具体如下:总产出=营业收入;劳动力投入=支付给职工以及为职工支付的现金;资本投入=固定资产净额;中间投入=营业成本+销售费用+管理费用+财务费用-折旧摊销-支付给职工以及为职工支付的现金。

(二)模型构建

通过采用面板固定效应模型分别进行创新投入对全要素生产率和财务绩效的影响分析。

1.创新投入对全要素生产率的影响。

模型一:tfpi,t=α*RDSpendi,t+β*Controlsi,t+εi,t

2.创新投入对企业盈利的影响。

模型二:ROAi,t=α*RDSpendi,t+β*Controlsi,t+εi,t

3.政策变化下,创新投入对全要素生产率的影响。

模型三:tfpi,t=μ*RDSpendi,t*d2015+λ*RDSpendi,t+δ*d2015+β*Controlsi,t+εi,t

4.分两阶段研究创新投入-专利产出-全要素生产率(盈利能力)的影响。

模型四:ROAi,t(tfpi,t)=θ*lnpati,t+β*Controlsi,t+εi,t

lnpati,t=γ*RDSpendi,t+β*Controlsi,t+εi,t

其中,被解释变量tfpi,t为公司i在时间t时的全要素生产率,ROAi,t为资产收益率,解释变量为RDSpendi,t为企业研发投入占主营收入的比例,Controlsi,t表示控制变量,包括可以代表偿债能力的现金流量债务比和杠杆率,代表企业成长能力的主营业务增长率,代表企业的经营情况的资金周转率。d2015代表政策时间哑变量。

模型四中,lnpati,t为公司i在时间t时的专利的对数,在模型中分别测算研发投入对专利的促进作用和专利对企业全要素生产率和企业绩效的促进作用。

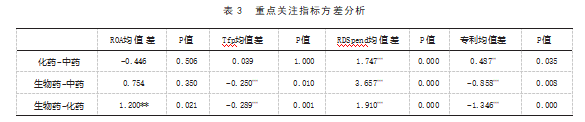

以上说明了变量选取的具体定义,而变量名称、变量符号和计算方法如表1所示。结合表2对一些主要变量进行描述性统计。创新投入影响的隐性衡量指标全要素生产率(Tfp)的全样本均值为7.903,但是标准差为0.860,而且三个子行业数据差距较大,一定程度上表明生物医药产业的创新投入影响参差不齐。进一步对重要指标进行方差分析加以验证,如表3所示,从资产回报率方面,化药资产回报率最低,这与我国医药目前主要市场以仿制药为主有关,化学药仿制药竞争激烈,价格低,利润低;生物药仿制药难度较大,但竞争相对较小;中药往往为古方、秘方,有保密性质,竞争相对较少,二者的利润相对较高。中药企业在既有产品市场势力大,专利保护较强的情况下,研发积极性不高。化药全要素生产率最高,高于中药和生物药。我国化学药目前研发活跃度最高,市场份额最大,品种最多;生物药的全要素生产率最小,与生物药研发难度最大,创新投入力度最大。在创新投入比例方面,生物药投入比例最大,显著大于化药和中药,尤其中药创新投入力度最小。专利方面,化药显著多于中药和生物药,生物药最少。总体而言,我国化药行业市场份额最大,但因大多为仿制药,研发难度不高,所以竞争激烈,导致利润增长空间受压缩;中药行业利润可观,但企业创新投入少,部分知名企业,如片仔癀,甚至多年未申报新品种,不符合我国对中医药传承创新发展的提倡,也不利于国际市场的竞争;生物药行业创新投入大,难度高,尚在发展期。

(三)创新投入对企业的影响

1.创新投入对企业全要素生产率的影响。如表4所示,创新投入短期之内对企业的全要素增长率为负向作用,但长期为正向促进。我国药品多为仿制药,一般研发周期为3~5年。创新投入可能会占据企业其他资源,尤其是主营业务资源。但当品种陆续上市后,会对全要素增长率产生正向促进作用。

2.创新投入对企业盈利能力的影响。如表5所示,与全要素生产率的趋势类似,随着创新投入比率的增加,企业的资产收益率开始系数变化不明显,甚至有微弱的减少,而后显著增加。初始时期,企业现金流主要依靠前期品种,收入基本不变,又因为创新投入的增加,会削弱企业的盈利能力。而后期随着研发品种的上市,补充企业的现金流,从而增加企业的盈利能力。从表5结果可以看出,创新投入对企业的发展与产品周期有关,短期内可能呈现负向作用,但长期来看,产品上市后起到正向促进作用。

3.创新投入对企业两阶段的影响。如表6所示,创新投入分为两个阶段,初期形成专利,沉淀为知识储备。而后期专利变现,表现为企业财务指标的提升。就我国医药行业而言,创新投入短期内即可促进企业专利的增加,但专利并未促进企业利润提高,说明专利转化能力较弱。所以,仅专利的增加并未显著提升利润,也并未提升企业的全要素生产率。说明单纯追求专利,并不是切实提升企业的全要素生产率和财务绩效的有效途径,更重要的是注重专利的实用和可转化应用。

4.创新人力资本的协同作用。如表7所示,人力资本的协同作用在创新投入的初期并不明显,但在产品周期之后会有所显现。

5.政策对创新投入的影响。2015年是中国生物医药产业的关键一年,国家高度重视医药产业创新发展面临的一系列问题,颁发《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见(国发〔2015〕44号)》,将政策着力点转向鼓励研究和创制新药、加快创新药审评审批和提升仿制药质量水平等。这为促进我国医药行业创新发展指明了方向,也标志2015年已成为仿制药向仿创结合方向全面迈进的历史性一年。加入2015年时间哑变量,与创新投入做交乘项,由此评估政策对研发的影响。结果(见表8)显著为正,说明2015年后创新投入对全要素生产率的正向促进作用更大。并且加入2014年和2016年哑变量作对比,2014年不显著,而2016年较为显著,均不显著。这说明研发对全要素生产率的影响变化主要影响因素为政策。

(四)稳健性检验

为保证结果的稳健性,我们进行了如下稳健性检验。

1.截尾处理。参照大多数文献的做法,对各变量进行1%~99%截尾处理,重新进行检验。结果与前者基本一致。

2.替换被解释变量。变量的重新度量是稳健性检验的一般做法。作为替代LP法的全要素生产率,企业净利润可以反映全要素生产率产生的经济效益,因此选取企业净利润这一指标来重新度量和检验。结果与之前的基本趋势一致。利用截尾处理和替换被解释变量两种方法,结果(见表9)依然支持上文结论,表明研究的结论具有一定稳健性。

五、结论与建议

实证表明,创新投入对全要素生产率和财务绩效具有显著促进作用,但存在细分行业的异质性和一定的时滞性。异质性表现为中药行业创新投入过低、化学制药行业投入较高以及生物医药行业投入规模偏低。时滞性的表现受到行业政策和人力资本协同作用的影响。创新投入在短期内对企业可能起负向作用,但长期来看,显著促进企业全要素生产率和盈利能力的改善。这主要受到产品研发周期的影响,仿制药研发周期在3~5年,而创新投入见效时间也与该区间一致。进一步研究发现,企业专利转化率较低,专利的增长对全要素生产率和财务绩效的促进作用不明显。为弥补创新投入质量的不足,从以下三个方面提出针对性建议。

(一)进一步增加创新投入

为了激发创新活力,我国制药企业应进一步增加创新投入,尤其针对研发较为薄弱的中药企业,一方面,制定适合中药企业的研发法规;另一方面,针对部分厂家对市场垄断的情况应给予惩戒,以形成良好的竞争氛围。

(二)提高专利转化率

创新投入短期内即促进了专利的增加,但专利的转化率较低,单纯的专利增加并未使企业的全要素生产率和净利润得到改善,说明创新过程中不可过于痴迷专利指标,更重要注重专利转化为新产品。对于部分失效专利,应及时放弃,减少维护成本。(三)加大政策财税支持力度

针对企业增加创新投入后短期内可能造成全要素生产率和财务绩效减少的情况,政策层面,应减免企业税赋,为企业创新提供政策支持,例如增加创新投入的优惠力度,增加创新产品的市场独占期;为引进创新人才提供优惠政策,增加人力资本和创新投入的协同作用。企业层面,应该在研发和销售方面有所平衡,避免研发方面过于冒进导致主营业务危机。

【参考文献】

[1]鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012,11(2):541-558.

[2]王凤彬,陈建勋,杨阳.探索式与利用式技术创新及其平衡的效应分析[J].管理世界,2012(3):96-112+188.

[3]蔡玉蓉,汪慧玲.创新投入对产业结构升级的影响机制研究——基于分位数回归的分析[J].经济问题探索,2018(1):138-146.

[4]梅德平,洪霞.人力资本、创新投入与民营高新技术产业增长关系研究——基于中国省际面板数据的实证分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2018,57(4):59-69.

[5]盛明泉,吴少敏,张娅楠.探索式创新与企业全要素生产率[J].产业经济研究,2020(1):28-41.

[6]吕洪燕,孙喜峰,齐秀辉.制度创新与企业全要素生产率——来自中国自由贸易试验区的证据[J].软科学,2020,34(10):76-83.

[7]巩亚林,廖成赟,李衍霖.“竞争优势”抑或“加速陷阱”——专利对企业价值作用研究综述[J].情报杂志,2020,39(12):50-56+39.

[8]许治,陈郑逸帆,朱明晶.企业持续创新必然促进业绩增长?——基于环境动荡性调节效应的分析[J].科学学与科学技术管理,2020,41(12):3-19.

[9]谷军健,赵玉林.中国如何走出科技创新困境?——基于科技创新与人力资本协同发展的新视角[J].科学学研究,2021,39(1):129-138.

[10]叶静怡,林佳.创新与企业全要素生产率——来自中国制造业企业的证据[J].学习与探索,2016(5):105-111+160.

[11]朱恒鹏.企业规模、市场力量与民营企业创新行为[J].世界经济,2006(12):41-52+96.

[12]于长宏,原毅军.R&D的内生性动力——基于研发效率的分析[J].研究与发展管理,2014,26(1):119-127.

[13]严成樑,龚六堂.熊彼特增长理论:一个文献综述[J].经济学(季刊),2009,8(3):1163-1196.

[14]Howitt,P.,and P.Aghion,Capital Accumulation and Innovation as Complementary Factors in Long-run Growth[J].Journal of Economic Growth,1998,3(2):111-130.

[15]Ahuja,Gautam,and Curba Morris Lampert.Entrepreneurship in the Large Corporation:A Longitudinal Study of How Established Firms Create Breakthrough Inventions[J].Strategic Management Journal,2001,22(6-7):521-543.

[16]He,Zi Lin,and Poh Kam Wong.Exploration vs.Exploitation:An Empirical Test of the Ambidexterity Hy-pothesis[J].Organization Science,2004,15(4):481-494.

[17]James Levinsohn,Amil Petrin,Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobserv-ables[J].The Review of Economic Studies,2003,70(2):317-341.