研发密集型企业研发强度与杠杆率的关系研究论文

2025-10-08 00:54:34 来源: 作者:xuling

摘要:文章以美国研发密集型行业1564家上市公司为研究对象,采用普通最小二乘法(OLS)进行多元回归,探究其研发强度与杠杆率的关系,分析发现研发强度与杠杆率显著负相关且盈利能力在两者关系中起调节作用。

摘要:文章以美国研发密集型行业1564家上市公司为研究对象,采用普通最小二乘法(OLS)进行多元回归,探究其研发强度与杠杆率的关系,分析发现研发强度与杠杆率显著负相关且盈利能力在两者关系中起调节作用。高研发强度企业偏好内部或股权融资以降低财务风险,建议此类企业减少依赖债务融资,聚焦资产周转率、盈利能力和研发能力提升,以实现可持续发展。

关键词:研发强度;杠杆率;盈利能力

对于科技企业而言,创新是在激烈市场竞争中,实现转型升级与可持续发展的关键要素。企业以加大研发投入推动产品创新,巩固并拓展市场份额。美国国家科学基金会2020年报告显示,研发密集型企业创造总产值为2.7万亿美元,占美国国内生产总值的17%。然而高研发强度常伴随融资风险,且一旦研发失败,企业可能面临资金周转困难,进而引发财务困境。因此,高研发强度企业需审慎权衡融资决策。在研发密集型行业中,企业的研发强度、融资决策与资本结构对企业治理与发展具有深远影响,本研究以研发密集型行业中的企业为研究对象,深入探究其研发强度与杠杆率之间的内在关系。

一、文献综述

Myers和Majluf[1]的优序融资理论指出,管理者在为重要的投资项目融资时,优先选择内部融资,其次是外部融资的债务融资和股权融资。在信息不对称的条件下,外部融资市场要求披露详细信息,会增加融资成本;或易给投资者留下负面印象,如内部可用资产不足、财务风险高等,导致股票发行定价过低。对于投资者对股权融资的积极反应,公司只有在股票预期收益相对于其自有资产价值具有足够吸引力的情况下才能发行股票。控制权理论强调管理者倾向保留对公司的控制权。Canto和Gonzalez[2]发现企业不愿公开更多的研发信息,以免在竞争中失去创新控制权。Aghion等[3]认为,稀释成本将使原股东的利益受损,创新型企业受信息不对称和稀释成本的影响程度更大。所以管理者偏好使用内部留存收益和债务融资,以减少外部投资者对公司决策的影响。Brealey、Myers和Allen[4]研究表明,具有高盈利能力和高增长潜力的企业偏好股权融资。不仅可抵押资产价值和偿债能力限制了其债务融资的金额,过高的负债率也会使企业面临严重的财务风险;尤其对于技术研发依赖型的企业,不但造成其当期收益显著下降,还会损伤企业声誉、难以控制发展态势。但具备充足现金流以支付债务利息的企业,即便暂时遭遇经营困境,亦能有效规避破产风险。Sun[5]指出,投资者可能会对股权要约公告中的利好信息进行判断,对于研发投入明显较大、盈利能力较强的部分企业,其价格反应是积极的。

二、假设推导

有序融资理论阐释了管理者在融资决策中的偏好以及投资者对融资公告的反应。控制权理论指出管理者倾向保持低杠杆率以保留研发决策权,平衡研发投入与财务风险。基于上述理论研究,提出假设。

H1:研发强度与杠杆率呈负相关。

H2:盈利能力在研发强度与杠杆率之间起调节作用。

三、研究设计

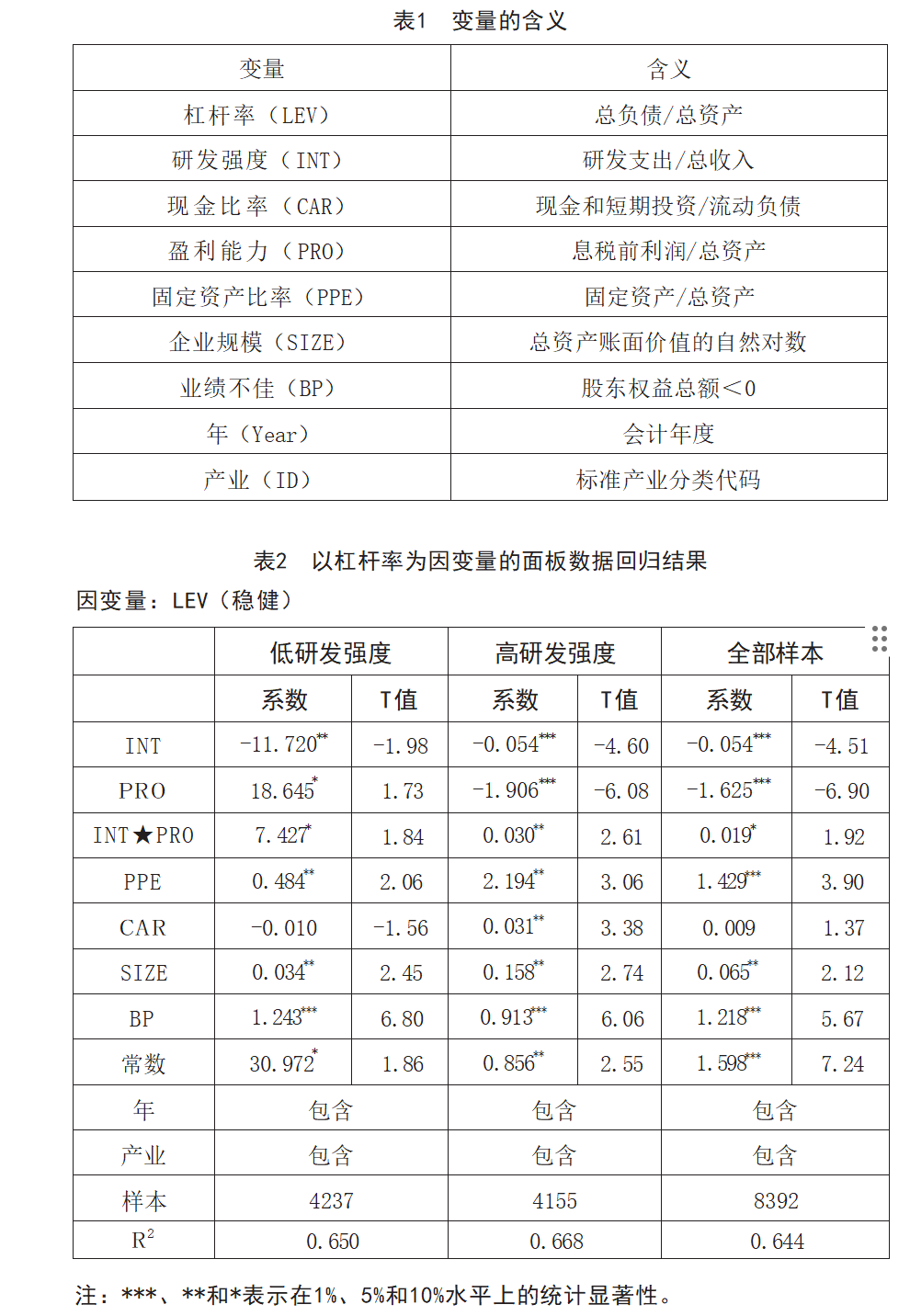

本文基于普通最小二乘法(OLS)构建多元线性回归模型,对变量间的关系进行假设检验。样本数据来自WRDS Compustat-Capital IQ数据库中2010~2019年美国研发密集型行业中的1564家上市公司。一方面,美国公司必须披露研发费用,则便于从Compustat获取准确的二手数据,部分变量可从中直接获得,其他相关变量由Stata计算得出。另一方面,2007—2009年宏观环境下各行业普遍受金融危机冲击,而此后稳定的经济环境利于企业层面相关性研究。所选样本企业按两位数标准产业分类(SIC),分为医药产品(13)、计算机(35)、电子设备(36)、测量和控制设备(37)以及电气设备(22)五个产业,其在行业层面的研发强度符合高技术产业的条件,在Fama和French分类的48个产业中研发强度排名靠前,均在前五和前六。实证研究模型及各变量含义如下(详见表1)。

LEV=β0+β1INT+β2PRO+β3INT×PRO+β4CAR+β5PPE+β6 SIZE+β7i.BP+β8i.ID+β9i.Year+εi

四、回归结果与分析

表2显示,研发强度对杠杆率具有显著负向影响,验证了H1。这表明,在控制变量不变的条件下,企业研发强度每增加1个单位,杠杆率平均下降5.36%。这一关系在不同研发强度组中存在异质性:高研发强度组系数大小与全样本的结果相似。而低研发强度组的负向斜率最大,且25%的企业研发强度低于0.071。但在低研发强度组中,部分企业的杠杆率已超过了样本均值。从固定资产比率(中位数0.273 vs高研发组0.107)与BP变量(净资产为负)与杠杆率的强正相关性推断出低研发强度组的高杠杆率可能并非为研发项目融资所致,而是企业本身过度负债,这会加剧研发强度与杠杆率的负相关程度。

回归结果验证了盈利能力的调节作用,H2成立。研发强度与盈利能力变量已通过均值中心化处理以降低多重共线性。交互项结果显示,研发强度对杠杆率的边际效应可表示为:ΔLEV/ΔINT=β1+β3×(PRO-PRO),其中PRO为样本均值。根据交互项系数的统计显著性,反映盈利能力对研发强度与杠杆率关系的调节效应。在全部样本和高研发强度组中,盈利能力与杠杆率显著负相关。表明良好的盈利能力可以帮助企业创造可观的利润,高研发企业倾向于将利润留存,通过留存收益等内部融资支持研发,从而减少债务融资成本和杠杆率。然而,盈利能力的调节方向在不同子样本中存在差异。在低研发强度组中,盈利能力与杠杆率呈正相关,且研发强度和盈利能力的交互项系数最高;代表部分企业杠杆率高的同时具有良好的盈利能力,这类企业可能通过高营利性保证按时偿还债务利息,控制财务风险,维持高杠杆融资的可持续性。

固定资产比率的异质性影响提供了补充证据。固定资产比率对三组企业的杠杆率都有正边际效应,而这一效应在高研发强度组中最为明显。高研发强度组的固定资产占总资产比率的中位值(0.107)和平均值(0.233)均低于低研发强度组(0.273/0.398),其固定资产价值中位数(3.765)和平均值(350.738)同样均低于低研发强度组(103.954/2143.301),这表明高研发强度企业的固定资产价值相对较低,需要为研发项目融资时,难以通过抵押固定资产举债获取充足资金,迫使企业转向内部或股权融资,从而强化研发强度与杠杆率的负向关系。因此,当企业的固定资产价值和其在总资产中的占比增加,能够帮助企业通过抵押进行债务融资,降低股权融资所产生的股权稀释成本。

五、结语

本研究探讨了研发密集型行业中企业研发强度与杠杆率之间的内在关系,以及研发融资和运营过程中盈利能力的影响机制;证实了研发强度与杠杆率显著负相关,且盈利能力在研发强度与杠杆率关系之间起调节作用;表明高研发强度企业更依赖内部或股权融资,以规避债务带来的财务风险与代理成本。企业应优先内部融资,审慎使用债务杠杆,避免过度依赖短期收益而牺牲研发投资的预期收益。合理的研发强度与融资策略可优化融资效率、有效完善企业资本结构。通过优化资产配置与盈利能力,企业可实现收益对融资成本的覆盖。对于研发密集型的企业而言,较低的杠杆率可能源于企业规模的限制,其主要目标在于实现企业价值的持续增长,这需要保持研发投入、推动研发成果转化和产品升级,同时控制财务成本与风险。关键发现表明,拥有持续良好的盈利能力,研发密集型企业才能积累充足的留存收益、增加内部融资,从而将杠杆率调整至合理水平,并在运营中提升资产周转率、维持研发投入与研发成果转化的良性循环。盈利能力和研发信息及其预期收益也是股权融资的重要依据,影响股票市场能否作出积极反应,从而弥补稀释成本,提升企业价值。

基于上述研究结论,本文提出以下管理建议。

从企业管理者角度,建议企业优先使用内部融资和股权融资,且需保持充足现金流以控制财务风险。在高研发强度组中,现金比率与杠杆率呈正相关,说明企业为保证研发投入的同时需有较强的短期偿债能力,才会增加债务融资。此外,降低杠杆率也有利于保护研发项目不受债权人或股东的限制,帮助企业实现研发成果转化和价值增长。

从投资者视角,研发密集型企业的股权融资不必然反映企业业绩不佳。对于自身资产、融资渠道及规模有限的成长期创新企业,通过研发成果转化可增强财务风险控制和资产创收能力,进而提高企业价值。与股东权益的稀释成本相比,这类企业的研发能力、盈利能力和资产周转率更值得关注。此外,净利润充裕且现金流动性良好的企业更易于控制财务风险,其研发投入对企业价值提升的积极效应更强。

此外,研发密集型企业的股东需构建低杠杆资本结构以控制风险,并关注研发成果转化和预期收益对企业价值的增益;为避免引发更严重的财务风险与损失,企业不应为追求短期利益而一味削减研发经费,或忽视自身偿债能力、试图通过债务融资的财务杠杆效应来扩大股权投资收益。

参考文献

[1]Myers S C,Majluf N S.Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have[J].Journal of Financial Economics,1984,13(2):187-221.

[2]Canto J G D,Gonzalez I S.A resource-based analysis of the factors determining a firm's R&D activities[J].Research Policy,1999,28(8):891-905.

[3]Aghion P,Bond S,Mark J,et al.Technology and financial structure:Are innovative firms different?[J].Journal of the European Economic Association,2004,2(2-3):277-288.

[4]Brealey R A,Myers S C,Allen F.Principles of Corporate Finance[M].New York:McGraw-Hill Education,2013:493-501.

[5]Sun H L.The relationship between the valuation effect of equity financing and firm-specific characteristics[J].Journal of Economics and Finance,1994,18(1):55-66.