大型央企数字化转型与企业核心竞争力提升研究论文

2025-08-11 16:37:09 来源: 作者:xuling

摘要:当前,数字化转型是企业把握新一轮科技革命和产业变革的新机遇、提高新质生产力和实现高质量发展的必然选择。

摘要:当前,数字化转型是企业把握新一轮科技革命和产业变革的新机遇、提高新质生产力和实现高质量发展的必然选择。基于此,运用案例研究方法,以皮革皮鞋头部企业—际华三五一五数字化转型为例,以战略地图、组织惯性和动态能力理论为指导,描述际华三五一五数字化转型建设过程,阐述数字化转型战略、目标和具体方案,总结数字化转型建设平台、融合和提升竞争力成效,凝练数字化转型的经验。际华三五一五制定以NCC平台为主体框架的数字化转型战略、构建数字孪生智慧产业的实施框架,切实提升公司财务管理、研发、生产、科技创新能力,为相关部门制定监管政策和企业进行数字化转型实务提供数据经验借鉴和方法学支持。

关键词:际华三五一五;数字化转型;核心竞争力

0引言

当前,中国企业面临复杂严峻不确定的经营环境,百年之大变局加速演进,科技创新日益成为企业发展核心竞争力[1]。随着市场环境的不断变化和消费者需求的日益多样化,传统皮革皮鞋企业面临挑战,需数字化赋能以挖掘市场需求、优化生产。作为皮革皮鞋行业的头部企业,际华三五一五皮革皮鞋有限公司(以下简称“际华三五一五”)数字化转型迫在眉睫刻不容缓,通过引进和自主研发新技术提升自身实力、引领行业创新,增强核心竞争力,成为理论界和实务界非常关注的话题。

从制度层面,党的十八大以来,党*央高度重视数字化转型,将数据作为关键生产要素,数字经济成为推动中国经济发展新动能。党的十*大、二十大报告都对数字化转型提出要求,加快数字中国、加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济的深度融合[2]。2022年1月,国*院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确了数字化转型目标、任务和时间表,为推动数字经济发展释放潜能。党的二十届二中全会做出关于数字经济发展和数字化转型的具体部署;三中全会强调健全实体经济和数字经济深度融合制度,进一步优化数字经济发展规划,部署加快构建数字经济发展体制机制、完善相关政策体系,推动实体经济高质量发展,加快新型工业化,培育先进制造业集群,促进制造业高端化、智能化、绿色化发展。2022年12月发布的《中共中央国*院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(业内称“数据二十条”),旨在加快构建数据基础制度,进一步发挥数据要素的作用。数据二十条的目标是通过构建完善的数据基础制度体系,激发数据要素的价值,推动经济转型升级和创新发展。2024年3月,人力资源社会保障部、中共中央组织部、中央网信办等部门联合印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》,旨在推动形成新质生产力,为高质量发展赋能蓄力。2024年12月,工业和信息化部等三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》,为企业数字化转型提供指引,系统提升转型水平,促进实体经济与数字经济深度融合,加快推进新型工业化。

在实践中,埃森哲等机构合作推出的《2020中国企业数字转型指数研究》报告则指出,仅11%的企业数字化投入转化为出色的经营绩效;22%的企业利用实时数据调整和优化生产,也就是说,转型成功的企业占比低,行业整体数字化成熟度有待提升[3]。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年)》,我国制造业产业门类齐全、体系完整,但工业数字经济渗透率为24%,远低于全球33%水平,存在转型不均衡的问题。数字化转型不仅是技术引入,还伴随着组织变革、流程重塑和文化调整等复杂问题,涉及战略不确定性、技术难落地、组织结构僵化及员工技能不足等多个方面。由此可见,大部分企业在数字化转型过程中,过于强调技术和规划,忽略了组织的管理[4];缺乏对数字化的基本认知和底层逻辑,转型成功率低。作为制造业的一员,际华三五一五同样面临这一系列问题,亟须加快数字化转型步伐,突破发展瓶颈,提升企业核心竞争力。

纵观已有关于数字化转型文献,研究成果颇为丰富,为本研究提供了丰富的研究视角和参考资料。早期研究主要聚焦数字化转型的概念和重要性,随着技术的发展,逐渐延伸到转型的策略、路径及影响因素等方面。众多学者探讨了数字化转型的影响因素,包括技术能力、组织文化、领导支持等;同时也分析了转型过程中可能出现问题并提出了相应的解决措施,如加强技术培训、培育创新文化、完善数据保护机制等。但是,针对皮革皮鞋行业中领军企业的数字化转型案例,当前的研究尚显薄弱,不仅理论探讨匮乏,实践分析也同样不足。在此背景下,际华三五一五的数字化转型实践无疑为该领域注入一股新鲜的研究血液,提供了宝贵且丰富的研究素材。

本文在厘清数字化转型概念的内涵和外延、确立理论基础、梳理归纳总结相关文献基础上,运用案例研究方法,利用组织惯性理论和动态能力理论,通过回顾际华三五一五发展史明确企业数字化转型的建设目标和建设理念,深入剖析数字化转型的总体方案与具体举措、实施方法,详细阐述际华三五一五数字化转型所取得的建设成效,如平台中心的搭建、指挥融合的实现及各项能力的提升,以期为相关部门提供监管政策的制定依据,并为企业实施数字化转型的具体操作提供数据经验参考和方法论指导。

本文可能的贡献和创新在于:第一,以用友NCC(Yonyou NC Cloud)平台为主体框架,涵盖市场业务层、企业运营层、现场管理层、作业控制层4个层面的多个领域,通过建设财务管理平台、数据管理平台、设计电子化采购平台及生产流程的数字化改造,构建数字孪生的智慧产业,来提升企业核心竞争力,包括企业财务管理能力、研发能力、生产能力、科技创新能力;第二,从战略地图理论视角出发,根据数字化转型战略确定平台建设、实现业财融合和提升核心竞争力的目标,制定数字化转型的建设方案;第三,按照智能制造“信息化、集约化、智能化”整体推进思路,完善顶层设计,优化推进路径,从“点—线—面—体”分步实施。一是“点”,单个工序使用自动化设备,引入CAD、CAM、GSD、EMBP(异常管理)、品控质检等独立软件;二是“线”,模块形成自动化单元,对单个自动化设备进行数据采集;三是“面”,软硬件结合,导入MES(Manufacturing Execution System,制造执行系统),从裁剪到线内外(包括自动化单元、吊挂线)再到包装各个环节信息集成贯通,形成自动化生产线;四是“体”,即仓储、营销、研发发运及MBS、ERP、物联网等全链条一体化推进。

1概念、理论和文献

1.1主要概念

学术界对数字化转型的概念有不同的理解。2012年,国际商业机器公司(IBM)提出了数字化转型的概念,强调通过数字技术重塑客户价值和增强企业交互与协作能力。李晓华[5]指出制造业数字化是数字技术深度应用于制造业,引发制造企业、产业链、价值链、供应链、产品等深刻变革,提升效率、经济效益和发展质量的过程。陈琳和张玺文[6]提出,数字经济赋能制造业,借助大数据分析、云计算等把海量数据融合为具备经济价值的生产要素,以更高效的生产方式合理配置资源,提高其他生产要素的边际产出。郭慧婷等[7]用文本分析的方法来衡量数字化转型对新质生产力的影响。钟晓龙[8]认为数字化转型是指利用数字技术对传统业务、流程和模式进行重构和升级,以提高效率、创造价值、推动变革与发展。Westerman和Bonnet[9]、Kleinschmidt和Peters[10]认为数字化转型是利用数字技术从根本上提高企业的绩效或影响范围,如搭建数字平台,发挥数据要素赋能和倍增效应,优化企业的价值体系,创新和重构业务模式,以提高效率,降低成本并创造新的商业价值。Majchrzak等[11]发现这种转型不仅关乎技术应用,更是战略管理层面的迭代,涉及业务模式、组织形态、运营方式及文化价值的全面调整,旨在构建以数字化为核心的新业务生态系统。Plekhanov等[12]指出数字化企业以新理念、新模式和新技术颠覆现状,从企业整体模式重构出发,改变效率,构建基于先进技术架构的运行体系。制造业企业数字化转型旨在建成数字化企业,其推动产业升级、催生新商业模式,促进跨行业融合形成创新效应,助力构建数字化生态系统。

本文认为,数字化转型是借助新兴数字技术,实现技术驱动和业务深度交融。它不仅聚焦于技术层面的创新突破,更注重业务模式与管理模式的全方位革新,最终助力企业为客户创造更具价值的产品与服务体验。

1.2理论基础

1.2.1战略地图理论

战略地图理论,由卡普兰和诺顿于2001年提出,旨在将平衡计分卡的概念进一步发展为一种战略管理工具。战略地图通过连接组织的战略目标,明确因果关系,以展示如何通过各种因素创造价值。Pietrzak和Domagala[13]认为企业通过运用组织资本、信息资本和人力资本等无形的资本,来最大化企业的战略优势和效率,进而把公司的特色和价值传递到市场,最终实现股东的财务目标追求。战略地图的4个层面强调了企业的财务目标、市场价值主张、关键任务指标以及实现目标所需的人才、技能、信息和企业文化之间的相互关系。张悦玫和栾庆伟[14]指出战略地图的作用——实施战略的关键在于让组织人员清晰了解战略内容,明确战略目标后,制定与目标实现直接相关的具体行动方案,并依据方案的优先顺序分配资源,以此高效利用企业有限资源,实现战略成果最大化。陈冬梅等[15]将战略地图理论运用到商业模式和生态系统的研究。本文将制造地图作为际华三五一五实施数字化转型的一种战略管理工具,通过SWOT分析制定战略,根据战略确定际华三五一五数字化转型目标,为了完成目标,际华三五一五制定了数字化转型建设的总体方案和具体方案。

1.2.2组织惯性理论

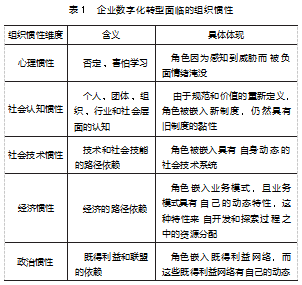

Hannan和Freeman[16]最早提出组织惯性理论,认为结构惯性来源于可复制性和稳定的组织结构,制度化、标准化和惯例化是其基本构成要素。组织惯性理论的发展经历了多个阶段,从最初的组织生态学派研究,到后来理性适应学派和混合学派的加入,形成了更为全面的理论框架。Gibert[17]从资源基础观出发,认为组织惯性分为两大类:一类是基于资源刚性的惯性;另一类是基于惯例行为的刚性。近年来,随着数字经济的发展,组织惯性理论也与动态能力理论等现代管理理论相结合,探讨了组织惯性在数字化转型中的作用。现有研究普遍认同企业组织惯性的产生根源于认知和行为两个维度。Stainback等[18]指出认知上的偏差和偏好构成了组织惯性的认知基础。根据吕一博等[19]的研究,企业组织惯性表现在决策、资源、执行和网络5个层面,并沿着路径顺次显现。在变革力量的冲击下,管理者的思维及其管理运作方式很可能产生组织惯性。根据Besson和Rowe[20]提出的组织惯性框架,组织惯性通常可分为心理惯性、社会认知惯性、社会技术惯性、经济惯性和政治惯性5种,见表1。本文认为,企业惯性的表现形式往往受传统思维和组织结构的束缚,而现有的认知和行为难以适应快速变化的技术和市场环境。

1.2.3动态能力理论

该理论最早由提斯、皮萨诺和舒恩于1997年在其论文《动态能力和战略管理》中提出,是对传统企业资源基础观(Resource-Based View,RBV)的进一步拓展。动态能力理论则重点关注企业如何更新和重新配置这些资源和能力,即通过感知、抓住和重新配置资源的能力,以应对市场和技术的快速变化[21]。Teece[22]提出动态能力理论主要包括感知能力、学习能力、整合能力和重构能力,能够帮助企业适应环境变化,获得持续竞争的优势。焦豪等[23]开发出测量动态能力理论包括环境洞察能力、变革更新能力、技术柔性能力和组织柔性能力4个方面。Ambrosini和Bow-man[24]认为动态能力研究的目的是理解企业如何通过响应和创造环境变化来维持竞争优势。Pavlou和El Sawy[25]提出感知环境、学习、协调和整合是动态能力的关键维度,并构建了一个结构模型来测量这些能力。Valdez等[26]把动态能力定义为企业的组织能力,能够将现有资源转化为更高层次的能力,从而实现资源的重新配置、感知市场机会、抓住机会并进行创新。卢迪和卫晨[27]认为动态能力理论在解释智能制造业数字化转型过程起到关键作用,尤其是在感知、捕捉和协调能力上。具体来说,感知能力使企业能够发现和解释来自内外部的刺激,捕捉能力涉及学习开发新能力并整合资源,而协调能力则帮助企业在合适的路径上进行数字化转型[28-30]。本文认为,动态能力理论是通过感知、捕捉和协调能力,适应环境变化来维持企业竞争优势。

1.3文献综述

1.3.1数字化转型的演进

数字化转型起源于20世纪80年代的个人电脑和互联网普及。美国学者塔帕斯科特于1995年正式提出数字经济概念,认为信息技术的数字革命使数字经济成为基于人类智力联网的新经济。IBM在2012年提出并强调了应用数字技术重塑客户价值主张和增强客户交互与协作。自2017年以来,我国政府连续将“数字经济”写入政府工作报告中,并在“十四五”规划纲要中明确将数字化转型作为变革生产、生活和治理方式的关键路径,将数字化转型上升到国家政策的顶层设计层面[31]。2021年,国*院国资委正式发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,积极引导国有企业在数字经济时代准确识变、科学应变、主动求变,加快改造提升传统动能、培育发展新动能。当前,企业数字化转型已成为推动中国企业高质量发展的重要策略,教育、金融、体育等领域积极响应《“十四五”数字经济发展规划》号召,构建数字化转型战略。尽管转型取得一定成效,但相关研究仍显分散,鲜见从系统层面研究企业数字化转型的文献[32],数字化转型还需要进一步系统化研究实践。通过数字技术驱动产业变革,转型有助于提高制造业企业的创新效率,实现经济、环境和社会可持续发展绩效[33-35]。

1.3.2数字化转型的影响因素

已有围绕企业数字化转型影响因素的研究中,有些成果聚焦区块链技术应用、数据驱动的动态能力等企业内部因素,更多学者关注政府补助、减税激励、基础设施建设等外部因素[36]。从外部环境,国家政策高度重视数字化转型,《数字中国建设整体布局规划》和《“十四五”数字经济发展规划》提出要加快数字化发展,打造数字化经济新优势[37];从内部管理需求,财务部门通过自动化和智能化的转型,降低运营成本、优化资源配置、提高工作效率。大数据、云计算、人工智能等技术在财务领域的应用,为企业决策提供智能化支持,促使企业不断加快数字化转型的步伐,以适应数字化时代的发展需求。林斌[38]运用扎根理论对案例企业进行分析后发现,战略转型是企业整体数字化转型和财务数字化战略的首要动因。Nadkarni和Prügl[39]认为变革速度与上市时间、技术能力与集成、市场环境和竞争规则、分布式价值创造与获取等是驱动企业数字化转型的技术因素,变革领导力、管理及组织能力、公司文化与工作环境是驱动企业数字化转型的行为因素。Plekhanov等[40]进一步将企业数字化转型的驱动因素归纳为3类:将供应链管理、数字生态系统及动态竞争等归类为外部环境因素;将组织进程、数字服务与数字平台归类为介于企业外部和内部的边界因素;将公司模式、管理结构与组织文化归类为企业内部因素。

1.3.3数字化转型实施路径

数字化转型的战略背景下,学者提出了多条转型路径。从生产运营方面,黄群慧等[41]运用互联网综合发展指数度量数字化程度,互联网等数字技术通过降低交易成本,减少资源错配,提高企业的生产效率。吴非等[42]通过Python进行文本分析发现,数字技术能够节能减排,促进企业创新。Dewan等[43]在数字化转型过程中运用产品定制技术和标准产品策略行为,扩大生产经济范围。Omol[44]通过在工业设备中嵌入传感器和连接技术,实现数据收集、预测性维护和运营优化,推动制造业运营模式发展。从管理模式方面,戚聿东和肖旭[45]强调数字经济时代,组织结构应趋于网络化、扁平化,生产模式趋于模块化、柔性化。李春利等[46]将分工理论引入数字平台组织管理,通过数字技术进行企业数字化分工,促进企业管理模式和平台向数字平台生态系统融合。在数字化业务上,通过需求侧管理、搭建数字化管理系统、开展定制业务、推进数字化与平台化定制筑牢前端支付基础;以更新产品服务、整合渠道平台、构建新商业模式助力客户降本;靠组织与行业整合、精细化管理开拓商业新优势[47]。肖静华等[48]以加速度与协同度为划分标准,提出“跨越式转型路线”—企业借助数字技术对原有技术、劳动、管理等形成部分替代,缩短从信息化到数字化转型的路径;“强基式转型路径”—企业利用数字技术倒逼标准化、流程化、系统化等工业化基础水平和管理能力的提高,以更好形成与数字技术应用的互补,实现从信息化到数字化转型的路径。杨仁发和杨梅君[49]提出数字化转型通过供应链集中度降低效应、融资约束缓解效应、企业任性增强效应作用于持续性创新投入,通过创新要素协同效应和知识协同效应作用于持续性创新产出。此外,马捷等[50]重视数据价值在工业制造业等各领域的作用机制,将数据视为生产要素,驱动创新行为。袁蓉丽等[51]强调以企业资源计划(Enterprise Resource Planning,ERP)为代表的业务流程数字化要转向以机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA)为代表的管理流程数字化,从基于经验的“软时代”迈向基于算法的“硬时代”。

2际华三五一五数字化转型过程

2.1际华三五一五基本情况

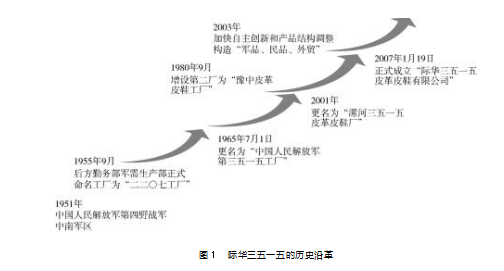

际华三五一五始建于1951年,1953年正式定名为207工厂,1965年改称为中国人民*放军第三五一五工厂,2001年军转民归属新兴际华集团管理,2007年改制为际华三五一五皮革皮鞋有限公司,其发展历程见图1,现为国*院国资委监管的世界500强大型中央企业—新兴际华集团旗下际华集团股份有限公司的全资子公司。公司类型为有限责任公司,属于轻工行业。历经70多年的岁月,公司不断发展壮大,目前拥有总资产10.95亿元,资产负债率33.82%,员工831人,科研人员183人。公司主要经营业务包括特种功能鞋靴的研发、生产和销售,年产各类鞋靴产品400万双,在军队、武警、航空、城市执法等市场领域有着举足轻重的市场地位。公司在军品市场的占有率在18%以上,是军队和武警部队核心供应商,位居同行业前列;产品在航空、城市执法市场的占有率在75%以上,是航空、城市执法、应急管理等行配市场的第一品牌。际华三五一五以“能力提升建设年”为契机,大力实施创新驱动,培育新质生产力,践行“保军、应急、为民”三大使命。

为准确把握数字经济发展和新型工业化新形势、新要求,际华三五一五结合公司主责主业及冲刺计划要求,全速推进数字建设、科技创新,进一步推进数字化智能化转型升级,助推际华三五一五稳步前行、高质量发展。数字经济的发展围绕数字技术的创新、新模式新业态的创造不断演进,际华三五一五企业数字化转型的核心价值体现在内部优化和外部协同创新。第一,数字化构建生态链接,皮革皮鞋企业以数字化特征为连接,形成一个稳定共赢的协同生态,构建产业融合发展体系,提升数字化体验,打造共赢数字生态圈;第二,数字化提升工作效能,重塑组织架构,加速业务创新,实现数据化、标准化运营,整合外部数据服务,助力精细化管理,快速响应市场需求;第三,数字化重塑数据价值,通过数据驱动转型,挖掘应用,精准剖析且柔性响应多样化需求,发挥数据创新驱动潜能,培育新型能力,开辟价值增长空间。同时,际华三五一五认真落实数字经济发展的部署要求,肩负起数字化转型的大任,努力成为“做强做优做大”的践行者和先行军。

根据战略地图理论,际华三五一五制定实施数字化转型战略,确定数字化转型平台建设、业财融合和提升核心竞争力的目标,来规划数字化转型建设的总体方案和具体方案。

2.2制定实施数字化转型战略

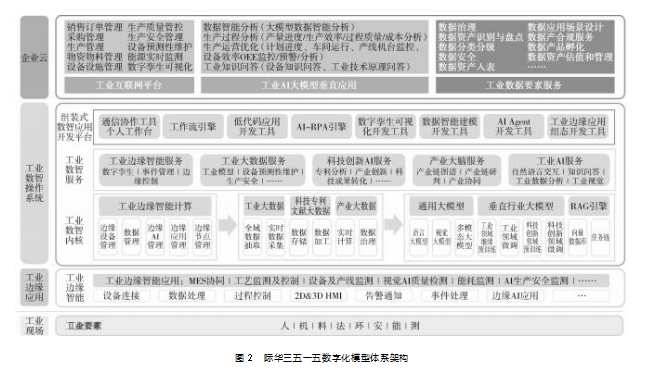

根据数字化转型战略,际华三五一五引入生产信息化系统,该系统实现了生产过程的实时监控和数据采集,能够对生产进度、设备运行状态等进行精准管理,提高了生产效率和产品质量的稳定性。通过该系统,生产计划的制定更加科学合理,能够根据市场需求快速调整生产安排。见图2。

从图2可以看出,该系统涵盖企业云、工业数智操作系统、工业边缘应用及工业要素的组织结构图,涉及数据智能分析、生产过程分析、生产运营优化、数据安全、设备设施管理、数子孪生可视化等多个方面。

企业云包括工业互联网平台、工业AI大模型垂直应用、工业数据要素服务。其中工业互联网平台功能丰富多样。展现层提供智控中心大屏、电脑、手机、PAD等多种终端,方便用户随时随地访问和监控。智慧应用层涵盖已建应用如智能下载、MES、WMS(立库)、能耗管理、数据可视化等,还有ERP(NCC)系统,通过数据中台实现数据要素整合、资产入表、人工智能及AI垂直应用大模型等功能,包括设备全生命周期管理、生产运营全流程协同、数据引(生产运营指标分析)、细分行业工业互联网平台、数字孪生等。能力中台的工业互联网能力平台提供核心能力支撑。IssS层具备5G/工业专网及基础硬件实施(服务器、存储、网络、虚拟化)。边缘层有智能工业控制器、网关、一体机(协议解析、AI边缘计算、云边协同)。过程控制层涉及刷胶、粘合、烘干等多种生产环节。工厂设备包含生产设备PLC、AGV、机械臂、传感器等,整个平台构建了完善的工业互联网体系,助力企业实现数字化、智能化转型与高效运营。见图3。

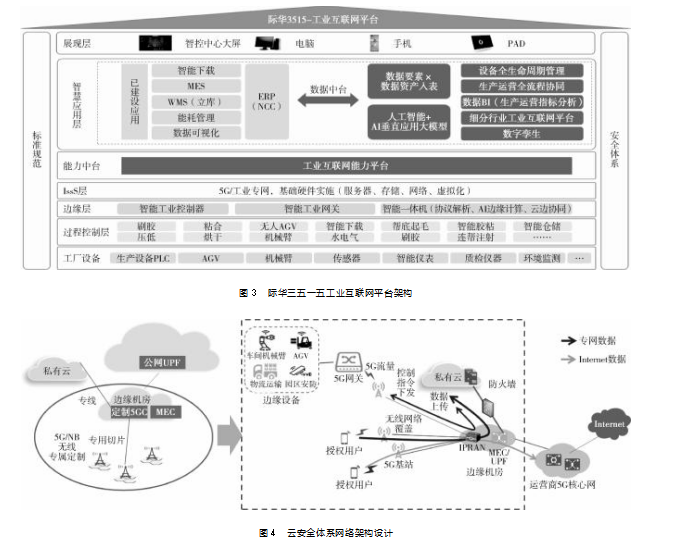

从图3可以看出,该平台分为标准体系、能力平台(含Isid层与边缘层)3个部分,运用AI、大数据分析等技术,展现智慧应用层、数据中台、生产运营协同等,形成全面系统的工业互联网架构。此外,运用云安全网络体系架构,以5G SA核心网为核心,与公网UPF和Internet数据相连接,形成广泛的网络连接,见图4。

从图4可以看出,通过私有云和5G网关实现专网数据传输,确保数据安全;应用场景包括车间机械臂、AGV等自动化设备连接,以及物流、安防等;5G/NB提供专用切片满足特定需求,MEC、IPRAN等技术增强网络功能。

2.3确定数字化转型目标

根据数字化转型战略确定了“145”的数字化转型目标,即1个平台、4个融合和5种能力。1个平台—NCC财务管理平台;4个融合—“业务+财务”融合、“管理+业务”融合、“产品+服务”融合、“产业+生态”融合;5种能力—穿透能力、财务管理能力、研发能力、生产能力、科技创新能力。

际华三五一五进行数字化转型升级的根本目的就是通过新型能力建设,全面提高核心竞争力,支撑公司高质量发展,形成新质生产力。一方面,通过数字化转型形成数字化应用体系,建设NCC为核心的财务管理平台实现业财融合的效果,设计电子化采购平台、建设数据管理平台以及生产流程数字化改造,打造差异化、场景化、智能化的数字产品和服务,快速响应市场需求变化,更好地满足用户动态化、个性化需求,提高核心竞争力,开辟新的价值增长空间。另一方面,通过数字化转型打造数字化创新服务,为服务国家新经济建设做出应有贡献。以数字化方式建立皮革皮鞋行业生态纽带,推动皮革皮鞋行业数字化转型,为行业发展贡献科技力量。助力促进实体经济的数字化转型,增强其市场竞争力;助力建设高标准市场体系,促进要素资源高效配置。

3数字化转型建设方案

3.1总体方案

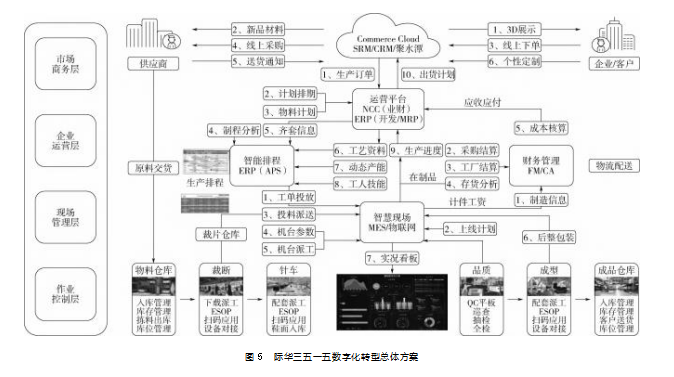

际华三五一五根据数字化转型的目标,确定“1个核心4个层面N个应用”的总体方案,见图5。

从图5可以看出,际华三五一五的数字化转型方案以NCC为主体框架,涵盖市场商务层、企业运营层、现场管理层、作业控制层4个层面的多个领域,各专业领域充分选用行业专业数字平台作为辅助,承载相应业务,补足通用平台短板,实现自开发至销售全链条数字化运营。

1.市场商务层

市场商务层是为供应商与企业、客户进行交易而建设。以NCC为主体框架,对接Commerce Cloud SRM(商业云供应商关系管理系统)系统,加强与供应商业务链接;对接CRM(Customer Relationship Management,客户关系管理)系统,加强客户管理,拓展销售通路;对接聚水潭电商平台,扩展电商业务。由此,加速“产、供、销”的协同优化。

2.企业运营层

企业运营层是以NCC为主体结算平台,对接制鞋行业ERP。通过制鞋行业ERP的开发管理模块,实现开发过程鞋款结构、材料、工艺、测试、厂商与成本数据全面系统化管理,并与量产阶段在系统层实现无缝衔接;通过制鞋行业ERP的APS与MRP(物控)模块,实现精益生产的后拉式主排程与物控应用(量产物料清单、采购、仓库与物料齐套管理)。

3.现场管理层

现场管理层是以制鞋行业平台MES模块为主体,实现生产过程数字化转型,包括材料仓库条码化库位化管理、订单材料齐套管理、生产计划与派工和领料管理、生产现场ESOP(Electronic Standard Operating Procedure,电子作业指导书)应用、生产报工数采与智能设备对接、质量管理数字化应用、考勤计算与件资计算自动化、物联网关应用(各类支持物联网关协议的设备与传感器数据对接)、数据归集汇总,并通过BI(Business Intelligence,商业智能)看板为企业提供管理决策支持。

4.作业控制层

作业控制层以物料仓库、裁断、针车、品质、成型、成品仓库等为载体,将物料仓库中的入库管理、库存管理、拣料出库、库位管理,下裁派工ESOP扫码应用设备对接、配套派工ESOP扫码应用鞋面入库、QC(Quality Control,品质控制)平板巡查抽检全检、配套派工ESOP扫码应用设备对接、生产设备的能耗管理、设备的动环管理,以及成品仓库中的入库管理、库存管理、客户送货、库位管理等进行了业务控制层的数据采集及信息上传,通过物联网的形式用系统平台的形式展现出来,打通了企业数字化转型的实时数据,通过可视化,将数据直管的展示出来,为企业决策管理层提供决策数据支持。

3.2具体方案

根据“1个NCC核心4个层面N个应用”的总体方案,从市场商务层、企业运营层、现场管理层、作业控制层4个层面,制定了一些具体方案,包括:建设NCC财务管理平台、设计电子化采购平台、数据管理平台及生产流程数字化改造、构建数字孪生的智慧产业。

3.2.1构建NCC财务管理平台

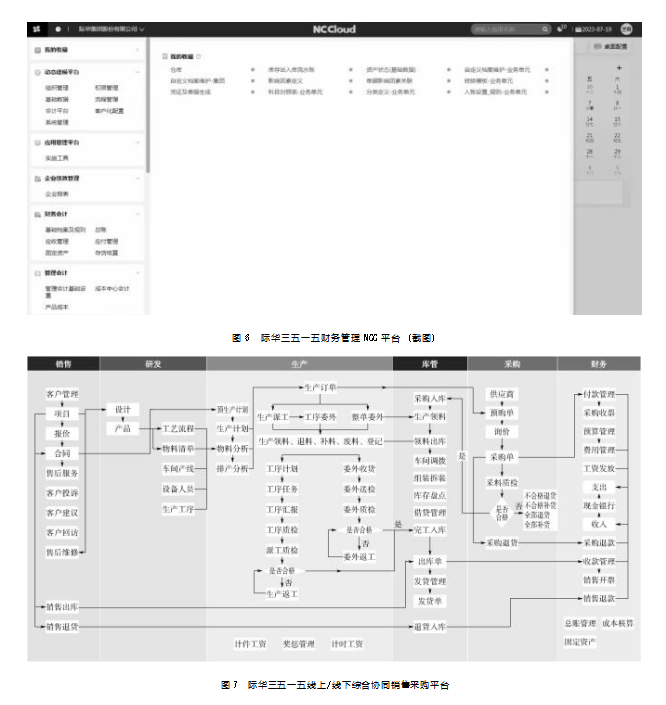

为提升财务管理效率与准确性,加强管控与合规,促进财务与业务融合,支持战略决策,构建NCC财务管理平台,助力企业数字化转型与可持续发展,见图6。

从图6可以看出,际华三五一五使用的集团NCC能够实现财务数据的集中管理和分析,通过集成先进的信息化技术,实现对财务信息的实时检测和分析,帮助企业管理层及时发现问题并采取措施。该平台具备强大的数据分析和报告功能,能够实时生成多样化的财务报表和经营分析报告,为管理层提供准确、及时的财务信息,便于做出科学的决策。同时,通过与业务系统的集成,实现业财融合,能够对业务活动进行财务风险预警和成本控制。平台采用了先进的加密技术和访问控制机制,确保了数据的安全性和可靠性。此外,通过智能风险预警系统,平台能够自动排查异常,进一步提升了财务管理的精准性和有效性。可见NCC财务管理平台帮助企业实现了成本精细化管理、预算执行率提升及资金周转率的提高。

3.2.2设计电子化采购平台

际华三五一五建设际华商城,旨在承接央企工装的线上销售,提升用户体验并加大线上推广力度。此外,际华三五一五构建“O2O空间”平台,采用“互联网+”模式,实现产品和服务的整体上线,线上借助京东、天猫、抖音等销售平台,以及国际销售阿里巴巴,与线下销售终端拓展相结合,全方位提升消费者体验,实现线上线下一体化销售,见图7。

从图7可以看出,际华三五一五电子化采购平台展示了企业从销售、研发、生产到库管、采购、财务的全流程业务功能,涵盖客户管理、项目报价、合同签订、产品设计、工艺流程、物料分析、生产计划、订单处理、领料出库、委外加工、质量检验、完工入库、采购入库、付款管理、收款开票、成本核算等各环节,拥有全流程的信息化管理系统,体现了企业业务运作的系统性与连贯性。

3.2.3建设数据管理平台

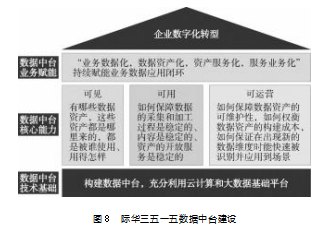

构建数据管理平台,整合了企业内部各个系统的数据资源,实现了数据的统一存储、管理和分析。传统的开发模式从找数据、对接数据到编码开发等过程,开发周期较长,而数据平台提供可视化的API开发接口、组件服务库,能够快速响应业务需求的开发。数据管理平台将围绕数据治理和建立大数据应用支撑体系,逐步建立形成基础稳固、多维灵活的数据智能服务,形成“一基础三能力四赋能”的应用闭环,见图8。

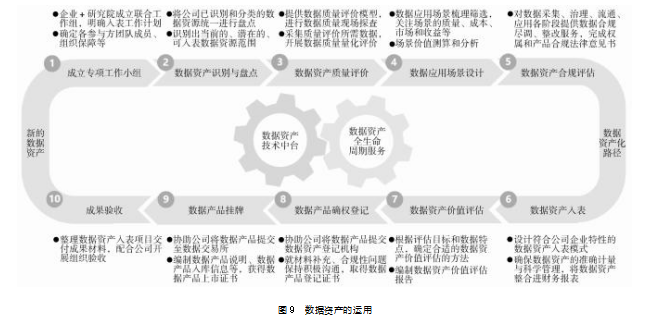

从图8可以看出,际华三五一五数字化转型过程数据中台的建设情况。利用云计算和大数据基础来构建数据基础平台,形成数据仓库,统一数据、数据共享、服务组件来提高业务产品研发的效率。通过“可见”“可用”“可运营”对数据进行管理,分析数据资产来源与用途,保障数据采集和加工过程、内容及资产的开放服务是稳定的,确保数据资产可维护、权衡数据的构建成本、保证再出现新的数据维度,有效且快速被应用到场景中。为确保数据在整个企业中的一致性和实时更新,减少信息孤岛和数据冗余,使生产计划与执行紧密相连,提高产线响应速度和灵活性,让生产过程中质量数据的实时监控和分析,提高产品质量和减少废品率,行成准确的库存信息,优化库存水平,减少过剩库存和缺货情况,改善供应链的透明度,使得供应商、生产和分销之间的协调更加紧密,更准确的成本核算,帮助企业识别成本节约的机会,需要对数据资产运用的路径进行优化,见图9。

从图9可以看出,数据资产运用的整个路径。先成立专项工作小组明确计划,对数据资产识别与盘点,建立数据质量评价模型进行量化评价,分配到不同的应用场景,并对数据资产的合规性评估,填入财务报表并评估价值,将数据产品登记、挂牌,最后验收成果。数据资产化是对数据资产进行管理和应用的一整套机制,针对数据采集、数据管理、数据安全、数据应用等制定制度与操作规程,推进数据资源的整合、应用服务和共享,确保数据安全,提高数据质量和数据应用效率,充分发挥数据资产的作用。深度挖掘数据价值,面向数据分析场景构建数据模型,形成“业务数据化、数据资产化、资产服务化、服务业务化”持续赋能业务数据的应用闭环,支撑业务决策和产品智能,推动际华三五一五数字化转型。

3.2.4生产流程数字化改造

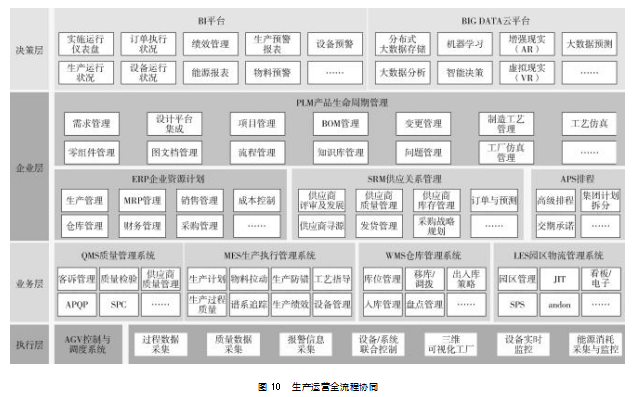

为了实现生产全流程协同,际华三五一五进行生产流程数字化改造,见图10。

从图10可以看出,际华三五一五从“决策层—企业层—业务层—执行层”4个层面出发,以BI和BIG DATA云平台,建立了NCC+MES+WMS+QMS+LES集成的数字化平台综合应用方案,满足了从生产计划下达、物料配送、生产执行、质量检测到仓储物流的体系的数字化管理需要。引入先进的智能生产设备,如DESMA amir智能生产线、PU注射成型机等,实现了机器换人,提高了生产自动化水平;利用MES系统对生产过程进行全程管控,从生产计划下达、物料配送、生产执行到质量检测,每个环节都实现了数字化管理,有效提升了生产效率和产品质量。“机器换人”方面,引进德国DESMA自动化连帮注射生产线,可生产PU+PU、PU+RB、PU+RB+TPU结构的鞋靴,引领传统产业的结构升级,提升了企业市场竞争力,为创建世界一流企业打下基础。智能胶粘生产线从研究胶粘皮鞋制底生产工艺的实际出发,帮底起毛、刷胶等工序采用了机械臂替代人工操作。大底轨迹信息可以通过软件自动计算传输反馈鞋面机械臂,从而实现大底形状与帮面起毛、刷胶的精准对应。同时,全生产线密封设计,生产中产生的废气、颗粒物等集中至废气处理装置进行无害化处理并达标排放,实现全程自动化、绿色化生产,引领制鞋行业的产业变革。智能化生产线的投产应用,充分体现了生产自动化的水平在不断提升。

3.2.5构建数字孪生的智慧产业

运用数字孪生技术,构建了生产车间和产品的虚拟模型。该技术以GIS引擎、3D场景可视化、三维建模、实时云渲染技术为支撑,构建企业多维度数字孪生模型及可视化,促进数字化战略升级。通过不断升级信息化系统,从最初的局部信息化应用逐步向全链数字化迈进,实现了从原材料采购、生产制造、产品销售到售后服务的全流程数字化管理,且打通了各个环节之间的数据壁垒,实现了信息的实时共享和业务的协同运作,见图11。

从图11可以看出,际华三五一五数字孪生的5个阶段:数化(在软件中建立物理世界的结构元素和时空关系)、互动(数字与物理对象实时互传信息和数据)、先知(基于完整信息和明确机理预测未来)、先觉(基于不完整信息和不明确机理推测未来)、共智(多个数字孪生体之间共享智慧,共同进化)。3个数字孪生的应用场景分别是工厂孪生、产线孪生和设备孪生,每个场景都有详细的虚拟画面和相关数据信息,整体体现了物理空间实时数据映射与空间仿真预测优化的概念。通过实时采集生产现场的数据,在虚拟模型中进行模拟和优化,提前发现生产过程中可能出现的问题,并制定相应的解决方案。这不仅提高了生产效率,还降低了生产成本和风险。以下是对3个数字孪生场景数字化转型的融合路径分析。

(1)“管理+业务”数字化。线上线下融合搭建数字孪生的际华三五一五生产线,通过BIM、人工智能、大数据、区块链等技术提升公司智能运营能力,实现业务全域全场景端到端的数字化整体联通。管理+业务数字化,打通企业价值链的各个环节,通过在线化、流程化、移动化、自动化、智能化几个阶段,逐步实现公司全域全场景、线上线下的融合,构筑数字孪生的际华三五一五生产线。在数据治理与运用上,从企业经营涉及的“人、财、物”出发,将资本、资产、客户、供应商、组织作为数字化升级的五大要素,在投资、建造、销售及运营各阶段,打通资产资本相互转化的环节,沉淀数据资产,将一线的数据收归到管理层与决策层使用,提升公司的洞察能力,确保快速根据市场变化进行决策调整。同时,构建“指标+算法+科技创新”一体的数智决策体系,辅助管理者进行高效、领先的企业管控和决策。

(2)“产品+服务”数字化。聚焦际华三五一五皮革皮鞋产品和服务的升级,让数字化空间服务未来社区,聚焦人本化、生态化、数字化三维价值,体系化统筹推进智慧化建设,实现多场景衔接。打造自由品牌,走进国际市场。公司的“商务健步”系列产品成功进入韩国高端零售市场,与国际知名品牌等同台销售,这为公司“艾思莱萨”品牌走向高端,打造中国商务健步第一品牌开了好头,也为公司致力于打造世界一流的鞋靴企业,用数字化、智能化引领行业、引领世界发展奠定了基础。

(3)“产业+生态”数字化。承接数字经济政策,推动数字产业化,通过搭建开放式服务和行业平台,构建智慧生态圈,促进数字经济发展。以数据资产为核心,由内向外搭建行业平台,打通产业及客户的关系链路,提升产业链条标准度、精细度、专业度,“锁定”产业链条,构建产业链生态,实现资源共享与信息互通。

在推进数字化转型的过程中,际华三五一五注重产业协同发展,加强与供应商、合作伙伴的合作,构建了完善的产业链生态。同时,加大科技研发投入,成立了皮革皮鞋研究院,开展数字化研发,提升产品的科技含量和附加值。完成了数字化指挥中心建设,通过指挥中心的投入使用,让际华三五一五数智化转型更上一个台阶。此外,积极践行绿色发展理念,推动生态友好型生产,实现产业、科技和生态的协同共进。

4数字化转型实施方法

4.1软件工程学

软件工程学的起源可追溯到20世纪60年代中期,特别是在1968年北大西洋公约组织(North AtlanticTreaty Organization,NATO)的会议上,正式提出“软件工程”这一概念。并讨论和制定摆脱成本和进度的严重低估、质量问题、维护问题等“软件危机”的对策。软件工程学涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。它的核心内容包括软件开发方法、工具和管理,涵盖从需求分析、设计、编码、测试到维护的整个软件生命周期。具体来说,软件工程学不仅关注技术层面,还涉及项目管理、成本控制、进度安排以及团队协作等多方面内容。企业数字化转型困难重重,其中未能充分运用软件工程学是一个关键问题。不少企业推进数字化时,因缺乏深入理解与应用,致使项目实施混乱。如启动时无系统需求分析便盲目开发,使数字化难满足业务需求,功能或冗余或缺失,且无法精准定位目标方向,造成资源浪费与时间延误。同时,由于缺乏规范指导,各阶段难以高效协同与把握质量,转型项目陷入困境,影响战略实施落地,阻碍企业发展。

4.2数字化转型实施方法

际华三五一五数字化转型是数字化转型的核心引擎和基础,整体实施遵循总体设计,统筹规划,分步实施的原则。企业数字化转型是一个系统工程,既涉及技术创新、技术应用层面,也涉及组织变革层面,包括制度保障、管理理念转变、机制调整和资金投入等。

(1)制度保障方面,制定公司“十四五”战略发展规划数字化发展子规划,用于指导推动公司数字化转型工作;制定了数字化项目管理办法、数据安全管理制度等一系列规章制度,明确了数字化转型过程中的职责分工、工作流程和考核标准,为数字化转型提供了制度保障。

(2)管理理念转变层面,优化企业组织架构,如成立了数字化转型领导小组,由企业高层领导担任组长,负责统筹协调数字化转型工作,减少管理层级,提高管理效率;加强项目管理,对每个数字化项目进行全程跟踪和监控,确保项目按时、按质完成。

(3)机制调整方面,创新激励机制,设数字化转型奖励基金,表彰突出团队和个人;建立培训机制,定期组织数字化技术培训;构建沟通协调机制,加强部门协作,及时解决转型问题,从而形成定期评审会商机制,统筹评估数字化转型工作进展,推动解决工作问题,提供管理决策支持。

(4)资金投入方面,对人才引进和数字化建设资金给予重点倾斜和专项支持,合理加大数字化科技投入,重视人才梯队的培养与发展。

5际华三五一五数字化转型建设成效

中央企业数字化价值在于以技术创新和服务促进企业业务创新、降低运营成本和提高生产效率,并持续为社会数字经济发展做出应有贡献。际华三五一五数字化转型工程一方面能够显著提高生产效率,大幅降低生产成本;另一方面能够助力拓展服务领域,纵向拓展服务深度,从而实现业态重塑、流程重造、角色重定、交易重构,促进实体经济的数字化转型。

5.1平台建设

通过数字化转型,际华三五一五搭建了多个功能强大的平台中心,如NCC财务管理平台、电子化采购平台、数据管理平台等。这些平台中心实现了企业各项业务的集中管理和协同运作,提高了企业的运营效率和管理水平。NCC财务管理平台支持自动化处理财务数据,减少了人工操作的时间和错误率,提高了工作效率。电子化采购平台通过全流程数字化管理,显著提高了采购效率,实现了业务操作的规范化和成本的降低,促进企业跨部门的高效协作。数据管理平台通过集成多个业务系统(如供应链、资产管理、项目管理等),实现了数据的实时共享和一致性提升,多维度的数据分析和智能决策支持功能帮助际华三五一五洞察市场趋势和业务表现,从而做出科学决策。同时,平台建设帮助企业识别和管理财务风险,确保企业的稳健运营。

5.2实现4种融合

4种融合包括“业务+财务”融合、“管理+业务”融合、“产品+服务”融合和“产业+生态”融合。其中,业财一体化融合取得了显著成效。以NCC财务管理平台为例,它将财务系统与业务系统深度融合,实现了财务数据与业务数据的实时共享和同步更新,使企业能够及时掌握经营状况,做出科学决策。财务部门能够实时获取业务数据,对业务活动进行全程跟踪和监控,实现了从业务前端到财务后端的无缝对接。通过对业务数据的分析,财务部门可以提前发现潜在的财务风险,并为业务部门提供决策支持。同时,业务部门也能够根据财务数据优化业务流程,降低成本,提高效益。此外,生产、销售、研发等部门之间也实现了信息共享和协同工作,实现“管理+业务”“产品+服务”和“产业+生态”融合,形成了高效的指挥融合体系。

5.3提升核心竞争力

5.3.1穿透能力

际华三五一五的穿透能力可以从多个角度进行分析,包括技术穿透能力、市场渗透能力,以及生产过程中的穿透检测能力。首先,技术穿透能力主要体现在材料检测和制造工艺方面,比如工业CT扫描技术因其高度精度和无损检测的特点,能够深入穿透材料层以揭示内部缺陷,不仅提高了产品质量,还推动制造业向智能化方向发展。通过引进先进的数字化科研设备和软件,如ShoeMaker鞋靴设计软件、CAD/CAM等,实现了从二维到三维的鞋靴设计转型,工艺更加标准化,管理更加透明化。其次,市场穿透能力主要是通过“3515”品牌、强人和艾思莱萨等品牌建设,来满足不同的市场需求。最后,在生产过程中,穿透检测技术应用于确保产品质量和安全,比如激光加工技术在增材制造(3D打印)、减材制造方面的运用,使生产计划与执行紧密相连,提高产线响应速度和灵活性,让生产过程中质量数据的实时监控和分析,提高产品质量和减少废品率。

5.3.2财务管理能力

财务管理能力评价标准是“一利五率”。2025年国*院国资委“一利五率”指标体系提出,总要求是“一增一稳四提升”,即利润总额稳定增长,资产负债率保持总体稳定,净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升,旨在引导中央企业更加注重投入产出效率和经营活动现金流,推动中央企业实现高质量发展,提升核心竞争力和价值创造力。

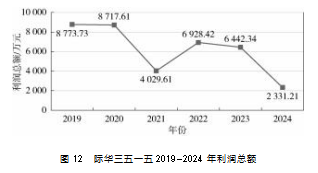

第一,利润总额。利润总额反映企业在一定会计期间的经营成果,是企业盈利能力的重要指标。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。其中,营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用+其他收益+投资收益(-投资损失)+净敞口套期收益(-净敞口套期损失)+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)-信用减值损失-资产减值损失-资产处置收益(-资产处置损失)。际华三五一五2019—2024年的利润总额变化见图12。

从图12可以看出,际华三五一五的利润总额总体稳定在2 330万元以上,表明盈利能力好。在2021年大幅下降是因为新冠疫情的暴发,企业生产停工、供应链中断、物流受阻、市场消费低迷等,对际华三五一五的经营业绩产生重大负面的影响;在2023—2024年持续下降,可能由于市场竞争加剧、成本上升,且企业处于数字化转型的关键时期,数字技术正在创新,这种情况只是暂时的,之后技术创新投入使用企业的经营情况会越来越好。

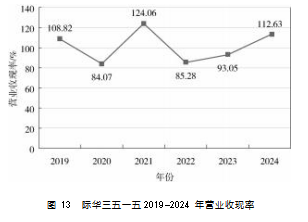

第二,营业收现率。指企业实际收到的现金占营业收入的比例,直观反映企业的销售回款情况。营业收现率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入×100%。见图13。

从图13可以看出,际华三五一五在2019—2014年的营业收现率,虽稍有波动但总体呈现稳定趋势。2021年上升,是由于市场需求有所回升,销售战略调整,清理应有账款;2020年和2022年下降是因为新冠疫情局部暴发,生产经营受到干扰,物流运输不畅,客户付款延迟,从而使营业收现率下降;2023—2024年明显回升,表明际华三五一五在数字化转型的过程中,NCC财务管理平台发挥出作用,对应收账款管理方面做出改进,加强了信用风险管理和催收工作,使得营业收现率稳步回升。

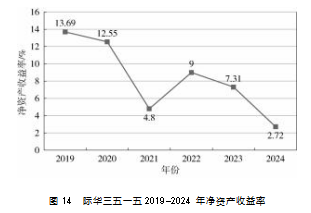

第三,净资产负债率。衡量企业运用自有资本的效率,体现股东权益的收益水平。净资产收益率=净利润/平均净资产×100%。其中,平均净资产=(年初净资产+年末净资产)/2,净利润=利润总额-所得税费用。见图14。

从图14可以看出,净资产收益率在2019—2024年呈现出持续下降的趋势,但在2022年有一定程度的回升。这种回升表明企业在数字化转型过程中调整了经营策略,比如优化产品结构、加强成本管理、调整销售渠道等,提升了企业的盈利能力和资产运营效率,使得净资产收益率回升。2023—2024年下降是因为应用数字技术需要购置设备比如机器人,财务费用增加,而新增的这些资产未能及时产生足够的收益,净利润减少,使净资产收益率下降。

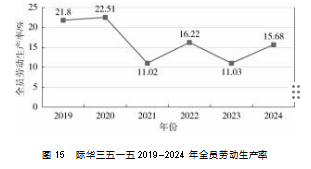

第四,全员劳动生产率。体现企业员工平均创造的价值,反映企业的生产效率和劳动投入产出水平。全员劳动生产率=增加值/从业人员平均数。见图15。

从图15可以看出,全员劳动生产率虽有波动,但稳定在11%以上。2020年际华三五一五引进新的生产技术,对生产流程进行优化,提高了生产效率,使得单位员工创造的价值增加,从而提升了全员劳动生产率。2024年,由于市场拓展,生产规模扩大;优化员工激励机制,加强团队合作,提高整体工作效率,使得劳动生产率有所提高。

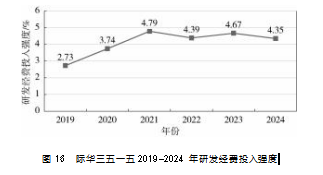

第五,研发经费投入强度。衡量企业在研发方面的投入强度,反映企业对创新的重视程度和可持续发展能力。研发经费投入强度=研发经费投入/营业收入×100%。见图16。

从图16可以看出,际华三五一五在2019—2024年持续不断地投入研发经费。2019—2021年,际华三五一五的“一把手”重视数字化转型战略,加大研发投入及资源分配力度。2023年,研发成果转化初见成效,研发战略持续推进。

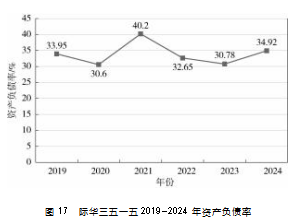

第六,资产负债率。反映企业的负债水平和偿债能力,是衡量企业财务风险的重要指标。资产负债率=负债总额/资产总额×100%。见图17。

从图17可以看出,2019—2024年际华三五一五资产负债率总体呈稳定趋势。这主要得益于企业在融资、经营、投资等方面的综合调控,如适时的债务偿还与股权融资、稳健的经营策略及对资产负债结构的动态优化等,使资产与负债规模及结构保持在相对平衡的状态。

5.3.3其他能力

1.研发能力

数字化研发平台的建立极大地提升了企业的研发能力。研发周期大幅缩短,产品从设计到投放市场的时间比以前减少30%左右,同时能够更好地满足客户的个性化需求。近年来,际华三五一五高度重视科技创新工作,逐年增加研发投入,特别是在功能性、防护性材料等方面加大投入力度,以加快形成新质生产力,增强发展新动能。截至2024年,际华三五一五共申请633件专利,已获得发明专利64件。借助际华集团打造的“1+4+N”研发体系(1个研究总院为核心,下设4个专业研究院,并通过N个研发中心形成内外双联动的科研能力体系),际华三五一五提升研发能力,形成“市场需求+产品研发+技术服务”联动的一体化研发模式以促成果转化。

2.生产能力

生产流程的数字化改造使企业的生产能力得到显著提升。智能生产设备的广泛应用和MES系统的有效运行,提高了生产自动化水平和生产效率。生产效率比转型前提高40%,产品次品率降低25%,生产计划的执行准确率达到95%以上,确保产品的按时交付。生产管理部不断加强对生产过程的管控,强化材料跟踪责任落实,对生产进度做到日跟踪、周通报,生产能力从日产200~500双提升到1 000双以上,低腰胶粘产品日产量达到2 000双,一次下机合格率95.31%,产量完成率100%,有力保障了客户需求,展示了企业的综合实力,打造科技成果“新高地”。

3.科技创新能力

在数字化转型过程中,际华三五一五积极引进和应用先进的数字化技术,如数字孪生、大数据分析等。同时,加大研发投入,取得了多项技术专利和行业标准制定成果。企业的科技创新能力得到了行业的广泛认可,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。2024年,公司将全面实现智能化下裁并接入MES系统,提高下裁标准化水平,减少用工数量和工装投入,降低职工的劳动强度;推广智能划线机、电脑花样裁缝机、无人叉车等设备在生产中的应用,提高关键设备的智能化、专业化水平,提高产品质量,提升企业市场竞争力。此外,公司坚持科技创新,通过建设智能下裁生产线、智能立体仓库、数智化指挥中心,着力研究基于物联系统的智能化制造系统的建设和实现方式,包括基于传感网的制造资源物物互感技术、制造执行过程多源信息的主动感知与增值技术、制造执行过程动态优化技术、生产过程质量信息传感监控和全程追溯技术等,加快企业智能化制造建设步伐,优化生产组织模式,打造创新创效“助推剂”,实现生产方式质的飞跃和产业升级。

6案例启示

数字化转型转型是技术复杂、耗资不菲的系统工程,需要综合治理[52]。际华三五一五结合自身发展战略和定位,紧扣市场趋势和需求,围绕核心目标,科学统筹协调,开展数字化建设,实现阶段性成果和突破,从而实现可持续的发展积累。在数字化浪潮席卷而来的当下,际华三五一五在数字化转型道路上砥砺前行,积累了丰富且颇具价值的经验。通过对际华三五一五数字化转型成功验的总结,可以从领导重视、资金、人才、规划、流程等方面得出相应启示。

1.领导重视

在数字化转型中,由于涉及组织调整等关键环节,领导重视程度至关重要。际华三五一五明确将数字化转型作为“一把手工程”,管理层在思想上深刻认识转型的必要性和紧迫性,以身作则,参与转型规划的制定与推进;亲自牵头成立专项小组,明确部门职责分工,协调利益,打破部门壁垒,确保组织调整高效有序;同时持续关注进度,及时解决问题,为数字化转型提供有力支持与引领,推动企业实现全面升级。

2.资金保证

资金支持是数字化转型的重要保障,际华三五一五通过设立NCC财务管理平台,加强对数字化转型项目的资金投入,并且在多个关键领域加大了投资力度,如“机器人”智能制造皮革皮鞋。另外,对数字化转型资金投入做出合理规划,将资金精准投入到数字化基础设施建设、先进技术引进、系统升级与维护等环节。际华三五一五无论是购置高性能的数字化是设备,还是研发或引进先进的数字化管理系统,亦或对员工进行数字化技能培训,都有充足的资金作为支撑,为数字化转型提供坚实的物质基础。

3.人才需求

际华三五一五在数字化转型过程中,打造了一支即懂业务又精通数字化技术的复合型人才队伍,如总会计师同时兼任CFO和CIO、传统CFO升级为智能财务官,提升数字化时代的引领性和适应性,成为推动数字化转型的核心动力,不断为企业创造新的价值和竞争优势。另外,际华三五一五高度重视内部人才的数字化培养与发展,通过开展多样化的培训课程、设立数字化学习平台、组织内部交流与分享活动等方式,全面提升员工的数字化素养和技能水平。高层人才通过前瞻性布局和资源整合引领战略方向,制定清晰愿景与目标,并以强有力的自上而下的领导力推动变革。中层以财务人员为例,优化组织管理结构,进行战略转化与任务分配,比如总账报表人员转型为战略财务人员、资金管理人员转型为司库管理人员、出纳人员转型为审核人员,有效缓解财务人员对数字化转型存在的心理惯性。基础层人才,直接感知工作问题与需求,通过提建议、参与创新项目推动数字化转型,能及时向上反馈问题。

4.转型规划

在数字化转型开始,际华三五一五便制定了清晰、全面且具有前瞻性的规划。该规划紧密结合企业的发展战略,明确了数字化转型目标以及转型总体方案和具体方案。在计算机安全上投入大量资源,际华三五一五构建多层防护体系并培训员工安全意识,还制定部门标准、引入先进数字化系统。但企业过度侧重技术,忽视组织管理。计算机安全事件应急响应时部门协调差,部门标准与技术结合实施存在数据和流程问题,内部组织架构未适配转型。因此,要进一步加强对组织管理,使得人与技术协同发展。

5.流程优化

际华三五一五在数字化转型的浪潮中,凭借数字化手段梳理并优化了生产流程,自原材料采购直至产品配送的各环节,均实现了精准把控,提升了生产效率,缩短生产周期并降低成本。巧妙地运用数字技术,实现流程的在线监管与监控,提高执行效率与质量,推动流程的标准化与自动化进程。同时,依据经营目标,对销售流程进行数字化改造,构建了一个高效且闭环的电子化采购平台管理体系,提升客户满意度与竞争力。流程如同企业的“血脉”,助力企业整合各类资源、协调各方行动,实现效益最大化。

7结语

数字化转型是系统工程,不能一蹴而就,我们要进行持续优化。当前,际华三五一五数字化转型工程建设是夯实基础、构建核心能力体系的重要举措。我们需要在建设工作中不断总结经验,逐渐形成数字化转型的最佳方法路径。随着数字化技术的不断发展,际华三五一五将继续深化数字化转型。通过持续的数字化转型,际华三五一五有望在全球皮革皮鞋行业中占据更领先的地位,实现可持续发展的战略目标。

未来,数字化技术应用要进一步深化。际华三五一五计划建智能数据中台对接设备系统汇报数据,用大数据管理企业,探索数字化技术在生产运营中的深度应用,如在生产环节利用数字化预警故障、借IoT技术实现柔性生产,推动企业高质量发展。另外,际华三五一五要进行产业协同升级。际华三五一五将强化与产业链上下游数字化协同,与供应商、销售渠道共建平台共享信息,借助大数据分析预测原材料需求、规划采购,还合作研发新材料,发挥链主引领作用。未来,要着力构建具备数字化构建能力、生态化连接能力、智能化数据能力、平台化扩展能力、一体化支撑能力、集约化管控能力的数字经济新型能力体系。数字化新型能力体系将深度融入公司方方面面,有力支撑和推动公司高质量发展,促进实体经济的数字化转型,为社会数字经济发展做出更多贡献。

参考文献

[1]张继德,刘洁,黄思良,等.数字化转型与企业绩效:综述和展望[J].财会通讯,2023(14):3-9,44.

[2]丁述磊,刘翠花,李建奇.数实融合的理论机制、模式选择与推进方略[J].改革,2024(1):51-68.

[3]马超.中国标准数字化转型:认知阐释、现实问题及发展路径[J].图书与情报,2023(4):50-63.

[4]张继德,张家轩,刘洁,等.企业数字化转型的现实困境、成因和应对研究[J].会计研究,2024(7):13-25.

[5]李晓华.制造业数字化转型与价值创造能力提升[J].改革,2022(11):24-36.

[6]陈林,张玺文.制造业数字化转型升级的机理研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),2023,45(3):99-110.

[7]郭慧婷,倪志惠,秋瑞.数字化转型速率对企业全要素生产率的影响研究:基于新质生产力的视角[J].科研管理,2024,45(12):49-58.

[8]钟晓龙.企业数字化转型的研究综述[J].金融经济,2024(8):58-66,100.

[9]WESTERMAN G,BONNET D.Revamping your business through digital transformation[J].MIT Sloan Manage Rev,2015,56(3):10-13.

[10]KLEINSCHMID S,PETERS C.Fostering business model exten-sions for ICT-enabled human-centered service systems[C]//Wirtschaftsinformatik Conference.Gallen:AIS Electronic Librar-y,St.Gallen,Switzerland,2017(1):897-911.

[11]MAJCHRZAK A,MARKUS M L,WAREHAM J.Designing for digital transformation[J].MIS Quarterly,2016,40(2):267-277.

[12]PLEKHANOV D,FRANKE H,NETLAND T H.Digital trans-formation:a review and research agenda[J].European Man-agement Journal,2023,41(6):821-844.

[13]PIETRZAK M,DOMAGAŁA J.A strategy map as a framework of a shared mental model for interactive control systems[J].Eco-nomics and Organization of Logistics,2022,7(2):67-96.

[14]张悦玫,栾庆伟.基于平衡计分卡的战略实施框架研究[J].中国软科学,2003(2):86-90.

[15]陈冬梅,王俐珍,陈安霓.数字化与战略管理理论:回顾,挑战与展望[J].管理世界,2020,36(5):220-236.

[16]HANNAN M T,FREEMAN J.Structural inertia and organiza-tional change[J].American Sociological Review,1984(4):149-164.

[17]GILBERT C G.Unbundling the structure of inertia:resource ver-sus routine rigidity[J].Academy of Management Journal,2005,48(5):741-763.

[18]STAINBACK K,TOMASKOVIC-DEVEY D,SKAGGS S.Or-ganizational approaches to inequality:inertia,relative power,and environments1[J].Sociology,2010,36(1):225-247.

[19]吕一博,韩少杰,苏敬勤.企业组织惯性的表现架构:来源、维度与显现路径[J].中国工业经济,2016(10):144-160.

[20]BESSON P,ROWE F.Strategizing information systems-enabled organizational transformation:a trans-disciplinary review and new directions[J].The Journal of Strategic Information Systems,2012,21(2):103-124.

[21]EISENHARDT K M,MARTIN J A.Dynamic capabilities:what are they?[J].Strategic Management Journal,2000,21(10-11):1105-1121.

[22]TEECE D J.Explicating dynamic capabilities:the nature and mi- crofoundations of(sustainable)enterprise performance[J].Strategic Management Journal,2007,28(13):1319-1350.

[23]焦豪,魏江,崔瑜.企业动态能力构建路径分析:基于创业导向和组织学习的视角[J].管理世界,2008(4):91-106.

[24]AMBROSINI V,BOWMAN C.What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?[J].International Journal of Management Reviews,2009,11(1):29-49.

[25]PAVLOU P A,EL SAWY O A.Understanding the elusive black box of dynamic capabilities[J].Decision Sciences,2011,42(1):239-273.

[26]VALDEZ L,RAMOS E,BORBOA E.The dynamic capabilities and the entrepreneurial orientation,source of innovation and profitability in the Mexican SME[J].Small Business Interna-tional Review,2019,3(1):49-66.

[27]卢迪,卫晨.智能制造业数字化转型动因及路径研究:基于动态能力理论的多案例分析[J].现代管理,2023,13 (11):1389-1397.

[28]毛素芳,余维新,牛兰兰.动态能力视角下传统制造企业数字化转型中机会开发过程研究[J].技术经济,2023,42(7):126-140.

[29]云乐鑫,徐海卿.动态能力视角下制造企业数字化转型路径研究:以潍柴集团为例[J].财会通讯,2023(20):153-160.

[30]曹勇,刘弈,东志纯,等.动态能力视角下组织惯性对制造企业数字化转型的影响研究[J].中国科技论坛,2022(10):85-94.

[31]孟庆时,余江,陈凤.深度数字化条件下的突破性创新机遇与挑战[J].科学学研究,2022,40(7):1294-1302.

[32]杨晶,李哲,康琪.数字化转型对国家创新体系的影响与对策研究[J].研究与发展管理,2020,32(6):26-38.

[33]於军,隋艮.数字化转型如何影响企业可持续绩效:来自fsQCA的发现[J].软科学,2024,38(5):13-21.

[34]徐辉,周孝华,周兵.数字化转型对制造业企业创新效率的门槛效应研究[J].管理学刊,2024,37(1):100-119.

[35]谢卫红,郑迪文,李忠顺,等.数字技术驱动的产业变革:研究综述与展望[J].科研管理,2024,45(5):11-21.

[36]师博,郭思琪.公平竞争审查、新质生产力与企业数字化转型[J].经济问题,2025(1):1-14.

[37]任保平,许瀚阳.健全促进实体经济和数字经济深度融合制度的战略选择[J].改革,2024(8):10-22.

[38]林斌,黄俊钦,何运常,等.管理会计数字化转型的动因与路径:基于美的集团的扎根理论研究[J].中国管理会计,2023(4):7-18.

[39]NADKARNI S,PRÜGL R.Digital transformation:a review,synthesis and opportunities for future research[J].Management Review Quarterly,2021(71):233-341.

[40]PLEKHANOV D,FRANKE H,NETLAND T H.Digital trans-formation:a review and research agenda[J].European Manage-ment Journal,2023(41):821-844.

[41]黄群慧,余泳泽,张松林.联网发展与制造业生产率提升:内在机制与[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[42]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130-144.

[43]DEWAN R,JING B,SEIDMANN A.Product customization and price competition on the internet[J].Management Science,2003,49(8):1055-1070.

[44]OMOL E J.Organizational digital transformation:from evolution to future trends[J].Digital Transformation and Society,2024,3(3):240-256.

[45]戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020,36(6):135-152+250.

[46]李春利,高良谋,安岗.数字平台组织的本质及演进:基于分工视角[J].产经评论,2021,12(6):134-147.

[47]SCHWERTNER K.Digital transformation of business[J].Tra-kia Journal of Sciences,2017,15(1):388-393.

[48]肖静华,曹望华,夏正豪.制造业企业数字化转型的适应性变革:跨越与强基双路径[J].中国工业经济,2024(12):136-154.

[49]杨仁发,杨梅君.数字化转型的持续性创新效应研究[J].数量经济技术经济研究,2025(10):1-24.

[50]马捷,郝志远,李丽华,等.数字化转型视域下的数据价值研究综述:内涵阐述、作用机制、场景应用与数据创新[J].图书情报工作,2023,67(15):4-13.

[51]袁蓉丽,孙沛楠,郭金同,等.数智化时代中国情境下的会计研究:首届“数智会计研究论坛”综述[J].会计研究,2023(3):190-192.

[52]罗兴武,刘敏,黄菲菲,等.数字化转型研究:主题框架和未来展望[J].研究与发展管理,2024,36(6),166-180