大数据审计模式在政府绩效审计中的应用研究论文

2025-08-11 16:05:34 来源: 作者:xuling

摘要:政府绩效审计作为国家治理的重要手段,对推动政策落实、提升财政资金使用效益等方面具有重要意义。基于此,从大数据的概念出发,深入探讨其技术特征,分析政府绩效审计的目标与内容,并详细阐述大数据审计模式在政府绩效审计中的具体运作流程。

摘要:政府绩效审计作为国家治理的重要手段,对推动政策落实、提升财政资金使用效益等方面具有重要意义。基于此,从大数据的概念出发,深入探讨其技术特征,分析政府绩效审计的目标与内容,并详细阐述大数据审计模式在政府绩效审计中的具体运作流程,包括审计准备、审计实施和后续审计3个关键环节;同时,从政策、组织、资源、技术及专业5个维度提出应用保障措施。研究表明,大数据审计模式能够有效拓宽审计广度与深度,提升审计建议的针对性和宏观性,也希望能为政府绩效审计的数字化转型提供有力支持,进而推动国家治理现代化进程。

关键词:政府绩效审计;大数据审计模式;运作流程;应用保障

0引言

党的二*大报告提出,要加速推动创新驱动发展战略实施,加快达成高水平科技自立自强目标。新时代最具代表性的技术创新就是云计算、区块链等大数据技术的创新和应用[1]。习*平总*记在中央审计委员会第一次会议上着重指出,要秉持科技强审的理念,全力推进审计信息化建设,不断推动审计工作高质量发展。政府绩效审计是党和国家监督体系的重要组成部分,经历近30年来快速发展,其政策分析与评价手段在提升政策执行力、优化财政资金与公共资源配置、促进深化改革等方面发挥了显著作用[2]。然而,政府绩效审计作为国家治理的重要组成部分,其审计效果不仅有赖于与审计环境相适应,也在很大程度上取决于审计思路、方法的创新发展[2-3]。当前,随着新一代数字技术在全世界范围内的广泛应用,信息发生爆炸式增长,数据在决策过程中愈发起到引导性作用,大数据驱动决策不仅颠覆了传统政府审计技术方法,也悄然推动了一场全面的审计思维变革。在此情形下,数据式绩效审计脱颖而出,开展以大数据应用为内核的新型政府绩效审计研究刻不容缓,对推动国家治理现代化具有重要意义。基于此,本文从大数据审计的概念、技术特征以及政府绩效审计的目标、内容的分析出发,重点讨论大数据审计模式在政府绩效审计中的具体运作流程,并提出相关应用保障的条件。

1大数据审计模式的概念及其技术特征

1.1大数据审计模式的提出背景及概念

1.1.1大数据审计模式的提出背景

大数据概念的首次提出发生在2011年,著名研究机构麦肯锡将大数据定义为具备超常规的数据收集、分析、处理及存储能力的数据集合。随着信息技术的飞速发展,大数据技术逐渐被广泛应用于各行业,大数据在审计领域的应用也得到了进一步的探索,美国会计学会(AAA)于2015年举办的“大数据中的会计”专题研讨会就大数据技术在审计与会计领域中的应用路径进行了深入探讨。2017年,世界审计组织大数据工作组次会议在南京举行,致力于构建各国审计机关的国际间交流机制,推动大数据在审计领域的积极创新,为大数据审计发展明确了方向。至2021年,该工作组还一步探讨了“大数据审计背景下的质量控制”问题,将大数据审计质量保障的重要性提升到了新的高度。

在国际上对大数据审计进行积极探索的同时,我国对大数据审计模式的发展同样予以高度关注。审计署早在2013年就明确提出要探索大数据其在审计中的创新路径,并要求积极关注国内外的相关理论研究与实践探索。在2015年12月的全国审计工作会议上,时任审计长刘家义指出审计信息化建设是应对未来挑战的关键所在,强调大数据技术在审计信息化建设中的核心地位,明确了大数据审计模式是我国审计的重要发展方向。2016年《“十三五”国家审计工作发展规划》和2021年《“十四五”国家审计工作发展规划》形成政策接力,前者倡导推广大数据技术在审计中的应用,推动审计方法多维度、智能化创新,后者进一步强调围绕“科技强审”,在审计工作中充分利用现代信息技术,提升审计质量和效率。中国审计学会积极促进大数据审计理论与实务的协同发展,也召开了“大数据审计理论与实践研究”等会议,对大数据审计模式的应用进行深入探讨。在信息技术稳步推进、国家政策有力支持的当下,大数据审计已悄然拉开时代大幕,审计变革如行进中的列车,沿着既定轨道前行,势不可挡。

1.1.2大数据审计模式的概念

国内外学者大数据审计模式展开积极研究,Ear-ley[4]从审计技术工具创新的角度指出,利用大数据分析软件以及数据可视化工具提高数据的表现力是大数据审计的重要特征。Salijent等[5]认为,大数据分析工具具有全面提取和高效分析海量、异构的审计数据集的能力,其在审计过程中的运用,是审计技术的重要发展成果。Kong等[6]提出思路转型,借助大数据技术重构审计流程,让大数据审计方法成为审计工作中的一般性工具。国内学者也展开了多维度的研究,陈伟和居江宁[7]强调大数据审计的计算机属性,认为大数据审计是对电子数据审计和对计算机信息系统进行的新型审计模式。郭江平[8]认为,运用大数据技术可以对不同行业、领域、范围的广泛数据展开数据挖掘和关联分析,有助于实现既定的审计目标。袁野[9]指出,借助高效的数据技术汇集数据,大数据审计融合数据、业务和技术,具有多来源、多技术、多关系、多模式、多视角的特点。王文博[10]认为大数据技术可以提升审计能力,审计人员树立大数据理念,积极利用大数据相关技术和工具,对数据展开多跨度的采集、挖掘和分析,能够更好地发现、分析被审计单位存在的问题。本文认为,大数据审计模式是数字化浪潮下的新事物,其通过将先进的大数据技术、方法和工具融入审计全过程,深度挖掘大量经济和社会运行数据,对被审单位的重大财务事项、经营管理活动以及相关资料的可靠性开展独立监督的一种增值型审计模式。这种审计模式在一定程度上拓宽了审计广度、延展了审计深度,提升了审计建议的针对性和宏观性。

1.2大数据审计模式的技术特征

1.2.1审计理念更先进

大数据挖掘技术丰富了审计数据资源,审计人员不仅能更加详尽地获得对被审计单位的财务数据,还能够获取其他海量、多样的非财务数据、非结构化数据和跨单位数据等。基于这些全样本数据,审计人员能以一个更加开阔的视野对被审单位的所有相关数据进行全面分析,逐步形成审计全覆盖理念。同时,审计人员更加关注审计项目的经济性、效率性与效果性。比如审计人员会着重考察审计项目在人力、财力、其他资源投入方面的利用效率,以及产出效果是否高效等。大数据审计模式通过构建大数据审计平台,从而获得实时获取和跟踪相关数据的能力,可以依据预设的审计模型及相关指标,快速计算审计项目的绩效,并持续展现绩效结果,从而促进绩效审计目标的实现。

1.2.2审计实施更高效

大数据审计模式下,构建大数据审计平台是提升审计效率和洞察力的关键基础。大数据审计平台通过与被审计单位业务数据库的有效对接,实现数据的自动化获取,一方面使审计人员从繁琐的数据收集与整理工作中解脱出来,缩短审计准备时间;另一方面结合平台具备数据实时更新功能,借助云计算、区块链等前沿技术,能够对数据进行快速、高效的处理,为审计人员提供持续、动态的数据支持,助力审计人员更迅速地识别并排查审计疑点。审计人员开发审计模型并在平台中进行预设,可以对同类型的审计疑点进行模式化处理,从而显著提高审计处理问题的效率。此外,大数据审计平台还支持多维数据分析和可视化呈现。审计人员通过对数据进行横向与纵向相结合的多维分析,基于数据关联性实施全范围核查,并通过细化分析实现深度挖掘,显著提升审计疑点挖掘的精准度。可视化呈现工具将审计线索被呈现的更加具象和完整,审计人员能够更直观地理解数据之间的关系,快速识别异常数据和潜在风险点,提高审计洞察力。

1.2.3审计取证更智能

大数据审计模式带来更为先进的审计取证模式,相较于人工现场取证地方式更加高效,可以提升审计业务的时效性。在传统审计取证模式下,审计人员需要抵达审计现场,并以人工取证等方式获取审计证据,极大消耗人力物力,低效的取证模式还可能导致审计周期延长,从而降低审计的时效性。而在大数据审计模式下,审计人员依托大数据审计平台通过联网形式远程获取审计证据,甚至可以利用机器学习、人工智能技术实现审计证据的自动化获取,不再受纸质材料、时间和地点的约束,审计工作方式变得更加便捷。审计时效性方面,传统审计多为事后审计,不能提前发现被审单位存在的风险,从而无法进行及时的控制,同时时间上的滞后也容易增加责任追溯的困难。而在大数据审计模式下,大数据审计平台能够从实时更新的数据库自动化获取审计数据,实现事中和事后的动态审计,还可以进一步建立实时监测预警机制,即时提示审计风险。此外,大数据审计还使得全样本审计成为可能,借助海量多元的数据库和高效便捷的信息技术工具等能够对审计数据进行全样采集,审计取证面对被审单位全面的信息数据,取证范围极大拓宽,全样本审计目标得以实现。

1.2.4审计成果更有效

大数据技术在审计成果的呈现、时效性和可利用性等方面带来了显著变革,极大地提升了审计工作的质量和效率。成果呈现方面,大数据技术将审计结果以直观可视化形式呈现,相较于传统单一审计报告,这种呈现方式更加生动和易于理解。通过可视化技术,被审计对象的总体情况、经济活动过程以及资源运用等内容都可以清晰地展示出来,使审计人员能够快速锁定审计重点,推动审计结果的后续应用,并有效监测审计问题的整改状况,从而加强审计结果的应用深度。成果时效性方面,审计人员可以在大数据审计平台上对审计工作底稿进行线上上传,借助平台数据更新功能,实时呈现审计进度,项目负责人能够即时地了解、监控当前的审计流程,提高了审计结果的时效性与可靠性。审计成果可利用性方面,大数据审计平台能够形成完备的审计数据库,保存被审计单位历年来的审计成果及经验,并通过平台呈现和实时查询,便于开展直观的纵向对比分析,为后续决策制定提供有力的数据支撑,从而提升审计成果的实用性和参考价值。

2大数据审计在政府绩效审计中的应用机理分析

2.1政府绩效审计的目标和内容

2.1.1政府绩效审计的涵义和目标

政府绩效审计是针对政府部门和机构的财务活动和经济活动的有效性、合规性和经济性进行的审计。其目的是评估政府部门和机构的资源配置、政策制定和实施的有效性,并提出改进意见和建议。政府绩效审计目标是指政府绩效审计实践活动的最终境地和预期效果。从层次上划分,政府绩效审计目标呈现双层架构,包括治理层目标和操作层目标。治理层目标通过揭示政策执行偏差与制度缺陷,推动政府治理体系现代化。具体表现为促进财政资金配置的帕累托改进、强化公共政策的执行效力、维护社会资源分配的代际公平[11]。操作层目标重点核查预算执行合规性、国有资产保值增值、重大政策落地效果及生态环保责任履行情况,构建“预防-揭示-抵御”的审计免疫系统。随着国家治理现代化的推进,政府绩效审计目标体系呈现动态演进特征。具体表现为:从合规导向到价值创造,审计目标从传统的合规性审查逐步转向价值创造与风险防控并重;从单一维度到多维整合,审计评价从单一的经济性、效率性扩展到涵盖公平性、环保性等多元维度;从静态评价到动态监测,审计目标从阶段性评价向实时监测与预警转型,强化审计的预防功能。政府绩效审计以公共受托经济责任理论为理论基础,其核心在于通过对政府部门资源配置、政策执行及公共服务供给的“5E”维度(经济性、效率性、效果性、公平性、环保性)进行系统性评价,实现公共权力的制衡与治理效能的提升[12]。经济性是以最小的付出实现预期的效果,强调厉行节约避免浪费,对政府开支过程中的节约或者超支情况进行监督评价;效率性是指投入和产出的关系,重点评价政府单位所负责公共项目的投入产出之比,对投资效率进行科学分析和评价;效果性是衡量预期目标的实现程度,关注政府单位在职责履行上是实现了预先设定的经济社会发展目标;公平性是成本和效益在各个群体中的公平分配,重点考虑的政府活动所产生的利润分配与再分配的不公平以及对社会秩序稳定的影响;环保性是人与自然的和谐、可持续发展,侧重考虑政府活动过程中对生态环境的保护程度。

2.1.2政府绩效审计的重点内容

政府绩效审计的核心内容聚焦于财务状况与财政收支、投资项目以及政策落实情况等关键领域,旨在通过系统性审查与评估,全面揭示政府部门和机构在资源配置、政策执行及公共服务供给等方面的运营效率与效果,进而为提升治理效能提供决策支持。具体包括:

(1)财务状况与财政收支审查。对政府部门的财务状况和财政收支情况进行全面审查,评估其财务制度的健全性与有效性。重点审查财务报表及相关资料是否真实、完整且符合法律法规要求,确保财政收入与支出的记录准确无误;分析财政收入的来源与结构,评估其合理性与稳定性,确保财政收入的可持续性;审查财政支出是否符合预算安排,是否存在超支或浪费现象,重点关注民生领域资金的使用效率与效益,确保资金真正用于预定目标。

(2)投资项目审查。对政府投资项目进行全面审查,评估其投入产出效率与经济效益。测算项目的投入产出效率,识别低效率环节,提出改进建议;计算项目的投资回报率,评估其经济效益与财务可持续性,确保项目在经济层面的可行性;追溯项目目标的实现路径,量化评估项目对预定经济社会目标的达成度。

(3)政策落实情况跟踪。对被审计单位的政策落实情况进行跟踪与评估,确保政策执行的准确性和有效性。重点审查被审计单位是否根据上级政策制定了配套措施,评估其合理性与适应性,确保政策在地方层面的落地生根;监测政策执行过程中的偏差或违规行为,确保政策执行的公正性与透明度;评估政策执行对社会公平、资源分配等方面的影响,确保政策目标的全面实现。

2.2大数据审计模式在政府绩效审计中的运作流程

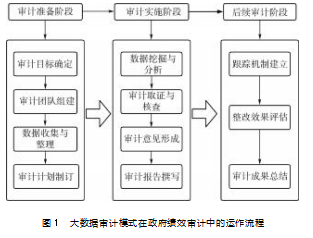

大数据审计模式在政府绩效审计中的运作流程主要包括审计准备、审计实施和后续审计3个阶段,其具体运作流程见图1。

2.2.1审计准备阶段

审计准备阶段是确保审计工作顺利开展的基础环节,其主要工作包括审计目标确定、审计团队组建、数据收集与整理以及审计计划制定。

1.审计目标确定

大数据审计模式通过数据整合、实时分析和预测建模等功能,为政府绩效审计目标的确定提供了强大的技术支持。大数据审计能够整合来自不同来源的数据,包括预算编制、资金分配、项目实施和绩效评估等环节,形成全面的数据视图,通过数据挖掘和分析,审计人员可以快速识别潜在问题和风险点,从而明确审计工作的重点方向。大数据技术能够对海量数据进行实时分析和动态监测,审计人员可以及时发现审计疑点和线索,使审计目标更具时效性和针对性。大数据审计模式还支持支持基于历史数据和模型的预测分析,对政府绩效进行科学预测,为审计目标的设定提供前瞻性依据。例如,通过预测政策实施效果,审计人员可以提前布局审计工作,将审计目标聚焦政策执行的关键节点和潜在风险点,从而提高审计工作的精准性和有效性。

2.审计团队组建

大数据审计模式强调跨部门协作与数据共享,审计团队的组建应注重多领域、多专业背景的人员整合。应通过大数据技术对政府绩效审计的目标、指标、风险点等进行全面建模,通过数据挖掘和机器学习算法,自动识别关键审计事项,优化审计方案的设计与实施。组建具有数据分析能力的审计团队,其中成员需具备扎实的统计学、计算机科学和业务知识背景,熟悉政府绩效审计的流程和方法,能够运用大数据工具进行实时数据分析和趋势预测。此外,团队应具备动态调整能力,能够根据审计过程中出现的新问题、新数据源和新要求,及时调用大数据平台进行数据整合、分析和反馈,确保审计工作的精准性和时效性。团队还需建立高效的协作机制,通过定期的头脑风暴和经验交流,促进成员之间的知识共享和技能互补。

3.数据收集与整理

在实施政府绩效审计时,借助大数据审计模式进行数据的收集与整理,需要构建多层次、多维度的数据融合体系。首先,应整合政府各部门提供的基础数据,包括预算数据、决算数据、绩效数据等,同时利用第三方数据源(如公开报道、社交媒体等)获取补充信息,形成多源异构数据集。其次,通过大数据处理技术对数据进行清洗和预处理,填补缺失值、消除重复数据并清理数据噪声,确保数据质量和一致性。再次,应利用分布式存储系统(如Hadoop)和大数据平台(如Elasticsearch、Tableau)对数据进行高效存储和管理,支持海量数据的快速检索与分析。在数据整理阶段,应注重数据的标准化和分类管理,建立统一的字段标准和数据分类体系,便于后续分析与建模。最后,借助数据挖掘和机器学习技术,对数据进行深度分析,识别潜在趋势和异常点,为审计决策提供支持。通过构建完整的数据收集与整理体系,可以充分发挥大数据技术在政府绩效审计中的优势,提升数据的完整性和分析的精准性。

4.审计计划制订

在实施政府绩效审计时,借助大数据审计模式制订审计计划的关键在于利用大数据技术的分析能力和动态管理特性,实现审计计划的科学性、精准性和动态调整。首先,应基于大数据技术对政府绩效审计的业务流程、目标指标、风险点等进行全面建模,利用数据挖掘和机器学习算法,自动识别关键审计事项,为审计计划的制订提供数据支持。利用相关数据,对审计对象进行“全面画像”,进而明确审计工作的重点和方向。其次,利用大数据分析技术对历史数据和实时数据进行分类汇总和疑点筛查,形成多维度的数据库,为审计计划的制订提供数据支持。最后,在此基础上,结合数据分析结果,动态调整审计计划,确保审计工作能够精准聚焦于高风险领域和关键问题。

2.2.2审计实施阶段

审计实施阶段是确保审计目标达成的核心环节,其主要工作包括数据挖掘与分析、审计取证与核查、审计意见形成及审计报告撰写。

1.数据挖掘与分析

大数据审计模式的核心在于利用数据挖掘、机器学习和人工智能等技术,对海量、多源、异构的数据进行深度剖析。大数据审计模式通过数据采集工具(如ODBC接口、网络爬虫)获取被审计单位及其关联单位的多源数据,包括财政支出、项目进度、政策执行效果等多维度数据,形成全面的审计数据基础。在此基础上,利用数据挖掘技术和机器学习算法,对海量数据进行深度分析,快速识别异常模式和潜在问题。大数据审计模式强调数据的整合与关联分析,通过横向对比和纵向分析,审计人员能够揭示数据间的内在联系,发现资源配置的不合理性或管理漏洞。大数据审计模式构建数据分析模型,将碎片化的数据转化为结构化信息,实现对审计对象的精准画像。例如,在公共财政支出绩效审计中,通过分析资金分配、使用和管理的各个环节,可以评估资金的合理性和政策的执行效果,从而优化资源配置。

2.审计取证与核查

大数据审计模式通过“数据分析+现场核查”的数字化审计方式,充分发挥非现场数据分析的“司令部”作用。大数据审计通过非现场数据分析锁定重点疑点线索,形成问题核查清单,从而精准确定现场审计的对象和核查重点。在现场核查过程中,审计人员通过“调阅资料+现场核实”相结合的方式,对疑点数据进行逐条核实,精准定性问题。同时,借助移动审计终端等技术手段,实时记录核查过程,将现场观察到的情况、发现的问题及相关人员反馈信息及时录入审计系统,实现审计证据的实时采集和存储。大数据审计模式还注重“双主审”模式的应用,即业务主审和数据主审共同参与审计全过程。业务主审负责审计目标的确定和现场核查,而数据主审则负责数据分析模型的构建和疑点的发现。这种模式不仅增强了审计的深度和广度,还促进了审计资源的优化配置。

3.审计意见形成

大数据审计模式通过数据获取、处理、分析和结果呈现的全流程操作,为审计结论的形成提供了科学依据。依托大数据审计平台,审计人员能够实现对海量数据的采集、存储、分析和共享,从而全面覆盖审计对象和审计内容。例如,通过对政府投资项目、财政资金、公共支出等进行全面分析,可以快速发现数据中的异常模式和潜在问题,为审计意见提供坚实的基础。同时,大数据审计模式强调数据的整合与关联分析,通过对不同来源的数据进行横向对比和纵向分析,审计人员能够揭示数据之间的内在联系,发现资源配置的不合理性或管理上的漏洞。例如,通过数据分析模型评估项目的绩效目标是否达成,资金使用是否合规,从而提出针对性的改进建议。此外,大数据审计模式支持可视化技术,将复杂的审计数据和结论以直观的图表形式呈现,便于审核人员快速理解审计发现和结论的逻辑关系,进一步优化审计结论,确保其准确性和可靠性。

4.审计报告撰写

大数据审计模式强调将数据分析结果转化为直观、具体的审计结论,并结合政策建议,形成具有指导意义的审计报告。大数据技术能够支持审计报告的动态生成和实时更新。借助大数据审计平台,审计人员可以根据预设模板和采集到的数据,自动生成审计报告初稿,并在审计过程中根据新发现的问题或数据进行动态调整。同时,大数据审计模式还支持多维度的可视化展示,通过动态图、立体图等形式,更直观地呈现审计结果。这种可视化技术不仅增强了报告的可读性,还为审计结论提供了更有力的支撑,帮助审计人员更清晰地表达审计发现和改进建议。此外,大数据审计模式还通过构建质量评估模型,对审计报告的质量进行量化评价。模型可以从数据准确性、问题分析深度、改进建议可行性等多个维度进行评估,精准定位报告中的薄弱环节,为持续改进审计报告质量提供支持。

2.2.3后续审计阶段

后续审计阶段是确保审计成果落地、推动政府绩效提升的重要保障,其主要工作包括跟踪机制建立、整改效果评估以及审计成果总结。

1.跟踪机制建立

跟踪机制建立是确保审计意见建议落实到位、推动政府绩效提升的重要保障。借助大数据审计模式,审计部门可以构建完善的整改跟踪机制,对被审计单位执行审计建议的情况进行全方位、持续性的监督。通过建立“审计问题清单”系统,重塑整改全流程,实现从问题发现、任务分解、整改跟踪到办结销号的闭环管理。同时,利用大数据分析技术搭建智能化整改进度动态监控平台,设定关键绩效指标和风险预警阈值,实时监控整改进度,及时发现并解决整改过程中的问题。此外,大数据审计模式还能通过跨部门数据交互和协同,推动整改工作的高效推进。例如,审计部门可与财政、审计等相关部门建立数据共享机制,形成整改合力,确保审计建议的有效落实。

2.整改效果评估

效果评估是验证整改成效、确保政府绩效持续优化的重要手段。在审计整改工作完成后,审计部门应寻找适当的时机,运用大数据技术开展后续审计工作,对被审计单位的整改成果进行全面、深入的评估。大数据技术通过构建动态监控平台,实时采集和分析整改过程中的关键绩效数据,如项目进展、资金使用、效益目标以及绩效满意度等指标,精准评估审计建议的落实情况和整改成效。此外,大数据审计模式通过数据挖掘、对比分析和关联分析等工具深度剖析整改效果未达预期的原因,精准识别整改中的深层次问题。基于这些分析结果,审计部门可以提出更具针对性的改进建议,确保整改成效。

3.审计成果总结

借助大数据审计模式进行政府绩效审计成果总结,能够从多维度、系统性地提炼审计经验,为后续审计工作提供参考。大数据技术能够对审计全过程的数据进行深度挖掘和分析,从政策执行、制度完善、管理优化等多个层面总结审计成果。大数据技术支持构建审计案例数据库,整合不同项目的审计发现、整改措施及成效等信息,形成丰富的案例数据库。这种案例数据库不仅为类似项目提供参考,还能通过数据比对和关联分析,发现共性问题和深层次原因,为政策调整和制度优化提供依据。大数据技术还可以通过可视化工具和数据分析报告,将审计成果直观呈现,便于管理层和决策者快速理解审计发现和改进建议。

3大数据审计在政府绩效审计中的应用保障

3.1政策保障:完善大数据审计的规制框架

健全的政策法规体系是推动大数据审计嵌入政府绩效审计的制度基石,其通过构建多层次、全流程的规制框架,为审计数字化转型提供法治保障。该体系以数据治理、技术应用、安全防控与业务协同为四维支撑,具体架构如下:其一,数据治理规范夯实审计基础。依据《网络安全法》《数据安全法》等上位法要求,建立政府电子政务数据全生命周期管理标准,强制实施数据采集元数据规范与结构化文档格式标准。通过构建跨部门数据共享协议框架,强化数据完整性校验机制与质量追溯体系,确保审计源数据的真实性、可比性与可审计性特征。其二,技术应用标准重构审计范式。重点规范非结构化数据处理流程、机器学习模型验证标准及可视化分析工具应用边界,建立基于贝叶斯网络的风险评估模型与动态异常检测阈值体系,确保技术应用符合审计准则的合规性要求。其三,安全防控机制筑牢审计屏障。构建审计数据分类分级保护矩阵,实施基于RBAC模型的细粒度权限管理体系。通过部署区块链存证技术与零知识证明机制,构建包含操作日志审计、数据血缘追踪与多方安全计算在内的立体防护体系,有效防范数据篡改及舞弊风险,满足审计准则的保密性要求。其四,业务协同规程保障审计效能。按照《国家审计准则》关于审计证据的规定,制定涵盖计划编制、样本抽样、证据固化、报告生成的全链条操作指引。特别针对关联规则挖掘、社会网络分析等新型审计技术,建立假设验证程序与专家复核机制,确保审计结论符合审计证据的充分性与适当性标准。

3.2组织保障:建立多元主体协同合作模式

大数据审计模式的有效运行依赖于多元主体的协同合作机制,其组织保障体系可从3个维度展开:其一,构建“审计—财政”跨部门协作机制。通过与财政部门签订系统接口开发、数据标准统一、信息共享等协议,推进大数据审计平台与财政部门的绩效评价信息系统深度对接。其二,建立“省—市—县”三级联动审计协同机制。依托大数据平台的技术支撑,构建纵向贯通、横向联动的立体化协同审计模式。通过制定标准化数据采集规范,建立统一的数据仓库,将三级审计机关数据归集至统一数据仓库,进行清洗、校验和标准化处理,确保数据完整性和可靠性,并运用数据挖掘、机器学习等技术构建智能化分析模型,对海量数据进行多维度分析和异常检测,及时发现风险点和问题线索,通过标准化流程反馈并跟踪整改进展,实现闭环管理。其三,打造数据与业务融合的复合型审计团队。适应大数据审计模式的发展需求,创新审计组织方式,建立统一领导的指挥平台,强化数据驱动的战略决策能力。同时,推进审计组织向扁平化、网络化转型,依托大数据平台构建跨部门、跨层级的信息共享机制,实现审计信息的实时交互与动态更新,提升审计人员的响应效率与决策精准性。

3.3资源保障:构建大数据审计的资源体系

大数据审计的有效实施依赖于系统性资源支撑体系的构建,其核心要素包括数据资源、技术平台、数据库建设及资金保障4个维度:其一,数据资源整合是基础保障。通过建立跨部门数据共享机制,实现政务云平台与审计系统的无缝对接。在确保财务数据完整性的同时,重点拓展非财务数据、跨域数据及非结构化数据的采集范围,构建多源异构数据融合体系,为审计分析提供全维度数据支撑。其二,数据库建设是关键环节。针对原始数据存在的兼容性差、异构性强等问题,需建立标准化数据清洗与转换流程。通过ETL(抽取—转换—加载)技术实现数据标准化处理,并采用数据仓库分层架构构建审计专用数据库,实现数据资产的规范化管理与增值利用。其三,技术平台搭建是核心支撑。基于大数据技术构建集成数据分析、智能模型、自动化工具及可视化展示等功能于一体的智能审计平台。平台应采用微服务架构,实现功能模块的灵活配置与动态扩展,满足多样化审计场景需求。其四,资金保障机制是持续动力。建立分级分类的资金投入机制,确保数据库建设、平台运维及技术升级的持续性投入。设立专项资金,并探索政府购买服务等多元化融资模式,为大数据审计的可持续发展提供稳定的资金支持。

3.4技术保障:导入现代先进的大数据技术

大数据审计的有效实施需要依托现代信息技术的系统性支撑,其技术保障体系主要包括以下4个维度:其一,流程自动化技术。基于ETL(抽取—转换—加载)技术构建自动化审计流程,实现数据采集、清洗、转换的智能化处理。通过部署RPA(机器人流程自动化)工具,建立常态化自动分析机制,支持全样本审计与实时预警,推动审计监督由抽样模式向全覆盖模式转型。其二,智能分析技术。运用Py-thon、SQL、R语言等工具构建多维度分析模型,结合机器学习算法实现异常检测与风险预警。通过集成关联规则挖掘、聚类分析等技术,提升审计疑点识别效率,为审计决策提供智能化支持。其三,数据可视化技术。采用Tableau、Power BI等可视化工具,构建交互式审计分析平台。通过数据地图、热力图等可视化形式,直观呈现审计发现与绩效评价结果,提高审计结果的透明度与可理解性。其四,关联分析技术。基于图数据库技术构建审计对象关联网络,运用社会网络分析方法揭示潜在风险传导路径。通过建立审计案例库与知识图谱,实现审计经验的数字化沉淀与智能化复用,提升审计效率与质量。这一技术支撑体系通过整合多种先进技术,不仅提升了审计工作的智能化水平,更为政府绩效审计的数字化转型提供了强有力的技术保障。

3.5专业保障:加强复合型的审计人才建设

审计人才是推动大数据审计模式在政府绩效审计中有效应用的核心要素。构建适应数字化转型的审计专业保障体系,需重点从4个维度推进:其一,革新审计理念,培育数据思维。审计人员需突破传统审计范式,将“全样本分析”“关联挖掘”“效率优先”等大数据理念融入审计实践[13]。具体而言,应从抽样审计向全覆盖审计转型,从单一因果推理向多维度关联分析演进,从追求数据绝对精准性向注重数据时效性与实用性转变。其二,优化团队结构,构建复合型人才梯队。大数据审计模式下,审计团队应突破专业壁垒,构建“审计+数据+IT”的跨学科人才结构。采用“1+X”团队配置模式,即以审计专业人员为核心,配备数据分析师、IT工程师等专业人才,形成优势互补的协同效应。其三,完善培养机制,提升专业胜任能力。基于胜任力模型(Competency Model),建立分层分类的培训体系。通过开展Python、SQL、Tab-leau等工具专项培训,举办实战演练与技能竞赛,提升审计人员的数据分析能力。同时,将大数据分析能力纳入绩效考核体系,建立技术能力与职业发展挂钩的激励机制。其四,推进研究型审计,促进知识创新。建立“实践—研究—创新”的良性循环机制,鼓励审计人员开展大数据审计技术攻关,重点突破异构数据处理、实时审计预警等技术瓶颈。同时,通过建立科研成果转化机制,推动理论研究与审计实践的深度融合。

4结语

政府绩效审计作为国家治理的关键环节,具有高度的专业性和政策导向性,同时也面临着复杂多变的审计环境。深入推进大数据审计模式在政府绩效审计中的应用,探究其具体实施路径,不仅可以显著提升审计工作的效率和质量,还能有效推动相关政策的落地实施,充分发挥审计的常态化“经济体检”作用。本文通过深入剖析大数据审计模式在政府绩效审计中的具体运作流程,明确了政府绩效审计的核心目标涵盖经济性、效率性、效果性、公平性和环保性5个维度,并将审计目标与具体的政府绩效审计事项相结合,精准定位审计的关键领域和重点内容。大数据审计模式在政府绩效审计中的实施步骤贯穿审计准备、审计实施和后续审计3个阶段,并从政策、组织、资源、技术和专业5个层面构建了全方位的保障体系。积极推进大数据审计模式,不仅有助于维护财政资金的安全与高效使用,还能有效促进社会资源的合理配置,推动国家治理现代化进程,为实现经济社会的高质量发展提供有力支撑。

参考文献

[1]文华宜,庄作钦.研究型审计的探索与实践:以社会保险基金审计为例[J].审计研究,2022(1):25-31.

[2]李凤雏,王永海,赵刘中.绩效审计在推动完善国家治理中的作用分析[J].审计研究,2012(3):14-18.

[3]李素利.政府绩效审计发展的影响因素研究[J].审计研究,2013(2):27-33.

[4]EARLEY C E.Data analytics in auditing:opportunities and chal-lenges[J].Business Horizons,2015(5):493-500.

[5]SALIJENI G,SAMSONOVA-TADDEI A,TURLEY S.Under-standing how big data technologies reconfigure the nature and or-ganization of financial statement audits:a sociomaterial analysis[J].European Accounting Review,2021(3):531-555.

[6]KONG Y,ZOU L B,ZHU L.Practice and exploration of con-ducting continuous auditing in the context of big data[C]//IEEE.2022 8th Annual International Conference on Network and Information Systems for Computers(ICNISC).New York:IEEE,2022:399-405.

[7]陈伟,居江宁.大数据审计:现状与发展[J].中国注册会计师,2017(12):77-81.