基于 DBSCAN 算法的网格化交通运行状态演变研究论文

2025-07-14 17:19:10 来源: 作者:xuling

摘要:随着中国城市化进程的加速,一线城市交通拥堵问题日益凸显。目前,交通拥堵问题已经对各种城市化可持续化发展带来巨大的影响和沉重的压力,对其的交通分析已成为道路交通研究的热点之一。

【摘要】随着中国城市化进程的加速,一线城市交通拥堵问题日益凸显。目前,交通拥堵问题已经对各种城市化可持续化发展带来巨大的影响和沉重的压力,对其的交通分析已成为道路交通研究的热点之一。文中以成都市为例,通过构建基于道路网的网格模型和应用DBSCAN聚类算法,对高峰时段的城市交通状态进行了深入探讨。研究发现,该方法能有效识别畅通、缓行和拥堵等不同交通状态,并揭示了交通状态的演变规律。通过时间维度和空间维度的分析,为交通管理和规划提供了科学依据,有助于提高城市交通管理效率、改善市民出行体验。

【关键词】DBSCAN算法;网格模型;交通运行状态

随着中国城市化进程的加快,一线城市如北京、上海、成都和广州等面临着严重的交通拥堵问题。城市化和机动车数量的增长导致交通压力加剧,给城市可持续发展带来了巨大挑战。通过对百度地图提供的交通分析报告的研究,发现一线城市在交通高峰期间,通勤时间通常是自由流行驶时间的2倍甚至更长,平均往返通勤时间已超过1小时,平均延误时间约为40分钟。因此,对城市区域路网进行有效识别,研究交通状态演变及其规律,并制定合理的预测和改善措施,是解决交通问题的重要方向。

目前国内学者在城市交通研究方面进行了大规模的调查与实践,并在交通方面取得巨大的成果。范馨月等[1]提出了一种结合电警、卡口监测数据,通过路段消散指数来评估和预测交通拥堵情况的方法。扶东辉[2]通过构建ATT-CNN-LSTM模型和FCM模型,结合深度学习、聚类和分类方法,利用浮动车数据对交通状态进行判别和预测,来提升短时交通流预测性能。张明等[3]提出了一种基于改进注意力机制的门控循环神经网络(EA-GRU)模型,通过注意力机制捕捉历史行程时间数据的交通运行相关性特征。在国外城市交通类型的各种分析中,也存在大量对交通拥堵、交通运行状态及交通演变规律等的研究分析方案,通过利用各类方法,如贝叶斯网格、马尔可夫以及建立神经网络等,预测交通数据轨迹状态运行。Jian Lu等通过在研究路段中放置检测设备,对浮动车轨迹数据进行算法分析以及交通状态识别,并对拥堵时段进行分析[4]。

在现有研究中,已经可以准确对城市路段浮动车数据进行分析与评估的方法。但这一类方法需要大量的数据进行计算,效率普遍较低,并且需要通过高精度矢量图来与数据进行匹配,适用性较差。通过构建基于成都市道路网的网格模型,本研究对交通状态进行了有效的分类和识别。研究发现,DBSCAN算法能够有效识别出畅通、缓行和拥堵等不同的交通状态,并为交通管理和规划提供科学依据。本文通过空间维度特征分析,揭示了城市交通拥堵的空间分布规律,并为城市交通规划和优化提供了科学依据。本研究结果对于提高城市交通管理效率、改善市民出行体验具有重要意义。

1数据处理与交通状态识别分析

1.1数据简介

本研究选取四川省成都市三环内作为研究区域(见图1),覆盖主城区多个功能区域,以实现对城市交通状态的高效识别与分类。数据包含网约车信息、司机id、时间戳、经纬度范围等。经过数据清洗、融合、时间切片和网格划分等预处理步骤,确保了数据的准确性和适用于后续交通状态判别与分析的格式[5]。

1.2构建基于成都市道路网的网格模型

1.2.1构建网格

本次研究所涉及的范围在成都市三环内其经纬度坐标大致设置在经度103.989°-104.113°,纬度30.615°-30.678°之内的区域,在坐落于此经纬度范围内的成都路网构建网格。首要任务是对所研究路网进行分析,确定网格的规模大小。为了便于对交通状态演变进行分析,本次研究需在保证大部分网格中存在且仅存在一条路段这一原则下对成都路网网格进行构建。如图2所示,设置为100m*100m的道路网格最可以将研究区域的路网进行均分,使得大部分网格均分一个道路路段。在建立该尺寸规模的网格下,将研究区域分为约30000个独立的网格,以便进一步对交通运行状态进行分析与研究。

在现有的交通运行状态评价体系中,一般选择计算平均行程车速来判断路段运行状态,并反映道路的交通状况。路段平均行程车速主要通过下列公式计算。

式中:Vkj为时间间隔k内经过路段的平均行程车速,单位为km/h;Lkji为时间间隔k内第i辆车在路段j中所行驶的距离,单位为km/h;Tkji为时间间隔k内第i辆车通过路段j的行程时间,单位为h;N为时间间隔k内的行驶车辆数量。

上述公式中,通过车辆在研究路段中所行驶的距离与其行驶时间之比来计算路段平均车速值。基于上述计算变量的参考,在本次对于道路网交通特征演变的研究中,将采用各个网格内浮动车轨迹的平均速度作为衡量交通运行状况的基准指标[6]。

1.2.2判别交通运行状态

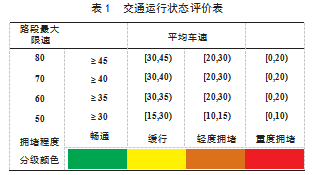

根据《道路交通拥堵度评价方法》(GA/T 115-2020)的标准来定义交通拥堵程度,将其划分为四种状态类型:畅通、缓行、轻度拥堵、重度拥堵。将主次干路的平均行程速度与道路拥堵程度相对应[7],见表1。

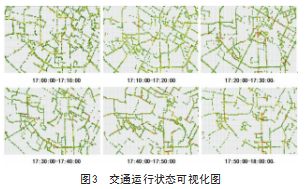

统计时段为晚高峰17:00-18:00,统计区间为十分钟。根据以上定义进行分析,通过计算网格轨迹数据的车速平均值,并使用颜色渐变的方式显示,以突出各路段的交通状态。利用轨迹车车速将交通分为畅通(v≥30km/h)、缓行(15km/h≤v≤30km/h)、轻度拥堵(10km/h≤v≤15km/h)、重度拥堵(v≤10km/h)四种运行状态。

从图3可以看出,各网格单元的交通状况表现出显著的差异,在晚高峰17点至18点期间的各个时间段,有些网格在整个晚高峰期间均交通畅行,而有些则长时间处于拥堵状态。同时,还有网格的交通状况在畅通、缓行和拥堵之间波动。为了深入探究每个网格随时间变化的交通流动态特征及其演变的状态规律,本文采用聚类技术来揭示各网格随时间推移的交通流变化特性,并对不同时间层面的交通状态进行了详细分析。

2基于DBSCAN聚类的交通状态演变分析

2.1 DBSCAN聚类

DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)是一种基于密度的空间聚类算法,它可以将具有足够高密度的区域划分为簇,并能在带有噪声的数据中发现任意形状的簇[8]。

本文将采用DBSCAN算法对成都市交通状态进行识别与分析,算法通过设定邻域半径ε和最小样本数MinPts来识别核心点,并以此为基础扩展出簇,从而实现对交通状态的分类[9]。具体而言,对于每个车辆轨迹,我们利用公式计算其在一定时间间隔内的平均速度,即

core_point(p)=|Nε(P)|≥MinPts

核心点(Core Points):在交通状态演变模式识别中,核心点指的是那些在特定时间间隔内交通状态发生显著变化的关键轨迹点。这些点可能因为交通流量的大幅增加或减少,或者因为交通拥堵的形成或消散而成为核心点。

邻域(Neighborhood):给定一个轨迹点p,其ε邻域包含所有与p的距离小于或等于ε的轨迹点。在交通状态识别中,ε邻域可以表示为在一定时间间隔内与轨迹点p的交通状态变化相似的其他轨迹点。

MinPts:是一个用户指定的最小样本数,它定义了核心点的邻域中必须包含的最少点数。在交通状态识别中,MinPts可以被理解为在一定时间间隔内,交通状态变化必须被足够多的轨迹点所证实,才能被认为是核心点。

通过该公式判断其是否为核心点,其中Nε(p)表示在邻域半径ε内,与点p的平均速度差异小于ε的轨迹点集合。对于每个核心点p,从p出发,寻找所有从p直接密度可达的点,并将这些点加入簇。重复上述步骤,直到所有从p直接密度可达的点都被加入簇中。对于不是核心点的点q,若其不是任何簇的成员,则为噪声点。最后输出所有非噪声点的簇。

为了进一步验证DBSCAN算法在成都市交通状态聚类中的有效性,我们采用了轮廓系数作为评价指标。轮廓系数是一种衡量聚类内部一致性和分离度的指标,能够反映聚类结果的紧密度和分离性。一个较高的轮廓系数值表明聚类结果是合理且清晰的。

轮廓系数的计算涉及每个样本与同一簇内其他样本的平均距离(a)和该样本与最近的其他簇的平均距离(b)。轮廓系数(s)的计算公式为:

对于每个样本,其轮廓系数的值在-1到1之间。值接近1表示样本很好地匹配到了其簇,而值接近-1则表示样本被分配到了错误的簇。

本文根据DBSCAN算法得到的聚类结果计算了轮廓系数,得到的平均轮廓系数为0.72。这一结果表明,大多数样本在其所属的簇内部具有较好的同质性,并且与其他簇保持了较好的分离度。因此,DBSCAN算法在成都市交通状态聚类中表现良好,能够有效地识别出不同的交通状态。

通过这种方式进行聚类,DBSCAN算法能够有效地识别出畅通、缓行和拥堵等不同的交通状态,并为交通管理和规划提供科学依据。

2.2分析结果

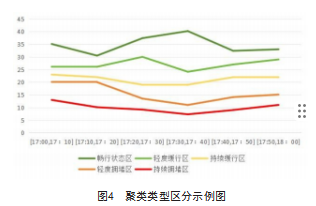

聚类分析结果显示,共得到了8种簇,每个簇代表了不同的聚类类型。对比多种聚类类型,同时根据研究区域时间维度状态变化,按照平均速度的变化选择了5种聚类类型(见表2和图4),分别为畅通状态区域、缓行状态区、持续缓行区、轻度拥堵区和重度拥堵区[10]。比如,某一聚类网格在17:00-18:00时段内每隔十分钟的变化为畅通→缓行→缓行→缓行→缓行→畅通,则将其定义为缓行状态区。

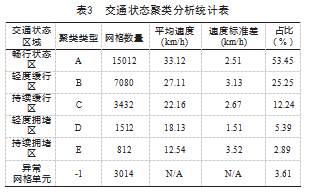

其中,畅通状态区为那些在整个研究时间段内平均速度始终保持在较高水平的网格,这些网格可能位于城市边缘或交通规划良好的区域,表现出稳定的畅通状态[11]。轻度缓行状态区为那些平均速度适中,没有拥堵但也不算畅通的网格,这些网格可能位于城市中等密度区域,交通流量稳定但稍显繁忙。持续缓行区指网格交通状况始终为缓行,该区域的交通运行不够顺畅,但也没有达到完全拥堵的程度。轻度拥堵区为在晚高峰时段平均速度在缓行与拥堵之 间交替的网格。持续拥堵区为交通状况持续拥堵的网格,说明这个网格在整个时间段内都面临着严重的交通拥堵问题。交通状态聚类分析统计结果如表3所示[12]。

成都市三环内的交通状况呈现出不同的状态,从畅通到拥堵,反映了城市交通在不同区域和时间段的复杂性和动态变化,其中,畅行状态区占比最高,说明接近一半的区域交通状态较通畅。结果存在噪声点,即异常网格单元,这些点在DBSCAN算法中被视为噪声,因为它们不符合形成簇的密度要求。这可能代表一些特殊情况,比如道路施工、事故现场或者是由于数据采集问题导致的异常值。

2.3基于聚类结果的交通演变状态分析

结合网格模型和路网现状图,利用聚类结果进行分析,如图5所示。从图中可以看出,研究区域晚高峰时段,车辆持续缓慢行驶区域即持续缓行区主要集中在二环内偏南部区域,轻度拥堵区分布较分散,遍布二环以内,主要集中区域位于广福桥北街、二环高架附近路段以及一环中部茂业天地附近。重度拥堵区主要分布在一环内部以及一环西部区域,主要的拥堵路段有一环中部新华大道玉沙路三槐树路路段,一环路东四段与蜀东大道东风路交汇处,青环路与二环高架路交汇处附近路段。

一环中部新华大道玉沙路三槐树路路段附近有成都市和平街小学、新华路小学、十一中学等多所学校。晚高峰时段学校放学,家长接送学生的车辆大量增加,造成短时间内交通流量激增。同时,该路段位于城市住宅中心区域,往往人口密集,建筑密度高,道路网络规划可能不够完善,难以满足日益增长的交通需求,从而造成了持续拥堵区。

一环路东四段与蜀东大道东风路交汇处附近有多处商业大厦,这意味着区域内商业活动频繁,上下班高峰期会有大量通勤车辆经过,人流量和车流量较大。同时,交汇处附近有地铁口,这为周边居民和上班族提供了便捷的公共交通服务。然而,地铁口的存在也会在上下班高峰期以及平日特定时间段内带来大量人流,这些人流可能会通过地面交通与车流交汇,进一步增加交通拥堵压力。

青环路与二环高架路交汇处附近路段处有多所高校,上下学期间形成明显的流动高峰,同时,附近存在高架出入口,使得部分地面交通流量转入高架,反之亦然,这可能导致在高架出入口附近出现交通拥堵。

3结论

本研究深入探讨了成都市在晚高峰时段的交通状态演变规律,通过构建基于道路网的网格模型和应用DBSCAN算法,对城市交通状态进行了有效的分类和识别。研究发现,利用DBSCAN算法能够准确捕捉到畅通、缓行和拥堵等不同交通状态的变化,从而为交通管理和规划提供有力的科学依据。

本研究不仅关注了交通状态的识别和分类,还通过聚类分析揭示了交通状态的演变模式,为城市交通规划和优化提供了更为全面的视角。通过时间维度上的分析,揭示了交通状态随时间的变化规律,这对于实时监控和预测交通状况具有重要意义。同时通过空间维度特征分析,揭示了城市交通拥堵的空间分布规律,并发现成都晚高峰主要拥堵区域集中在一环中心以及一环西部区域位置。这有助于交通管理部门更精准地定位交通拥堵区域,分析成因,并制定相应的缓解措施。

综上所述,本研究通过对成都市交通状态的深入分析,为城市交通管理和规划提供了有力的科学依据,对于提高城市交通管理效率、改善市民出行体验具有重要意义。未来研究可以进一步拓展研究范围和深度,以获得更全面和准确的研究结果。

[参考文献]

[1]范馨月,沈齐,何清龙,等.基于路段消散指数的交通拥堵评价[J].数学建模及其应用,2019,8(03):27-36.

[2]扶东辉.基于浮动车数据的交通状态判别与预测方法研究[D].石家庄:石家庄铁道大学,2023.

[3]张明,李永义,谢晶晶.EA-GRU模型在城市交通行程时间预测中的应用[J].南京工业大学学报(自然科学版),2022,44(04):412-418.

[4]Jian Lu,Shuyan Chen,Wei Wang,Bin Ran.Automatic traffic incident detection based on nFOIL[J].Expert Systems With Applications,2012,39(7):6547-6556.

[5]杨海强.基于出租车GPS数据的城市常发性交通拥堵演变研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2018.

[6]任其亮,徐韬,刘媛,等.考虑载客状态的改进孤立森林浮动车异常数据检测算法[J].交通运输系统工程与信息,2024,24(01):124-131.

[7]张斌.基于大数据的城市交通组织时空优化与协同控制技术探索[J].统计与管理,2023,38(12):123-128.

[8]陈军,丁一,王杰,等.基于多特征融合的高机动多目标低截获概率跟踪技术[J].信号处理,2024,40(02):280-291.

[9]白骅,王建军,蒋意眉.基于点、线、面层次的公路网交通运行状态评价[J].中国公路学报,2018,31(11):197-204.

[10]崔梦妍.基于共享单车数据的出行目的推断及其时空特征分析研究[D].西安:长安大学,2023.

[11]刘炀.基于网格模型的城市交通运行状态识别和行程时间预测方法研究[D].北京:北京交通大学,2018.

[12]闫学东,刘晓冰,刘炀,马世霞.基于浮动车大数据与网格模型的城市交通拥堵识别和评价研究[J].北京交通大学学报,2019,43(01):104-113.