旅游民宿推动乡村振兴的机制及路径研究论文

2025-06-18 17:39:23 来源: 作者:xuling

摘要:民宿作为乡村旅游的新业态,在丰富产品体系、优化供给、促进消费等领域发挥着重要作用,进而为乡村振兴助力。构建乡村振兴与旅游民宿发展作用机制,选取黟县作为案例地,分析旅游民宿发展特征,剖析存在的问题,并提出树立新资源观。

摘要:民宿作为乡村旅游的新业态,在丰富产品体系、优化供给、促进消费等领域发挥着重要作用,进而为乡村振兴助力。构建乡村振兴与旅游民宿发展作用机制,选取黟县作为案例地,分析旅游民宿发展特征,剖析存在的问题,并提出树立新资源观,盘活闲置资源;强化人才培育,提升民宿经管水平;彰显地域特色,塑造民宿独特魅力;统筹空间谋划,优化民宿发展格局;积极探索创新、规范民宿发展等可持续发展实施路径的建议。

关键词:乡村振兴;旅游民宿;黟县

从全球视角来看,18世纪的英国、法国等欧洲国家已产生民宿业态,而亚洲区域最早开发民宿的国家是日本,出台的《住宅宿泊事业法》推动了其民宿规范化发展[1-2]。近年来,中国民宿业蓬勃发展,民宿产业化、空间分布、时空网络、乡村性生产与消费[2-6]等相关学术研究涌现。总体来看,国外民宿行业发展较早,民宿研究的理论体系较为成熟,而国内民宿研究多偏向于理论探讨,实践性的指导意见较少,呈现出理论研究与实践脱节的局面[3]。随着市场需求的多样化,民宿产业在推动所在地旅游转型升级和乡村旅游品质提升过程中,面临着更多新挑战。分析制约民宿优质发展的因素,优化发展路径,探索乡村振兴和旅游民宿的作用机制尤为迫切和重要。

一、乡村振兴与旅游民宿发展的作用机理

(一)旅游民宿促进乡村产业振兴

旅游民宿具有较强的联动能力,在消费新场景营造、文化赋能、产业带动等方面有较强优势,对于助力区域乡村振兴有显著促进作用[7]。具体来说,以旅游民宿的发展带动乡村振兴,其价值与作用有以下几个方面:一是具有较强的品牌培育能力。将民宿区域品牌纳入文化、旅游品牌的各级创建工作之中。六安市大别乡宿、黄山市徽州民宿、乐山市“文家乐”民宿、长治市太行山居民宿、福建省“清新闽宿”等地域品牌知名度较高。民宿区域品牌的塑造,在提升民宿知名度的同时,也让旅游地的知名度得到了提升。二是标杆引领作用强。以旅游目的地特色资源为依托,以乡村民宿为依托,延伸经营状态,以旅游目的地特色资源为依托,以旅游目的地特色民宿为支撑。不仅打破了“住”的束缚,还导入了用美食、购物、娱乐等元素满足微度假诉求的“微目的地”概念,以住为牵引,拓展附加价值,增强盈利能力。三是农旅融合示范效果显著。为人们提供良好的发展资源禀赋,如稻田花海、古镇古村、老树古井和特色土特产、乡风民俗、农事活动等,提供了延伸空间;农文旅的有机融合赋能文化振兴,进而带动乡村旅游乃至乡村振兴。

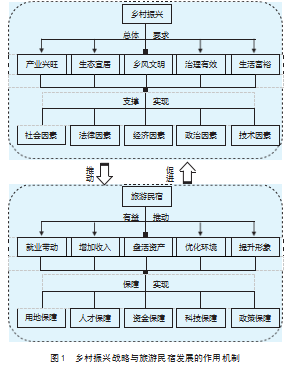

(二)乡村振兴为旅游民宿发展构建了良好的支撑

乡村振兴战略的推进为旅游民宿振兴发展提供有益环境,从社会因素、法律因素、经济因素、政治因素、技术因素等层面构建了旅游民宿的“建-管-运”实施机制[8]。乡村振兴作为国家级战略,赋予乡村地区新的发展机遇,随之而来的乡村基础设施提升、产业赋能、人才汇聚使得旅游民宿发展的经济瓶颈随之破解。为推动乡村振兴,国家-省-市-县-镇(乡)五级政府利用行政手段谋划系列政策,引领农业增效、农民增收,构筑乡村旅游及相关产业发展可靠基础。同时,政府引导、社区参与、专家协助的多元治理模式有效发挥作用,为实现乡村治理能力现代化作出积极贡献。科技赋能产业发展让乡村旅游更具魅力,服务愈加人性化、品质化。综上,发展旅游民宿,进而带动乡村产业发展、人居环境改善、村集体收入提高、农民收入增长(见图1)。

二、研究设计

(一)研究区概况

黟县地处皖南国际文化旅游示范区,湿地、山区、河湖较多,生态环境保护压力大,乡村产业较为单一,实施乡村振兴任务较重。黟县民宿始于2004年,至2022年8月全县已有民宿918家(黟县民宿协会统计数据),其中黄山市“百佳民宿”黟县占35%。2021年全县民宿接待游客超110万人次,旅游综合收入近10亿元,占全县旅游总接待量和总收入的1/10。旧街墨野、张公馆等民宿知名度和美誉度较高,塔川书院作为黟县精品民宿的代表,已成为全国首批甲级民宿。

(二)研究方法

结合前人工作[9],运用问卷调查、访谈、实地调研等方法开展课题研究。为确保可行性、可操作性,课题组于2023年2月18日、19日赴宏村镇、西递镇等乡镇及重点民宿实地调研、查勘,并与县文化旅游体育局、宏村景区、西递景区、屏山景区、塔川书院等民宿负责人和民宿管家沟通座谈,收集有关资料。

三、黟县旅游民宿发展特征

(一)集群化发展,带动作用初显

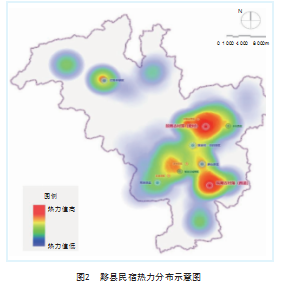

黟县政府高度重视民宿发展,开展节事活动、行业培训、宣传推广等举措促进地方民宿产业发展。全县乡村民宿数量和品质不断提高,发展热情持续攀升。借鉴前人研究[5],利用Arcgis核密度分析,获得黟县民宿热力分布示意图(见图2)。

(二)主题特色突出,高品位定位

黟县民宿立足本土人文、自然景观、周边环境,将皖南山水、传统街区、徽派民居有机结合,突出精品化经营,重视文化美感、生活方式体验等层面的供给,注重消费者情感共鸣和满意度提升,在不同层次上营造符合游客生活品质的情境。宏村泊隐民国里以民国风、旗袍为主题,黟县旧街墨野黄山民宿以徽墨研习为特色,山水喜新恋旧以禅茶文化为特色,拾庭画驿民宿以汉服为特色,山水喜新恋旧以禅茶文化为特色,山水喜新恋旧以徽墨文化为特色,这些是黟县民宿的特色。黟县民宿除了“微旅游”“微度假”的兴起,已经开始超越“住”的功能,成为一种新的休闲度假“产品”以及新的旅游业态,甚至成为一种“微目的地”。

(三)规范化发展,提升品质

一是政策指引。出台支持发展的系列文件为民宿发展营造良好政策环境。二是增强社会治理能力。2019年成立黟县民宿协会(黄山市首个),发挥引领示范、协调服务作用,为民宿管理人才提供学习交流平台。2020年县民宿协会加挂民宿业纠纷人民调解委员会(黄山市首家),妥善处理涉及民宿业的矛盾纠纷,探索多元途径化解纠纷。三是以标准化引领发展。2020年,黟县民宿协会完成团体标准《黟县民宿管家服务规范》的制定并发布实施。2022年11月26日,以该团体标准为基础的《民宿管家服务规范》(DB34/T 4330-2022)省级地方标准发布实施。同时,黟县采用“理论+实操”的形式展开技能评比,以赛促管家能力提升。

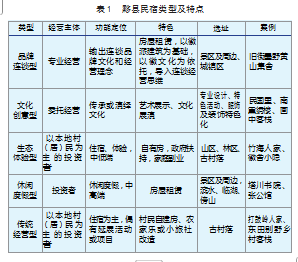

(四)多样化、多层次,满足市场诉求

民宿类型多样化更契合市场诉求(见表1)。通过实地调研和有关报告分析发现,黟县民宿客房数量和价格差异明显,客房数量42.2%在5~10间,35.2%在11~20间;40.9%的民宿客房均价为100~300元,27.4%的民宿客房均价为301~600元,12.1%的民宿客房均价为601~1 000元,16.3%的民宿客房均价在1 000元以上。黟县超过一半的民宿为旅游者提供特色住宿、个性化休闲服务与多元化旅游体验,塑造独特的文化IP;田园采摘、垂钓、徽墨酥制作、汉服体验、旗袍体验、篝火晚会、打铁花等富有创意的体验活动在黟县民宿更是精彩纷呈。

四、案例地旅游民宿存在的问题

(一)资源利用不充分

国家现代治理体系更加强化了对生态红线的管控、对基本农田的保护、对城市开发边界的管控。客房、停车场、旅游厕所等旅游民宿发展所需的配套设施,都要保证建设用地。峰峦绵延、山高谷深的地质地貌,景观秀美;徽文化、民俗文化、红色文化等辉煌灿烂;自然人文有机融合形成了独特的乡村自然景观、农业景观、活态人文景观,成为乡村旅游和旅游民宿的重要载体。古镇古村、历史文化遗迹、红色文化遗址等蕴含着别样特质,成为民宿特色化发展的依托。黟县是国家历史文化名城,现有中国传统村落44个。从图2可见,利用古建筑及有关资源开发的旅游民宿多集中于宏村、西递、塔川、卢村等,关麓、渔亭、宏潭等村镇民宿分布较少,可见其闲置资源利用率较低。

(二)经营管理人才不足

经实地调研,黟县民宿经营主要依托农家乐转型升级、传统民居改建和新建,民宿经营者技术管理水平参差不齐。座谈调研发现,高学历民宿主占比较低,本科及以上学历的民宿业主仅为29.9%。此外,民宿主普遍缺少旅游从业经历,前期从业多集中为职员、营销、个体、餐饮、零售、自由职业者等,较少接受过旅游业务培训。民宿主在座谈过程中反馈,民宿经营人才缺乏的主要因素是“人才引进政策不优”和“技能培训少”。短暂的民宿经营经历,使得民宿主缺乏行业理解与认知,难以将个人情怀转化为舒适的旅游产品及服务。

(三)民宿文化仍待彰显

调研走访发现,部分民宿设计、服务、体验缺乏竞争力,特色化不足造成显著“同质化”。“旧木材、鹅卵石、老门窗”成为民宿装饰的代表性元素。座谈发现,56.31%的民宿主反馈民宿“游、购、娱”等配套不足,缺少文化体验、休闲娱乐性项目。此外,民宿的当地文化解读与产品化转换不够,如贡榧制作技艺、锡格子茶制作技艺、徽州剪纸、花灯、凤舞等非物质文化遗产未能更好地以产品和服务的形式融入到旅游民宿中。

(四)集聚化配套不足

实地调研发现,黟县旅游民宿空间分布呈现大集聚、小分散特征,依景、滨林、林湖集聚明显。经统计,79.52%的旅游民宿散布在宏村、西递、塔川等旅游景区及周边。沿醉美S218和世界遗产旅游风景道沿线分布较集聚。鉴于皖南古村落、风景道沿线建设空间限制,旅游厕所、停车场、导览标识等公共服务配套严重不足。

(五)组织化程度有待强化

在资源协调、纠纷处置等方面,作为行政管理的重要补充,社会化组织的作用举足轻重。黟县民宿协会虽已成立,但是在协调公共服务配套、产品同质化、服务品质提升等方面仍有可提升空间。由于营销渠道单一、管理成本较高,很容易挤压市场空间,民宿连锁化经营在民宿行业洗牌加剧的情况下成为趋势。此外,组织化程度不强也导致整体运营缺乏,单店在人才配比、营销费用和营销渠道上的投入都非常有限。

五、乡村振兴视域下旅游民宿优化发展路径

(一)树立新资源观,盘活闲置资源

对生态保护、耕地保护等红线从严把控,乡村地区发展空间被“挤压”,盘活现有闲置资源将是乡村旅游资源有效利用的重要方式。探索盘活闲置资源,采取回购、租赁、置换、退出等方式,利用老厂房、废弃庭院、古民居、农户闲置房等发展民宿。推进农村闲置房屋摸底调查工作,加快推进对闲置资源的转化利用,探索城镇旅游民宿创新发展、内涵式提升,促进共享经济落地生根。

(二)强化人才培养,提升民宿经管水平

健康发展旅游民宿,人才是保障。探索建立解决民宿经济发展难题的各类民宿发展智囊团、导师团。鼓励高校开设“民宿管家”“民宿主人”专业,培养民宿经营管理人才。积极组织民宿管家技能大赛,在民宿经营和从业人员中营造比学赶超的氛围,以培训促提升、以竞赛促示范,着力培养民宿人才队伍[4]。

(三)彰显地域特色,塑造民宿独特魅力

旅游民宿为了区别于精品酒店和乡村客栈,更需要在符合“人”的前提下,塑造出独特的“情怀”。尝试将旅游民宿的“个性”在设计理念、产品供给、服务提供、节点艺术、文化情怀等方面进行系统化呈现。加强旅游民宿特色房间、亲子研修、养生保健等产品的开发,丰富业态。利用徽文化、农耕文化、民俗文化、新安医学等,将地域特色融入旅游民宿建设和运营管理中。探索开发古黟蒸五鲜、黑鸡高汤葛粉盅、黟品山珍、黟县香榧等民宿伴手礼。鼓励支持开发研修旅游产品的旅游民宿,在黟县扶持音乐人、艺术家、设计大师打造艺术民宿,让艺术在基层落地生根、陶冶情操。

(四)统筹空间谋划,优化民宿发展格局

旅游民宿的布局考量“依山、伴水、滨湖、近景”。旅游民宿产业发展布局既要注重资源高效利用、公共服务有效配套、市场需求与空间要素集聚有机衔接,又要力求发展的协调均衡。黟县地处山区,资源环境绝佳,可依托风景道和宏村、西递、塔川等景区,培育民宿风景道和民宿聚集区。探索延伸民宿价值链,开展多元业态经营,以旅游民宿为纽带,推动乡村产业振兴发展。综合考虑生态环境、古建筑、古民居的安全性,加强对传统村落、古民居景区的旅游民宿承载量的核定,合理规划和布点旅游民宿,分阶段退出不合理产品和业态布局。

(五)积极探索创新,规范民宿发展

无论是建设还是运营管理,旅游民宿都缺乏相关经验,需要政府扶持。一是区域民宿品牌的培育。宏村人家、西递小院、塔川山居等具有地方特色民宿区域品牌,可根据资源、环境、规模、档次等,进行统一包装,市场推广。二是在组织化发展上进行探索。支持建立民宿联盟体,招引品牌民宿联盟店,鼓励乡村民宿发展,培育统一营销推广的旅游民宿集聚区;强化民宿协会等社会组织的统筹协调能力,为高质量发展民宿助力。三是民宿发展的示范样板要创新。培育景区依托型、古镇古村镇、生态度假型等乡村民宿样本。

六、结论与讨论

旅游民宿是“资金回乡”的重要路径,由民宿发展带动人才返乡、产业复兴、乡风文明,使得乡村振兴取得稳步实施基础。旅游民宿的培育发展,需要政府、企业、村集体、村民等多元利益主体协同作用,从政策、资金、人才、土地、文化等方面优化组合。此外,民宿经营者的管理、政策支持的匹配度、旅游社区居民的配合度等也是影响民宿发展的重要因素,这将是未来研究的重点

参考文献:

[1]SMITH W L.Understanding diffusion of technology(in⁃ternet/e-mail usage)in rural bed and breakfast operations:A three-year longitudinal study[J].International Journal of Innova⁃tion&Learning,2007,4(2):160-171.

[2]姜苗苗,章家恩,赵飞,等.乡村振兴视域下的乡村民宿发展研究——以增城“万家旅舍”为例[J].中国生态农业学报,2019,27(2):218-226.

[3]张海洲,虞虎,徐雨辰,等.台湾地区民宿研究特点分析——兼论中国大陆民宿研究框架[J].旅游学刊,2019,34(1):95-111.

[4]张文静,张凯,曹贤忠.乡村振兴视域下旅游民宿发展路径探究——以安徽省六安市为例[J].广西职业师范学院学报,2023,35(1):71-77.

[5]冯晓兵.中国民宿网络关注时空特征及影响因素研究[J].世界地理研究,2022,31(1):154-165.

[6]刘俊,占胜蓝,郑诗琳,等.民宿旅游的乡村性生产与消费研究[J].旅游学刊,2023,38(10):151-159.

[7]耿永志,张秋喜.实施乡村振兴战略,需整体性提高乡村治理水平[J].农业现代化研究,2018,39(5):717-724.

[8]李书覃,刘子初,杨苗苗,等.后疫情时期河南省乡村旅游发展的SLEPT分析[J].信阳农林学院学报,2020,30(4):44-48.

[9]曹开军,龙顺发.新疆县市旅游产业集聚演变及其影响因素[J].经济地理,2022,42(12):205-213.