工业机器人: 城市碳减排新动力论文

2025-06-18 17:12:08 来源: 作者:xuling

摘要:文章利用2006—2019年中国280个地级及以上城市的面板数据,深入探讨了工业机器人应用对城市碳排放的影响。结果显示,工业机器人的广泛应用显著降低了城市的碳排放量。

摘要:文章利用2006—2019年中国280个地级及以上城市的面板数据,深入探讨了工业机器人应用对城市碳排放的影响。结果显示,工业机器人的广泛应用显著降低了城市的碳排放量。进一步的机制检验表明,这种减排效应主要源于工业机器人推动的产业结构升级和增加的科技投入。该发现为城市碳减排策略的制定提供了新的视角和实证依据,极大地丰富了城市碳减排领域的研究基础,对于实现低碳发展和可持续城市建设具有重要意义。

关键词:工业机器人;碳排放;产业结构升级;科技投入

机器人技术和智能化产业是科技创新的关键领域,推动了经济社会的发展。工业机器人的大规模应用,作为产业转型升级的显著标志,将全面释放其智能化效应,推动产业向更加智能、高效的方向迈进[1]。当前已有一部分学者开始探究人工智能或智能制造如何影响碳排放。例如,黄赜琳等[2]发现,人工智能可以通过推动绿色技术创新和加强人机协同工作的匹配度来抑制碳排放;王海等[3]则指出,机器人的应用能够通过增强绿色创新能力和提升市场竞争的激烈程度来抑制城市碳排放;蒋为等[4]同样强调,智能化转型的推进对工业机器人的广泛应用提出了明确要求,显著促进了中国制造业在碳排放降低方面的成效。这一观察不仅凸显了机器人在推动产业绿色转型中的关键作用,也为制造业的低碳发展提供了有力的支撑。然而,当前关于工业机器人应用在智能制造助力碳减排方面的研究尚不够深入,特别是在理论探讨、实证检验以及城市层面的异质性分析方面还需进一步加强。

为了弥补现有研究的不足,本文基于2006—2019年中国280个地级及以上城市的详尽面板数据,进行了全面而系统的分析,系统探讨并详细分析工业机器人应用对城市碳排放的实际影响。这一研究不仅扩展了对工业机器人与碳排放关系的认识,还为理解工业机器人在推动城市可持续发展中的作用提供了见解。

一、理论分析与研究假说

多年以来,中国经济的快速增长主要依赖于资源密集型模式,导致能源消耗增加和碳排放上升,引发了严重的环境问题。为应对这一挑战,各界积极寻求经济绿色转型的有效途径。数字经济的兴起,尤其是智能装备如工业机器人的广泛应用,为实现可持续发展目标提供了新机遇。这些技术的应用优化了传统生产方式,降低了能源消耗和碳排放,为绿色发展提供了坚实支撑,有助于经济社会转向长期可持续的发展轨迹[3-4]。研究表明,工业机器人应用显著减少了企业的污染排放[5-6]。工业机器人技术的广泛采用极大地推动了企业生产流程的自动化和智能化转型,进而对降低城市整体的碳排放产生了积极影响[7]。基于上述深入的分析,本文提出以下理论假说。

H1:工业机器人应用能够有效促进城市碳减排。

产业结构的优化升级对于构建现代化产业体系至关重要,尤其是在推动产业向高端化、智能化和绿色化转型方面发挥了关键作用。工业机器人的广泛应用已成为推动传统产业转型升级的重要驱动力,它不仅提升了生产效率和产品质量,也加快了制造业向智能制造的演进。此外,工业机器人的推广还促进了产业结构的整体升级,为构建一个以高端化、智能化和绿色化为特征的现代产业体系打下了坚实的基础。据此,本文进一步提出以下理论假说。

H2:工业机器人应用能够促进产业结构升级进而有效促进城市碳减排。

在宏观经济调控框架内,财政收支结构的优化是政府关键的经济政策工具,显著影响着区域碳排放。刘俸奇等[8]的研究指出,财政支出的结构性调整能促进产业结构升级并改善环境质量,凸显财政政策在促进绿色发展中的关键作用。生产性财政支出虽然能积极推动工业产出增长,但这种增长常常伴随着能源的高消耗和大量的排放物,导致城市碳排放量增加。而非生产性支出,如科技投入,则可能鼓励企业加强环境治理和绿色技术创新,进而降低城市碳排放[8]。随着技术的进步,工业机器人的广泛应用正被政府作为优化财政支出和推动产业转型的关键手段。据此,本文提出如下假说。

H3:工业机器人应用能够通过增加科技投入进而减少城市碳排放。

二、研究设计

(一)模型设定

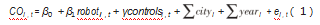

本文构建了双向固定效应模型,对工业机器人应用对城市碳排放的潜在影响进行分析。

其中,i表示城市,t表示年份;COi t为城市i在i年的碳排放强度;robot为城市工业机器人的应用水平;controls为控制变量;cityi为地区固定效应,yeari为年份固定效应;ei t为随机误差项。

(二)变量选取

本文的被解释变量为城市碳排放规模,通过城市的碳排放总量衡量。数据来源于中国碳核算数据库(CEADs)公布的基于城市排放清单计算的中国城市碳排放数据。

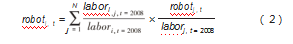

解释变量为工业机器人应用水平。借鉴许健等[9]的研究进行测度。具体指标构建如下。

其中,i和j分别指代不同的城市和行业,而t代表特定的年份;roboti,t表示在年份t,城市i的工业机器人的安装密度;robotj,t表示行业j在同年份的工业机器人的安装密度;labori,j,t=2008表示城市i中行业j在基准年份2008年的就业人员数量;labori,t=2008和laborj,t=2008分别表示城市i和j行业在2008年的整体就业情况。

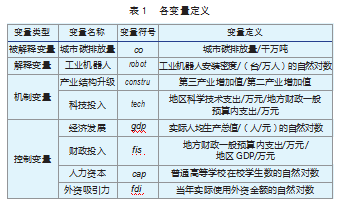

根据理论模型,本文选取的机制变量分别为产业结构升级(constru)和科技投入(tech)。产业结构升级通过第三产业与第二产业增加值的比值来衡量,这一比值能够直观地反映出经济结构中服务业相对于制造业的发展程度,从而有效衡量产业结构的转型升级态势。科技投入则通过城市科学技术支出占财政总支出的比重来评估,这一比重的增加直接体现了政府对科技领域的财政支持和科技创新的重视程度。

为了更为准确地描绘工业机器人应用对中国城市碳排放的影响,本文选取了多个城市层面的指标作为控制变量,包括经济发展(gdp)、财政投入(fis)、人力资本(cap)和外资吸引力(fdi)。各变量具体定义如表1所示。

(三)数据来源

本文采用2006—2019年间中国280个地级及以上城市的面板数据。数据的来源丰富多样,主要包括中国碳核算数据库(CEADs)、国际机器人联合会(IFR)的统计数据。主要变量的统计特征详见表2。

三、实证结果与分析

(一)基准回归结果分析

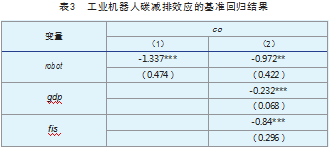

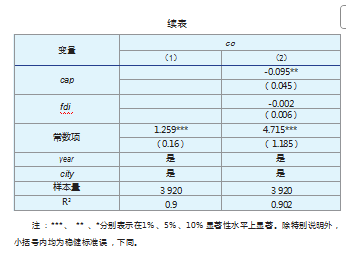

表3展示了工业机器人应用对中国城市碳排放的基准回归结果。其中,列(1)和列(2)分别对应未加入控制变量和加入全部控制变量的两种情况下的估计结果。通过对比分析,可以观察到robot的回归系数在统计上显著为负,且分别在1%和5%的置信水平下表现出显著的效应。同时,列(2)的回归结果及主要变量的统计结果显示,robot的回归系数为-0.972,表明工业机器人应用增加1个单位可以使得城市碳排放平均减少0.972个单位。由此可见,工业机器人应用能够有效促进城市碳减排,假设1得以验证。

在探讨控制变量的影响时,发现经济发展变量的系数为显著负值。这一结果表明地方政府在推动经济增长的同时,对生态保护和环境治理的重视程度也在逐渐上升。因此,政府可能采取了更为积极的策略以平衡经济发展与环境保护之间的关系。财政投入的系数显著为负可能反映了政府对绿色化转型的财政支持,通过优化财政政策鼓励城市可持续发展。人力资本系数的显著负值表明其在促进企业创新和提高资源效率方面起到了积极作用,有助于减少能源消耗和碳排放。外资吸引力的系数虽然为负,但统计上并不显著,这可能说明在吸引外资的过程中,尽管强调了质量提升和可持续发展,地方竞争仍可能影响环境标准的执行。

(二)稳健性检验

1.调整研究样本

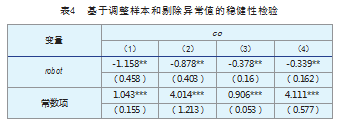

鉴于直辖市与计划单列市在行政级别、研发水平、环境规制等方面与一般地级市存在显著差异,本文参照吕冰洋等[10]的研究,剔除直辖市和计划单列市之后重新回归,回归结果展示在表4的列(1)和列(2)中。可以发现robot的系数与基准回归基本一致且仍在5%水平上显著为负,这表明在调整样本容量后本文的研究结论依然稳健。

2.剔除异常值影响

考虑到回归样本中可能存在的异常值对估计结果产生的潜在偏差,本文在基准回归分析之前,对所有相关变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理,以确保数据的稳健性和分析结果的准确性。结果详细展示在表4的列(3)与列(4)中。可以发现,剔除异常值并未对本文的主要结论产生任何实质性的改变。

3.工具变量法

为了处理可能存在的内生性问题,本文采用了工具变量法进行稳健性检验。在工具变量的选择上,我们特别选用了美国同行业工业机器人的使用状况作为中国工业机器人应用的替代变量,以增强模型分析的准确性和稳健性。具体指标构建如下。

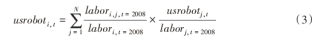

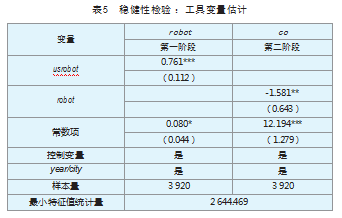

其中,usrobot表示美国对中国各城市的机器人覆盖度;usrobotj,t表示美国j行业在t年的工业机器人应用情况。表5列示了工具变量的回归分析结果。第一阶段回归结果显示,usrobot的回归系数在1%水平上显著正相关。第二阶段中,robot的回归系数在5%水平下显著为负。此外,回归结果成功通过了弱工具变量识别检验,表明在控制了潜在的逆向因果关系后,研究结论依然稳健可靠。

四、进一步研究

(一)机制检验

依据理论分析,本研究实证检验了工业机器人应用对产业结构升级和科技投入的影响,以探讨其抑制城市碳排放的潜在机制,所得结果如表6所示。表6列(1)详细列出了工业机器人应用与产业结构升级之间关系的回归结果,工业机器人应用的系数为0.075,且在1%的水平上显著,表明其对产业结构升级具有显著正面效应。也就是说,随着工业机器人应用的增加,产业结构正逐步向更高级别的服务导向型经济转变,为实现高端化、智能化、绿色化的现代产业体系奠定了坚实基础。Brannlund等[11]的研究揭示了产业结构优化升级对能源消费结构和效率的深远影响,这种变化有效地抑制了碳排放的增长,从而验证了假设2的正确性。表6列(2)详细报告了工业机器人应用对科技投入影响的回归结果。结果显示,工业机器人应用的系数为0.003,且在统计上达到1%的显著性水平,反映了其在促进科技投入方面的作用。科技投入的增加有助于企业加强环境治理,推动生产技术的绿色转型,减少城市碳排放[8],从而验证了假设3的有效性。

(二)异质性分析

1.城市产业模式异质性

城市间产业模式的异质性受经济发展水平、资源条件和历史背景的影响,导致工业机器人对碳减排效应的作用存在差异。本文参照李虹等[12]的研究,将样本城市细分为资源型城市与非资源型城市两类,并在表7中展示了分组回归结果。结果表明,工业机器人应用在非资源型城市的碳排放抑制作用更为显著。资源型城市倾向与资源开采和加工,面临产业结构单一化;相反,非资源型城市产业结构多元,对资源依赖性低,更易采用工业机器人等技术,提升生产效率,降低能源消耗和碳排放。

2.工业发展异质性

根据工业发展的异质性,本文将研究样本划分为老工业基地城市和非老工业基地城市,并进行了分组回归分析,如表7列(3)和(4)所示。分析结果表明,非老工业基地城市在采用工业机器人技术后,在碳排放减少方面效果更佳。这归因于老工业基地城市的产业结构和生产模式导致的路径依赖,限制了其短期内降低能耗的能力。与此同时,非老工业基地城市在环境规制上更为严格,为其节能减排提供了更大的潜力。

五、结论与政策启示

在深入探讨了工业机器人应用对城市碳排放的实际影响及作用机制后,本文得出三点结论:第一,工业机器人应用能够有效抑制城市碳排放,且该结论经过稳健性检验后仍保持不变。第二,本文通过机制检验发现工业机器人应用的碳减排效应能够通过促进产业结构升级和科技投入来实现。第三,工业机器人应用显著抑制了非资源型城市、非老工业基地城市的碳排放,但对于资源型城市、传统老工业基地效果不显著。

基于此,本文建议:加大智能制造技术的研发力度,并深入推进工业智能化技术,最大化发挥工业机器人在减少碳排放方面的作用。调整财政资源配置,加大对科学技术领域的投入,特别是在节能减排等基础研究领域,为低碳转型提供坚实的基础。坚持宏观政策引导与精准分类指导相结合,促进不同城市共享智能化发展成果。

参考文献:

[1]吕越,谷玮,包群.人工智能与中国企业参与全球价值链分工[J].中国工业经济,2020(5):80-98.

[2]黄赜琳,蒋鹏程.数字低碳之路:工业机器人与城市工业碳排放[J].财经研究,2023,49(10):34-48.

[3]王海,郭冠宇,闫卓毓.机器人应用对城市碳排放影响的机理与效应研究[J].财经问题研究,2023(5):52-63.

[4]蒋为,龚思豪,李锡涛.机器人冲击、资本体现式技术进步与制造业碳减排——理论分析及中国的经验证据[J].中国工业经济,2022(10):24-42.

[5]YU Lingzheng,WANG Yao,WEI Xiahai,et al.Towards low-carbon development:The role of industrial robots in decarbon⁃ization in Chinese cities[J/OL].Journal of Environmental Manage⁃ment,2023,330(15).[2024-05-09].

[6]綦建红,张志彤.机器人应用与出口产品范围调整:效率与质量能否兼得[J].世界经济,2022,45(9):3-31.

[7]WANG Jialong,WANG Weilong,LIU Yong,et al.Can industrial robots reduce carbon emissions?Based on the perspective of energy rebound effect and labor factor flow in China[J/OL].Technology in Society,2023,72.[2024-05-09].

[8]刘俸奇,张同斌.财政收支结构变动,产业结构转型与环境质量改善[J].财政研究,2020(10):57-73.

[9]许健,季康先,刘晓亭,等.工业机器人应用,性别工资差距与共同富裕[J].数量经济技术经济研究,2022,39(9):134-156.

[10]吕冰洋,陈怡心.财政激励制与晋升锦标赛:增长动力的制度之辩[J].财贸经济,2022,43(6):25-47.

[11]BRANNLUND R,PERSSON L.To tax,or not to tax:Preferences for climate policy attributes[J].Climate Policy,2012,12(6):704-721.

[12]李虹,邹庆.环境规制,资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J].经济研究,2018,53(11):182-198.