会计类国家级一流本科课程建设现状与优化建议论文

2025-04-07 17:58:10 来源: 作者:xuling

摘要:课程是人才培养的核心载体,课程质量直接决定人才培养质量。文章选取教育部公布的首批、第二批国家级一流本科课程认定结果作为研究样本,分析会计类国家级一流本科课程建设现状,并提出课程建设的优化建议。

[摘要]课程是人才培养的核心载体,课程质量直接决定人才培养质量。文章选取教育部公布的首批、第二批国家级一流本科课程认定结果作为研究样本,分析会计类国家级一流本科课程建设现状,并提出课程建设的优化建议。研究发现:“双一流”建设高校相对普通高校占据立项数量优势;不同类别高校会计专业立项课程数量差距明显,财经类高校表现突出;课程团队负责人以教授为主,学科领军人才相对有限;认定类别集中于传统理论课程,面向“大智移云物”的学科前沿课程相对缺失;虚拟仿真实验教学课程数量有限,探索研究型课程少于综合设计型课程。

[关键词]一流本科课程;会计类;课程建设

1研究背景

作为教学基本建设的重要内容,课程建设是保证和提高教学质量的重要抓手,对实现人才培养目标具有十分重要的意义。国家鼓励各高校在人才培养中积极推行分类发展与特色发展相结合的方式,注重多元化、综合性人才培养。各地区也积极响应国家号召,针对人才培养需求,全面推进新工科、新医科、新农科、新文科“四新”建设[1]。

会计人才作为完善中国特色现代企业制度的中坚力量,在提供基本会计信息、企业决策支持等方面具有重要的作用[2]。财政部制定的《会计改革与发展“十四五”规划纲要》强调,聚焦直接影响会计学科专业建设的关键因素,从师资、课程、教材、教学内容与教学方式和实践基地等方面进行以战略思维、业财融合、数学智能为导向的教改研究和探索。这为深化会计人才培养,提升高端会计人才培养质量指明了方向。

2会计类国家级一流本科课程认定数量特征

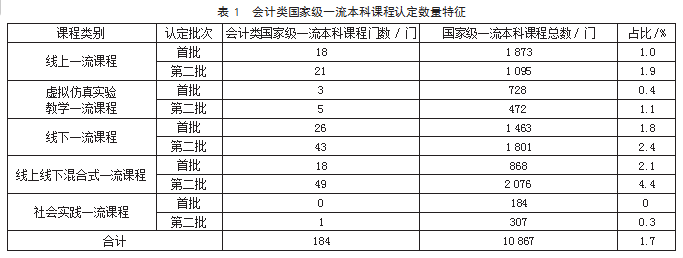

依据两批次国家级一流本科课程认定结果,本文统计的会计类国家级一流本科课程认定数量特征如表1所示。

由表1可知,会计类第二批国家级一流本科课程认定数量和占比相较于首批呈现显著上升趋势。从绝对数量来看,课程认定主要集中在线下一流课程,两批次共69门;从相对比例来看,混合式课程占比较高。线上课程、虚拟仿真实验课程与社会实践课程数量存在差距,需要各高校进一步加大建设力度,打造高质量的会计类一流课程。

3会计类国家级一流本科课程建设现状

3.1课程建设单位的办学层次不同

通过查询“双一流”建设高校与普通高校会计类国家级一流本科课程建设情况,发现不同层次、不同地区的高校课程认定情况存在差异,“双一流”建设单位相对普通高校占据优势,不同区域高校认定课程分布不够均衡,办学地点以东部发达地区为主。东部地区立项课程共计86门,中部地区共计45门,西部地区共计34门,东北地区共计20门。“双一流”建设高校承担更大的人才培养使命,既需要培养学科“专精”人才,也需要培养具备国际竞争力的人才。除去“双一流”建设高校,普通高校在全国本科高校中的占比高达88%,作为中国高等教育体系中的重要组成部分,普通高校同样在为社会培养优秀人才、推动社会进步等方面发挥着不可替代的作用[3]。

3.2课程建设高校的办学类型不同

高校办学类型不同,会计类国家级一流本科课程认定数量不同,呈现以财经类高校为主、综合类高校和理工类高校为辅的分布趋势。财经类高校两批次共94门,综合类高校两批次共42门,理工类高校两批次共26门。会计学是工商管理类热门专业,据统计,全国共有600多所高校开设会计专业,但通过会计类国家级一流本科课程认定的高校仅153所,可能是不同类型高校在资金、师资、实验设施的投入等方面存在差异,导致不同高校会计类国家级一流本科课程认定数量的差距明显。不同类型高校的学科特色和发展定位不同,财经类高校会更侧重于本校的特色专业,从而在立项课程的选择上有所侧重。不同类型高校的教育理念和管理机制不同,同样会影响会计类国家级一流本科课程认定数量。

3.3会计类排名前十的立项课程类型存在差异

排名前十的立项课程主要集中于财务管理与会计核算类等传统课程,面向“大智移云物”的学科前沿课程相对缺失。其中,线上课程排名前三的是财务管理、会计学、审计学,线下课程排名前三的是财务管理、审计学、中级财务会计,混合式课程排名前三的是财务管理、会计学、中级财务会计。传统的会计类课程强调会计确认、计量、记录、报告等内容,但目前以上内容已逐渐被智能化的财务软件替代,企业需要会计人才具备数据挖掘、战略财务分析、风险管理等方面的能力,以此为企业提供更具战略性和前瞻性的财务决策支持。

数智化时代给传统人才培养模式带来巨大挑战,会计专业的学生既需要把握行业前沿动态,也需要深层次融合专业知识、商业理念和信息技术,成为适应目前经济发展环境的复合型人才[4]。

3.4课程负责人以教授为主

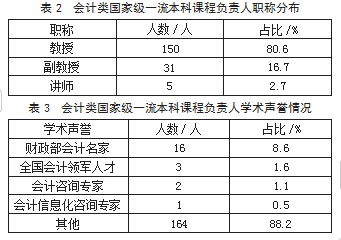

184门会计类国家级一流本科课程涉及的课程负责人共186人,其中两门课程有两位负责人。本文对课程负责人的职称分布与学术声誉进行统计,具体如表2和表3所示。

会计类国家级一流本科课程的负责人以教授为主,这体现了教授、副教授为本科生授课的基本要求。然而,以财政部会计名家、全国会计领军人才等为代表的高水平学科带头人占比相对偏低。高校在发展过程中通过引进、培养等措施加大了师资队伍建设力度,取得了一定成效,但仍然存在需要改进的地方。一方面,高校会计类教学师资队伍结构不够合理,缺乏高水平学科带头人;另一方面,高校在提供专业可持续发展支持方面存在不足,尚未形成完善的师资队伍成长保障体系。

3.5虚拟仿真实验课程建设不充分

从课程数量来看,首批、第二批会计类国家级一流本科课程中的虚拟仿真实验课程共8门,实验类型属于综合设计型的课程有6门,属于探索研究型的课程仅2门。从课程内容来看,部分实验课程体现出“大智移云”趋势,但探索研究型课程少于综合设计型课程。综合设计型课程侧重于将学生的知识和技能应用于解决实际问题,探索研究型课程鼓励学生进行独立的探索和发现,培养学生的科学研究能力和创新思维。相比之下,综合设计型实验课程虽然提高了学生的实践能力,但是对学生独立思考和创新能力的培养有限。

随着数字经济时代的到来,虚拟仿真技术在高等教育中的应用日益广泛,为教学提供了全新的方式和手段。虚拟仿真实验课程数量偏少的问题影响了学生的实践能力培养。究其原因,主要是建设虚拟仿真实验项目通常投资大且耗时长,部分高校在虚拟仿真实验教学方面的投入不够,导致课程数量有限,无法满足学生的需求;项目建成后需要持续维护和升级设备,而开发和维护项目的工作量大。

4会计类国家级一流本科课程建设建议

4.1改变课程分布相对不均衡的状态

近年来,我国经济快速发展,高等教育改革不断深化,不同层次、不同地区的高校教育资源不均衡问题逐渐凸显,造成教育资源优质地区人才相对过剩,教育资源紧张地区人才相对短缺。各高校的会计专业在教学水平、师资力量、课程设置等方面存在一定的差异。针对这些问题,一方面,教育主管部门可以制定政策,实施高等学校本科教学改革,包括提升课程质量标准、深化专业综合改革、强化实践创新能力培养等,进而提升高等教育教学质量;另一方面,持续加大西部地区和东北地区高校建设力度,提供相应的资源和资金支持,推动高校积极建设会计类一流课程。

4.2加强与“大智移云物”的融合

“大智移云物”是信息化发展的新阶段,各行业都在不断适应这一新阶段和应对新的挑战,会计行业也不例外[5]。财务共享服务中心、财务机器人等已经广泛运用到企业中,大量企业开始使用自动化记账和一键报税软件,未来也将高度依赖各种新兴技术。因此,在会计类国家级一流本科课程的建设过程中,会计、财务管理与信息技术的交叉融合必不可少。一方面,高校应该注重将会计类课程内容与信息技术相融合;另一方面,注重将会计类课程授课与信息技术进行融合。加大线上课程建设资源投入力度,开展翻转课程设计,注重以学生为中心的启发式、研讨式教学,实现学生个性化学习、交互式学习,达到“以学生为本,以学生为主”的教学目的,持续提升课程教学质量。

4.3加强会计类虚拟仿真实验课程建设

推进虚拟仿真实验课程建设是提升高校会计专业教育质量的有效途径之一[6]。首先,高校应注重虚拟仿真实验课程教学资源的建设和维护。教学设计需要满足专业课的实验教学要求,课程目标需要与会计工作岗位的实际需求保持同步,然后充分考虑资源的可适应性;加强教学资源开发后期升级与调整工作,增加新的教学内容,如数据分析、信息系统审计等,以适应会计数字化转型的要求;实现虚拟仿真实验课程教学资源开放共享,形成多元、开放、共享的虚拟仿真实验课程教学资源库,避免高校重复开发相同的资源,减少教学资源建设成本和风险。

其次,高校应该与相关企业建立合作关系。这样一来,企业可以提供实际案例和其他教学资源支持。通过融合高校的专业知识优势与企业技术优势,开发具有挑战性和真实性的探索研究型实验课程教学资源数据库,并涵盖不同领域和复杂度的会计问题。

最后,高校应该强化虚拟仿真实验课程教学效果的反馈与评价,强调个性化反馈。组建专业的反馈与评价团队,负责评估虚拟仿真实验课程的教学效果,或建立多样化反馈渠道,包括在线平台、意见箱、面谈等,针对性地开展教学资源的完善、改进、升级和扩展等工作,不断增强教学资源的适用性,确保虚拟仿真实验科学教学质量持续提升。

4.4加强会计类课程教学团队建设

教学团队是会计类国家级一流本科课程建设中的关键力量,教师团队的知识、技能水平与职称分布等均会影响课程建设质量[7]。针对原有的教学团队,高校需要根据专业发展要求,完善教师引入制度,聘请具备扎实学科知识与丰富教育教学经验的教师,积极吸纳学科领军人才,以及会计领域具有实践经验的专业人士加入团队,共同开展课程开发、认定及教学方案的具体实施等工作。

主要参考文献

[1]唐运舒,张晨.新文科视域下工科院校国家一流会计学专业建设探索[J].财会通讯,2023(19):149-154.

[2]崔华清.加快构建国际一流、中国特色高端会计人才培养体系[J].财务与会计,2023(4):86-87.

[3]黄勇荣,邓雯婕.“双一流”背景下“双非”高校培育特色学科的路径选择[J].乐山师范学院学报,2020(10):87-94.

[4]潘妲.一流本科课程建设研究:以“税法”课程为例[J].长春理工大学学报(社会科学版),2023(3):76-81.

[5]高新阳,马春燕.“数智”时代应用型本科会计学专业实践教学改革研究[J].商业会计,2022(7):123-126.

[6]许驰,武志勇.大数据时代高校会计专业人才培养模式创新研究[J].经济研究导刊,2023(10):105-107.

[7]王宾.会计学一流本科专业核心课程群重塑创新探索:以上海商学院为例[J].湖北开放职业学院学报,2024(1):1-3.