胡尖山延安组油藏古地貌恢复及再认识论文

2025-04-07 17:54:45 来源: 作者:xuling

摘要:印模法恢复古地貌更加准确,通过印模法恢复的古地貌和早期恢复的古地貌对比,得到在蒙陕古河东西侧郝滩地区的古地貌与之前恢复的古地貌存在较大差异,由此为下步井位部署提供了地质依据。

摘要:由于胡尖山侏罗系延安组油藏的古地貌认识不清,不能全面掌握延安组油藏的分布及成藏规律,导致井位部署后部分采油井无工业油流或低于预期的产能,因此文章通过地震预测法、残余厚度法和印模法综合对比分析,并与以前恢复的古地貌对比,实现地质特征再认识。其研究表明,印模法恢复古地貌更加准确,通过印模法恢复的古地貌和早期恢复的古地貌对比,得到在蒙陕古河东西侧郝滩地区的古地貌与之前恢复的古地貌存在较大差异,由此为下步井位部署提供了地质依据。

关键词:延安组;胡尖山地区;古地貌恢复;鄂尔多斯盆地

0引言

鄂尔多斯盆地胡尖山地区勘探开发多集中在三叠系延长组,而侏罗系延安组研究相对较少。随着胡尖山油藏的开发,延长组油藏基本已经全面开发,上产形势严峻,后续建产资源匮乏,因此近年开始了延安组油藏的开发,主要针对延安组的延7、延8、延9、延10和富县组。随着勘探开发的进行,发现了一批浅层高效开发的油藏,存在增储空间,有较好的勘探开发前景。在延安组油藏的勘探过程中,出现了一些地质认识上富含油气的区域,但钻井后几乎无工业油气流或产能很低。

古地貌是控制盆地沉积相发育与分布的主要因素之一,其在一定程度上控制着沉积体系的类型及展布、层序的形成及发育、优质储层及油藏的分布,恢复沉积前古地貌以及精细古地貌研究对油气勘探意义重大。因此,急需开展古地貌恢复,掌握胡尖山地区延安组油藏的分布及成藏规律,有效降低勘探风险。本文通过地震预测法、残余厚度法和印模法综合对比分析,明确了印模法恢复更加准确,阐述了印模法恢复的古地貌与之前恢复的古地貌的差异,为下步井位部署提供了地质依据。

1区域地质背景

鄂尔多斯盆地延长组沉积形成地层后,由于印支运动使鄂尔多斯盆地整体抬升,形成了西高东低的构造格局,同时由于长期的风化剥蚀,形成了沟壑纵横的古地貌特征。此时,延安组地层的不断沉积,使得延10、延9段沉积古地貌基本被填平,变为沼泽平原环境[1]。

胡尖山油田地理位置位于陕西省定边县及吴起县境内,区内地形复杂、沟谷纵横、梁峁交错,面积2 264.9 km2;区内地表属典型的黄土塬地貌,地形起伏不平,地面海拔1 303~1 907 m,相对高差在600 m左右;胡尖山油田构造位置位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部,属于宁陕古河和蒙山古河区域。胡尖山油田富县组、延10地层分布厚度变化大,该时期古地形起伏较大,延9-延6地层相对稳定,地层厚度变化不大,整体反映了延10油层组填平补齐、延9-延6油层组差异沉积的沉积演化过程[2]。

2古地貌恢复方法

为了全面掌握延安组油藏的分布及成藏规律,需开展古地貌恢复工作。以往的古地貌恢复多通过三类方法开展:第一类是地层厚度恢复古地貌,包括残余厚度法、印模法、层拉平法等;第二类是通过沉积学特征识别古地貌,称为沉积学方法;第三类是通过地震手段进行地震切片恢复古地貌,称为地震预测方法。古地貌恢复方法众多,但不同的方法都有其优缺点,针对不同地质条件应选用不同的方法,结合勘探实际对比分析,确定最适合目标区的古地貌恢复方法[3]。

2.1地层厚度恢复古地貌

2.1.1残余厚度法

残余厚度法是通过衡量在长期地质历史时期中残余下来的地层厚度特征来恢复古地貌。具体步骤是结合测井资料,初步进行地层划分,在剥蚀后的地层选取一个稳定分布且易于识别的地层作为基准层,将选定的基准层拉平,在基准面以上的地层厚度则为残余厚度,以残余厚度作为参考条件,开展古地貌恢复工作。该方法假设地层厚度较为平整,且沉积后未经历剧烈的构造变化。

2.1.2印模法

印模法是把残余厚度做一个“镜面”,选择有剥蚀地貌特征的面做填平补齐,填平补齐后的面作为基准面,通过测井曲线分析基准面到残余厚度面的厚度,这个厚度绘制的等值线图即为古地貌图,可以通过绘制的古地貌图分析不同的地貌特征[4]。该方法把填平补齐后的基准面作为一个等时界面,结合测井曲线考虑沉积过程,最终对古地貌进行半定量表示。

2.1.3层拉平法

层拉平法是假设地层原始厚度不变,通过测井曲线地层划分后,根据划分结果选择一个基准面作为参照面,通过底面减去顶面深度后再把顶面拉平,此时形成的底面则认为是古地貌。该方法一般要结合三维地震和物探技术更精细地层刻画,才能得到相对准确的数据。

2.2沉积学法恢复古地貌

沉积学法是通过分析目标区所在的盆地或较大范围区域的沉积环境,研究大背景下的地层沉积特征和沉积时期,了解大背景下的剥蚀程度,并通过绘制古构造格局、地层厚度图、岩相古地理图等,细致分析古构造特征、古水流方向和地质沉积时期,最终恢复目标区的古地貌。该方法需要通过大量数据综合分析恢复古地貌,若数据量较少,则无法使用此方法。

2.3地震预测法恢复古地貌

地震预测法是通过以地震资料为核心,结合测井、地质露头以及相关的沉积相、砂体发育特征等地质资料综合分析,通过地震切片和三维可视化、地震和地质成果相互校对,最终恢复古地貌。该方法主要是依靠地震资料,若目标区无地震相关资料,则无法开展。

3古地貌恢复方法对比分析

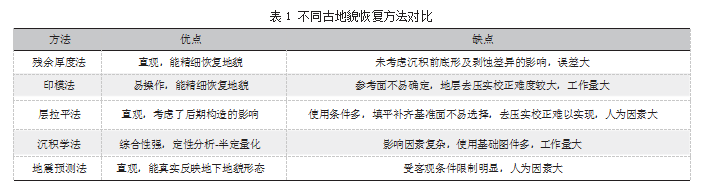

印模法和残余厚度法是以往古地貌恢复常用的方法,但都存在一定的不足:第一,不能确保原始地层厚度是等厚的;第二,原始地层的厚度和古构造运动没有直接相关性;第三,沉积形成的地层剥蚀事件的次数和强度不清楚,不能明确残余厚度是一次还是多次构造运动剥蚀的结果。不论采用哪种方法,单一方法下,一般很难刻画精度较高的古地貌,都需要结合测井、地震等资料。为了更好地结合各古地貌恢复方法,对不同古地貌恢复方法的优缺点进行分析,如表1所示。结合目标区现有的资料,本次优选地震预测法、印模法及残余厚度法进行古地貌恢复。

4古地貌恢复对比

4.1地震预测法

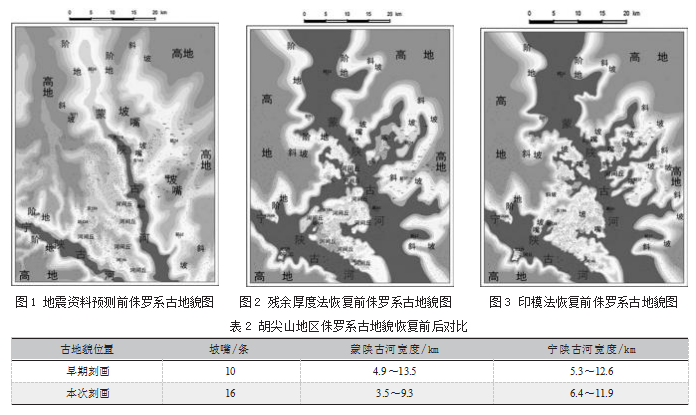

印支运动导致鄂尔多斯盆地西部抬升,形成西高东低地貌格局,自西向东发育五条下蚀河谷,在此基础上沉积了富县、延安组地层。根据胡尖山地区二维地震资料反演,恢复侏罗系古地貌,如图1所示,将前侏罗系古地貌划分为古河道、高地、斜坡、阶地、坡嘴、河间丘六种次级地貌单元[5]。

4.2残余厚度法

残余厚度法(J1f底-长2底厚度)古地貌精度受长2底界分层精度影响,由于工区部分井长2底部K7标志层发生相变,个别井分层可能存在误差,因此残余厚度法较印模法恢复的古地貌精度稍差,如图2所示。

4.3印模法

三叠纪末的印支运动使得鄂尔多斯盆地整体抬升,延长组顶部受强烈的剥蚀作用,使整个盆地形成沟壑纵横的古地貌。延安组属于河道充填型沉积,在延9油层组沉积后,鄂尔多斯盆地古地形被填平补齐,演化为准平原化的沼泽环境。

印模法(富县+延10厚度)选用延10顶部煤线和富县底部风化壳作为等时界面,与地震、残余厚度法恢复的古地貌相比,具有更高的解释精度,尤其对剥蚀区、古河道走向、宽度及次级地貌单元的刻画更加准确,如图3所示。本次研究选定印模法作为恢复古地貌的方法,结合测井、露头等资料,精细刻画古地貌。

5古地貌刻画对比

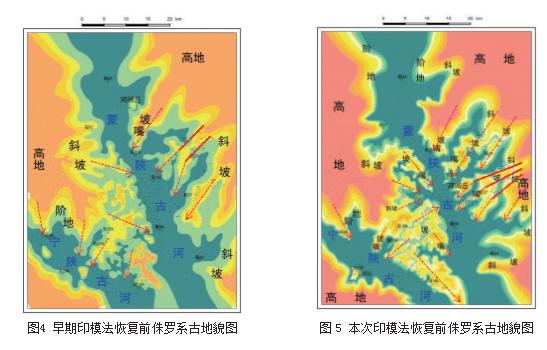

早期由于井数较少,古地貌刻画不够精细,随着勘探及开发进行,井数逐渐增多。目前通过印模法刻画古地貌,与早期古地貌刻画相比,在蒙陕古河东西侧郝滩地区存在较大差异,早期蒙陕古河东侧刻画4条坡嘴,本次刻画7条坡嘴,早期蒙陕古河西侧刻画2条坡嘴,本次刻画5条坡嘴,刻画后蒙陕古河、宁陕古河河道变窄,如表2、图4和图5所示。

6结论

(1)古地貌恢复方法一般分为地层厚度恢复古地貌、沉积学特征识别古地貌和地震预测刻画古地貌三种方法,常用的是多方法相结合,以提高古地貌刻画精度;

(2)根据胡尖山延安组油藏现有资料,对比分析地震预测法、残余厚度法和印模法恢复古地貌,得到印模法对剥蚀区、古河道走向、宽度及次级地貌单元的刻画具有更高的解释精度;

(3)随着勘探开发井数的增多,古地貌刻画精度逐渐提高,实现了胡尖山延安组油藏古地貌的再认识,可为下步井位部署提供地质依据。

参考文献:

[1]郭春玲.定靖吴地区前侏罗纪古地貌对延安组油气差异富集的控制作用研究[D].西安:长安大学,2023.

[2]耿军阳,刘丽萍,罗顺社,等.鄂尔多斯盆地环江地区侏罗系延安组古地貌特征与油气成藏规律[J].大庆石油地质与开发,2023,42(1):23-31.

[3]赵永刚,王东旭,冯强汉,等.油气田古地貌恢复方法研究进展[J].地球科学与环境学报,2017,39(4):516-529.

[4]李永锋,代波,怀海宁,等.安塞油田南部侏罗系古地貌与延安组油气成藏关系[J].桂林理工大学学报,2020,40(3):486-493.

[5]卜广平,陈朝兵,成健,等.胡尖山地区前侏罗纪古地貌及成藏条件分析[J].断块油气田,2019,26(1):1-6.