创新绩效导向的装备制造产业“双链”融合分析论文

2025-04-02 10:59:14 来源: 作者:xujingjing

摘要:装备制造业是现代产业体系的重要组成部分,构成了国家经济增长的根基。文章以装备制造产业为研究对象,以创新绩效为目标,通过梳理相关文献,探究了装备制造产业链、创新链的内涵及构成,分析了装备制造产业双链融合网络、融合路径与融合机制,研究了双链融合、知识管理与创新绩效三者之间的作用关系,提出了关系假设,构建了相应的理论模型。研究结果表明:装备制造产业双链融合涵盖双链融合网络、双链融合路径和双链融合机制,装备制造产业双链融合对企业创新绩效有直接效应,知识管理在双链融合与企业创新绩效间存在中介作用。

摘要:装备制造业是现代产业体系的重要组成部分,构成了国家经济增长的根基。文章以装备制造产业为研究对象,以创新绩效为目标,通过梳理相关文献,探究了装备制造产业链、创新链的内涵及构成,分析了装备制造产业双链融合网络、融合路径与融合机制,研究了双链融合、知识管理与创新绩效三者之间的作用关系,提出了关系假设,构建了相应的理论模型。研究结果表明:装备制造产业双链融合涵盖双链融合网络、双链融合路径和双链融合机制,装备制造产业双链融合对企业创新绩效有直接效应,知识管理在双链融合与企业创新绩效间存在中介作用。

关键词:装备制造业;产业链;创新链;双链融合

装备制造产业是为国家经济和国防建设供应技术设备的支撑产业,构成了国家经济增长的根基。以《中国制造2025》的提出为标志,我国加速装备制造产业的发展步伐,推动了装备制造产业规模的扩大和产业的升级,成功跻身制造业强国。装备制造产业的双链融合在助力中国从制造大国向制造强国的转型、构建现代化产业结构方面,都起到了至关重要的作用。本研究选择装备制造产业作为研究对象,基于双链融合视角,以创新绩效为目标,对装备制造产业双链融合网络、融合路径和融合机制进行了深入探讨。

一、文献综述

(一)产业链文献综述

1958年,美国经济学家赫希曼在《经济发展战略》一书中首次提出“产业链”这一概念,其对产业的前向联系及后向联系展开分析,界定了产业链的概念[1],随后国外学者逐渐将其演变为生产系统及商品链等概念[2]。国外学者的研究主要围绕产业链的内涵及阶段划分展开,Thomas等(1996)将产业链划分为原材料采购、生产制造和销售三个基本阶段[3],Huang等(2021)将产业链视为产品从生产到销售的全过程[4]。国内学者在西方产业链概念的基础上进行延伸与深入拓展,研究内容为产业链的内涵、阶段划分、不同视角的产业链分类、产业链的运行机制等。郁义鸿(2005)依据产品特性与技术条件对产业链类型进行划分[5],吴金明(2006)从微观、中观、宏观及对接四个维度阐述产业链的运行机制[6],李晓锋(2018)认为产业链是用于描述存在某种深层次联系的企业群结构,是不同企业间以供需关系为纽带的关联组织,通过企业间的供需关系形成上下游配套的关联结构[7]。

(二)创新链文献综述

创新链由Marshall首次提出[8],之后国内外学者纷纷展开对创新链的相关研究。国外学者关于创新链的研究集中于创新链的内涵及阶段划分方面。Rothwell(1992)将创新链视为主体以满足市场需求为导向,通过合作实现知识与技术转化的过程[9]。Oke等(2013)将创新链划分为知识创造、成果转化、应用、商业化、产业化等多个阶段[10]。Bitzer等(2015)认为创新链是指创新过程中的多主体之间通过协作、互补和协调创新,将知识、技术等资源整合,以达到整条链效益的提高[11]。国内学者关于创新链的研究聚焦在创新链的内涵、主体及阶段划分等方面。蔡翔(2002)指出创新主体通过创新资源协同,实现知识经济化[12]。代明等(2009)指出创新链是政产学研用紧密结合的结构模式,以市场需求为导向,创新主体通过知识创新相互连接,促使创新系统优化目标的实现[13]。韩江波(2017)认为创新链对产业链具有推动作用,并将创新链划分为基础研究、技术开发、中试、规模化生产等多个阶段[14]。

(三)“双链”融合文献综述

产业链创新链的融合发展已成为当今研究热点,国外学者多围绕双链融合作用与机制展开分析。Chesbrough(2003)提出通过双链融合整合内外部创新要素,以发挥创新价值[15]。Zimmermann等(2016)认为双链融合的路径是产业链使上中下游结合起来,为创新链提供包括信息和技术共享以及有关设计规范的联合决策,创新链为产业链提供新产品、新技术[16]。Menegotto等(2017)基于文献和访谈信息分析,研究巴西葡萄酒产业链的社会创新,发现产业和创新双链融合可以促进个人、地区和组织之间信息和知识的交流,从而产生知识协同作用[17]。张晓兰等(2023)认为我国双链融合呈现系统性融合趋势、多元化发展趋势、高投入与高产出同步增强趋势[18]。刘德光(2023)为探究双链融合对区域经济高质量发展的影响研究,分别构建创新链子系统与产业链子系统的测量量表,构建耦合协调度模型进行双链耦合协同度的测量[19]。巫强等(2024)认为双链融合发展是畅通国内大循环的关键一步,是实现科技与产业创新的客观要求,并指出双链融合的路径包括加强研究投入、推动政产学研用,提升科技成果转化率、突出企业核心主体地位,优化资源配置[20]。

(四)创新绩效文献综述

1934年经济学家熊彼特在《经济发展理论》中首次提出“创新”这一概念,指出创新是资本增长的主要动力[21]。对于创新绩效的研究,国外学者大多从创新绩效的内涵、影响因素及维度展开讨论。Hagedoorn等(2003)认为创新绩效包含狭义和广义创新绩效两个方面,前者是指企业将产品引入市场所取得的成果,即企业将产品投入市场的程度;后者指从想法构思到产品引入市场的过程中取得的成果,涵盖范围更为广泛[22]。Rauter等(2019)将创新绩效分为经济创新绩效与可持续性创新绩效两个维度[23]。Robertson等(2023)采用最小二乘法,分析了知识创造、知识吸收对创新绩效的影响,得出结论:知识创造显著提高了个人创新动力,知识吸收是转型经济体创新绩效的影响因素[24]。李晶(2019)认为创新绩效是指企业经营一段时间的效率与效益总和,可用财务指标和非财务指标两个维度衡量创新绩效[25]。王芳等(2022)将创新绩效划分为高突破式创新绩效与非高突破式创新绩效两个维度[26]。李纪琛等(2023)认为知识异质性对企业创新绩效具有显著影响,同时引入社会资本这一关系维度,探究其在知识异质性与创新绩效之间的调节效用[27]。

(五)文献述评

回顾国内外有关双链融合的研究文献,可以发现学者们已经取得了一定的研究成果,并普遍将产业链划分为上中下游三个阶段,创新链普遍分为从基础研究到产业化的五个阶段。但有关双链融合的研究主要集中在其内涵和意义上,双链融合网络、路径与机制方面仍有进一步研究的空间。本研究以装备制造企业为研究对象,深入探讨装备制造产业链、创新链的内涵,详细论述双链融合网络、路径与机制的运行。

二、装备制造产业“双链”融合分析

(一)装备制造产业链

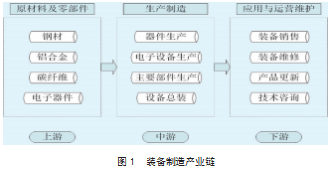

产业链是指企业或组织之间基于技术和经济相关性,由研发到销售等多环节构成的整合上中下游资源的一系列生产活动的投入产出链。产业链反映了产业内上中下游之间的配套关系,产业之间的关联性越强,产业链越紧密,资源的配置越高效。

本文将装备制造产业链划分为上游材料收集、中游产品制造以及下游应用维护三个环节,装备制造产业链如图1所示。

(二)装备制造创新链

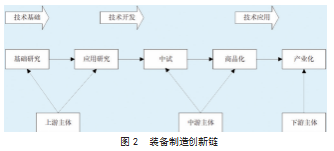

创新链即指以市场需求为导向,参与创新的各个主体组成的具有开放性和动态性的链条结构,即通过知识创新、技术创新整合相关主体,以实现技术产业化的功能链接组织。

本文将创新链划分为基础研究、应用研究、中试、商品化和产业化等多个环节。装备制造创新链如图2所示。

(三)装备制造产业“双链”融合分析

1.“双链”融合网络

(1)融合网络结构

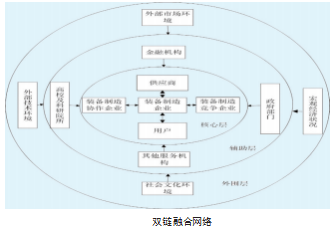

“双链”融合网络是指在融合过程中,以装备制造企业为核心,多主体协同互动构成的网络层次。各创新主体作为网络中的一员,彼此合作,相互协同,共同致力于企业创新。本文将装备制造产业“双链”融合网络结构分为三个层次,分别为核心层、辅助层及外围层,如图3所示。

(2)融合网络关系

融合网络关系体现为主体之间的互动强度、深度及稳定性。网络关系强度反映装备制造企业与其他创新主体之间的互动频繁程度;网络关系深度反映主体间合作的层次与质量:稳定性是指创新主体间合作关系的持久性和可靠性。

(3)融合网络开放性

融合网络的开放性是指该网络对于外部信息、资源、参与者及新思想的接纳程度和包容能力。在开放的网络环境中,原本独立的企业、科研机构和高校等主体得以相互连接,使得各种创新要素得以快速流动,实现创新资源的有效整合。

2.“双链”融合路径

“双链”融合是产业发展与科技创新,生产主体与创新主体间的相互协同,对于提升科技创新能力至关重要,“双链”融合路径主要包括以下三种方式。

(1)打造科技创新平台

通过创建国家科技创新基地、国家重点实验室以及国家科学技术创新中心等科技创新平台,实现各项创新资源的有机整合。

(2)加大科技创新投入

加大科技创新投入,是“双链”深度融合的关键因素。装备制造产业作为资本密集型产业,其研发周期长、初期投资大,因此持续稳定的资金注入是保证技术创新项目顺利进行的基础。

(3)完善链长制建设

构建“链长+链主”共同体模式,政府有关部门担任链长,龙头企业承担链主的角色,链长服务于链主,政府作为链长,统筹分配资金、政策等各类创新资源,营造创新的外部环境,加快产业核心技术创新研发效率。

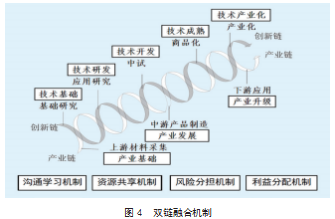

3.“双链”融合机制

“双链”融合过程涉及多主体、多环节、多部门,借助沟通学习机制、资源共享机制、风险分担机制、利益分配机制等“双链”融合机制,“双链”融合呈现螺旋上升趋势,创新链的5个阶段代表技术的不断成熟,产业链的不断发展体现为产业的不断优化升级,双链互为因果,相互缠绕,最终演化为双螺旋链条,如图4所示。

三、装备制造产业“双链”融合创新绩效

(一)装备制造产业龙头企业及其创新绩效

1.装备制造产业龙头企业

龙头企业是指处于网络的主导地位、拥有大量核心资源、引领双链融合创新且具有较大规模的企业。

2.龙头企业创新绩效

创新绩效是指各创新主体间根据创新需求,在产业链与创新链上进行资源整合等一系列创新活动所带来的专利、新产品以及新增利润。

(二)双链融合与创新绩效关系研究

1.双链融合网络与创新绩效

解学梅等(2013)指出较密切的网络关系可促进复杂知识的转移,保证产品和流程的创新,同时提升企业创新绩效[28]。陆云泉等(2018)认为网络规模越大,潜在合作伙伴的数量越多,企业间获取资源及信息的渠道越多,从而增强企业的创新能力[29]。张向阳(2021)认为网络的开放性越强,越利于产业链分工,利于各主体最大限度利用信息及技术资源,提升技术创新能力及创新绩效[30]。基于上述分析,提出假设H1:双链融合网络对装备制造企业创新绩效存在正向作用。

2.双链融合路径与创新绩效

陈晨等(2022)指出打造科技创新平台,降低创新前端的知识获取成本,促进了创新绩效的提升[31]。张继德等(2024)指出增加研发投入强度,能够促使创新绩效显著提升[32]。郑茜等(2022)认为“链长制”促进了企业创新绩效的提升[33]。基于上述分析,提出假设H2:双链融合路径对装备制造企业创新绩效存在正向作用。

3.双链融合机制与创新绩效

徐晓英等(2022)认为创新主体间通过互动学习实现了资源共享[34]。刘建超(2023)指出资源共享机制,提升了企业的技术创新及产品创造能力[35]。刘赫(2012)认为创新主体间的风险分担是实现创新的保障[36]。宋超(2022)基于多方共赢的利益分配原则,提升了企业的创新绩效[37]。依据上述分析,提出假设H3:双链融合机制对装备制造企业创新绩效存在正向作用。

(三)知识管理的中介效应

1.在双链融合网络与创新绩效间的中介效应

Eom等(2010)认为较强的网络关系促使主体进行知识的吸收与共享,从而带动企业的创新绩效[38]。解学梅等(2015)提出网络中企业、高校及科研机构、中介机构和政府利用内部知识资源进行互动,提高了企业创新绩效[39]。赵武等(2022)认为网络开放性越大,越容易形成以企业自身为中心的知识网络,提升创新绩效[40]。依据上述分析,提出假设H4:知识管理在双链融合网络与装备制造企业创在双链融合路径与创新绩效间的中介效应陈恒等(2014)指出加大创新投入,促使企业优化知识库与知识网络,促进知识的吸收与应用,实现企业竞争力的提升[41]。高国伟等(202 3)认为打造科技创新平台能够汇聚高水平知识资源,知识范围更加广泛,主体更加多元,从而进一步促进新产品的研发[42]。谭志雄等(2024)认为实行链长制,整合产业链上下游的知识要素资源,可以提升企业的创新能力[43]。依据上述分析,提出假设H5:知识管理在双链融合路径与装备制造企业创新绩效中存在中介效应。

3.在双链融合机制与创新绩效间的中介效应

赵鹤宇(2020)认为团队通过沟通机制与学习机制,提升组织学习效率,进而提升创新绩效[44]。李奉书(2020)指出创新联盟建立了知识共享交流平台,实现知识的匹配和更新,促使创新联盟提高绩效[45]。张帆等(2018)指出风险分担机制增强网络成员间进行知识共享的意愿,促进企业创造新产品[46]。张忠寿等(2019)指出利益分配机制有效整合主体间的知识、人员等优势资源,保持生态系统创新绩效的稳定性[47]。依据上述分析,提出假设H6:知识管理在双链融合机制与装备制造企业创新绩效中存在中介效应。

(四)“双链”融合创新绩效理论模型

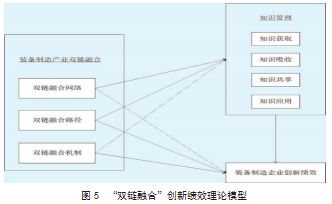

依据上述提出的关系假设,构建本文的理论模型(如图5所示)。

四、结论与展望

(一)结论

本文阐述了装备制造产业双链融合网络的网络结构、网络关系及网络开放性,分析了装备制造产业双链融合路径,结合装备制造产业特点阐述双链融合机制;其次通过梳理国内外研究现状,研究了双链融合与创新绩效的直接效应、知识管理在双链融合与创新绩效间的中介效应,构建双链融合视角下企业创新绩效的理论模型。基于上述分析,得出以下结论。

1.装备制造产业双链融合涵盖双链融合网络、双链融合路径和双链融合机制

装备制造产业双链融合网络主要包含核心层、辅助层以及外围层,双链融合路径包括打造科技创新平台、加大科技创新投入、完善链长制建设等,双链融合机制包含风险分担机制、沟通学习机制、利益分配机制与资源共享机制。

2.装备制造产业双链融合对企业创新绩效有直接效应装备制造产业双链融合通过融合网络、融合路径与融合机制对企业创新绩效产生直接正向作用。

3.知识管理有中介效应知识管理在双链融合网络与企业创新绩效、融合路径与企业创新绩效、融合机制与企业创新绩效间均存在中介作用。

(二)展望

双链融合对装备制造产业龙头企业创新绩效的影响研究是一项系统且复杂的研究工程,本文的研究取得了一定成效,但还存在双链融合研究宽度、深度需要不断优化的问题:一是未来可从双链融合环境、双链融合目标等方面展开更为广泛的研究,二是本文仅考虑了直接效应和中介效应,未来可进一步增加调节效应的分析。

[1]HIRSCH MAN A O.Th e st r a t e gy o f e co n o m i c development[M].New Haven:Yale University Press,1958:62-75.

[2]PORTER M E.Clusters and the new economics ofcompetition[J].Harvard Business Review,1998,75(11-12):70-79.

[3]THOMAS D J,GRIFFIN P M.Coordinated supply chain management[J].European Journal of Operational Research,1996,94(1):1-15.

[4]HUANG Jianbai,DING Qian,WANG Ying,et al.The evolution and influencing factor s of international t u n g s t e n co m p e t i t io n f r o m t h e ind u s t r i a l c h a in perspective[J/OL].Resources Policy,2021,73.[202 4-05-15].https://doi.org/10.1016/j.resour pol.2021.102185.

[5]郁义鸿.产业链类型与产业链效率基准[J].中国工业经济,2005(11):35-42.

[6]吴金明,邵昶.产业链形成机制研究“4+4+4”模型[J].中国工业经济,2006(4):36-43.

[7]李晓锋.“四链”融合提升创新生态系统能级的理论研究[J].科研管理,2018,39(9):113-120.

[8]MARSHALL J J,VREDENBURG H.An empirical study of factors influencing innovation implementation in industrial sales organizations[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1992,20(3):205-215.

[9]ROTHWELL R.Succ essful industrial innovation:Cr itica l fa ct or s for the 19 9 0 s[J].R&D Ma n a g em ent,1992,22(3):221-239.

[10]OK E A,P R A J OG O D I,J A Y A R AM J.Strengthening the innovation chain:The role of internal innovation climate and strategic relationships with supply chain partners[J].Journal of Supply Chain Management,2013,49(4):43-58.

[11]BIT ZE R V,BI JMAN J.From innovation to co-innovation?An exploration of Africa n agrifood chains[J].British Food Journal,2015,117(8):2182-2199.

[12]蔡翔.创新、创新族群、创新链及其启示[J].研究与发展管理,2002(6):35-39.

[13]代明,梁意敏,戴毅.创新链解构研究[J].科技进步与对策,2009(3):157-160.

[14]韩江波.创新链与产业链融合研究基于理论逻辑及其机制设计[J].技术经济与管理研究,2 017,2 57(12):32-36.

[15]CHESBROUGH H W.Open innovation:The new imperative for creating and profiting from technology[M].Massachusetts:Harvard Business Press,2003.

[16]ZIMMERMANN R,FERRI RA L,MOREIRA A.Th e infl u e n c e of su pply ch a in o n th e in n o v a tio n process:A systematic literature review[J].Supply Chain Management:An International Journal,2016,21(3):289-304.

[17]MEN EGOT TO M,PEREIRA E,FERNANDES A.Social innovation in the Br azilia n w ine cha in:Co-creation of innovative ideas in processes,products and services in a multidisciplinary environment[C]//European Conference on Innovation and Entrepreneurship.Academic Conferences International Limited,2017:449-458.

[18]张晓兰,黄伟熔.我国产业链创新链融合发展的趋势特征、经验借鉴与战略要点[J].经济纵横,2023(1):93-101.

[19]刘德光.产业链创新链融合对区域经济高质量发展的影响研究[J].现代管理科学,2023(2):38-47.

[20]巫强,胡蕾,蒋真儿.产业链与创新链融合发展:内涵、动力与路径[J].南京社会科学,2024(2):27-37.

[21]SCHUMPETER J.The t he o r y o f e c o n o m i c d ev elop m e n t[M].Bo st o n:Ha r v a rd Un iv er sity P re ss,1934:4-56.

[22]H AGE DOOR N J,C LOO DT M.M e as ur i n g innovative performance:Is there an advantage in using multiple indicators?[J].Research Policy,2 0 03,32(8):1365-1379.

[23]RAUTER R,GLOBOCNIK D,PERL-VORBACH E,et al.Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance[J].Journal of Innovation&Knowledge,2019,4(4):226-233.

[24]ROBERTSON J,CAR U AN A A,FERREIRA C.Innovation perfor mance:The effect of knowledge-based dynamic capabilities in cross-country innovation e cos y s t e m s[J/OL].I n t e r n a ti o n a l B u s i ne s s R e vi e w,2 0 23,32(2).[2 0 2 4-0 5-21].

[25]李晶.商业模式与企业绩效关系探讨基于商业模式创新分类视角[J].商业经济研究,2019(22):118-121.

[26]王芳,王宛秋,高雅,等.高技术制造业企业通过技术并购实现突破式创新的路径研究基于模糊集的定性比较分析[J].科学学与科学技术管理,2022,43(9):163-181.

[27]李纪琛,刘海建,李润芝.知识异质性对企业创新绩效的影响研究基于社会关系的调节作用[J].华东经济管理,2023,37(5):42-51.

[28]解学梅,左蕾蕾.企业协同创新网络特征与创新绩效:基于知识吸收能力的中介效应研究[J].南开管理评论,2 013,16(3):47-56.

[29]陆云泉,许爽,刘平青.协同创新网络与组织创新绩效的关系[J].北京理工大学学报(社会科学版),2 018,20(5):63-71.

[30]张向阳.构建基于产业链集群的开放式创新平台,促进科技型中小企业创新发展[J].中国科技论坛,2021(6):11-14.

[31]陈晨,李平,王宏伟.国家创新型政策协同效应研究[J].财经研究,2022,48(5):80-94.

[32]张继德,袁苗苗,全茜.数字化转型对制造企业创新绩效的影响研究基于动态能力调节视角[J].财会通讯,2024(18):29-35.

[33]郑茜,王臻,蒋玉涛.产业链“链长制”的理论内涵与实施路径基于扎根理论的多案例实证研究[J].科技管理研究,2022,42(23):209-215.

[34]徐晓英,孔琳,祝琴.基于“互联网+”高科技产业集群协同创新模式[J].南昌大学学报(理科版),2 0 22,46(6):682-688.

[35]刘建超.适应装备制造产业集群发展的技术技能人才培养研究[J].中国职业技术教育,2023(2):85-90.

[36]刘赫.组织学习机制、国际并购能力与企业成长的关系研究[D].沈阳:东北大学,2012.

[37]宋超.创新资源共享与关系韧度视角下价值共创对电商平台创新绩效的影响机制[J].商业经济研究,2022(21):90-93.

[38]EOM B Y,LEE K.Det er mina nt s of industr y—Academy linkages and their impact on firm performance:Th e c a s e o f K o r e a a s a l a t e c o m e r i n kn o w ledg e industrialization[J].Research Policy,2010,39(5):625-639.

[39]解学梅,吴永慧,赵杨.协同创新影响因素与协同模式对创新绩效的影响基于长三角316家中小企业的实证研究[J].管理评论,2015,27(8):77-89.

[40]赵武,梁智野,张沂娜,等.创新开放度、知识获取与高新技术企业成长[J].科技管理研究,2 022,42(20):128-136.

[41]陈恒,徐睿姝,付振通.企业技术创新能力与知识管理能力耦合评价研究[J].经济经纬,2014,31(1):101-106.

[42]高国伟,贺帆.知识服务创新视角下国家科技高端交流平台发展路径研究[J].中国科技期刊研究,2 0 23,34(4):422-431.

[43]谭志雄,穆思颖,韩经纬,等.新质生产力推动全球价值链攀升:理论逻辑与现实路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024,30(4):49-61.

[44]赵鹤宇.基于系统动力学的科技攻坚团队协同运行机制研究[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2020

[45]李奉书.知识管理视角下创新联盟对企业颠覆性技术创新的影响研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2020.

[46]张帆,孙薇.政府创新补贴效率的微观机理:激励效应和挤出效应的叠加效应理论解释与检验[J].财政研究,2018(4):48-60.

[4 7]张忠寿,高鹏.科技金融生态系统协同创新及利益分配机制研究[J].宏观经济研究,2019(9):47-57+66.