服务型视角下应用型高校后勤社会化改革思考论文

2025-03-03 17:31:03 来源: 作者:xuling

摘要:文章首先分析应用型高校后勤社会化改革的必要性,并引入服务型视角,以深化改革;然后阐述应用型高校后勤社会化改革面临的服务质量波动、管理模式碎片化、外包服务监管不足、信息化技术弱化以及服务需求与管理能力存在矛盾等问题。

[摘要]文章首先分析应用型高校后勤社会化改革的必要性,并引入服务型视角,以深化改革;然后阐述应用型高校后勤社会化改革面临的服务质量波动、管理模式碎片化、外包服务监管不足、信息化技术弱化以及服务需求与管理能力存在矛盾等问题;接下来提出服务型视角下深化应用型高校后勤社会化改革的路径,包括确立以服务需求为导向的改革理念、构建服务标准、推动信息化管理升级和建立透明的外包流程;最后强调组织、制度和经费保障机制在改革中的关键作用。

[关键词]应用型高校;后勤社会化改革;服务型视角;保障机制

0引言

随着中国经济的快速发展和高等教育改革的深入推进,高校管理模式也在发生深刻的变化,应用型高校作为培养应用型人才的重要基地,其管理模式的转型成为研究热点。传统的高校后勤管理模式已经难以满足现代高校日益复杂的后勤服务需求,在此背景下,高校后勤社会化改革应运而生[1]。这种改革不仅可以提高服务质量,还可以降低运营成本,释放学校的管理资源价值,使其集中于核心教育和科研任务。

1应用型高校后勤社会化改革的必要性与服务型视角的引入

1.1应用型高校后勤社会化改革的必要性

在应用型高校后勤管理中,传统的管理主要依赖校内资源,管理模式相对固化,缺乏市场化的灵活性和竞争机制。这种管理模式虽然能够满足基本需求,但往往存在服务效率低下、服务质量参差不齐、资源浪费严重等问题。后勤社会化改革通过引入市场机制和社会化服务,可以在保障高校服务质量的同时提升管理效率[2]。尤其是在当前政府推动“放管服”改革的大背景下,高校后勤社会化改革不仅是对传统模式的突破,更是响应国家政策的具体实践。

1.2服务型视角的引入及其重要性

服务型视角的引入,为高校后勤管理提供了全新的理论框架和实践指导。服务型管理理论强调服务对象的需求导向,关注服务质量的提升和服务过程的优化3]。在应用型高校后勤社会化改革中,服务型视角的引入具有重要意义。首先,其有助于改革理念的转变,从单纯的管理向服务转型。其次,其可以促进后勤服务的创新,通过不断优化服务流程和提升服务质量,满足师生的多样化需求。最后,其有助于建立以用户体验为核心的服务评价体系,为后勤管理的持续改进提供科学依据。

2当前应用型高校后勤社会化改革面临的问题

2.1后勤服务质量不稳定

近年来,许多高校通过社会化改革引入了外包服务,但服务质量不稳定依然是一个问题。一方面,一些外包企业在接手后勤服务后,由于缺乏对高校实际需求的深入了解,服务水平难以达到预期标准。例如,食堂服务中可能出现餐品质量下降、餐厅卫生问题等情况;物业管理中可能存在维修服务不及时等问题,导致学生对后勤服务的满意度降低。此外,高校缺乏有效的评价机制,使得问题难以被及时发现和解决,进一步加剧了服务质量的波动性。

2.2管理模式碎片化

在后勤社会化改革中,许多应用型高校在实际操作中缺乏系统的顶层设计和统筹规划,导致改革措施往往显得孤立和零散。例如,一些高校在推进外包服务时,仅关注个别业务的外包,忽视了整体服务体系的整合,未能形成改革合力。此类碎片化的改革措施往往难以解决系统性问题,且可能导致不同部门之间的协调性不足,影响后勤服务的整体效率和质量。

2.3对外包服务的管理和监督不足

外包服务的引入虽然有助于优化资源配置、提高服务效率,但也带来了管理和监督不足的问题。部分高校在外包服务过程中未能建立有效的监督机制,导致外包企业在服务质量和合同履行方面存在不足。例如,部分高校在制定和执行外包合同的过程中缺乏明确的服务标准,使得服务质量难以保障。此外,监管部门的能力和资源有限,无法对所有外包服务进行全面、深入的监督,容易在外包企业服务过程中出现问题时无法及时纠正和改进。这种情况不仅影响了服务质量,还可能导致学生对后勤服务的不满。

2.4信息化管理技术弱化

信息化管理作为后勤社会化改革的重要手段,旨在提升管理效率和服务质量4]。然而,在实际应用中,许多高校的信息化系统存在技术问题,影响了改革效果。第一,部分高校在信息化系统的建设和维护过程中缺乏专业技术支持,导致系统功能不完善、稳定性差。例如,一些信息化平台在运行中可能出现系统崩溃、数据丢失等问题,影响信息的实时性和准确性。第二,部分高校在信息化系统的应用过程中未能充分培训相关人员,导致系统使用不当,无法发挥系统应有的功能。信息化管理的初衷是提高服务效率和质量,但如果技术支持不足或应用不当,反而会影响管理效果。

2.5服务需求与管理能力存在矛盾

应用型高校的学生需求多样,包括生活需求、学习需求和职业发展需求等5]。这种需求的多样性对后勤管理提出了更高的要求。然而,在现实中,高校的管理能力和资源配置往往难以完全匹配这些多样化需求。例如,在宿舍管理中,个性化服务难以实现,部分高校由于资源有限,无法提供满足所有学生需求的服务,导致满意度下降。随着社会发展和学生需求的增长,后勤服务的复杂性增加,现有管理模式往往难以跟上这种变化,影响了服务质量。特别是在快速变化的环境中,传统的管理模式和服务方式难以满足新的需求,导致服务水平不高。

3服务型视角下深化应用型高校后勤社会化改革的路径

3.1确立以服务需求为导向的改革理念

服务型视角下,高校后勤管理的首要任务是树立服务需求导向的改革理念。这一理念要求高校管理者在制定后勤管理制度时始终坚持“三服务两育人”的宗旨,充分考虑服务对象的需求,将服务对象的满意度作为衡量服务质量的核心指标。首先,高校应建立一套完善的服务需求调研机制,定期收集和分析学生、教职工的需求信息,并根据需求变化及时调整服务内容和服务方式。其次,高校应加强服务意识的培养,将服务理念融入后勤管理的各个环节。通过开展服务培训,增强后勤管理人员的服务意识和服务能力,从而提高服务质量。在服务需求导向的改革理念指导下,高校可以更好地满足师生的多样化需求,提升后勤服务的整体水平。

3.2构建后勤社会化改革服务标准

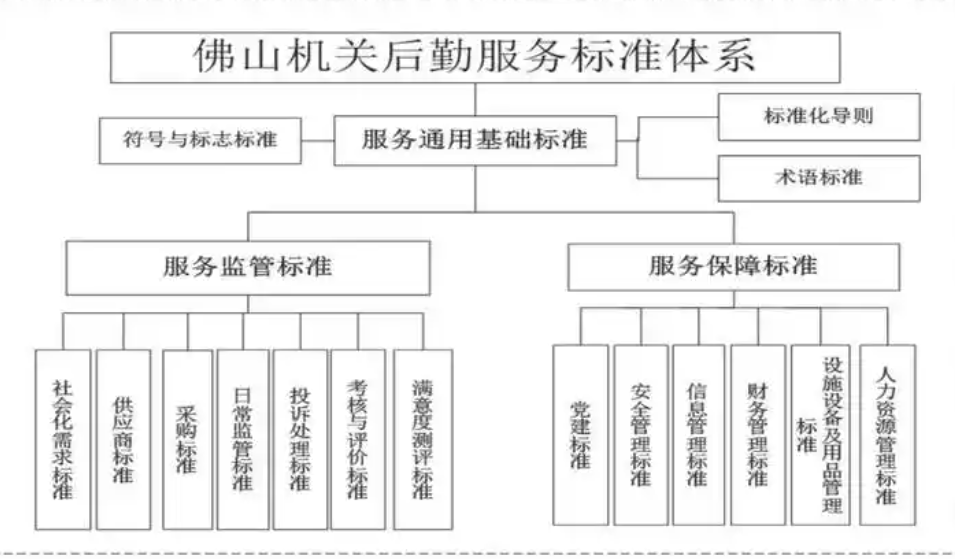

服务标准的构建是确保后勤社会化改革顺利推进的重要环节。高校在进行后勤社会化改革时,设立明确的服务标准能够为各类后勤服务提供有效的工作指引,确保服务质量6。首先,在标准优先的总要求下,高校应立足于服务对象的实际需求,科学合理地制定相应的服务标准。这些标准不仅应涵盖服务内容的具体要求,还应明确服务质量、服务效率、服务时间、服务态度等多个关键维度,确保服务的全面性和一致性。其次,在制定这些标准时,高校不仅要参考国内外高校先进的管理经验,还应结合自身办学特色和具体情况,以保证服务标准的适应性和针对性。最后,制定服务标准时应注重其在实践中的可操作性,确保能够为后勤服务的开展提供清晰的操作规范。同时,这些标准应具有前瞻性,能够随着学生需求、学校发展方向和社会环境的变化及时调整和优化。通过这种动态、灵活的标准体系,可以确保后勤服务质量始终保持高水平,从而满足广大师生不断变化的需求。

3.3推动信息化管理与服务升级

信息化管理是提升高校后勤服务质量和效率的重要手段。随着信息技术的发展,高校后勤管理的信息化水平不断提升。然而,信息化管理的实施需要有一套完善的系统支撑,包括信息系统的设计、建设、维护和更新等环节。在服务型视角下,高校应加大对信息化管理的投入,通过构建高效、便捷的信息化管理系统,实现后勤服务的数字化和智能化。信息化管理的目标应是服务过程的优化和服务质量的提升。通过信息化手段,实现服务的精准化和个性化,提高服务对象的满意度。同时,通过信息化管理提高后勤管理的透明度和公信力。服务对象可以借助信息系统实时查询服务信息,反馈服务问题,并参与服务评价,这不仅有助于提高服务质量,还可以增强服务对象的参与感和认同感。

3.4建立透明、公平的后勤外包流程

后勤外包是高校后勤社会化改革的重要手段,透明、公平的外包流程是确保外包服务质量的关键。高校应建立科学规范的外包流程,确保外包过程的透明度和公平性。具体而言,高校在进行后勤外包时首先应严格遵循招标程序,确保招标过程公开、公正和透明。其次,应编制详细的外包合同,明确各方的权利和义务,确保外包服务的质量和效果。最后,高校应加强对外包服务的监督和管理,通过定期的服务质量评估,确保外包企业履行合同义务,提供高质量的服务。

4服务型视角下应用型高校后勤社会化改革的保障机制

4.1组织保障

在服务型视角下,应用型高校后勤社会化改革需要强有力的组织保障。为此,高校应建立专门的改革领导小组,负责统筹规划和协调推进改革工作。领导小组应由学校管理层、后勤管理部门负责人及相关专家组成,确保改革的科学性和可行性。同时,改革领导小组应明确各部门的职责和分工,加强各部门之间的沟通与协作,确保改革措施顺利实施。此外,高校还应加强对后勤人员的培训和管理,增强他们的服务意识和专业能力,为改革提供人才支持。

4.2制度保障

为确保在服务型视角下顺利推进应用型高校后勤社会化改革,建立完善的制度保障体系至关重要。这一体系应从多个方面入手,首先,明确各方的责任与权利,编制规范的合同和协议,确保各参与方的权利和义务得到合理保障,防止因职责不清或利益冲突导致管理混乱。其次,通过制度化手段,确保后勤服务质量的稳定性和一致性,避免因人员更替或管理模式变化导致服务水平波动。最后,制度保障体系中应包括健全的激励机制和监督评价机制,通过适当的奖励措施激励后勤服务人员提高服务质量,同时通过严格的监督评价机制,防止服务质量下滑,确保有效实现改革目标。这样一个多层次、全方位的制度保障体系,是推动后勤社会化改革持续健康发展的关键。

4.3经费保障

应用型高校在推进后勤社会化改革时,必须确保经费充足,这是改革成功的基础。学校应优先合理规划预算,确保后勤服务的各项资金需求得到充分满足。学校还应积极拓展经费来源,不仅要争取政府的专项拨款,还要寻求社会捐赠和其他社会资源的支持,形成多渠道的资金供给体系。这种多元化的资金来源可以有效缓解学校经费不足的问题,为后勤改革提供持续的财务支持。为确保资金使用的合理性和高效性,高校必须建立健全经费管理机制。通过科学的预算管理合理分配和使用资金,确保每一笔投入都能达到预期效果。同时,学校需要加强对经费使用的监督与管理,确保资金运作的透明度和合法性,避免浪费和不当使用。这种严密的资金管理不仅能提高资金的使用效率,还能为后勤社会化改革的顺利实施提供坚实保障。

5结束语

服务型视角下的应用型高校后勤社会化改革,既是应对当前高等教育发展需求变化的必然选择,也是提升高校后勤服务质量的重要途径。在当前新质生产力迅速发展的背景下,高校在后勤社会化改革中不仅需要树立服务理念、注重管理模式的转型,还需要充分利用信息化手段,实现后勤管理的现代化和智能化。未来,高校应继续探索和完善后勤社会化改革路径,不断创新和优化服务模式,进一步提升高校后勤服务的整体水平,为应用型人才的培养提供坚实的后勤保障。

主要参考文献

[1]张新.深化高校后勤社会化改革之管见:以中国政法大学为例[J].高校后勤研究,2021(5):14-15.

[2]刁胜,党远鸿.基于新常态时代背景下探析高校后勤综合改革[J].高校后勤研究,2017(3):13-15.

[3]邵一杰.基于服务型视角下高校行政管理工作的创新与转变[J].智库时代,2019(39):73,76.

[4]包东飞.新时期高校后勤管理服务的思考:评《高校后勤管理创新与实践》[J].科技管理研究,2022(2):239.

[5]曾露娟.浅析新时代应用型高校的智慧型后勤改革[J].科技经济市场,2021(7):111-112,114.

[6]向军,任阳,陈敏.新时期高校后勤社会化改革对策研究[J].江苏建筑职业技术学院学报,2023(3):95-98.