历史视角下分析我国区域经济非均衡增长论文

2024-10-15 16:16:47 来源: 作者:liziwei

摘要:区域经济非均衡增长是经济社会发展中必然存在的问题。然而,由于历史的特殊性,我国区域经济的发展呈现出了更加复杂的局面。文章通过重点回顾中华人民共和国成立以来不同历史时期实施的区域经济发展政策,从历史发展中总结经验教训,并分析当前出现的新困境,以期为解决当前区域经济发展不平衡问题提供参考意见。

摘要:区域经济非均衡增长是经济社会发展中必然存在的问题。然而,由于历史的特殊性,我国区域经济的发展呈现出了更加复杂的局面。文章通过重点回顾中华人民共和国成立以来不同历史时期实施的区域经济发展政策,从历史发展中总结经验教训,并分析当前出现的新困境,以期为解决当前区域经济发展不平衡问题提供参考意见。

关键词:区域平衡发展;发展战略;循环累积因果

我国区域间经济发展不平衡问题由来已久,且正在不断扩大。2006年以来,东部地区每年的GDP均占全国总GDP的50%以上,甚至某些年份的占比达到了58%以上;中部和西部地区的占比一直都在20%左右;东北地区则从2006年的9%下降到了2017年的6.6%。2014年以后,我国区域发展水平的差距又出现了新一轮的上升。

受经济全球化、国家产业结构升级转型和技术进步等因素影响,区域间经济发展不平衡正在逐步扩大。这种扩大可能会使得经济发展水平较好的地区能吸引更多外来人口、资金和技术等发展要素,而经济发展水平较低的地区不仅可能得不到,甚至会流失这些发展要素,从而陷入长期的低水平发展“陷阱”。站在经济的角度上,若是放任这种不平衡自由发展,不仅不利于提高国家的资源配置效率,还不利于我国社会经济的健康成长和可持续发展。因此,本文重点分析我国所实施的重大区域经济政策,就区域间经济发展不平衡的原因进行探究,从历史区域政策中探索导致区域经济发展不平衡的根源,并提出相应的政策建议,以供参考。

一、文献综述

(一)早期经典的理论研究

区域间经济发展不平衡在各国普遍存在,且这一问题由来已久,许多经济学家都对其进行了研究。20世纪五六十年代是经典区域经济非均衡增长理论形成和早期发展的关键时期。佩鲁在上世纪五十年代提出了增长极理论,认为经济增长并不是在所有地区同时出现的,而是以不同的增长强度和速度出现在某些增长点或增长极上,然后再通过不同渠道向外扩散蔓延开来。赫希曼(1958)认为,发达地区的经济增长会对落后地区的经济增长产生两种效应,即极化效应和涓流效应。极化效应会使得落后地区的资源向发达地区集中,而涓流效应则是通过先发展部分地区形成经济发达地区,随后经济发达地区通过增加购买力或扩大投资等方式为经济欠发达地区提供经济帮助,或者也可以将落后地区的部分劳动人口向发达地区迁移,从而提高落后地区的边际劳动生产率和人均消费水平,平衡两者间的经济发展状况。同时,赫希曼也提出,涓流和极化效应会自动形成一种均衡。

瑞典经济学家缪达尔(1991)则提出了循环因果理论,认为在开放的市场经济社会中,经济发达地区和经济欠发达地区间可能存在着“累积循环”效应,即市场力量会加剧地区间的不平衡,使经济发达地区和经济欠发达地区间的差距拉大,而不是实现均衡或稳定。同时,他提出可以通过两种方法来实现经济均衡发展,分别为回流效应和扩散效应。回流效应是指受到收益差距的影响,各类生产要素从经济欠发达地区向经济发达地区流动;扩散效应是指生产要素出现一定程度的从发达地区向落后地区流动的现象。

(二)近期我国学者的研究

近年来,国内许多学者都对我国区域经济发展不平衡的根源进行了探究。宋瑛等(2014)认为,自然条件使得中西部地区天然处于经济发展的不利地位。郭金龙等(2003)认为,历史因素对不同区域的影响也导致了区域经济发展的不平衡,且主要原因是我国东部地区比中西部地区有数量更多、质量更好的资本流入,从而拥有更好的经济基础、发展环境和投资收益率。林毅夫等(2003)认为,在重工业优先发展的赶超战略下,一些地区形成了与自身比较优势相悖的生产要素配置结构,进而影响了区域经济的进一步发展。唐兆涵等(2019)从技术进步的视角对区域经济发展进行了研究,并发现不同区域所拥有的创新能力是不同的,而不同的创新能力又会使技术创新对区域经济发展水平的贡献度展现出地区性差异,对各区域经济增长产生不同的动力作用,从而导致区域经济发展不平衡[7]。不断扩大的区域生产率差距导致区域经济发展不平衡,其中区域内技术创新的影响首当其冲。本文通过对导致区域经济发展不平衡的原因进行分类和梳理,找出其中的内在联系,从而为解决这一问题提出建议。

二、我国区域经济发展不平衡的历史回顾

(一)起步时期

中华人民共和国成立初期,我国仍处于农业社会,除了北京、天津、上海等受国外影响较大的城市,其他区域都相对处于城市发展的最初状态。虽然1950—1952年国家对各大区域进行了因地制宜的投资,但由于中国当时的经济基础薄弱,因此投资数额相当有限。这一时期地区的最初发展是由当地自然禀赋所决定的,这也是一个地区最初的发展基础。在经历了三年恢复时期后,1952年,GDP较高的五个省份分别为江苏48.4亿元、山东43.8亿元、辽宁41.4亿元、河北40.5亿元、河南36.1亿元。通过分析可以看出,这些省份都是人口数量多、土地平坦肥沃的地区。因此,当时的区域经济发展不平衡来源于自然禀赋差异。

(二)“一五”计划时期

1953年,我国制定了第一个五年计划,在考虑到各地不同要素基础的前提下,通过行政手段对各地区发展进行了干预,用政策的方式对地区要素进行了调整。“一五”计划期间,我国的重工业项目集中在东北地区,形成了以鞍山钢铁公司为中心的重工业基地。通过“一五”计划,拟扩(改)建与新建若干个重工业区。在“一五”计划时期,辽宁获得了最多的投资,达354 246万元,远超第二名黑龙江的141 344万元。国家出台一系列政策对不同区域要素进行了调度,创造了经济增长极。然而,该时期政策制定的目的更倾向于为工业化奠定基础、巩固国防,且生产要素无法进行自由流动。因此,我国此时的区域经济发展不平衡来源于政策干预。

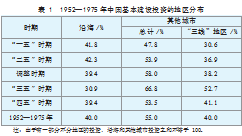

(三)均衡发展时期

1958年,开始将全国划分为东北、华北、华东等7个协作区,要求各区根据各自资源等条件,在协作区内建立各类大型工业中心和经济中心,并最终形成以工业体系为主的经济区域。1964年,我国开始在中西部地区的13个省、自治区内实施“三线”建设。研究发现,从“一五”计划开始,国家对“三线”地区的基本建设投资投入就比较高,“三五”期间甚至达到了52.7%。在“三五”“四五”期间,共累计向“三线”地区投资了1 173.41亿元,与“一五计划”时期的情况类似。在此期间,区域经济的发展主要受政策的干预,国家对经济欠发达地区的大力支持在一定程度上平衡了各区域的发展。具体如表1所示。

(四)改革开放时期

我国区域经济发展第二次出现重大变化的时期是改革开放。1978年,改革开放的战略方针确立。1979年7月,深圳、珠海、汕头、厦门试办出口特区。1992年,提出了建立社会主义市场经济体制的目标。1979年设立经济特区后,广东省和福建省的经济出现了飞速增长,1979—1988年、1989—1998年这些年间,广东和福建两省的GDP增长率一直稳定在前位,且年均增长率都保持在较高水平。

从改革开放对广东和福建两省的影响来看,政策干预确实促进了地区增长极的产生,但与缪达尔的主张存在不同。在选择经济特区时,首先东南沿海地区满足特区的地理位置要求,先行对外开放,容易接受国外资金和产业流入,有地缘优势;其次,特区是新的区域,需要跳出传统计划体制的限制,形成“新事新办,特事特办”的办事风格,尽量不受旧体制的束缚;最后,其他特区的地理面积不宜过大,这样方便管理,在全国支持下,能较快见到成效。而缪达尔的主张,则是优先发展有较强增长势头的区域,以取得较好的投资效益和较快的增长速度。

尽管如此,政策干预确实造成了区域间的经济发展不平衡,同时随着改革开放的实施,我国开始实行市场经济制度。市场经济制度是指一种以市场机制为手段来配置社会资源的经济制度,具有经济资源商品化、经济关系货币化、市场价格自由化和经济系统开放化的基本特征。因此,市场经济必然会导致资本、人口、技术等后天要素向经济发展较快的地区集聚。随着被计划经济约束的生产要素逐步得到了“解放”,缪达尔等经济学家提出的“极化效应”和“回流效应”开始影响经济发展。从劳动力要素来看,依照全国第六次人口普查数据显示,全国31个省级行政区中,广东人口净流入2 061.7万人,位居全国前列,领先后面的浙江1 064.7万人;资本存量也从1978年的183.3亿元,位居全国十六位,增长到了2008年的16 323.9亿元。因此,在政策确立增长极后,市场经济发挥了“催化剂”作用,两者相互影响,极大地促进了“极化效应”,使得政策干预地区出现了前所未有的经济增长。

同时,全国其他城市的经济增长也是前所未有的。增长率最低的甘肃1979—2008年的平均增长率也达到了10.97%。而其他东部沿海地区,浙江、山东、江苏1979—2008年的年均增长率也达到了15%左右。改革开放以来,全国各地区的GDP和人均GDP都取得了高速增长,“涓流效应”和“扩散效应”发挥了作用。然而,由于“极化效应”本身就会造成并加剧区域间经济发展不平衡情况,因此2000年后,国家相继提出了“西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部新跨越”等政策,以缩小、平衡各区域间的经济发展差异,同时从2009年起,陆续出台了13个区域发展规划政策,以减少区域间发展的不平衡。但是,就目前日益增强的区域发展不平衡现状来看,“极化效应”的影响仍大于扩散效应。

综上,本文梳理了各时期导致区域经济发展不均衡的原因。结果显示,1949—1952年,当政策干预较弱时,良好的自然条件会促进人口增长、土地产量上升,实现经济增长,自然禀赋是导致这一时期区域经济发展不均衡的原因。在各区域经济有了一定基础但生产要素还无法自由流动时,1953—1957年实施的“一五计划”促进了区域经济发展,通过行政手段调节了生产资源,此时各区域经济发展的差异来源于政策干预。1978年后,国家对某些地区率先提供了政策支持,且此时开始实行市场经济,生产要素可以自由流动,在市场和政策的双重作用下,虽然有一定的“扩散效应”在平衡经济发展较快地区和经济发展较慢地区间的差距,但区域间的经济不均衡仍然有逐步扩大的趋势。

三、总结分析

(一)历史经验

在经济发展初期,采取非均衡发展战略是必要的,要素禀赋是政策制定的基础,决定了优先发展的地区。在1949—1952年国民经济恢复时期,国家根据不同区域的自然要素分布特点,因地制宜地制定了经济发展政策,促进了要素禀赋丰富区域的经济发展,并取得了丰硕的成果。政策的制定虽然会受经济规律的影响,但不足以改变其独立性。尤其是在计划经济时期,生产要素无法自由流动,政策的独立性更强,对经济的影响更大。但政策的制定往往会更加关注经济发展外的其他方面,尤其是国家安全方面。建国初期,提出了优先发展重工业的战略,使得产业结构背离了资源比较优势。

改革开放时期,由于我国开始实行市场经济制度,市场和政策“双管齐下”,对我国的经济产生了巨大影响。一方面,我国经济取得了长足发展,1979—2008年的年均增长率达到了9.97%;另一方面,拉大了区域间经济发展的不平衡,广东、福建和浙江的人均GDP较1978年均增长了100倍以上,增长率最低的甘肃2008年的人均GDP是1978年的35.69倍。经过一段时间的发展,并有了一定经济基础后,可以看到,从2000年开始,国家虽然采取了一些平衡区域间经济发展的措施,但受市场“循环累积因果”等效应的影响,生产要素还是源源不断地向经济发达地区流入。

(二)目前面临的新问题

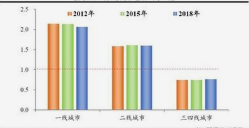

首先,区域经济存在发展惯性,强者愈强的“马太效应”和“循环累积因果”效应,使得我国区域经济发展不均衡情况更加严重。例如,近年来,各地区纷纷开展“人才大战”,广州市拟在5年内投入35亿元人民币来支持领军人才引进,但一些中西部地区的全年财政预算收入尚未达到这一金额。在此竞争格局下,经济落后地区缺乏竞争优势,何谈发展权利。

其次,信息化技术的飞速进步增强了要素空间的集聚规模效应。以信息网络技术为核心的新一代技术进步增强了资本、人口等要素禀赋的流动性,导致早已集聚在经济发展较好地区的要素规模进一步扩大。截至2017年,我国有超过73.3%的高新技术企业落户东部地区。其中,广东省拥有全国34.2%的高新技术企业;长三角地区有约23.1%的高新技术企业。10个副省级城市和5个计划单列市的高新技术企业之和占全国的比重超过30%。

四、政策建议

(一)顺应资源比较优势,把握资源空间布局新态势,突破“循环累积因果”效应

对于市场经济国家,当经济发展到一定程度时,“循环累积因果”效应相当于经济发展中的“市场失灵”。由于市场力的作用一般倾向于增加而非减少区域间的不平衡,因此若任其发展,最终只会损害社会经济的健康发展。国家在解决此问题时,要注重资源的空间布局、各区域的比较优势和投资效率。在第三次技术革命大背景下,“循环累积因果”效应在很长一段时间内仍将影响区域间的经济发展,但同时也会给政府施政带来新的思路。一方面,可以更快地完善落后地区的基础设施;另一方面,也可以通过大数据分析不同地区、不同领域的优势资源和稀缺资源,调整产业布局,因地制宜地培养当地经济增长极,发展当地特色经济。

(二)着眼全局,制定统一的区域发展战略,约束地方政府非理性博弈

我国在顶层设计中对地方政策进行横向协调,可以解决地区性政策中出现的政策延续性、调整周期频率、优先级、区域间的非理性博弈等问题。首先,在开展顶层设计时,要对地区间的政策进行横向协调。经济是开放的,在市场经济导向下,虽然各地区政策目标不同,但资源自由流动会使得政策对经济产生复杂影响。其次,全国性政策要避免“一刀切”,应考虑各地区的特殊性;对于第二产业占比较高的地区,若过分强调环保政策,可能会直接影响当地的经济发展。最后,通过干部评价体系,约束地区政府间的非理性竞争。完善的干部考核制度不仅要考察干部是否为当地的经济发展、民生改善、社会进步、生态效益作出了贡献,还要考察其是否滥用职权,损害了地区间的正常竞争。

参考文献:

[1]弗朗索瓦·佩鲁.新发展观[M].北京:华夏出版社,1987:132+184-185.

[2]阿尔伯特·奥托·赫希曼.经济发展战略[M].纽黑文:耶鲁大学出版社,1958.

[3]纲纳·缪达尔.世界贫困的挑战:世界反贫困大纲[M].北京:北京经济学院出版社,1991.

[4]宋瑛,陈纪平.政府主导、市场分割与资源诅咒——中国自然资源禀赋对经济增长作用研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(9):156-162.

[5]郭金龙,王宏伟.中国区域间资本流动与区域经济差距研究[J].管理世界,2003(7):45-58.

[6]林毅夫,李永军.比较优势、竞争优势与发展中国家的经济发展[J].管理世界,2003(7):21-28+155.

[7]唐兆涵,陈璋.区域经济差距的形成动因、演变路径和发展趋势——基于技术引进视角的研究[J].上海经济研究,2019(2):46-57.

[8]宋子和.关于我国经济特区的功能定位——xxx特区理论中的一个根本问题[J].南方经济,2000(10):5-8.