徐州市可持续发展水平综合评价研究——基于“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”主题论文

2024-08-14 11:14:23 来源: 作者:zhouxiaoyi

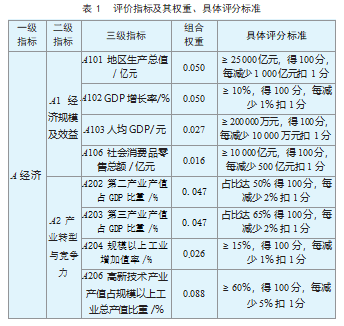

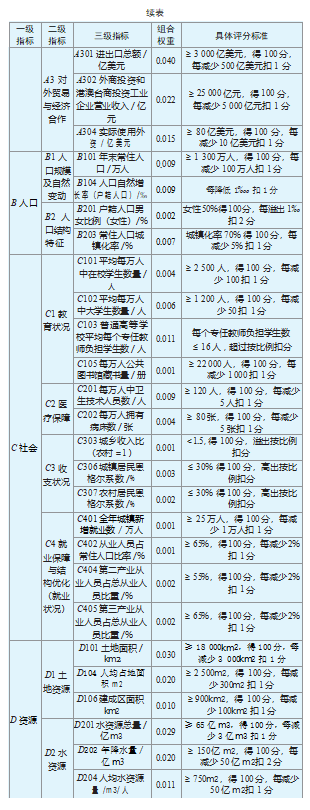

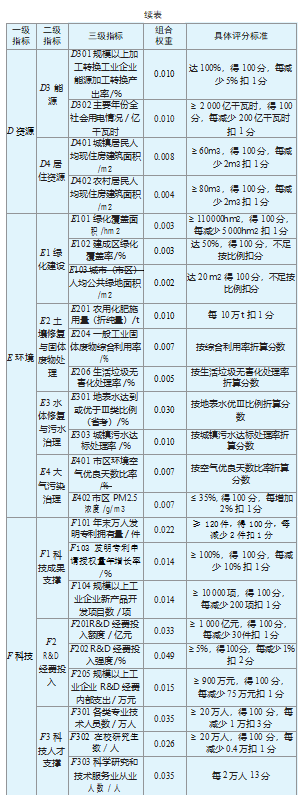

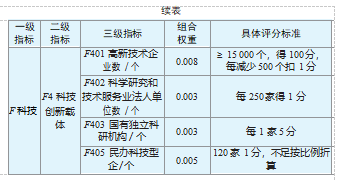

摘要:文章基于江苏省设区市2016—2022年的面板数据,从“经济、社会、资源、环境、人口、科技”6个维度构建了包含22个二级指标、61个三级指标的基于“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”主题的徐州市可持续发展水平综合评价指标体系,并对徐州市可持续发展水平开展了综合评价。结果发现,2016—2022年徐州可持续发展综合水平呈现出螺旋形上升趋势,在江苏设区市中位列第6名,经济、人口、社会、资源、环境、科技等维度则分别位列第9、4、3、2、12、5名。

摘要:文章基于江苏省设区市2016—2022年的面板数据,从“经济、社会、资源、环境、人口、科技”6个维度构建了包含22个二级指标、61个三级指标的基于“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”主题的徐州市可持续发展水平综合评价指标体系,并对徐州市可持续发展水平开展了综合评价。结果发现,2016—2022年徐州可持续发展综合水平呈现出螺旋形上升趋势,在江苏设区市中位列第6名,经济、人口、社会、资源、环境、科技等维度则分别位列第9、4、3、2、12、5名。评价体系及评价结果可为徐州以创新引领资源型地区中心城市高质量发展为主题,建设国家可持续发展议程创新示范区政策的制订与实施提供参考依据。

关键词:徐州;可持续发展;评价指标体系;综合评价

随着国家“十四五”规划的出台,人口与经济、环境资源协调发展问题受到政学两界持续关注[1],基于经济、社会、资源、环境、人口中3~5个维度的区域性可持续发展水平评价指标体系陆续被提出[2-5]。但仍存在以下问题:没有处理好经济、社会、环境子系统之间的关系,偏重于经济子系统的评价;注重可持续发展系统的内部评价,忽视科技创新对可持续发展状况的影响。徐州是我国的262个资源型城市之一,23个再生型城市之一。2022年7月10日,国务院同意徐州市以创新引领资源型地区中心城市高质量发展为主题,建设国家可持续发展议程创新示范区(国函[2022]69号)。因此,现有的忽视科技创新指标和子系统间协调性差的评价体系难以适用于以“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”为建设主题的徐州可持续发展水平评价,构基于“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”为主题的,经济、社会、资源、环境、人口、科技六维可持续发展水平评价体系实属当务之急。

一、评价指标体系构建原则

(一)现实性和导向性相结合原则

指标选取除考虑当地高质量发展的现实基础外,更应回应和落实关于同意徐州市建设国家可持续发展议程创新示范区的批复(国函[2022]69号)有关要求,凸显“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”主题,聚焦生态修复与绿色开发、产业转型与竞争力攀升、就业保障与结构优化、科技创新与支撑能力提升等内容。

(二)全面性和重点性相结合原则

可持续发展指标的选取应尽可能全面反映经济、社会、资源、环境、人口、科技各个子系统可持续发展水平及其协调情况,同时应充分考虑各子系统及所辖二三级指标的权重差异。

(三)可比性与特殊性相结合原则

可持续发展指标应尽可能选取可比性较强的指标,以便于与其他设区市进行比较,但同时应兼顾徐州本身可持续发展的独有做法,设置少量个性化指标和选择性指标,用以提高徐州可持续发展评价的针对性和适切性。

(四)科学性和和可操作性结合原则

任何指标体系只能做到相对完美,不能过于理想化,在确保评价指标与评价目标保持一致前提下,要尽量选取数据易获取、易计算、易理解的指标,如尽量从省、市的统计年鉴和统计公报中选取,这样既可以保证指标本身界定的权威性,又容易获取数据。

(五)“总、均、质、变”四量结合原则

评价指标选取应以评价目的科学、有效达成为最终衡量标准,指标选取要注意做到契合性和多样化,要尽量做到规模指标与质量指标相结合、总量质量与均量质量相结合、绝对量指标与占比指标相结合、年度之比与年度递增(减)率指标相结合。

(六)极值折减与原值对应相结合原则

具体评分标准制订主要以江苏省13个设区市中三级指标最高值适当上浮并取整得到的数据为基准,然后按每减少多少扣一定分数的方法来计算各三级指标得分;极少部分指标评分标准则是直接以指标值换算成分值,如一般工业固体废物综合利用率、地表水达到或优于Ⅲ类比例等。

二、评价指标体系及评分标准设计

基于以上评价体系构建原则,参考国内外城市可持续发展水平文件、评价指标及其数据,采用头脑风暴法初步确定基于经济、社会、资源、环境、人口、科技六个维度(一级指标)的可持续发展水平二、三级评价指标为23项和101项,设计调查问卷(LIKERT五分量表),回收相关领域领导、管理者、技术人员等专家填写有效问卷45份,根据调研结果,计算各二级指标均值和变异系数,删除重要程度均值小于4且变异系数大于0.25的指标,再借助SPSS 27分析工具计算Cronbach’s值和spearman秩相关系数值进行信效度分析,最终确定一、二、三级评价指标分别为6项、22项和61项,再从45位专家中抽取15位专家应用层次分析法(AHP)和集中研讨法进行各级评价指标确权和具体评分标准确定,结果如表1所示。

三、徐州可持续发展时序演变轨迹的实证分析

从2017—2023年《徐州统计年鉴》《江苏统计年鉴》《江苏农村统计年鉴》以及2016—2022年《徐州市国民经济和社会发展统计公报》和2020—2022年《江苏省科技经费投入统计公报》等中获取三级指标数据,基于构建的指标体系和评分标准,计算徐州可持续发展水平评价各级指标分值,一、二级指标得分见表2。从表2可以看出:“十三五”以来徐州可持续发展水平综合得分呈现出螺旋形上升趋势,2018年略下滑后于翌年即开始上行,至2020年增至88分以上高点;“经济”维度分值走势与综合分值相似,低谷出现在2018年,峰值亦出现在2021、2022年;“人口”维度分值呈现正态分布变化趋势,峰点出现在2019年,2022年与2016年持平;“社会”维度分值峰点出现在2016、2019年,2017—2022年间呈现正态分布变化趋势;“资源”维度分值在2016—2021年间呈现螺旋上升趋势,2022年则降至7年中低限;“环境”“科技”维度分值从2017年开始呈直线上升趋势,2022年达峰点。

四、徐州与江苏省其他设区市可持续发展水平对比分析

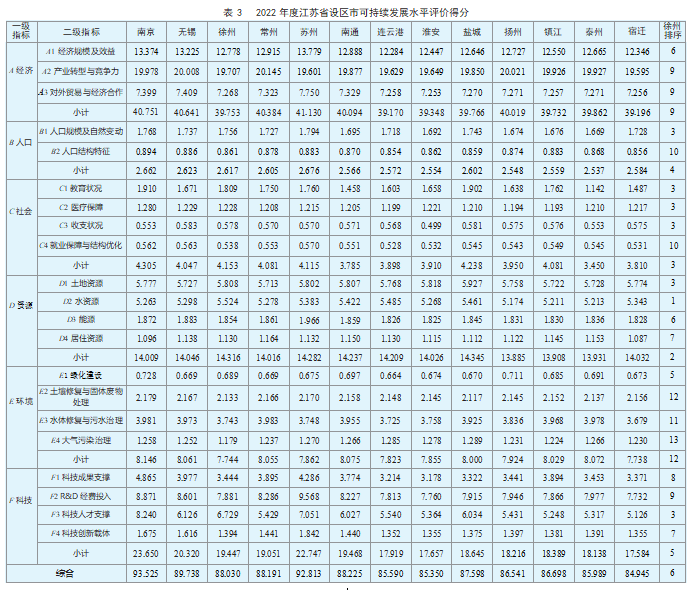

从2023年江苏统计年鉴、江苏农村统计年鉴、江苏各设区市统计年鉴及2022年江苏各设区市统计公报、2022年江苏省科技经费投入统计公报等中获取三级指标数据,基于构建的指标体系和评分标准,计算江苏省13个设区市可持续发展水平评价各级指标得分值,一、二级指标得分见表3。结果如下:徐州可持续发展水平综合排名第6,其中经济、人口、社会、资源、环境、科技维度排名分别为第9、4、3、2、12、5名;“经济”维度中经济规模及效益、产业转型与竞争力、对外贸易与经济合作等二级指标排名分别为第6、9、9名;人口维度中人口规模及自然变动、人口结构特征等二级指标,排名分别为第3、10名;“社会”维度中教育状况、医疗保障、收支状况、就业保障与结构优化等二级指标排名分别为第3、3、3、10名;“资源”维度中土地资源、水资源、能源、居住资源等二级指标排名分别为第3、1、6、7名;“环境”维度中绿化建设、土壤修复与固体废物处理、水体修复与污水治理、大气污染治理等二级指标排名分别为第5、12、11、13名;“科技”维度中科技成果支撑、R&D经费投入、科技人才支撑、科技创新载体等二级指标排名分别为第8、9、3、7名。

五、结语

本文基于“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”主题,从经济、社会、资源、环境、人口、科技六个维度,构建了包括22项二级指标61项三级指标的徐州市可持续发展评价体系,定量评价和分析了徐州2016—2022年可持续发展水平及时序演变轨迹,并与江苏13个设区市可持续发展水平进行了比较,得出如下结论:基于构建评价指标体系计算出江苏13个设区市综合得分,徐州排名第6,南京、苏州、无锡、南通、常州位列前5,结果与赛迪顾问城市经济研究中心发布的2021年中国城市综合竞争力百强榜的基本一致,在某种程度上反映了本文构建指标体系的科学性和合理性。国家实施资源型城市可持续发展规划后,徐州基于“创新引领资源型地区中心城市高质量发展”为主题的转型整体上是比较成功的,2022年综合分值在全省13个设区市中排名第6,“十三五”以来徐州可持续发展综合分值以及经济、环境、科技三个维度分值均呈现上升趋势,尤其是科技、环境两个维度,2017—2022年呈直线上升趋势。2022年很多评价指标分值出现下滑,这与近年来国际经济环境的恶化、社会结构的变化等因素所带来的冲击影响有关。

参考文献:

[1]赵雨萱,孙蕊,何颖,等.基于P-E-R模型与生态足迹法的徐州市可持续发展研究[J].商业观察,2023,9(8):85-88.

[2]王奕欣.城市可持续发展水平评价研究[D].武汉:华中科技大学,2019.

[3]郭长治.呼和浩特市与乌兰巴托市可持续发展水平对比研究[D].呼和浩特:内蒙古财经大学,2019.

[4]李集生,刘怀文,冯淼,等.基于DP SIR框架探索大型城市可持续发展的指标体系[J].工程管理学报,2023,37(1):29-34.

[5]王文学,曹可心,林静.可持续城市多尺度评价框架及指标体系的研究进展与展望[J].城市发展研究,2 022,29(11):1-7.