小学数学思维训练在解决问题教学中的落实措施论文

2024-05-24 09:03:26 来源: 作者:heting

摘要:解决问题是数学教学中非常重要的环节之一,直接关系到学生对数学基础知识的掌握以及灵活应用情况,关系到学生思维突破以及发展情况。小学数学解决问题部分的知识点是基础知识学习的延伸,重点是为了考验学生将所学数学知识应用于实际生活中的能力,整个过程中学生需要主动审视问题,理解问题的本质并分析问题的各个方面,通过长期教学实践发现,在小学数学解决问题教学中加强学生灵活转换、变通应对思维训练,有助于激发学生学习兴趣,提高学生数学思维能力,培养学生创新意识和解决问题能力。

摘要:解决问题是数学教学中非常重要的环节之一,直接关系到学生对数学基础知识的掌握以及灵活应用情况,关系到学生思维突破以及发展情况。小学数学解决问题部分的知识点是基础知识学习的延伸,重点是为了考验学生将所学数学知识应用于实际生活中的能力,整个过程中学生需要主动审视问题,理解问题的本质并分析问题的各个方面,通过长期教学实践发现,在小学数学解决问题教学中加强学生灵活转换、变通应对思维训练,有助于激发学生学习兴趣,提高学生数学思维能力,培养学生创新意识和解决问题能力。

关键词:小学数学,思维训练,解决问题,措施

2022年教育部颁布了《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”),为数学教学工作开展提出了新要求,明确了新方向,要求加强对学生运用数学知识解决实际问题的能力培养,使其具备灵活转换以及变通应对能力。但是通过长期的教学实践发现,部分学生因为思维能力有限,在解决问题过程中难以理解题中各已知条件的关联性,故而抓不住问题突破口;部分学生缺乏举一反三的能力,即便是相似的题型,当对题中的条件给予适当调整或改变后,他们便无法成功地将其解出,这些都是学生思维能力低下的表现,需要引起高度重视。

一、通过问题建构,塑造主动提问意识

思维训练最开始的过程就是问题的提出。在现实的教学过程中,教师要为学生构建良好的问题情境,让学生在实践操作过程中逐步提升解决问题的能力。因此,教师在备课过程中需要仔细研究新旧知识之间的关联性,使学生能够认识到新旧知识中的差异与联系,让学生能够逐步发现问题,并拥有主动探究问题的热情。

例如,在教学“因数与倍数”一课时,教师可先引导学生对“6、8、12的最小公倍数”展开探究。学生一般都会根据最大公约数的方式来展开分析,并得到结果为144。之后,教师再让学生进行验证,让学生发现得出的结论是错误的。如此一来,学生就会感到困惑,并进行思考:“为什么答案是错误的呢?它与之前的差异在哪里呢?应该如何正确解答呢?”学生的好奇心因此被激发了出来,学习主动性也得以增强。

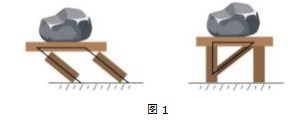

又如,在学习“认识三角形和四边形”的过程中,教师可以通过提问的方式引导学生思考,并让他们在实践中进行验证和分析。所涵盖的问题具体为:(1)三角形和四边形具有哪些特征和性质?为什么它们被归类为不同的图形?(2)什么是三角形的内角和?学生可以通过自己绘制不同的三角形,并用量角器测量角度,探索内角和的规律。(3)三角形的三个内角和是多少?学生可以通过计算不同三角形的内角和,观察是否存在固定的和值,并归纳出结论。(4)为什么三角形具有稳定性?学生可以尝试改变三角形的边长和角度,观察这些变化对三角形稳定性的影响,并进行分析和解释。(5)在图1中,所给出的图片涉及什么原理?对这种原理展开阐述。这样就确保学生带着问题学习,使其自主学习、问题解决和逻辑推理思维能力得到训练,也能够更好地理解和掌握三角形和四边形的相关知识。

二、通过举一反三,强化逆向思维训练

在小学数学解决问题教学中,举一反三是思维训练的直接且有效的方法,这种方法要求学生通过理解一个具体的问题并找出解决方法,然后将这个方法应用到其他类似的问题当中。鉴于此,教师可以给学生提供多个类似的问题,并引导其找出问题之间的共同特征和规律,通过比较和归纳引导学生思考问题的本质,让学生发现隐藏在不同问题背后的共性,寻找其中的关键概念和原理,提高他们的逆向思维能力。

例如,一只兔子见到了一筐萝卜,第一天它吃了一筐萝卜的一半还多一个;第二天吃了剩下的一半还多一个,第三天又吃了剩下的一半多一个,接下来的每一天均吃了剩下的一半多一个,到第10天时则仅剩下一个萝卜(这天,兔子并未吃剩下的这个萝卜),请问这只兔子一共吃了多少个萝卜?针对该问题,有些学生看题后的第一反应可能是依照题目里的未知数,通过分数知识进行解答,并设总共有x个萝卜,结合题意列出一元一次方程,然而这样推导出的为一个相当复杂的式子,学生完成起来相当困难,但若能够通过逆向思维的形式进行问题解决,则显得更加容易。从第10天开始朝前推,分别为第9天,第8天……第1天,如此可使问题更加简单。结合题意:第10天萝卜数量为1,那么第9天萝卜个数则为4个,并按照这一规律推至第1天。如此以逆向思维的形式从已知条件着手,倒着推理则能够实现问题的解决。当学生解决问题后,教师可再通过变式题的方式强化学生逆向思维能力训练,如小华第一天从妈妈那里拿了她压岁钱的一半,第二天又拿了剩下压岁钱的一半,第三天又拿了剩下压岁钱的一半……在第7天时小明放在妈妈那里的压岁钱只有100元,请问小明原来一共有多少压岁钱?通过变式的方式让学生的逆向推理能力得到进一步巩固。

三、通过一题多解,培养创造性思维能力

一题多解是指在解决问题时提供多种不同的解决方法或途径,而不仅仅局限于一种答案。在解决问题教学中,面对题型里所给出的各类数学问题,教师可以引导学生从不同的角度来思考,进而采取多元化的方法或策略进行解答,以此来培养学生的探索精神和创造性思维能力。

比如,在“简易方程”的教学中,有这样一道解决问题题型:在一道没有余数的算式里,被除数、除数和商的和是454,商是4,求被除数和除数各是多少?在这道题中,教师可引导学生通过多种解法来强化思维训练。

解答1:设被除数为x,除数为y,根据题意,我们可以得到以下方程:x+y+4=454,x=4y,将第二个方程代入第一个方程,得到:4y+y+4=454,5y=450,y=90。将y代入第二个方程,得到:x=4×90=360,所以被除数是360,除数是90。

解答2:同样设被除数为x,除数为y,根据题意,我们可以得到以下方程:x+y+4=454,x=4y,将第二个方程代入第一个方程,得到:

4y+y+4=454,5y=450,y=90,将y代入第二个方程,得到:x=4×90=360,所以被除数是360,除数是90。

解答3:通过推理得知被除数和除数的计算为:454-4=450,因为商是4,所以被除数是除数的4倍,若被除数为4份,那么除数就为1份,进而得出计算式子:

450÷(4+1)×4

=450÷5×4

=90×4

=360

所以被除数是360,除数是90。

在解决问题时,通过灵活运用不同的思路和方法,不但能够确保最终答案的准确性,又能让学生的创造性思维能力得到了充分发展。通过长期的训练与实践,学生在遇到类似题型后能够快速地找出最简便的解答方法。

四、通过数形结合,强化推理能力训练

数形结合思想即通过将几何图形的性质与抽象的数量关系或概念相结合,帮助学生更好地理解和消化数学知识,这种方法可以使学生对数学知识有更形象直观地理解,从而更容易掌握关键概念并解决复杂的数学问题。数形结合思想能够使学生更好地理解和运用抽象的数学内容,将其转化为具体的形象思维,从而提升学生的数学素养和逻辑思维能力。因此,在教学过程中,教师应该有意识地引导学生运用数形结合思想解决复杂问题,帮助他们厘清解题思路,促使其逻辑思维能力的发展,为后续数学学习奠定坚实基础。

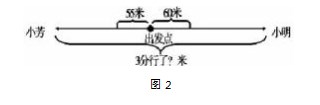

比如,有这样一道题:小明和小芳同时从相同位置出发,但是小明向东边行走,速度为每分钟60米;小芳向西边行走,速度为每分钟55米,求解3分钟后他们之间的距离。通过数形结合思想,教师可以通过绘制一个简单的图形来帮助学生理解和分析问题,先引导学生画出一个水平直线,表示小明和小芳的行走路径。然后,在起点部分标记出小明和小芳出发的位置。随后,在正方向上以每分钟60米和55米的速度分别标记出小明和小芳的行进位置。通过观察图形,我们可以看出:求解的是小明和小芳之间的距离,也就是他们行进路径上的间隔部分。通过对已知条件的分析可以发现:在3分钟内,小明走了180米(60米/分钟×3分钟),小芳走了165米(55米/分钟×3分钟),将这两个值相加可以得出他们之间的距离为345米。

教师通过这样的图形分析过程,不仅帮助学生清晰地理解题目中的逻辑关系,还能够帮助学生得出正确答案。同时,这种数形结合的思考过程也能够促进学生的逻辑思维能力发展,提升他们在解决数学问题时的思维灵活性。

五、通过实践活动,提升逻辑思维能力

新课标要求把实践和综合运用纳入教材内容,纳入课堂教学中,从而让学生数学应用意识与能力得到锻炼,使其综合素养得到全面提高。不过,综合实践课内容可操作性相当强,学生应通过考察、分析、探究、操作等方式来领悟、感知与发现,且在该过程中各项能力均会得到提升。同时,社会实践活动可确保学生的数学知识学习从课堂走向社会,把课本知识与现实生活进行有机融合,确保体验式学习模式得到有效实施,进而促进学生逻辑思维能力的发展。

例如,在进行“圆”的概念相关知识教学时,教师应根据教材内容引导学生通过小组学校方式在学校或家庭寻找形状是圆形的物体,或在学校篮球场(足球场)内画出若干个圆形与半圆形,鼓励学生自己动脑,并使用工具进行周长测量;或发放给学生长度相同的绳子,鼓励学生利用绳子依次围作圆形,并思考如何计算出所围出圆形的周长与面积。这一动手操作实践的过程也是学生思维锻炼的过程,可让学生在此过程中把课本知识更好地应用到实践中,且在问题解决过程中提升逻辑思维能力。

参考文献

[1]王志兴.建立思维训练机制,提升小学数学教学价值[J].数学大世界(下旬),2022(1):83-85.

[2]李有专.小学数学教学中如何培养学生思维能力[J].数学学习与研究,2022(25):44-46.

[3]赵卫军.伙伴学习,共同生长—核心素养下数学数形结合思想的渗透[J].小学教学研究,2021(16):73-74,79.

[4]张娟.注重思维方法指导激活学生思维潜能[J].教学管理与教育研究,2021(14):86-87.