信息技术支持下的初中语文教学实践研究论文

2024-05-21 09:30:18 来源: 作者:liyuan

摘要:随着信息技术的飞速发展,初中语文课堂也迎来了新的变革。语文教师可以利用信息技术进行学情诊断,提高教学的针对性;可以利用信息技术将知识更好地呈现出来,增强课堂的趣味性;也可以将信息技术融入名著阅读的全过程,提高学生对名著阅读的兴趣;还可以利用信息技术高效地收集和批改作业,凸显作业的实效性。

摘要:随着信息技术的飞速发展,初中语文课堂也迎来了新的变革。语文教师可以利用信息技术进行学情诊断,提高教学的针对性;可以利用信息技术将知识更好地呈现出来,增强课堂的趣味性;也可以将信息技术融入名著阅读的全过程,提高学生对名著阅读的兴趣;还可以利用信息技术高效地收集和批改作业,凸显作业的实效性。

关键词:初中语文;信息技术;教学策略

在信息技术时代,“元宇宙”“VR”“智慧教室”等词汇已经频繁出现在我们的生活和学习中,越来越多的学校开始进行信息化教学方面的尝试。信息技术与基础教育融合打破了传统的“黑板+粉笔”模式,将教学带入了新领域[1]。在信息技术高速发展的今天,初中语文教师可以适当运用一些信息技术手段增加课堂趣味,提高课堂质量,努力打造符合学情的高效课堂。

一、利用调查工具进行学情诊断

学情是教师课堂教学的依据。以往教师分析学情往往凭借自身的经验,而主观判断受限于很多因素,教师如果能够事先通过调查的方式了解学生的已有知识储备情况,那么便可以充分了解学情,更有针对性地突破教学重难点。调查学情的信息技术工具有多种,笔者最常使用的是问卷调查软件。借助这类软件设计问卷十分便捷,不仅能够收集选择题的答案,还能收集开放题型的答案,并且在收集后可以自动生成分析报告。

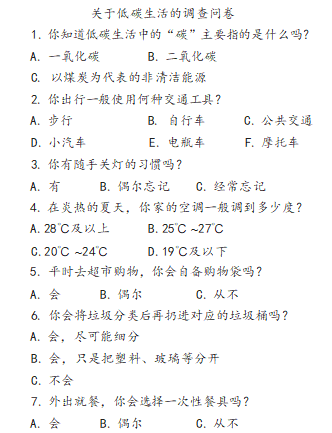

例如,笔者在教授统编语文八年级(下册)第二单元的综合性实践课“倡导低碳生活”时,提前用相关软件设计了如下问卷:

问卷设计好后,笔者将链接发到班级微信群,邀请学生填写,并将依据学生填写结果自动生成的分析图表下载下来,根据调查情况进行课堂教学设计。

鉴于调查反映出的学生对低碳生活的概念不是很明确,因此课堂导入环节笔者从低碳的定义谈起,明确“低碳”指的是较低水平的温室气体(以二氧化碳为主)的排放,接着请学生谈谈二氧化碳过量排放的严重后果,最后总结:要践行低碳生活,保护我们共同的家园。在讲到怎样的生活才是低碳生活时,笔者展示了问卷中2~7题的调查结果,引起学生的注意。

利用信息技术进行学情诊断,可以高效地了解学生的课前准备情况,但每次调查的题目数量不宜过多,以10题以内为宜,且以选择题为主。

二、利用动画微课增加课堂趣味

微课是教师提前制作好的教学视频,时长一般在10分钟以内,只就某个知识点进行讲解。当前,微课的形式丰富多彩,有真人出镜类、动画类、手绘类等。教师在教学中恰当引入动画微课,可以在讲解知识的同时增强课堂趣味性。

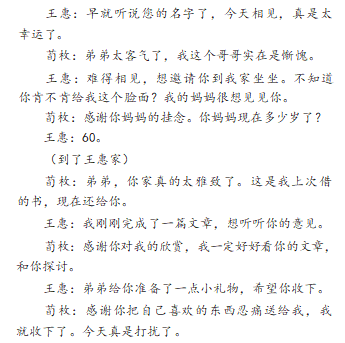

例如,统编语文七年级(上册)《陈太丘与友期行》一文中出现了一些敬辞和谦辞,课后积累拓展部分补充了“古代常见的敬辞与谦辞”的知识小卡片。根据教学要求,教师应对该知识点进行讲解,教会学生对敬辞和谦辞的正确运用。因此,教师可以利用信息技术,采用一些生动有趣的方式,激发学生对语文学习的兴趣。

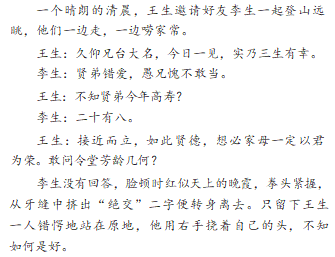

笔者在讲“敬辞与谦辞”的知识点时,先播放了提前制作好的微课“正确使用古代称谓语”。在导入环节,笔者设计了一个小动画,剧本摘录如下:

微课播放到这里,笔者突然按下暂停键,并提问大家知道李生为什么那么生气,要和王生绝交吗?请学生回答。学生很容易答出王生犯的错误:“高寿”应用在询问老人年纪;“家母”指的是自己的母亲(应用“令堂”);“芳龄”用来询问年轻女子的年龄(应用“高寿”)。笔者接着播放微课,接下来微课解释了小动画中王生所犯的错误,然后从敬辞和谦辞两个方面分别创设情境,用动画的形式介绍了常见用语。最后,笔者给学生留了一个情境问题,要求学生运用敬辞和谦辞改写古代文人对话,举例如下:

通过让学生动手改写对话,很好地锻炼了学生对敬辞和谦辞的运用能力,帮助学生巩固了课上所学知识。

教师可以把微课用在导入环节,激发学生的学习兴趣;也可以把微课用在重点知识的讲解环节,帮助学生理解,增加趣味性;更可以用在口语交际和作文课上,激发学生开口说话的欲望。

需要注意的是,教师可以将微课看作一种教学资源。在微课呈现完毕后,教师要采取适当方法检验学生对知识点的掌握情况,并对重要的内容进行提炼和总结,使学生充分掌握相应的知识点[2]。

三、利用短视频提高学生名著阅读兴趣

(一)读前激趣引导

学生的阅读过程一般分为三个阶段,分别是读前、读中和读后。每个阶段学生阅读的困难和要达成的目标都是不同的,因此教师在每个阶段对学生进行有针对性的指导是非常有必要的。在阅读之前,学生往往对名著或名著的作者有一些简单的了解,可能会由于先入为主产生畏难情绪。例如,看到鲁迅的文章就会想到“晦涩难懂”;想到《水浒传》的厚度,就会产生畏难心理;读了几页《儒林外史》,人物太多,生字太多,隐晦之处太多,越来越分不清谁是谁……

为了解决学生的实际阅读困难,教师可以利用短视频帮助学生阅读。如阅读《水浒传》时可以播放一些经典有趣的片段吸引学生阅读相关章节。新版《水浒传》电视剧画面清晰,忠于原著,制作精良,学生更喜欢观看。教师可以给学生播放鲁智深拳打镇关西、大闹五台山,黑旋风斗浪里白条等情节,激发他们阅读的欲望。

(二)读中设疑纠错

很多名著都被拍成了影视作品,教师可以给学生布置课外观看影片的作业或者截取影视片段播放给学生看,让他们寻找影视片段不合理之处或与书中描述不同之处,从而检验学生的阅读效果[3]。

如统编语文七年级(下册)推荐阅读《骆驼祥子》。在学生看完整本书后,教师组织学生观看电影《骆驼祥子》或者从电影中截取的片段,让学生寻找电影情节和书中情节的不同之处。很多学生找到了很多细节的不同,如电影从祥子牵着骆驼开始,省去了祥子为了多挣点钱,不顾同伴的劝告执意拉顾客从而被抓当壮丁的情节,这对没有看过原著的观众来说可能不易理解;祥子在大雨中接小福子回家,小福子帮祥子补车篷,祥子和小福子一起擦车这些情节都是原著中没有的;最后祥子彻底堕落、出卖了阮明的情节在电影中没有体现……

在这样的“找不同”的过程中,学生可能会多次翻书,对书的内容更加熟悉。电影在原著基础上经过了改编,展现的人物性格可能也有所不同。探讨电影和小说对祥子和虎妞的不同塑造,也可以加深学生对主题的理解。

(三)读后总结推荐

读完一本书之后,语文教师经常会给学生布置写读后感的作业,对阅读进行总结提升;如果加入小视频元素,就能更好地调动学生写作的积极性。

在名著阅读完成后,笔者经常会给学生布置拍摄好书推荐小视频的作业。拍摄短视频与班级现场推荐相比,学生往往参与兴趣更高,拍摄的视频的质量较好,也更加有趣[4]。在展示作业环节,教师可以在课堂上直接播放优秀短视频,也可以将视频发布到班级公众号上,增强学生的自豪感。

四、利用小程序收集、批改学生作业

(一)“接龙管家”——作业收集小助手

作业是教学中必不可少的部分。在大语文观下,语文作业的形式也多种多样。对于一些实践性、综合性学习活动,教师可以利用收集软件方便快捷地收集学生的作业[5]。例如,笔者在教授统编语文八年级(下册)“游记”单元时,给全班学生布置了综合性学习活动“品读南京”,要求学生对自己感兴趣的南京景点拍摄照片,然后制作成PPT,向全班同学介绍该景点的文化、旅游攻略、游玩感受等。笔者提前在“接龙管家”中布置好了作业,录入学生姓名,将作业链接发至班级群并设置为群代办。学生完成作业后,只需登录“接龙管家”小程序,点击自己的姓名即可上传作业。作业上交时间截止之后,笔者点击下载,便可以将学生作业下载到电脑中,非常方便。

(二)“作业登记本”——作业批改好工具

“作业登记本”可以建立多个班级,学生必须实名登记加入班级。在布置作业方面,该小程序可以在布置作业的同时录入答案,教师可以等待学生提交过后,直接将作业答案反馈给学生。如果作业是选择题、填空题等客观题,教师可以直接录入答案。“作业登记本”可以实现自动批改,这就大大提高了教师的批改效率和准确率。当教师批改过学生的作业后,学生还可以订正后进行二次提交,直到教师审核通过为止。当然,作业登记本中还有很多其他实用的功能。

五、结束语

如今,信息技术已融入了语文教学的方方面面。在实际教学中,信息技术可以帮助教师了解学情,提高教学的针对性,将知识更好地呈现出来,增强课堂的趣味性,融入名著阅读的全过程,提高学生对名著阅读的兴趣,高效地收集和批改作业,凸显作业的实效性。可见,信息技术与语文教学的融合,让语文课堂充满了活力!

参考文献

[1]王琳.现代信息技术与语文教学的融合应用[J].语文建设,2016(24):21-22.

[2]卢素侠.莫让现代信息技术成为语文课堂的主角[J].语文教学之友,2010(11):6-7.

[3]郑惠玲.核心素养背景下信息技术融入初中语文教学的途径实践[J].学周刊,2024(3):125-127.

[4]薛春香,吴立珍.核心素养下信息技术与初中语文教学整合实践[J].学周刊,2024(3):149-151.

[5]王薏珺.教育信息技术在小学语文课堂教学中的应用[J].现代教学,2023(23):78-79.