基于CIPP模式的野外地质实践教学质量评价体系的构建与应用论文

2024-05-20 14:31:00 来源: 作者:heting

摘要:文章基于CIPP模式概述,构建了由4个一级指标和18个二级指标构成的野外地质实践教学质量评价体系,然后采用问卷调查方式,分析了某高校近3年野外地质实践教学质量评价指标得分,最后根据调查结果提出了相应的优化建议。

摘要:文章基于CIPP模式概述,构建了由4个一级指标和18个二级指标构成的野外地质实践教学质量评价体系,然后采用问卷调查方式,分析了某高校近3年野外地质实践教学质量评价指标得分,最后根据调查结果提出了相应的优化建议。

关键词:CIPP模式,野外地质实践教学,教学质量评价体系

实践教学主要包括实验、实习、设计等,在高等院校教学体系中占有举足轻重的地位,尤以集中性实习最为重要。集中性实习在帮助学生巩固理论知识的同时,能够培养学生观察能力、动手能力、认知能力、科研能力及吃苦耐劳精神,在加强素质教育和培养创新能力方面有着重要的、不可替代的作用叫。2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,提到了“突出培养相应专业能力和实践应用能力”。

地质类专业尤其重视实践教学,其以地球为大课堂,以大自然为实验室,以大量野外实践调查为基础,来源于实践,又服务于实践。野外地质实习是增加学生感性认识,提高学生的动手操作能力、分析解决问题能力、逻辑思维能力,培养学生创新意识的重要途径2)。通过高质量的野外地质实习,学生可以初步掌握野外地质工作的基本技能和方法,初步形成正确的地质思维,初步建立系统的地质时空观和方法论"。可以说,野外地质实习的效果直接影响后续所有专业课的学习进程,甚至关系到学生对该专业的兴趣。某高校作为一所应用型本科高校,尤其重视相关专业的野外地质实习,始终以培养学生的野外观察能力、动手能力和创新能力为己任,通过让学生一次次地实地敲击岩石、观察构造、测量剖面、鉴别化石等,提升学生的野外地质技能和地球系统科学思维。

近年来,受到课时压缩、经费滞涨而物价上涨、实习路线和剖面被破坏、新时代大学生思想和行为变化等因素影响,野外地质实践教学面临着一系列挑战。一些高校从实习教学的方法、形式、组织方式、成绩评定等方面进行了探索(46。虽然实践教学改革一直在不断深入,但其教学质量评价研究一直很少71。目前,野外教学质量评价存在的主要问题是形式化、过场化,其次是定性化、单一化,不能很好地反映实习中存在的问题,且评价结论的应用效果也不明显(8]。上述问题严重阻碍了实习效果的评价,影响了实习教学质量的提高。本文以某高校地质类相关专业的野外地质实习为例,基于CIPP模式,分析影响野外地质实践教学质量的因素,建立野外地质实践教学质量评价体系,希望能为持续改进野外地质实践教学的薄弱环节、不断提高野外地质实践教学质量作出贡献。

一、CIPP模式概述

CIPP模式是由美国教育评价专家斯塔弗尔比姆于20世纪六七十年代提出的课程评价模式B-111。其核心思想是“评价最重要的目的不在证明,而在改进”,即不是为了向执行部门提供执行效果的证明材料,而是为了向决策部门提供信息服务。与其他教学评价模式相比,该模式把教学质量评价看作贯穿教学工作全过程的一部分,突出了评价的发展性功能,整合了诊断性评价、形成性评价和终结性评价,提高了人们对评价活动的认可程度。

CIPP模式由背景评价、输入评价、过程评价、结果评价这四个部分组成。其中,背景评价是指在特定环境中评价分析对象所面临的需要、问题、资源和机会,即明确分析对象并梳理其需求,界定能动用的资源和种类,厘清达到目的所存在的问题和障碍,分析方案的合理性。例如,在野外地质实习中,背景评价可能包括学生的学科背景、知识基础、复习和预习情况、实习的物质准备和精神准备情况、学生安全教育的情况、实习基地情况、实习住宿用餐用车情况等。

输入评价是指在背景评价的基础上,对达到任务目标所需的条件、资源和各种备选方案的相对优缺点的评价,即采用何种计划、程序、预算来达到目标,有哪些备选方案,所选方案的合理性、合法性如何,潜在成功率如何,以帮助决策部门选择最佳的方案。在野外地质实习中输入评价包括投入的指导教师情况、实习经费和学生自负经费情况、仪器设备情况、教学方案和教学模式的选择、实习基地的选择等。

过程评价是指在方案实施过程中的形成性持续性评价,主要是对其实施过程进行连续的监督,以便发现方案实施过程中潜在的问题,从而为决策部门提供反馈意见。即方案是如何实施的,方案实施情况如何,是否需要修改或调整,对方案实施的记录及参与者对其的评价等。在野外地质实习中,过程评价包括学生是如何参与实习的,学生间是如何协作完成任务的,教师是如何参与指导的,野外地质实习的完成情况如何等。

结果评价与目标获得性评价相似,是在方案完成后对其实施效果的评价,以此衡量其达到预先目标的程度,判断方案的价值,并为下一步工作提供决策信息。即方案完成后得到了何种结果,怎么看待这些结果的优缺点和价值,方案是否满足研究对象的需求。课程评价可以用来判断学生知识掌握程度、能力水平及教师工作质量、教改是否有效等。在野外地质实习中,结果评价包括学生仪器掌握程度、实习报告图件的质量、学生对实习的满意程度、样品的采集状况、实习的正反馈效应等。

二、基于CIPP模式的野外地质实践教学质量评价体系构建

由于影响野外地质实践教学质量的因素有很多,因此其教学评价体系要具有综合性、代表性、可操作性的特点。评价体系的构建首先要选取合适的指标,指标间要避免交叉重叠,同时这些指标要清晰易懂,易于被量化评价。更重要的是,评价指标覆盖面要足够广,能够将影响实践教学质量的主要因素都囊括其中,不仅关注学生的动手能力、实践收获、创新精神、满意度,关注学生的心理素质、身体素质、纪律安全,还要关注学生的实习经费、指导教师的能力及积极性、实习基地情况等。

基于CIPP模式,结合前人对野外地质实践教学质量评价体系的研究成果,依据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》和《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》中“实践教学”部分的主要要求,以某高校的办学定位、地质类专业的专业特色和人才培养方案、野外地质实践课程的教学大纲为根本宗旨,在多年野外地质实践教学的基础上完成野外地质实践教学质量评价体系的构建,共设置4个一级指标(评价过程),在一级指标之下设置18个二级指标,以保障野外地质实践教学质量评价的客观性、准确性和全面性。该评价体系不仅包括实习前的预习、实习准备、实习的住宿用餐用车等,还包括实习的各方面投入,如经费、设备、指导教师等,且包括指导教师的指导情况、学生的实习过程和表现、实习计划完成情况等,以及学生的实习收获、实习满意程度、实习的正反馈作用等内容。

在上述野外地质实践教学质量评价体系中,共含有4个一级指标,分别为实践教学背景、实践教学投入、实践教学过程、实践教学成果,每个一级指标下设置若干个二级指标,具体内容如下。

实践教学背景包含四个方面:①实习准备情况,准备与实习相关的野外衣物、药品、防晒品、雨伞、防蚊虫物品、地图等;②实习预习情况,包括是否明晰教学目标、实习内容、考核方式,是否预习实习指导书;③实习动员,包括实习动员会情况和效果,特别是安全、纪律、环保方面的要求;④实习安排,主要指学生对实习住宿、用餐、用车等的了解和满意度。

实践教学投入包括四个方面:①野外地质实践教学中师资力量强弱,主要包括指导教师的数量、生师比及高级职称教师比例;②实习总经费投入,主要指实习中投入的总经费及满足实习的情况;③学生自负经费情况,主要指学生自己承担的实习经费情况,如住宿费、用餐费、租车费、门票费等;④实习中使用仪器的先进性、完备性和实用性,主要指野外地质实践教学中所用的仪器和器材的情况,如罗盘、放大镜、盐酸、地质锤、GPS、地质图、遥感图、测绳或卷尺、无人机等。

实践教学过程包括六个方面:①野外实习计划完成度,主要指实习计划的合理科学性、实习计划的完成情况;②指导教师业务能力,主要指实习指导教师的业务能力、指导教师工作积极性、指导教师对实习剖面和路线的熟悉程度等;③理论联系实际,主要指课堂所学理论知识与野外实践的匹配程度;④团队协作程度,主要指学生个人对小组任务的贡献程度、个人与团队成员的关系等;⑤学生实习的主动性,主要指学生是否经常与同学讨论问题,是否经常与教师交流,是否能做到多动手、勤动脑、常动腿;⑥学生实习表现,主要指学生实习出勤情况、环保意识、安全意识、吃苦耐劳精神等。

实践教学成果包括四个方面:①实习仪器掌握程度,主要指学生是否能够熟练使用实习中用到的各种专业仪器;②实习报告和图件的难易程度,主要指学生是否能较容易地完成实习报告及作图;③实习的正反馈作用,主要指实习能否对理论知识的掌握有巩固作用,实习是否有助于学生提升专业兴趣;④对野外地质实习的满意度,主要指实习内容是否具有多样性、丰富性、知识性,实习是否达到了预期的效果等。

三、基于CIPP模式的野外地质实践教学质量评价体系调查问卷设计与实施

(一)调查方式

根据CIPP模式,设计了4个一级指标和18个二级指标,每个二级指标设计了不同数量的调查题目。调查问卷采用结构式问卷形式,所有题目均有固定的答案供选择,所有题目选项计分方式均采用李克特5点计分法,分别为“非常赞同”“赞同”“一般”“不赞同”“非常不赞同”或类似选项,依次计为5、4、3、2、1分,得分越高证明该指标评价越好。为了更直观地衡量相关指标的评价结果,调查结果采用得分率的方式表示,即某一个问题的评价得分与满分5分的比值,而某个指标的得分率是该指标所有问题得分率的平均值。

本次问卷调查的对象是某高校地质类相关专业的183名学生,野外实践为2021年、2022年、2023年的填图实习。共发放调查问卷182份,回收问卷177份,有效问卷为157份,有效率为88.7%。在进行数据分析之前,采用SPSS 13.0对问卷和数据的可信度进行分析,其克朗巴哈系数为0.903,表明该问卷和数据的可信度较高。各变量间的相关性系数KMO为0.912,说明各变量之间的相关性非常小,适合进行主成分分析和因子分析。

(二)调查结果分析

1.总体情况分析。问卷调查发现,该校野外地质实践教学整体态势呈中等至较好,且有逐年变好趋势,特别是2023年度的实习得到了大多数学生的认可,学生评价大多在4分或以上。概言之,学生认为实习有助于课堂理论知识的巩固,有助于提升相关仪器设备的掌握程度,野外实践教学基本达到了预期目标。

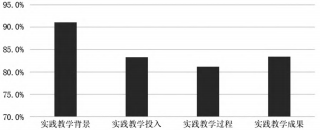

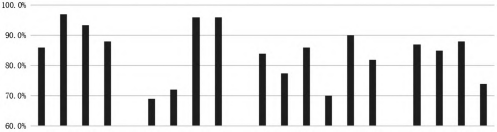

2.一级指标分析。如图1所示,在4个一级指标中,实践教学背景得分率为91.1%,实践教学投入得分率为83.3%,实践教学过程得分率为81.2%,实践教学成果得分率为83.4%,一级指标平均得分均超过4分,说明实践教学效果整体较好。其中,实践教学背景得分率最高,反映出学生和教师对实践教学的准备工作比较满意,而实践教学过程得分率最低,反映出实践教学过程有待进一步改进和优化,特别是部分教师的工作积极性、部分学生的学习主动性有待提高。3.二级指标分析。如图2所示,二级指标中,5个指标的得分率超过90.0%,依次是实习准备、学生自负实习经费情况、总经费投入情况、实习安排、学生实习表现情况。其中,实习准备和实习安排均属于实践教学背景的二级指标,这表明实习前的准备工作开展得较好,学生对住宿、用餐、用车安排比较满意。此外,学生自负实习经费情况、总经费投入情况属于实践教学投入的二级指标,这两个指标的高得分率表明实习经费充裕,基本不需要学生自负经费,其主要是因为填图实习在本地进行,且距离校区较近,食宿均在校内,在住宿、用餐、用车上花费较少。另外,研究显示,地质类专业的认识实习在省外进行,食宿条件较差,故这些指标得分率明显较低。

如图2所示,有4个二级指标得分率低于75.0%,依次是师资力量强弱、学生实习的主动性、实习教学仪器、实习报告和图件。这4个指标暴露出明显的问题:学生在野外实习中主动性不足,很少主动向指导教师提问,讨论也不充分;实践教学投入不足,生师比较高,指导教师人数偏少,高级职称指导教师更少,实习中的仪器设备较落后且不齐备,一般每组仅能领到地质锤、罗盘、放大镜,缺少无人机、GPS、盐酸、样品袋等,这在应用型地方高校是常见的问题;实习报告和图件得分率较低,表明学生不会撰写实习报告,地质类专业学生在进行填图实习的时候,仅仅学了3门左右的地质专业课,没有经历过地质报告撰写和绘制专业地质图的训练,导致较多学生感觉实习报告和图件部分较难完成。

四、野外地质实践教学优化建议

(一)选派高水平教师,提高教师业务能力

野外地质实践教学指导教师的业务能力、工作积极性等因素会直接影响野外地质实践教学效果。野外地质实践教学不仅要配备足够数量的指导教师,还需要指导教师有丰富的野外调查实践经验,熟悉实习区域的地质背景(地层结构、岩层展布、构造特征、地理面貌等),同时有丰富的实习指导经验(实习组织、协调、经费使用、突发事件处理等)。某高校地质类专业以年轻教师为主,且专任教师数量较少,生师比较高,教师学位以硕士为主,职称以讲师、助教为主,指导过两次以上填图实习的教师不足20%,可见实习指导教师力量薄弱。下一步要做的首先应是加大人才引进力度,优化专任教师职称结构,适当降低生师比;其次应在经验丰富教师的带领下,实行集体备课和集体野外踏勘,提升实习指导教师的业务能力。通过上述举措,不断培养和壮大实习指导教师队伍,可使野外地质实习指导教师数量明显增加,业务能力明显增强。

(二)多措并举,调动学生主动性

态度决定高度,如果学生的实习积极性和主动性不高,必然会降低实习效果。影响学生实习主动性的因素有很多,主要包括以下方面。一是生师比过高。在地方院校,特别是新晋地方本科院校中,专业教师较少,参与指导实习的教师不足,较高的生师比不利于后排学生听讲,进而使其失去学习兴趣。二是实习考核方式不合理。受限于野外实习指导教师较少、复杂危险的野外地质环境,以前的野外地质实习多采用结果评价模式,较少对实习过程进行评价。仅注重结果的评价模式很难关注到学生实习过程中的各种表现,也难以体现学生的学习能力,不能客观、公正、准确地评价学生学习的实际情况和真实效果,评价有流于形式之嫌。三是传统教学模式有待改进。往年野外地质实践教学大多是以教师为中心,采用“灌输”式的实习模式,这种实习模式过分强调理论知识的“灌输”,实习逐渐被僵化重复的理论验证性教学模式所代替,难以发挥野外地质实践教学的真正价值。特别是对填图实习来说,该实习要求学生充分发挥积极性和主动性,各小组仅是按照指定的野外路线跑点,导致教学效率低、效果差。

因此,要调动学生实习的主动性,首先,要降低生师比,增加实习指导教师数量,提高教师的专业能力,其要灵活采用不同的教学方法,如采用小班化教学,通过集体备课、实地踏勘等方式,让学生提前熟悉和掌握实习剖面和路线;其次,采用任务驱动式教学方法,在填图实习中给每个小组布置一定的任务,由小组成员在规定的时间内共同努力完成野外实习调查;最后,采用过程评价模式,学生的实习成绩不能仅由实习报告决定,还要考虑其在实习中的表现,实习成绩的构成可以包括实习报告、平面图、剖面图、野外记录簿、课堂纪律、野外表现、考勤、标本采集、仪器使用等多个方面。

(三)加大实习投入力度,优化实习设备

野外地质实践教学的传统工具是纸质地图、罗盘、放大镜、地质锤等,几十年来一直如此,这些设备已经远远落后于整个行业,很难吸引新时代的’00后学生。因此,要持续淘汰老旧或坏的实习设备,加大新设备的投入力度,力争在保障基本实习设备的基础上,如确保有地质锤、放大镜、罗盘,扩大设备采购覆盖面,特别是迅速补充一批先进的实习设备,如仿真实景沙盘、小型无人机、野外数据采集器、数码相机、激光测距仪、手持元素分析仪、便携式电脑、手持GPS等[12],根据不同实习目的,还可以提供高度计、流速仪、红外热像仪、手持3D扫描仪等[13]。此外,一些优秀的工具类APP极大地拓展了手机在野外地质实习中的应用,如奥维地图、两步路户外助手、放大镜APP、手机尺子等[14]。这些新颖、先进、高科技的教学工具不仅能提高教学效率,也能调动学生参与实习的积极性和热情,更能提升学生的专业兴趣。

五、结语

本研究基于多年的野外地质实践教学,构建了由4个一级指标和18个二级指标构成的野外地质实践教学质量评价体系,显著提高了课程评价的有效性和可信度。同时,基于该评价体系,设计了调查问卷,并依据调查问卷结果,对某高校地质类专业的填图实习进行了分析,提出了相应的优化措施。这些措施不仅对提高野外地质实践教学质量有明显作用,也有助于探索优化地方高校野外地质实践课程的评价方法。

参考文献:

[1]邓宇峰,周涛发,袁峰,等.启发式教学方法在野外实践教学中的应用实践:以合肥工业大学“铜陵矿产地质综合实习”为例[J].教育教学论坛,2020,23(6):302-303.

[2]陈建平,李亚林,方镇涵,等.中外大学生野外地质实习对比与教学启示[J].中国地质教育,2020,29(3):123-126.

[3]姚光庆,谢丛姣,庞岚,等.大学生野外地质实习与系统地质思维培养[J].中国地质教育,2020,29(4):82-86.

[4]吴灿灿,曹静,冯松宝,等.地方高校地质填图实习教学质量监控实践与探索[J].海峡科技与产业,2020,33(12):54-56.

[5]何金先,屈争辉,汪吉林,等.野外地质填图实习教学环节与改革优化措施:以中国矿业大学资源勘查工程专业为例[J].大学教育,2016,5(9):116-118.

[6]姜春露,张文媛,郑刘根,等.基于AHP模糊综合评价法的地质实习成绩评定方法构建[J].北京城市学院学报,2022,24(4):36-40,54.

[7]王强,黄静,霍静.高等院校动物学野外实习评估方法及应用[J].西南师范大学学报(自然科学版),2015,40(3):175-180.

[8]乔燕,吴绍兵.应用型本科高校实践教学质量评价体系的构建[J].教育教学论坛,2019,25(6):127-128.

[9]张建和,王华,付兴兴,等.基于CIPP模式的野外地质实践教学评价研究:以中国地质大学(武汉)为例[J].武汉商学院学报,2022,36(6):89-92.

[10]饶松,杨小玉,林小云,等.地质类专业野外地质实习教学质量评估体系构建与实施[J].高教学刊,2021,7(13):88-91.

[11]赵珑许,锋华.近二十年来我国课程评价研究述评[J].江苏教育研究,2015(16):50-54.

[12]张宝一,刘兴权,彭先定,等.面向地学学科的数字填图实践教学探索[J].中国地质教育,2012,21(1):132-137.

[13]王建秀,周洁,吴林波,等.基础地质实习教学方法的改革、创新与实践[J].教育教学论坛,2019,8(2):110-112.

[14]刘婷婷,董李勤,张超,等.地理科学专业地质课程实习的建设与探索[J].教育现代化,2020,7(53):115-117.