OBE理念下材料类专业建设持续改进机制的构建与运行论文

2024-05-20 09:25:13 来源: 作者:heting

摘要:文章首先阐述了国内部分高校工程教育认证的持续改进情况,然后论述了OBE理念下材料类专业建设持续改进机制的构建与运行,最后提出了OBE理念下材料类专业建设持续改进过程中仍存在的问题。

摘要:文章首先阐述了国内部分高校工程教育认证的持续改进情况,然后论述了OBE理念下材料类专业建设持续改进机制的构建与运行,最后提出了OBE理念下材料类专业建设持续改进过程中仍存在的问题。

关键词:材料类专业,持续改进机制,OBE理念

受国际认可的工程教育的三大核心和基础理念包括:以学生为中心、产出导向和持续改进。用“学生中心、产出导向和持续改进”的质量保障理念促进专业全方位的质量制度落实,能实现本科教育教学面向社会需求和学生能力的综合改革[1],从而提升教育教学质量。我国基于上述理念开展工程教育专业认证,其目的之一是促进专业持续改进,以不断提高教学质量。《工程教育认证标准》围绕OBE理念设置了7个大标准项:学生、培养目标、毕业要求、持续改进、课程体系、师资队伍和支持条件。

其中,“持续改进”标准项明确提出了专业要建立围绕学生能力达成的教学过程质量动态监控机制,围绕学生毕业要求达成的相关评价机制,以及对毕业生进行跟踪反馈的相关机制;定期开展课程体系设置、课程质量和培养目标达成情况的评价,并将评价结果用于持续改进。因此,评价的根本目的是以评促改、以评促建。专业需要以各类评价为基础,制定持续改进目标和措施,并严格落实,以推动教学质量的良性循环。

我国工程教育认证工作起步于2006年,在2016年成为国际本科工程学位互认协议《华盛顿协议》的正式成员[2],并于2023年6月全票通过《华盛顿协议》周期性检查[3]。我国参加工程教育认证的专业逐年增加,但各高校在工程教育认证过程中关于“持续改进”的认识和具体做法存在一定差异。

一、国内部分高校工程教育认证的持续改进情况

截至2022年底,全国工科类专业中共有321所普通高等院校的2 385个工科专业通过了工程教育认证,涉及电气、机械、计算机、仪器等24个大工科专业类[4]。持续改进作为工程教育认证的三大基本理念和标准项之一,是质量保障“评价—反馈—改进”闭环运行的关键步骤和重要前提[5]。国内很多高校针对持续改进机制已经进行了大量探索,例如,南京大学通过多年努力,构建了校、院、专业三级教学过程质量监控机制,在教学过程的每个环节都有明确的、可衡量的质量要求[6]。同时,学校出台了具体的文件,要求相关专业针对课程体系的合理性、课程目标达成情况、毕业要求达成情况等教学过程的关键环节建立全面、系统、定期的评价机制,同时要求专业结合实际情况综合分析这些评价方式获取的反馈信息和评价结果,并将评价结果用于专业各关键要点,包括培养目标、毕业要求、课程体系和课程质量等的持续改进。北京科技大学有机融合定量评价分析与定性评价分析,探索全方位、多角度的学生毕业要求达成度评价方法,并基于具有教育教学知识和经验的计算机智能专家系统,对在毕业要求达成度评价中表现较弱的学生或整体课程目标评价结果不佳的课程进行原因分析[7]。该系统使用了近年来前沿的人工智能中的知识表示和知识推理相关技术来模拟识别处理通常由领域专家才能解决的复杂工程问题。安徽理工大学重点从教学反馈机制、师资队伍建设、教学过程和评价体系等方面进行持续改进的目标和措施分析[8]。东北林业大学则打造了内部评价、外部评价、反馈与改进三个前后关联、紧密合作的质量监控环节,建立了一种能够体现“评价—反馈—改进”反复循环的具有OBE质量监控理念特征的持续改进机制[9]。

可见,尽管各高校对持续改进的认识和理解存在不同,改进的方式也存在差异,但都是基于评价是核心、机制是保障、改进是目的而进行的。同时笔者也发现,上述高校对于改进效果的分析存在不足,无法判断改进的机制是否有效促进了效果提升。因此,本文以重庆大学(以下简称“我校”)材料类专业为例,重点阐述材料类专业建设持续改进机制的构建及运行的效果。

二、OBE理念下材料类专业建设持续改进机制的构建与运行

我校材料类专业包括材料科学与工程专业和冶金工程两个专业。这两个专业均属于我校材料科学与工程学院(以下简称“学院”),并于2018年通过工程教育认证。其专业建设持续改进机制主要体现在以下几个方面。

(一)构建教学过程质量监督机制

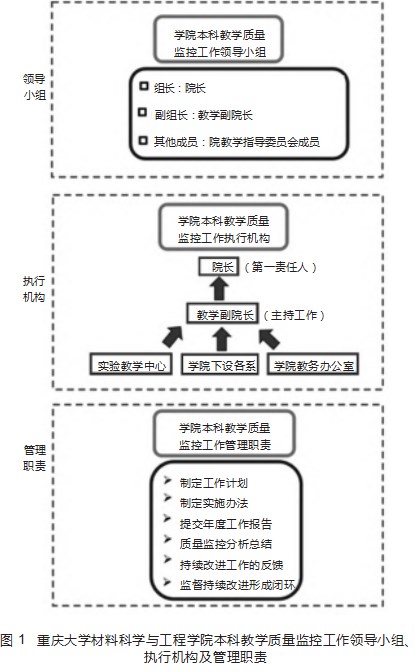

为推进本科教学质量监督工作的规范化、制度化,学院制定了《材料科学与工程学院本科专业培养目标合理性评价实施办法》和《材料科学与工程学院本科专业培养目标达成情况评价实施办法》,明确了教学大纲修订、课程目标制定、课程考核方式选择等一系列教学环节质量要求,要求定期开展课程体系设置和课程质量评价,具体由院长、教学副院长和院教学指导委员会成员组成质量监督领导小组,明确各系、实验教学中心和学院教务办公室等机构的管理职责,如图1所示。

主要监督内容如下:本科教学运行情况及教风、学风情况,包括各类必修和选修课程的课堂教学、课中实验环节、独立实验课程、各类实习、课程设计及毕业设计(论文)质量监控、教研活动开展情况等;教学专项的各类质量评估包括:重点关注课程考核的试卷是否能够反映学生能力的合理性评价、教学开展过程中各类教学环节的质量评价、学生能力是否通过课程目标得以培养的达成情况评价,以及专业毕业要求达成情况评价等。

针对课程目标达成情况评价,学院制定了《材料科学与工程学院课程目标达成情况评价实施办法》,明确了课程目标必须与毕业要求指标点建立相应的对应关系,要求课程教学内容、教学方式和考核方式围绕课程目标进行设计,以确保考核结果能证明课程目标的达成情况。同时,对评价对象、评价周期、评价责任人、评价依据、评价结果文档、评价结果审核、评价结果反馈方式和评价成果使用等课程目标达成评价的相关方面进行了规定。另外,要求采用定量(计算每门课程的课程目标评价值)和定性(采取问卷的形式调查学生自身对课程目标达成的评价)相结合的方式来评价课程目标达成情况。

(二)构建毕业要求达成情况评价机制

毕业要求是工程教育认证7大标准项中的第3项,针对毕业要求达成评价中“评价什么”“为什么评价”“谁来评价”“如何评价”何时评价”等问题,学院制定了《材料科学与工程学院毕业要求达成情况评价实施办法》,对以下评价细节进行了说明。

第一,明确了评价对象(获得我校毕业资格的应届毕业生)、评价周期(每年)、评价人员(教学副院长、专业系主任、专业骨干教师组成的评价工作小组,同时综合考虑学生、用人单位和校友等的意见)、评价原理(以课程考核材料作为评价依据,对课程达成毕业要求的情况进行评价)。

第二,按照评价依据(主要为培养方案中各类支撑课程,包括各类考试、平时测验、大作业、实验、实习、设计和论文的相关报告等考核材料,毕业生和用人单位的问卷调查结果也作为补充材料)和评价原则与方法,评价每门课程目标达成情况。再根据每门课程目标达成情况评价结果计算毕业要求达成情况评价结果。

第三,针对不同的毕业要求指标点,基于学生能力点,设计直接评价、间接评价、定性评价、定量评价有机结合的综合评价方法,对毕业要求指标点达成情况进行评价。

第四,对工程知识、问题分析、设计/开发解决方案等解决复杂工程问题能力相关的指标,以直接评价和定量评价方法为主;针对团队合作、沟通交流和终身学习等非技术因素指标,以间接评价和定性评价的方法为主。

(三)构建毕业生跟踪反馈机制和社会评价机制

培养方案所培养的毕业生的出口质量是专业人才培养质量的核心反映,会直接影响学科专业的信誉和知名度,也关系着高校践行“为党育人,为国育才”教育初心使命的情况。为了全面深入地了解毕业生在走向专业相关工作岗位后所体现出来的思想品德情况、专业技能使用和进一步发展情况、专业知识运用和拓展情况、终身学习能力和工作适应度[10],学院制定了《材料科学与工程学院毕业生跟踪反馈制度》,对具体调查对象、调查方式和调查内容进行了详细规定。

具体的调查对象为学院近两年毕业和毕业五年左右的毕业生、回校参加各种纪念活动的校友及毕业生所在用人单位。针对我校材料类毕业生就业跟踪调查的主要内容包括:①毕业生对学校教学管理的相关制度、教学设施的投入情况、学校整体的学习氛围等方面的感受,以及对专业课程设置、管理制度和实施、专业的教师和导师队伍、课堂和实验教学、师生关系、学习学业指导、专业相关的实验室建设、实习环节、毕业设计(论文)等方面的意见和建议;②毕业生在入职工作单位后,经过一段时间的工作和学习,思想品德、敬业精神、工作态度、业务能力,应变能力、处理人际关系能力、科研能力和创新能力等方面的情况;③用人单位对毕业生的满意程度及对学校办学的意见和建议;④毕业生工作五年后,专业培养目标的达成情况等。

跟踪反馈制度的运行方式包括成立以院长为组长,学院书记、分管教学工作的副书记和分管教学工作的副院长为副组长,学办主任、团委书记、辅导员、分管各专业班的班主任为组员的工作组。具体通过发放调查问卷、座谈、现场讨论、走访用人单位等方式进行跟踪调查;调查反馈工作一般为两年开展一次。

另外,为有效评价专业培养目标的合理性,以及评估毕业生是否达到了人才培养方案所设定的培养目标,学院制定了《材料科学与工程学院本科专业培养目标合理性评价及达成情况评价实施办法》。由学院牵头成立专业培养目标合理性与达成情况评价工作小组,组织开展关于培养目标的毕业生跟踪反馈及社会评价工作。

培养目标的合理性评价主要包括内部评价(由学院教学委员会组织,每4年进行一次,作为培养目标修订的依据)和外部评价(通过毕业生、用人单位、企业专家和同行专家的信息反馈进行评价)两部分。

培养目标达成情况评价包括毕业生跟踪反馈(毕业5年左右的毕业生)和社会评价(通过用人单位和行业组织的反馈进行评价)等内容。评价工作小组要及时收集和整理反馈的数据,并对数据进行分析。通过多年来对毕业生的跟踪反馈,专业准确地把握了毕业生的质量,形成了具有指导意义的评价报告。

(四)基于评价结果对专业提供持续改进指导

根据由内部评价和外部评价得到的培养目标合理性评价、培养目标达成情况的整体和分项评价、毕业要求达成情况的整体和分项评价、课程目标达成情况评价及对应的学生个体情况数据等评价结果,由工作执行机构的各部门进行分析、整理、总结,形成教学质量持续改进年度分报告,然后汇总到学院教学过程质量监控领导机构,由教学副院长组织教务办公室人员进行整理,最后形成学院本科教学质量持续改进年度总报告,且当年的教学质量持续改进总报告必须回应去年总结报告中提出的问题解决方案(措施)的执行情况及效果,以此循环,形成本科教学质量持续改进的闭环。

通过多年的质量保障闭环循环,对本科教学起到了实质性的指导作用。例如,在课程教学方面,建筑功能材料是材料科学与工程专业建筑材料模块的一门专业必修课程,该课程的课程目标1、课程目标2、课程目标3分别支撑毕业要求指标点2-3、3-1、5-2。从2021届学生该课程的课程目标达成情况来看,其达成度分别为0.829、0.894、0.762,其中,课程目标3的达成情况在0.800以下。将评价情况及时反馈给任课教师,针对2022届学生该门课程的教学内容、教学方式方法等,做了如下改进。

第一,由于建筑功能材料的种类比较多,常见的建筑功能材料更是数不胜数,后面将着重选取一些比较典型、有代表性的建筑功能材料作为案例,重点对其制备、生产工艺进行详细讲解,让学生了解其生产工艺的影响因素,培养学生分析和解决生产中出现的问题的能力。

第二,加强对常见建筑功能材料的技术性能指标,以及相应的检验规范、检测原理及方法等方面的讲解和强调,以提升学生对这方面知识的了解。

通过改进措施的实施,效果显著。2022届学生建筑功能材料课程目标的达成值分别提高至0.877、0.935、0.950,各课程目标达成情况良好,未出现低于0.800的情况。

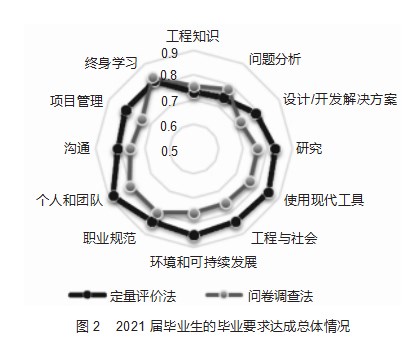

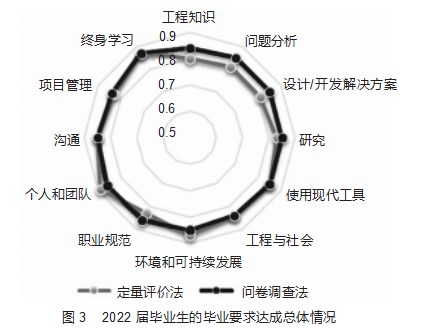

在毕业要求达成方面,通过对2022届材料科学专业毕业生毕业要求达成情况进行综合分析可知,修订后的2018版培养方案取得了较为明显的效果。相比2021届毕业生,2022届学生的专业基础知识与问题分析能力、方案设计与研究能力、项目管理能力、自主学习和发展的意识等方面均有了较大的提升。

其中,2022届材料科学专业毕业生毕业要求总体达成情况定量评价值为0.800,相较于2021届材料科学专业毕业生毕业要求总体达成情况定量评价值0.730有较为明显的提升。特别是2021届毕业生达成情况评价值偏低的毕业要求1和毕业要求2,达成情况由0.730和0.740提升至0.810,表明学生将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决材料科学与工程领域复杂工程问题的能力有了大幅提高。

专业知识方面,2022届毕业生达成情况较好,毕业要求达成度基本在0.800以上。相较于2021届毕业生,毕业要求1—5中各指标点均有了不同程度的提升。特别是2021届毕业生达成度相对较低的毕业要求指标点1.1和2.2,由原来的0.730和0.740提升至0.800和0.810,表明学生的工程基础知识和问题分析能力得到了有效提升。

工程素养方面,2022届毕业生达成情况与2021届毕业生相当,但2021届毕业生达成情况相对偏弱的11.2等毕业要求指标点,2022届毕业生有一定的提升。

发展能力方面,2022届毕业生达成情况较好,毕业要求达成度基本在0.850以上。相较2021届毕业生,毕业要求9、10和12中各指标点均有了不同程度的提升。特别是2021届毕业生达成度相对较低的毕业要求指标点10.1和12.2,由原来的0.810和0.820提升至0.850和0.870,说明学生的沟通交流能力、终身学习意识与能力得到了明显的提升。

概言之,通过对2022届与2021届材料科学专业毕业生毕业要求达成情况进行综合对比分析可知,修订后的2018版培养方案取得了较好的效果,达到了预期目标。两届学生毕业要求达成总体情况如图2、图3所示。

三、OBE理念下材料类专业建设持续改进过程中仍存在的问题

学院以OBE理念为指引,以工程教育认证为抓手,建立了“评价—反馈—改进”的教学质量保障闭环循环机制,有力保证了教学质量稳步提升,但在持续改进具体落实和执行方面依然存在以下问题。

第一,持续改进的驱动力不足。部分教师在课程教学过程中有针对性地根据评价结果进行持续改进的积极性不高,理解层次不够深入,以致一些持续改进仍停留在表面,没有形成有效的持续改进。

第二,与大类招生的适应度不够。我校实行大类招生改革以后,建立了本科生院,大一学生不分专业,大二分流进入专业进行培养。受大类分流和社会对专业的认可度等因素的影响,生源质量发生变化,在课程教学实施和目标达成情况评价时,产生了一定困难和较大的波动,导致上一年度与下一年度评价分析的连续性变差。

第三,持续改进要求的高效信息反馈机制有待加强。由于“评价—反馈—改进”的循环机制建设是一个系统工程,包括培养方案、培养目标、毕业要求等公共环节,以及与每个教师相关的每一门课程。而部分反馈信息在教学管理部门与教师之间的沟通传递存在一定障碍,导致部分问题不能得到有效反馈和持续改进。

概言之,从工程教育的基本理念和专业建设的体制机制来看,持续改进对提升专业人才培养质量的效果是毋庸置疑的,但是在具体落实和执行的过程中,由于思维惯性、模式更替适应过程、利益驱动等方面的原因,也衍生出了一些新的问题,仍需要不断地进行有针对性的持续改进。

四、结语

本文以我校材料类专业工程教育认证为例,介绍了专业构建的持续改进机制,包括完善的各主要教学环节的质量监控机制和教学管理体系的构建。该机制可实现对教学质量进行全过程监控。专业基于OBE理念和认证标准开展了对培养目标、毕业要求和教学活动等教学环节的评价,形成了专业持续改进闭环的基础,同时建立了持续改进的反馈与落实机制,保障了持续改进工作的落地。最后本文分析了持续改进过程中存在的问题,并基于材料类专业建设实际阐述了相关思考,试图为国内相关专业的建设提供相应参考与借鉴。

参考文献:

[1]李志义.新一轮审核评估方案设计与实施要点[J].高等工程教育研究,2021(3):9-15.

[2]佚名.我国正式加入《华盛顿协议》[J].学位与研究生教育,2016(7):34.

[3]中国工程教育认证全票通过《华盛顿协议》周期性检查[EB/OL].(2023-06-20)[2024-01-01].https://www.ceeaa.org.cn/gcjyzyrzxh/xwdt/gzdt66/632133/index.html.

[4]李志义,朱泓.以先进的质量保障理念促进本科教育教学综合改革:新一轮审核评估指标体系内涵解析[J].高等工程教育研究,2021(6):75-80.

[5]中国工程教育专业认证协会教育部教育质量评估中心关于发布已通过工程教育认证专业名单的通告[EB/OL].(2023-06-28)[2024-01-01].https://www.ceeaa.org.cn/gcjyzyrzxh/xwdt/tzgg56/632172/index.html.

[6]张宴,赵瑜,任洪强.专业认证背景下环境工程专业持续改进机制研究[J].广州化工,2021,49(20):116-118.

[7]李擎,崔家瑞,杨旭,等.面向工程教育专业认证的自动化专业持续改进[J].高等工程教育研究,2019(5):76-80,96.

[8]王鹏彧,胡坤,程刚.面向工程教育专业认证的机械类专业建设持续改进研究[J].科教导刊-电子版(下旬),2021(12):10-11,14.

[9]韦双颖,邸明伟,高振华,等.工程教育专业认证背景下高分子材料与工程专业持续改进的研究与实践[J].广东化工,2020(18):226,232.

[10]左雅莉.建立毕业生调查跟踪制了解企业对人才的需求[J].装备维修技术,2008(1):51-53.