初中议论文写作教学启蒙探究论文

2024-05-18 14:43:14 来源: 作者:zhoudanni

摘要:初中生议论文写作水平参差不齐,教师要对学生议论文写作予以必要指导。议论文写作教学启蒙阶段,教师可以结合范文引导学生学习议论文的基础知识,通过教结构、教论据、教论证,帮助学生掌握议论文写作基础模板。议论文写作进阶阶段可以通过引导学生阅读《人民日报》、名著和范文等,实现议论文写作水平的提升。在学生写作过程中,教师要用赏识教育的方法激发学生写作兴趣,增强学生写作信心,助力学生议论文写作水平提升。

摘要:初中生议论文写作水平参差不齐,教师要对学生议论文写作予以必要指导。议论文写作教学启蒙阶段,教师可以结合范文引导学生学习议论文的基础知识,通过教结构、教论据、教论证,帮助学生掌握议论文写作基础模板。议论文写作进阶阶段可以通过引导学生阅读《人民日报》、名著和范文等,实现议论文写作水平的提升。在学生写作过程中,教师要用赏识教育的方法激发学生写作兴趣,增强学生写作信心,助力学生议论文写作水平提升。

关键词:初中语文,议论文写作,写作指导

《义务教育语文课程标准(2022年版)》对初中生写作表达提出了明确要求:“写简单的议论性文章,做到观点鲜明,有理有据。”高中语文写作表达主要考查议论性文章的写作,因此,初中阶段教师指导学生学会写作简单议论文非常重要。

一、结合范文进入议论文写作启蒙阶段

现行语文教材选择的议论性文章主题和内容都很精彩,但是文章内容较多,字数远远超出800。所以,这些课文并不是学生写作议论文的典型范文。这就需要教师在课外阅读文章中挑选出适合的范文。其中,吴晗的《谈骨气》一文,十分适合作为初学议论文写作的范文。

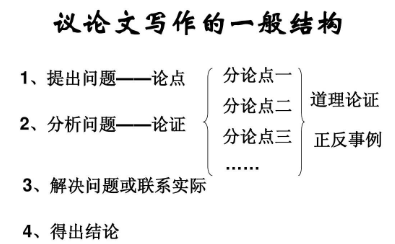

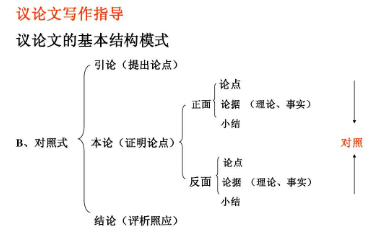

1.教结构,会用模板

议论文的基本结构包括引论(提出问题)、本论(分析问题)、结论(解决问题)。教导学生掌握这个写作结构,使得他们按照这一模板创作的作品即可构成完整的议论文框架。《谈骨气》一文可作为教授议论文基本结构的范文。文章一开始直截了当地提出中心论点:“我们中国人是有骨气的。”接下来的几段引用了三个事实论据进行证明,结尾段对全文进行总结,重申中心论点,表达坚定信念,给人以鼓舞和信心。这一结构的要点是帮助学生明晰开头要用什么方法提出中心论点或论题,解决证明什么的问题;中间部分分段论证,运用事实、数据和案例等证据支持观点,同时进行适当的解释和论述,解决怎么证明的问题;最后总结重述解决了怎么样的问题。将这一基本结构传授给学生,然后提供相对简单易写的议论文题目,让学生尝试运用这个结构进行写作。

学生使用这个模板练习两三次议论文写作后,教给他们另一个模板:文章本论部分采用句首中心句做文章分论点的写作模式。这种形式的议论文,层次更加清晰明了,论证思路更直观,说服力也更强。教学时,教师仍然可以采用范文引导的方法。比如选择议论文《用真善美雕琢自己》,借此文分析问题部分分论点“追寻真善美,基础在勤学”“拥抱真善美,贵在多思”“成就真善美,也需涵养自处的能力”,教给学生在议论文分析问题部分,采用段落开头使用句式相同的句子作为文章分论点的写法,然后让学生模仿这种写法进行练笔,这样学生所写的议论文将较之前更上一层楼。

2.教论据,会用材料

议论文的论据主要包括事实论据和道理论据。由于大部分初中生积累的论据相对有限,教师需要指导学生如何更高效地运用论据。对于事实论据,除了引导学生通过课外阅读积累素材外,还可以教导学生运用一材多用的策略。这意味着让学生巧妙地运用自己积累的有限事实论据,发挥其最大价值。对于道理论据,可以引导学生将自己积累的古诗词名句、名人名言、谚语俗语等运用到文章中。这样一来,学生将日积月累的知识和写作建立起关联,同时也解决了学生在写作议论文时缺少道理论据的困扰。当学生掌握了议论文写作的方法后,他们就会更主动地寻找并积累素材。

3.教论证,会用句子

针对初中生初学议论文写作时只是简单表明自己观点,不会结合论据进行分析论证的现象,教师可以结合范文教给学生如何进行论证。在《谈骨气》一文,作者每次列举完一个典型事例,都针对事例用几个句子进行分析阐述,把论据和文章中心论点联系起来。如讲完文天祥宁死不投降元朝的事实论据后,作者写到“孟子说的几句话,在文天祥身上都表现出来了。他写有名的《正气歌》,歌颂了古代有骨气的人的英雄气概,并且以自己的生命来抗拒压迫,号召人民继续起来反抗”。教师可以以此为例,教给学生如何在陈述事实论据后,用几个简单的句子进行论述,从而用论据来证明论点,增强文章说服力。教师在指导学生时,需要注意到学生经常在叙述事件时过于详细,使用大量的记叙描写成分,导致文章的文体特征不够突出。为解决这个问题,可以采取字数限制的方法。例如,可以要求学生叙述事例的字数不超过一百,同时要求示例后的分析文字不能少于一百字。通过这样的要求,学生所写的议论文将会达到叙述和议论的合适比例,使得文章的文体特征更为明显。

二、借助阅读跨越议论文写作进阶阶段

经过启蒙阶段的指导和训练,初中生已经初步学会了写作简单议论文。但是写出的议论文模式单一,观点尚不够深刻新颖,论据也存在陈旧现象,需要教师进一步指导,借助阅读引领学生成功跨越议论文写作进阶阶段。

1.读日报,了解社会热点,提升写作深度

《人民日报》报道内容广泛,深入社会各个角落,覆盖社会、经济、政治等各个领域。通过阅读《人民日报》,学生可以接触各种社会热点,了解最新社会动态,这对提升写作深度有很大帮助。而且报道的人物和事件都是新近涌现出来的或是发生的,这样的热点也是写作的好素材,能让作文与时俱进,富有时代气息,更容易引起读者阅读兴趣和共鸣。《人民日报》通常以深度报道、评论和调查性报道为主,这些报道通常都会从不同角度去剖析事件或问题,从而让读者更全面地了解这个问题。在阅读中,学生可以学习如何从多个角度去看待一个问题,增加思考的广度和深度,领悟事件蕴含的人文价值和社会意义,透视各种社会现象,提升写作深度和广度。《人民日报》刊载的文章语言简洁、规范,可以借此引导学生写作时规范使用语言、词语精确、恰当使用句式,使作文更有说服力。文章中有许多金句,可以让学生积累背诵下来,写作时恰当引用,更具文采。

2.读名著,拓宽写作视野,提高写作水平

阅读名著是提高写作水平非常有效的方法。名著具有较高文学价值和历史价值,包含了深刻的思想、丰富的情节和生动的人物形象。阅读这些作品,学生可以了解不同的文学风格和表现手法,接触不同的文化背景和思想观念。这有助于打破个人的狭隘认知,开阔写作思路,拓宽写作视野,提高写作水平。在写作时,学生可以引用名著中的经典语句、情节、人物形象等来增强文章表现力和说服力。同时,从名著中获取灵感进行创作或改写,为写作提供丰富的素材。以“自立自强”议论主题为例,学生可以引用《简爱》中的人物形象进行深入分析和讨论。这种方式不仅使文章更具说服力,还为学生提供了借鉴经典的机会,培养了他们对文学作品的理解和运用能力。

3.读范文,借鉴身边经验,汲取写作养分

阅读范文是提升议论文写作水平的很好方法。

通过阅读范文,学生可以看到其他同学的新颖论点、恰当事例、有力论证等,学习到很多写作技巧和经验;还可以从范文中找到一些好的词汇和句式,积累起来,应用到自己的文章中,提高写作水平。通过范文阅读可以帮助学生拓宽视野,了解不同的写作风格,提升文学素养。在写作过程中,学生也可以从范文中找到一些灵感和思路,帮助自己更好地完成习作。不过,需要注意的是,范文只是写作的参考,不能完全照搬范文,而应该根据写作需求和特点,灵活运用范文中的技巧和经验,创作出真正适合自己的优秀作品。

三、鼓励赏识助力议论文写作水平提升

学生的写作不是独立进行的,而是一个教师需要全程参与的过程。教师在其中不仅要充当导师和顾问的角色,还要扮演观众和评委的角色。因此,教师必须全情投入,充分发挥助力作用。通过鼓励和赏识,教师能够激发学生的写作兴趣和动力,提高他们的写作积极性和主动性。及时给予学生肯定和鼓励,可以增强他们的自信心。例如,当学生写出出色的段落或文章时,教师可以给予表扬和鼓励,让学生感受到自己的努力得到了认可。通过观察学生写作过程,教师可以发现学生的优点和长处,并及时加以表扬。如有学生在引用道理论据方面表现得十分恰当,教师可以通过不同方式表扬他,让他在同学面前感受到自己的优势,从而更喜欢写议论文。此外,教师还可以为学生提供展示自己作品的机会,进一步激发他们的写作兴趣和动力。写作水平的提升是一个循序渐进的过程,教师要有耐心地教授写作步骤、技巧和规则。当学生遇到困难时,教师应该给予鼓励和支持,提供有效的帮助,而不是责备或放弃。个别指导是非常重要的,教师应根据每个学生的特点和需求提供具体的建议和反馈。在指导的过程中,教师要留意学生的点滴进步,并给予积极的反馈,以增强学生的自信心,激发他们的写作热情,提高写作水平。

初中生议论文写作是语文教学的一个关键环节。教师在其中既要为学生提供必要的指导和帮助,又要给予学生充分的鼓励和肯定。通过持续地练习和指导,学生的议论文写作水平将逐渐提高。

参考文献

[1]张眉顺.初中议论文写作教学指导[J].中学语文,2023(15):42-43.

[2]吴杨.思辨,让阅读走向深刻—以《怀疑与学问》课堂教学为例[J].语文天地,2022(6):50-51.

[3]方飞.基于语文核心素养的初中议论文教学策略[J].安徽教育科研,2023(8):32-33.