青少年学生心理健康教育评价指标体系的 Meta 整合—— 基于 CIPP 评价模式论文

2024-04-18 13:49:30 来源: 作者:hemenglin

摘要:文章通过检索 WANFANG、CNKI、VIP、Pubmed、EMSCO、WOS、The Cochrance Library 及 APAPsyNet 等 数据库,收集有关青少年学生心理健康教育评价指标的研究

摘要 : 文章通过检索 WANFANG、CNKI、VIP、Pubmed、EMSCO、WOS、The Cochrance Library 及 APAPsyNet 等 数据库,收集有关青少年学生心理健康教育评价指标的研究,检索时限自建库至今(2022 年 11 月 30 日),采 用内容分析法对结果进行分析、整合,共获得文献 3 965 篇,最终纳入文献 13 篇,筛选出 84 项三级评价指 标、17 个二级指标,最终将结果以 CIPP 理论模型归纳成 4 个一级指标,即背景、输入、过程、结果,从而可为 我国青少年学生心理健康教育提供科学、系统的评价指标体系,对未来青少年学生心理健康教育工作的开 展与发展形成积极的推动作用。

关键词 :心理健康教育;评价指标体系;青少年学生;Meta 整合;CIPP 评价模式

青少年阶段是学生个体快速生长发育走向成熟 的重要时期 。梁汀[1]在对所在地区青少年学生进行心 理健康调查后发现,26.77%青少年学生有明显的心理 健康问题 , 主要表现为情绪不稳定、学习压力大、焦 虑、人际关系紧张等 。陈丹等[2]也得到了相同的结果, 但认为相较 1997 年的调查结果 , 整体是向好的良性 趋势 。这种良性的发展趋势,与近年来我国对青少年 学生心理健康教育的重视密不可分。为保证这种良性 趋势的持续,建立与之对应的评价指标体系显得尤为 重要。青少年学生心理健康教育评价指标体系可以及 时评估学生心理健康,优化教育资源配置并指导学校 开展相应的心理干预及教育活动,进而推动学校心理 健康教育可持续发展[3] 。而对于青少年学生心理健康 教育评价指标体系的完善,应该重视并立足当下理论 构建与实践探索之间脱节的不平衡现状,进一步丰富 评价指标,从而完善相关评价指标体系[4-5]。

在评价模式的选择中,相较于泰勒评价模式、回 应性评价模式、目标游离评价模式等,于 1966 年提出 的 CIPP 评价模式兼顾了过程性评价与结果性评价, 最大限度地切合了青少年学生心理健康形成这一动 态的纵向过程,且规避了传统评价模式的单一性及局 限性 。CIPP 评价模式中的起始位置的诊断评价,以及 心理健康活动过程中的反馈评价,是其他仅注重结果 评价的评价模式不具备的 。对此,本研究根据内容分 析法对该领域的相关研究结果进行了整合, 并依据 CIPP 评价模式对整合结果进行归纳展示 , 以便为青少年学生心理健康教育政策制定及职能管理部门和 教育工作者开展教育工作提供一定的参照。

一 、 资料与方法

(一)Meta 整合

Meta 整合是在考虑各类质性研究哲学思想及使 用方法特异性的基础上, 充分对纳入资料的内涵、主 题、结果进行归纳分析,并对其进行重新解释、归纳、 分类,以形成概括性、针对性且具有说服力的结果。在 Meta 整合的全过程,需要研究者通过反复阅读、分析、 归纳入选文献的结果形成概括性类别,最终形成整合 性概念或指标。

1.文献的检索 。第一,纳入标准:研究对象为青少 年学生(12— 18 岁),包括中学(初中和高中)生、职高 生、中专(中职)生;研究内容为对青少年学生心理健 康教育评价指标体系的研究。

第二,排除标准:使用任何途径均无法获得全文 的文献;重复发表的文献;非中英文文献;作者有利益 冲突的文献;综述及解读类文献;未涉及青少年学生 心理健康教育评价指标的文献;对象不符的文献;与 研究主题无关的文献。

第三,检索策略:根据以上纳入和排除标准制 定各个数据库的检索策略,检索数据库包括 WAN - FANG、CNKI、VIP、Pubmed、EMSCO、WOS、The Cochrance Library 、APAPsyNet 。 中文检索词为(青少年或中学 或初中或高中或职高或中专或学校)和(心理健康教 育或心理健康课程或心理健康活动或心理健康服务)和(评价指标或评价指标体系或评价模型);英文 检索词为(school 或 teenager 或 adolescents)和(base- mental health 或 psychological health 或mental health)和 (education 或 service 或course 或 activity)和(evaluation index 或 evaluation system 或 evaluation model)。检索 时限为建库至 2022 年 11 月 30 日。

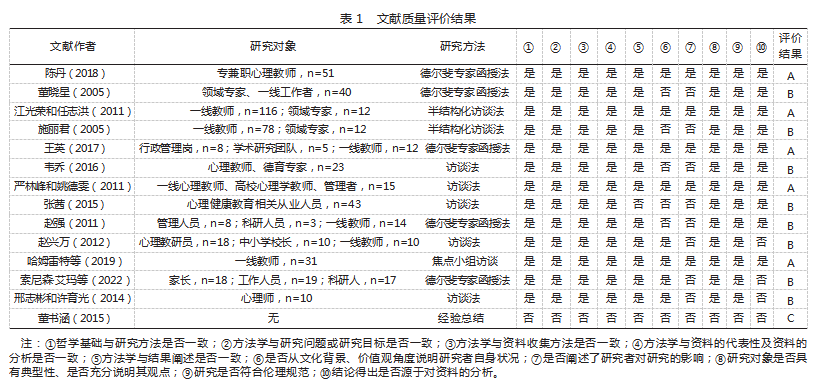

2.文献的筛选与信息提取 。严格依据文献质量评 价的结果进行筛选 。文献质量的评价采用澳大利亚 JBI 循证卫生保健中心质性研究质量评价标准进行评 价,评价内容共 10 项,每项均以“ 是、否和不清楚”来 评价[6] 。评价结果以 A 级、B 级、C 级来表明文献质量, 其中 A 级文献表明全部满足质量标准,发生偏倚的可 能性最小;B 级文献为部分满足质量标准, 发生偏倚 的可能性为中度;C 级文献表明全部不满足质量标 准,发生偏倚的可能性最高。最后纳入 A、B 级别文献, 排除 C 级文献。

所有文献均由课题组成员独立进行检索 、筛选、 提取资料,最后交叉核对,出现意见分歧时,由课题组 所有成员讨论决定或交由第三方专家协助判断。提取 的文献信息包含:作者、国家/地区、年份、适用对象、研 究方法、各级结局指标。

(二)Meta 整合结果权重确立

本研究使用专家意见法、问卷调查法、熵权法等 质性研究方法确立 Meta 整合结果权重。

1.专家访谈法 。通过电话 、邮件和面谈的方式 向 30 名专家寻求意见 , 对 Meta 整合结果进行再 次归类 、提炼及凝结 。删除意义浅显的指标,为进 一 步确定青少年学生心理健康教育评价指标体系 奠定基础 。

2.问卷调查法。通过专家意见对 Meta 结果整合后, 将该结果编制为《青少年学生心理健康教育评价指标 体系评价指标建立调查表》, 问卷采用李克特 5 级评 分方法,对 Meta 整合结果各项指标分别进行评分 。同 时,使用方便抽样的方法,对课题组所在地区从事青 少年学生心理健康教育工作的教师及青少年学生进 行问卷调查,共收集 508 份问卷。

3.熵权法。依据问卷调查结果,根据各项指标的数 据分散程度,利用信息熵计算各项指标的熵权,再对 获得的熵权进行一定程度的修正 , 进而对本次研究 Meta 整合结果赋予较为客观的指标权重 。 同时,对各 项指标的重要性进行分析,从而为青少年学生心理健 康教育评价工作的顺利开展打下良好的基础。

二 、 结果

(一)文献检索结果

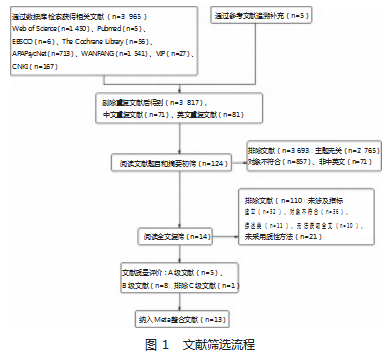

本研究通过检索数据库共获得 3 965 篇文献,其 中英文文献 2 230 篇,中文文献 1 735 篇,通过参考 文献溯源得到 5 篇文献 , 经 EndNote 20 软件剔除重 复文献 152 篇,阅读文献题目及筛选摘要后获得文献 124 篇,再进一步阅读全文,纳入质量评价的文献 14 篇[7-20],最终筛选后纳入文献 13 篇,其中英文文献 2 篇,中文文献 11 篇,文献筛选流程如图 1 所示。

(二)文献质量评价结果

本研究采用澳大利亚 JBI 循证卫生保健中心质性 研究质量评价标准进行评价,最终文献质量评价结果 如表 1 所示。

(三)Meta 整合结果

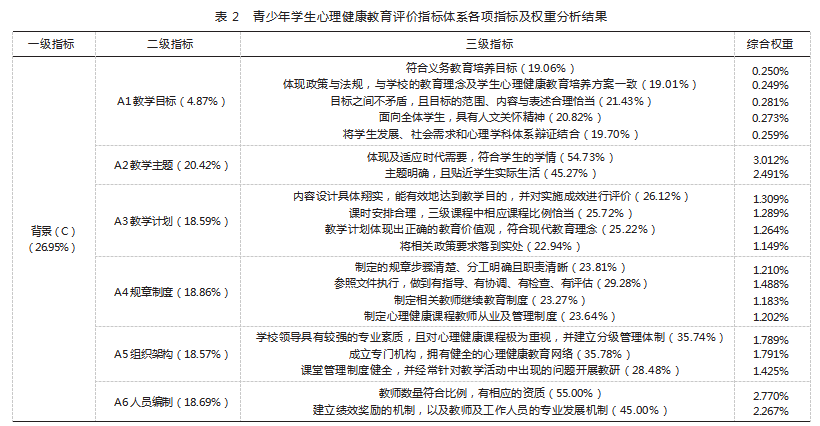

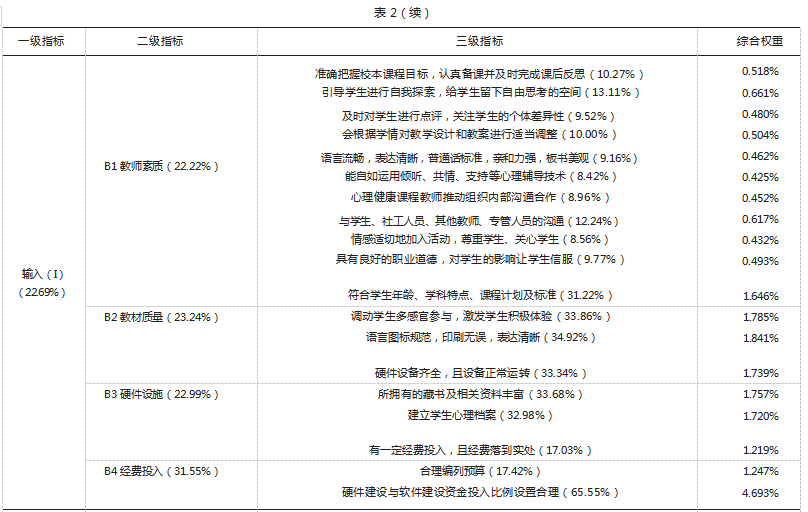

斯塔弗尔比姆于 1968 年创立了 CIPP 评价理论。 在这一理论下建构的 CIPP 评价模式把评价过程分成 背景评价(Context)、输入评价(Imput)、过程评价(Pro- cess)、结果评价(Product)[21]。斯塔弗尔比姆于 2003 年 又在实践基础上对原有 CIPP 评价模式进行了优化, 将“ 结果评价”划分为影响、成效、可持续性和可推广 性四个组成部分[22] 。在此之后,国内外诸多学者利用 CIPP 评价模式对各类目标进行了较为科学化的评价 指标体系构建,如纳入文献中江光荣和任志洪、严林 峰和姚德雯及哈姆雷特等的研究均采用了该理论进 行评价指标的建立。本研究旨在依据 CIPP 评价模式, 对纳入研究的指标体系进行归纳、分类及提炼 。最终 整合得出 4 个一级指标、23 个二级指标、142 个三级 指标 。基于此,对 Meta 整合结果加以分析。

1.专家访谈 。第 1 轮调查主要是对心理健康教育 数字化服务体系构成指标中的内容进行初步的筛选, 以及针对指标维度给出专业的意见和解释。

第 2 轮调查根据李克特 5 分量表法,请专家对各 维度的重要性和可操作性进行进一步评价 。2 项各自 平均分均低于 3.5 分的指标直接舍弃; 有 1 项得分低 于 3.5 分但高于 3 分的指标, 则计算该指标重要性和 可操作性 2 项的平均分,低于 3.5 分的舍弃。最终舍弃 1 项二级指标和 58 项三级标指标 , 得到 84 项三级评 价指标,合并为 17 个二级指标。

2.问卷信度检验。将编制好的《青少年学生心理健 康教育评价指标体系评价指标建立调查表》下发至从事青少年学生心理健康教育工作的教师及青少年学 生手中 , 共收集 508 份问卷, 剔除无效数据问卷 15 份,有效问卷有 493 份,各指标维度的克朗巴哈系数 均在 0.9 以上(背景评价 0.978.输入评价 0.985.过程 评价 0.985. 结果评价 0.991), 说明研究问卷质量良 好,可进行下一步数据分析。

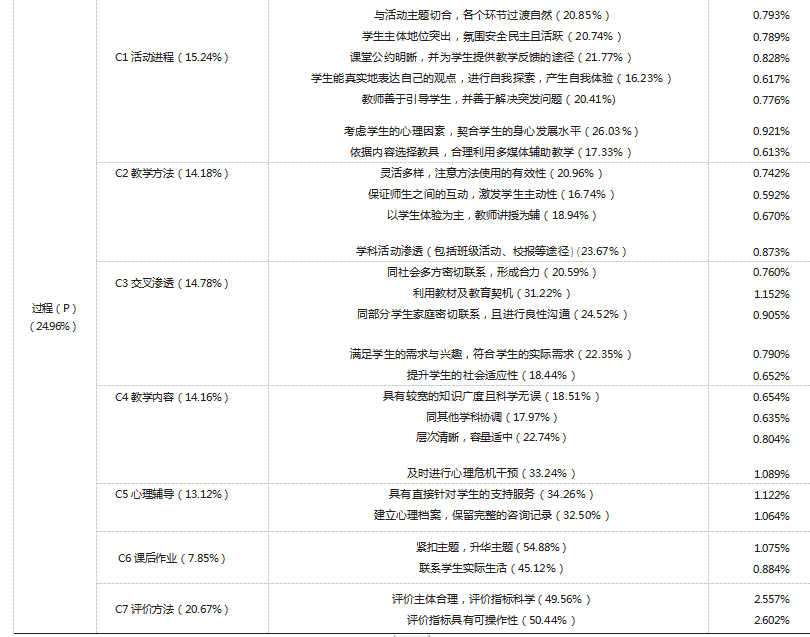

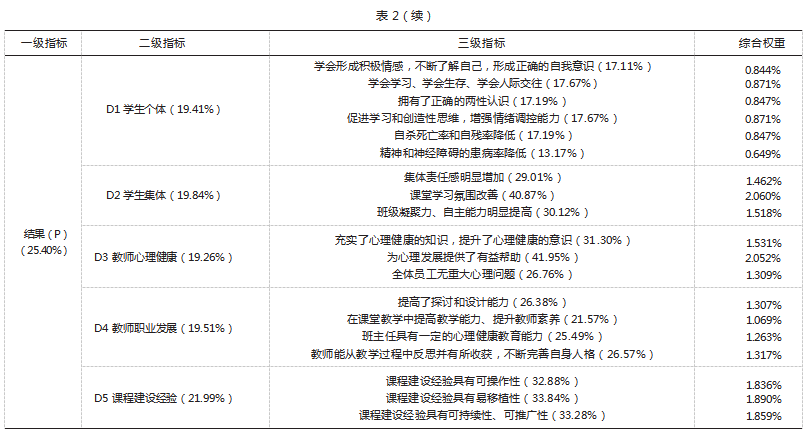

( 四)嫡权法分析结果

本研究选用熵值法对指标进行权重计算,在计算 出权重之后,将各级指标权重相乘得到该题项的综合 权重。具体而言,青少年学生心理健康教育评价一、二 级指标体系的 Meta 整合结果及相关权重系数如表 2 所示。

三 、 讨论

青少年学生心理健康教育评价指标体系的积极 发展趋势毋庸置疑,本研究通过整合诸多学者的相关 研究,得到了较为完善的评价指标 。 由于青少年学生 群体是不断发展的, 评价过程要体现评价指标一体 化,即形成横向符合学生年龄特征、纵向符合人格发 展规律,且横向充分利用环境及资源条件、纵向体现 学生多维度发展质量的评价指标体系。

在对纳入文献进行分析时发现,诸多学者对于青 少年学生心理健康教育评价指标的确立在规章制度、 组织架构、经费投入、活动进程、学生个体发展等方面 有着较为明确的共识。但在对各类指标进行梳理的过 程中发现, 各类指标在具体评价过程中存在诸多问 题。例如,采用学生自评方法进行学生个体评价时,容 易出现评价结果过分偏差的情况。而在输入评价及背 景评价维度,学校实际的投入和现有设施水平若以绝 对化评价进行,很难做到因地制宜 。因此,本研究针对 青少年学生心理健康教育评价指标体系提出以下建 议。首先,在进行背景维度评价前,应对学校所在地方 实际情况、学生情况、政策情况等方面进行充分的了 解与调研。制定青少年学生心理健康教育相关评价指 标的出发点是推动青少年学生心理健康教育健康发 展 。因此,具有相对性及发展性的评价,更加符合青少 年学生心理健康教育评价的现状 。其次,在输入及过 程维度评价方面,应该拓宽评价主体范围,除了常见 的学生及教师,对于学生家长、社会相关人员等外围群体的客观评价进行收集,也对评价结果的判定有着 重要的参考意义。最后,对于结果维度的评价,因为涉 及学生个体的发展需要,考虑青少年学生群体的心理 发育并未完全成熟,采用自评的方法容易导致结果偏 差,因此,他评及小组评价的方法更为适合 。 同时,青 少年学生心理健康教育工作应该是一个过程性的活 动,采用横断式的评价不能全面体现学生心理健康的 发展,也不符合“ 发展性学生观”,故采用档案法的纵 向评价,评价学生相较于上一阶段心理健康水平的提 升幅度,不仅能更客观地体现学生的发展变化,而且 更能体现心理健康教育质量。

总之,随着新技术与理论的发展,未来可以在此 基础上,通过对相关学科领域的专家进行访谈,进一 步对青少年学生心理健康教育评价指标体系进行优 化 , 并采用验证性方法对评价指标体系进行完善,以 便为青少年学生心理健康教育提供科学、合理的评价 指标体系,这也是促进青少年学生心理健康水平不断 提高的有效途径。

参考文献 :

[1] 梁汀.青少年心理健康状况及其影响因素探讨[J].心理月刊,2021 (23):18-20.

[2] 陈丹,权治行,艾梦瑶,等.青少年心理健康状况及影响因素[J].中 国健康心理学杂志,2020.28(9):1402-1409.

[3] 李燕. 中小学心理健康教育课程存在的问题及其对策[J].中国德 育,2021(21):35-40.

[4] 俞国良,李建良,王勍.生态系统理论与青少年心理健康教育[J]. 教育研究,2018(3):110-117.

[5] 董波,石宇菲,韦洪涛.学校心理健康教育课程评价的现状与思考[J].苏州科技大学学报(社会科学版),2020.37(5):90-95.

[6] TRELOAR C,CHAMPNESS S,SIMPSON P L,et al.Critical ap - praisal checklist for qualitative research studies[J].Indian journal of pediatrics,2000.67(5):347-351.

[7] 陈丹.初中心理辅导活动课评价指标体系初步构建[D].长沙:湖 南师范大学,2018.

[8] 董晓星.学校心理健康教育课程评价模型构建[D].扬州:扬州大 学,2005.

[9] 江光荣,任志洪.基于 CIPP 模式的学校心理健康教育评价指标 构建[J].教育研究与实验,2011(4):82-87.

[10] 施丽君.班级心理辅导活动课评价指标体系的建构研究[D].金 华:浙江师范大学,2005.

[11] 王英.鄂尔多斯市东胜区中小学校心理健康教育工作评级指 标体系研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2017.

[12] 韦乔.高中心理健康教育校本课程评价方案的构建与实践[D]. 武汉:华中师范大学,2016.

[13] 严林峰,姚德雯. 中学心理健康教育课程评价指标体系研究[J]. 新疆教育学院学报,2019(1):44-48.

[14] 张茜. 中学生心理健康教育现状调查研究[D].太原:山西财经大 学,2015.

[15] 赵强.基于现代教育评价理念的中小学校心理健康教育评级 体系的研究[D].福州:福建师范大学,2010.

[16] 赵兴万. 中小学校积极心理健康教育评价指标体系的构建[D]. 石家庄:河北师范大学,2012.

[17] HAMLETT N D.An evaluation of teacher perceptions of the effectiveness of the professional development provided through a school-based mental health program[M].Williamsburg:The College of William and Mary,2019:19.

[18] SONESON E,BURN A M,ANDERSON J K,et al.Determining stakeholder priorities and core components for school-based identi - fication of mental health difficulties:a delphi study [J].Journal of school psychology,2022(91):209-227.

[19] 刑志彬,许育光.学校心理师服务实务与模式建构初探:困境因 应与专业发展期待分析[J].中华辅导与谘商学报,2014(39):117-150.

[20] 董书涵. 中小学心理健康教育课程评级指标体系研究[J].科教 导刊(中旬刊),2015(20):158-159.

[21] 何妍,俞国良.心理健康教育一体化:课程是关键抓手[J].中小学 心理健康教育,2021(34):4-8.

[22] 赵兴万.新时代中小学心理健康教育评估的“五坚持”[J].教育 实践与研究(C),2021(10):21-24.