课程思政融入“安全监测技术”教学探究论文

2024-03-25 10:32:50 来源: 作者:heting

摘要:文章首先分析了课程思政融入“安全监测技术”教学的瓶颈,然后论述了课程思政融入“安全监测技术”教学的突破路径,包括提高对“安全监测技术”课程思政教学的重视、注重“安全监测技术”课程思政映射点设计、完善符合思政要求的“安全监测技术”课程考核评价体系。

摘要:文章首先分析了课程思政融入“安全监测技术”教学的瓶颈,然后论述了课程思政融入“安全监测技术”教学的突破路径,包括提高对“安全监测技术”课程思政教学的重视、注重“安全监测技术”课程思政映射点设计、完善符合思政要求的“安全监测技术”课程考核评价体系。

关键词:课程思政,“安全监测技术”教学,考核评价体系

随着5G技术、云计算、移动网络、卫星通信及多种传感设备的广泛应用,人、机、物三元世界的高度融合,社会已经步入物联网时代[1]。在此大背景下,传感器、信息传输、监测预警系统等安全监测和物联感知领域的科技水平有了大幅提升[2-3]。作为安全工程专业十分重要的一门课程,“安全监测技术”课程内容主要包括大地测量技术、GNSS监测技术、InSAR监测技术、三维激光扫描技术、SAA监测技术、岩土工程安全监测、水利工程安全监测、高铁工程安全监测等。学生通过“安全监测技术”课程的学习,有利于提高工程安全风险辨识和评估能力,对于减少和避免工程灾害的发生、保护人民生命财产安全具有重要意义,更加重要的是符合习近平总书记提出的“人民中心论”“安全发展论”“底线思维论”“科技强国论”。因此,在“安全监测技术”教学中,教师深入挖掘课程思政映射点、设计课程思政教学案例、构建课程思政教学模式,不仅可以培养学生的专业自豪感和认同感,还可以培养学生的社会责任感和使命感,同时可以点燃学生的爱国热情,实现育人和育才的有机统一[4]。

一、课程思政融入“安全监测技术”教学的瓶颈

(一)在思想上不够重视思政教育

在以往的“安全监测技术”课程教学中,教师更加注重学生对概念、理论及知识点的掌握,侧重于“解惑”与“授业”,而忽略了“传道”。在这种落后的教学理念指导下,教师往往忽视了认知层面的课程思政建设[5]。这不利于对学生专业责任感、价值感与使命感等的培养。

(二)思政元素在课程内容中的融合度不够

“安全监测技术”课程蕴含着很多可挖掘的思政元素。然而就目前的课程教学而言,思政元素在“安全监测技术”课程教学内容中的融合远远不够。当前,“安全监测技术”课程对课程思政的内涵和外延提出了更高的标准和要求,更加注重社会影响、技术应用、技术与伦理的考量。故教师如果没有细致梳理“安全监测技术”课程教学内容,根据课程思想政治教育目标的要求,以及课程内容中涉及的隐性思想政治教育资源,捕捉课程内容与思政元素之间的对应关系,将课程内容与思政元素一一对应,将难以做到课程内容与思政元素的有机融合。

(三)符合思政要求的课程考核评价体系不健全

以往,“安全监测技术”课程考核评价主要通过考试的方式进行,且试卷中所包含的考点往往是比较明确的专业知识,而思政元素则隐含在知识点中。因此,过去以考试为主的传统考核评价方式不能很好地反馈“安全监测技术”课程思政的效果。就内容而言,专业知识的评估指标相对容易量化,而思政考核指标难以进行量化,且在实践操作过程中很容易流于形式。因此,课程思政对“安全监测技术”课程的考核评估和评价提出了新的要求。只有在“安全监测技术”课程考核评价体系中融入思政要素,才能将课程思政的实际效果更好地体现出来。

二、课程思政融入“安全监测技术”教学的突破路径

(一)提高对“安全监测技术”课程思政

教学的重视“安全监测技术”课程不仅需要使学生充分掌握工程安全监测的各种方法和物联感知技术,更重要的是使学生能够将所学技术应用于工程实际。因此,教师要从思想上高度重视“安全监测技术”课程思政建设,深度探究课程中的思政元素,使学生在掌握安全监测技术知识的同时,增强家国情怀和爱国热情,从而提高其专业责任感、价值感与使命感。

(二)注重“安全监测技术”课程思政映射点设计

为了将思政教育有效渗透“安全监测技术”课程教学,教师应仔细梳理各章节知识要点,并根据课程特点和内容,深入挖掘课程中蕴含的思政元素,再总结课程思政内容[6]。具体而言,可将中华优秀传统文化内涵、中国特色社会主义核心价值观、家国情怀、理想信念等思政元素有机地融入课程教学[7]。课程教学与思政教育的内容不能强行融合,更不能只是表面融合,而应该将它们有效地衔接起来。

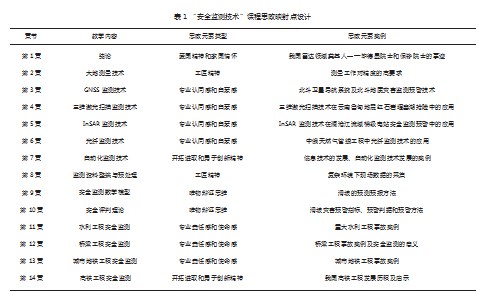

根据“安全监测技术”课程特点和教学内容体系[8-9],可以将课程中的思政元素总结为六大类,具体为爱国精神和家国情怀、唯物辩证思维、专业认同感和自豪感、专业责任感和使命感、工匠精神、开拓进取和勇于创新精神。在此基础上,教师再根据“安全监测技术”课程不同章节的内容,有针对性地对思政映射点进行设计,从而在“安全监测技术”课程教学中有机融入课程思政元素,进而对“安全监测技术”课程思政新教学模式进行探索和构建。对“安全监测技术”课程各章节知识点进行梳理总结,设计思政映射点,具体如表1所示。在实际教学过程中,教师可根据这些映射点,并结合自身教学经验,实施专业教学与思政教学的融合,将思政元素有机地融入“安全监测技术”课程,实现智育和德育的统一。

第一,爱国精神和家国情怀。在绪论及InSAR监测技术等章节教学中,重点介绍我国雷达领域奠基人—毕德显院士和保铮院士的突出贡献。毕德显院士是中国雷达工程专业的主要创建者,为国家培养了一大批无线电通信人才,甚至就连中国历史上第一台静电加速器,都是由毕德显院士等人完成的,毕德显院士为中国核物理事业的发展作出了不可磨灭的贡献。毕德显院士是一位深受爱戴、德高望重的良师,他热爱国家、热爱科学、热爱教育事业,正是因为他放弃国外的优厚待遇归国,才使得后来国内的雷达技术和坑道通信技术能够迅速发展。保铮院士一生致力于雷达与信号处理方面的科研和教学工作,学术造诣深厚,为我国雷达技术的进步和发展作出了突出贡献。他带领团队开展的雷达数字动目标显示、机载预警雷达的杂波抑制技术研究取得了国际领先的创新性成果。通过这一部分课程思政内容的渗透,可使学生从内心深处认同本课程的重要性,激发其认真学习、报效祖国的精神动力,培养学生的爱国精神和家国情怀。

第二,唯物辩证思维。在安全监测数学模型和安全评判理论章节教学中,教师要使学生掌握工程安全预警指标、预警判据和预警方法,引导学生从哲学的角度理解工程灾害的发生是从“量变到质变”的过程,同时在监测设计中要抓住事物的主要因素。对于支护结构的监测,要充分认识到支护结构与岩土体的“对立与统一”的相互作用。另外,在水利工程安全监测章节教学中,教师要通过澜沧江大华桥电站某特大型滑坡的安全监测实例,介绍影响该滑坡稳定性的主要影响因素和次要影响因素,使学生在进行滑坡安全监测设计时能够基于该滑坡主要影响因素完成安全监测设计,让该设计包括表面位移、深部位移、地表降雨、地下水、河流水位等多元系统化的监测项目。同时,教师要通过对该滑坡近4年的监测数据进行分析,使学生了解降雨—库水位变化等长期作用于滑坡变形累积演化过程,让学生了解到工程安全的灾变演化是一个“从量变到质变”的过程,当量变到一定程度时候,就需要人为采取相应的工程措施和避险措施,以避免和减少灾害的影响。

第三,专业认同感和自豪感。安全监测技术是安全工程专业最重要的内容之一,教师可在该内容教学中引入各种先进技术的发展历程,以及这些先进技术在我国重大工程中的应用及发挥的作用等内容,使学生深刻认识到所学专业的价值,从而增强学生的专业认同感和自豪感。①GNSS监测技术章节,重点介绍我国北斗卫星导航系统发展历程及各项先进指标和参数,并通过与世界其他国家主要卫星系统进行对比分析,阐明我国北斗卫星系统相较于其他卫星的优越性。同时介绍北斗导航定位系统服务区域为中国及周边国家和地区,已广泛应用于交通运输、土木建筑、水电、矿山、环境等众多行业和领域,以及军队、公安、海关等单位。对于安全工程专业,基于北斗导航卫星系统,已经开发出基于北斗卫星的地质灾害预警系统,教师可分别介绍北斗地质灾害预警系统在澜沧江流域梯级电站坝工结构、工程边坡及滑坡方面的应用。②三维激光扫描技术章节,介绍三维激光扫描技术是一种新型测绘技术,是继测绘领域和GPS技术之后的一次技术革命,促进了传统测量方式向更加现代、更加便利的方向发展。三维激光扫描技术又称实景复制技术,利用高速激光扫描测量的方法,可大面积、高分辨率、快速地获取物体表面各个点的坐标、反射率、颜色等数据信息,能够为快速复建出1∶1真彩色三维点云模型提供一种全新的技术支持。教师要通过讲解我国三维激光扫描技术的发展历程,以及机载、车载、船载等各种平台三维激光扫描技术,使学生认识到创新的必要性。同时,教师还要适时介绍三维激光扫描技术在滇中引水、川藏铁路等重大工程中的应用,以及其在云南鲁甸地震红石岩堰塞湖等重大地质灾害应急抢险中的应用,使学生充分了解所学专业的重要性。③InSAR监测技术章节,讲述世界及我国InSAR技术的发展过程,介绍InSAR技术在我国工程安全和地质灾害领域应用的发展历程,重点通过基于InSAR技术的澜沧江流域梯级电站、工程边坡、库区各类滑坡监测案例的讲解,使学生了解该监测技术对于我国重大工程安全和支撑地方经济发展的意义,从而使学生深刻认识到所学专业的价值和重要性。④光纤监测技术章节,重点讲解光纤监测技术的发展历程,介绍光纤传感器的功能和技术参数,如可测量位移、速度、加速度、液位、应变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等物理量,并介绍光纤监测系统在结构、石油天然气管道、滑坡、油气井、隧道等领域中的应用,特别是光纤监测预警系统在中俄天然气管线工程等国家重大工程中的应用,使学生充分了解所学专业的重要性,认识到专业的价值,进而增强学生的专业认同感和自豪感。

第四,专业责任感和使命感。社会稳定和人民生命财产安全与工程结构的安全密切相关。教师可介绍隧道工程安全监测、桥梁工程安全监测等监测实例,以及安全监测与风险辨识过程中一些典型工程事故案例,并让学生结合课堂所学知识,对事故发生的内在原因进行仔细分析,找出避免事故发生的相关措施,提出为确保工程安全应采取的监测技术。同时教师还要通过分析世界各国典型错误预警或未预警案例,让学生深刻认识到安全监测技术的重要性(一旦由于监测不到位,导致工程灾害发生之前未预警或错误预警,就有可能造成重大事故灾难,产生重大人员伤亡),使学生对所学专业产生敬畏感,同时提高学生的专业责任感和使命感,让学生深刻认识到专业技术人员肩上承担的公众责任和社会责任。

第五,工匠精神。习近平总书记在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上

指出:“一切劳动者,只要肯学肯干肯钻研,练就一身真本领,掌握一手好技术,就能立足岗位成长成才,就都能在劳动中发现广阔的天地,在劳动中体现价值、展现风采、感受快乐。”[10]工匠精神其实就是热爱劳动、专注劳动、以劳动为荣的精神,在劳动中体验和升华人生意义与价值,是工匠精神的内涵。工匠精神是社会文明进步的重要尺度,是中国制造前行的精神源泉,是企业竞争发展的品牌资本,是员工个人成长的道德指引。工匠精神就是追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神。由于土木、矿山、水电等需要进行监测的部位往往工作环境比较艰苦,且存在一定的危险性,同时安全监测点的布设、数据的采集处理等都需要在复杂的工作环境中进行,这就需要专业技术人员具有吃苦耐劳和精益求精的工匠精神。因此,教师可通过大地测量技术和监测资料整编与预处理章节的讲解,使学生充分了解数据采集的不易,培养学生吃苦耐劳的工匠精神,并使之认识到在数据处理时需要精益求精的工匠精神。

第六,开拓进取和勇于创新精神。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。当今时代,世界多极化和经济全球化深入发展,科技突飞猛进,各种思想文化相互激荡,国际竞争日趋激烈。在这样的时代背景下,一个国家、一个民族如果不注重创新、不积极创新,就必然会落伍。在高铁工程安全监测技术章节,教师可介绍我国高铁技术的发展过程,重点讲解我国高铁技术从落后到领先世界成为中国的名片的详细历程,使学生充分认识到要想国家强盛,自身必须具备开拓进取和勇于创新的精神;只有不断地创新,才能有发展,才能永远立于不败之地。

(三)完善符合思政要求的“安全监测技术”课程考核评价体系

对“安全监测技术”课程进行评价内容和评价方式的改革,将思政因素融入课程的考核评价体系,可更好地表征课程思政的实际效果。以工程教育专业认证的成果导向教育(OBE)理念为指导[11-12],将该先进理念融入“安全监测技术”课程考核,构建符合思政要求的课程考核评价体系,然后通过评价了解学生对安全监测技术相关知识和技能的掌握程度和思政水平。具体而言,“安全监测技术”课程采用形成性评价与终结性评价相结合的方法,即将学生的平时表现纳入课程考核,占总评成绩的40%,考试成绩占总评成绩的60%。平时表现的考核指标包括出勤、课堂表现、作业成绩等。同时,对课程考核结果进行分析并提出改进“安全监测技术”课程教学的方案,以不断提高课程思政成效。

三、结语

课程思政是现阶段加强高校人才培养和思想政治教育的新要求、新举措、新方向。当今,探究课程思政融入“安全监测技术”教学的策略对于培养新时代安全工程人才具有重要意义。因此,文章根据“安全监测技术”课程教学内容体系和特点,探究思政元素和专业知识的最佳契合点,将课程内容中的思政元素总结为爱国精神和家国情怀、辩证唯物思维、专业认同感和自豪感、专业责任感和使命感、工匠精神、开拓进取和勇于创新精神六大类,并探究了相应的教学设计与案例,提出了“安全监测技术”课程思政教学模式;在课程思政考核方式方面,提出了基于OBE理念的持续改进式的“安全监测技术”课程思政评价体系,更加注重过程性考核和学生素质和能力培养的考核。如此一来,有效实现了思政教育与专业教育的同向同行。

参考文献:

[1]吴俊杰,刘冠男,王静远,等.数据智能:趋势与挑战[J].系统工程理论与实践,2020,40(8):2116-2149.

[2]金亚兵,杨傲.多对象多场景自动化监测预警平台研发及实践[J].工程勘察,2022,50(1):50-54.

[3]董悦,王志勤,田慧蓉,等.工业互联网安全技术发展研究[J].中国工程科学,2021,23(2):65-73.

[4]吴加权.高校“双创”教育课程思政建设探析[J].学校党建与思想教育,2021(24):45-47.

[5]吕阿欢,张雪芹.理工类专业课程思政教育的探索与实践:以“信息安全”课程为例[J].教书育人(高教论坛),2021(9):49-51.

[6]黄梦婷,蒲伟.安全监测监控原理及应用课程的思政资源挖掘[J].新课程研究,2020(23):17-18.

[7]姜涛,孙玉娟.高校课程思政建设存在的问题与对策探讨[J].学校党建与思想教育,2022(20):44-46.

[8]关凯,朱万成,刘洪磊,等.新工科课程教学设计与实践:以东北大学应用岩石力学课程为例[J].高教学刊,2022,8(6):71-75.

[9]茹忠亮.新工科背景下岩石力学课程教学探索与实践[J].教育现代化,2020,7(45):75-77.

[10]习近平在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上的讲话[EB/OL].(2019-04-24)[2022-09-20].http://www.qstheory.cn/2019-04/24/c_1124408808.htm.

[11]栗婧,王真,解北京,等.新工科背景下安全工程课程建设实践与探索[J].中国安全科学学报,2021,31(5):83-90.

[12]徐超,佟瑞鹏,朱红青,等.成果导向教育的安全工程人才培养模式与实践[J].中国安全科学学报,2021,31(5):113-119.