基于深度学习理念的初中历史教学策略论文

2024-03-04 11:16:04 来源: 作者:heting

摘要:深度学习有利于促进学生对学科本质的认识、理解和把握,有助于学生学科核心素养的培养。基于此,本文采取案例分析等方法对核心素养培养背景下初中历史教学中的深度学习策略进行研究,并从“优化教学目标,明确深度学习的出发点”“创设问题情境,找准深度学习的切入点”“引导合作探究,构建深度学习的着力点”和“促进拓展迁移,突出深度学习的立足点”四方面提出参考建议,旨在推进初中历史课程改革,提升教学实效。

摘要:深度学习有利于促进学生对学科本质的认识、理解和把握,有助于学生学科核心素养的培养。基于此,本文采取案例分析等方法对核心素养培养背景下初中历史教学中的深度学习策略进行研究,并从“优化教学目标,明确深度学习的出发点”“创设问题情境,找准深度学习的切入点”“引导合作探究,构建深度学习的着力点”和“促进拓展迁移,突出深度学习的立足点”四方面提出参考建议,旨在推进初中历史课程改革,提升教学实效。

[关键词]核心素养,深度学习,初中历史,教学优化

根据《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的要求,从唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀这五个维度发展学生的学科核心素养成了课程教学的主要目标。因此,在初中历史教学中如何培养核心素养成为教育工作者需要重点解决的问题。随着教学改革的深入,传统教学模式中的浅层学习、机械学习、孤立学习和被动学习逐渐受到诟病,深度学习成为发展学生学科核心素养的重要路径。深度学习是指在学生主动学习的过程,从整体上建构知识体系,并将知识运用到现实生活,实现迁移创新的一种学习方式。在围绕核心素养而展开的课程改革中,初中历史教师可以通过优化教学实践策略来促使学生实现深度学习。

一、优化教学目标,明确深度学习的出发点

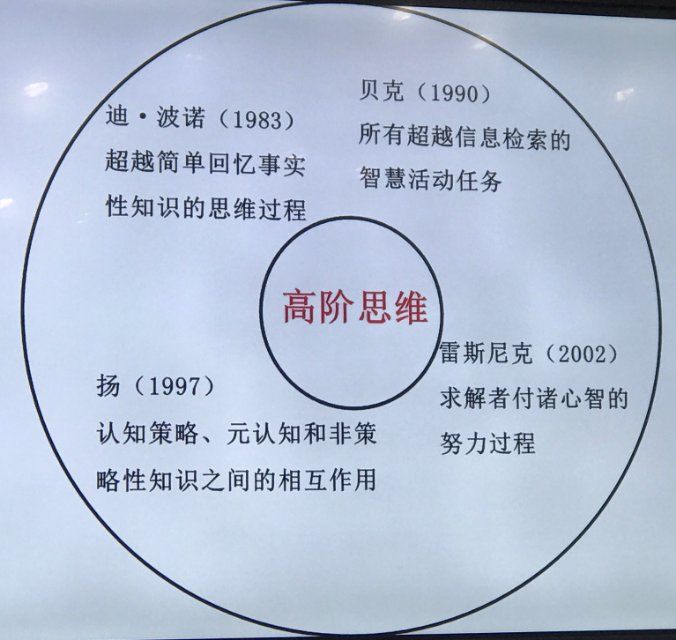

深度学习是指在理解学习的基础上,学生能够批判性地学习新的思想和事实,把它们融入原有的认知结构中,联系新旧知识,将已有知识迁移到新的情境中,并解决问题的学习活动。深度学习需要教学目标的引领,因此,在初中历史教学中,教师应立足学生学科核心素养发展的要求,确定并优化教学目标,使学生明确深度学习中的学习目标,确保学习活动的有序开展。

例如,部编版历史七年级上册第一单元“史前时期:中国境内早期人类与文明的起源”主要讲述了中国大地上的早期人类,对元谋人、北京人、山顶洞人等典型代表的生产、生活情况进行了简单的介绍,并突出展现了中华文明的起源及发展所具备的多元一体的特征。根据新课标要求,教师设计了以下课程目标:(1)通过阅读教材,了解我国境内的早期人类分布区域;知道元谋人、北京人、山顶洞人,距今时间、生活地点、生活状况、使用工具等;(2)了解原始农业发展概况、影响;(3)知道原始农耕居民河姆渡人、半坡人的农耕生活;(4)了解炎黄联盟的形成、涿鹿之战,知道炎帝和黄帝部落联盟构成了华夏族的主干;(5)了解黄帝、炎帝的发明,知道炎帝、黄帝对中华文明的贡献;(6)理解“禅让”的含义;(7)根据考古资料初步认识私有制、阶级和早期国家;(8)尝试通过阅读相关史料来分析、概括、提炼历史信息;(9)尝试运用可靠的、典型的史料对历史问题进行论证,有根据地说明自己对历史问题的看法。

教师在单元教学目标的基础上,将核心素养融入具体课程,并形成更加准确、细化的教学目标,为深度学习指明方向。在第一课“中国境内早期人类的代表—北京人”的教学设计中,教师明确了以下学习目标:(1)通过识读《中国境内主要古人类遗址分布图》,初步掌握读图的基本方法,培养时空观念的核心素养,认识到中国是人类的发源地之一。(2)通过考古发现,了解我国境内的已知最早人类是元谋人,了解北京人的特征,思考北京人发现的科学意义,总结和归纳山顶洞人的特征,以此提高史料实证和历史解释的素养。(3)通过思考元谋人、北京人、山顶洞人的化石如何形成、对研究早期人类的作用等问题,探究中华文化多元化的特点,联系历史常识,理解中华文化多元一体的特征,提升对文化的认同感,培养家国情怀的核心素养。由此可见,每一个学习目标中都包含着学科核心素养的要求,同时对学生的学习程度进行了准确阐述,为深度学习提供了指引。

综上,在初中历史单元教学设计中,教师一方面从整体着眼明确学生应达到的学习目标,另一方面根据具体课程内容细化目标,将核心素养落实到每一课的教学中,以此明确学生深度学习的出发点。当然,随着教学的深入,教师还应根据核心素养要求不断优化教学目标,检验教学目标是否与实际教学内容、学生的认知水平和心理特征契合,是否具有可检测性。此外,教师还应根据教学要求,不断细化、完善目标,提高可操作性,促使其更加有效地融入教学活动,实现深度学习。

二、创设问题情境,找准深度学习的切入点

问题情境是基于一定的教学目的、围绕一系列问题形成的教学情境。在核心素养视域下,优化情境问题、驱动深度学习已经成为课程教学创新的重要思路。基于此,在初中历史教学设计中,教师应重视问题的设计,基于“问题支架”促进历史知识的学习,通过设计针对性问题、层次性问题、开放性问题、拓展性问题,促进深度学习的实现。

例如,在部编版历史七年级下册第三单元第十五课“明朝的对外关系”的教学设计中,教师根据新课标的教学建议,注重对外关系、西洋、倭寇、民族英雄等历史概念的解读,精心设计问题链,构建问题情境,并以任务驱动学生深度学习,潜移默化地培养学生的史料实证能力和逻辑思维能力,并通过对戚继光的评价,培养学生的爱国情怀。

在教学过程中,教师注重学情分析,以视频激趣进行导入,充分调动学生学习本课内容的积极性。然后,教师重点讲述了对外关系的概念,指出友好交往和暴力冲突是古代对外关系的两种主要表现形式,并提问学生列举中国古代对外友好交往的史实,促使学生“温故而知新”。在讲述郑和下西洋的时候,教师以“何谓西洋?”“为何下西洋?”“如何下西洋?”“如何评价郑和下西洋?”为问题链,进行深入浅出的教学。学生通过问题设置,积极思考研讨,充分交流表达,体现了自身的学习主体地位。教师以郑和下西洋的局限性——朝贡贸易导致明朝中后期国力衰退,引发暴力冲突过渡到戚继光抗倭。在讲述戚继光抗倭相关内容时,教师先展示仇英版的《抗倭图卷》1∶1比例复刻品,让学生直观感受戚继光抗倭的来龙去脉。接下来,以“何谓倭寇?”“为什么会产生倭患?”“倭患如何危害沿海百姓的生命财产?”“谁来抗倭?”“为了平息倭患,戚继光采取了哪些措施?”“战况如何?”“性质如何?”“戚继光抗倭取得胜利的原因有哪些?”“从戚继光身上,我们学习到什么精神?”等一系列有逻辑关系的问题构建学习情境,让学生清晰明了地了解戚继光抗倭的史实。最后,进行小结升华,让学生表达自己的心得体会,引导学生认识到综合国力决定外交关系,要提高综合国力,必须坚持对外开放,吸取历史教训,既要重视民生,也要重视海防、海军建设,以此培养学生的家国情怀。

综上,在这一教学案例中,教师通过构建问题情境来转变学生的学习方式,让学生在问题链的引导下层层深入,从整体上概括凝练古代的对外关系,并以古鉴今,实现对历史的深入思考。当然,随着课程改革的深入,初中历史教师在教学设计中还应更加精准地选取经典案例,创设贴近学生的历史情境,凸显学科性质和育人价值,设计有深度、有层次的问题,指向学科核心素养的培育。同时,利用问题引导学生深挖史料中蕴含的学科知识,从不同的角度思考和解决问题,激发学生的开放性思维,提升学生的历史素养。

三、引导合作探究,构建深度学习的着力点

合作探究是体现学生自主学习能力的一种学习方式。这样的方式可以让学生的思维更加活跃,让学习更加主动自律,有利于他们学会与他人合作,同时获得更多的自信和内在力量。当然,在深度学习视域下的合作探究既需要学生的主动参与,也需要教师的悉心指导。在初中历史教学指导中,教师应首先将学生分组,通常以4~6人为佳,明确小组任务、整体任务和个人探究任务,包括阅读和概括单元主题、整理文献资料、讨论历史事件和历史人物、撰写小论文等。接下来,教师要组织小组展示学习成果、进行最佳合作探究点评。最后,教师提供历史研究思路,组织学生对比差异,再展开思辨性讨论,深度理解历史。这样的合作探究学习能够以学生互动合作为着力点,帮助学生在小组共同努力下建立历史知识探究和学习的通道,让他们在集思广益中相互帮助,共同实现深度学习,发展学科核心素养。

例如,在文化传承的背景下,历史教师设计以“典籍中的中华优秀传统文化”为主题的综合实践活动,引导学生在主题情境下展开合作学习、深入学习。在活动推进过程中,教师首先对学生进行分组,并引导学生进行组内分工,其中组长主要负责督促小组成员、组织小组讨论、随时联系老师,资料收集员主要负责收集资料,记录员主要负责记录小组讨论中形成的重要信息,成果整理员主要负责将合作学习成果整理为PPT,汇报员主要负责对各项学习成果进行汇报。其次,教师明确活动目标:(1)通过小组分工,在课前广泛收集资料,结合所选取的古籍进行探究学习;(2)通过课堂交流讨论,增进对中国古代典籍的了解,认识其背后蕴含的中华优秀传统文化的内涵和民族精神,形成组内汇报,并完成项目式学习表;(3)通过成果展示,形成对中国古代典籍的整体认识,多维度认识中华优秀传统文化对古今中外的影响,感知中国文化的魅力,树立文化自信、民族自信;(4)通过此次活动,学会正确收集史料、分析史料、应用史料,提高团队合作能力。然后,教师明确各小组形成的活动成果:以古代典籍中的中华优秀传统文化为题目,分类收集资料,形成项目报告,并汇报成果。最后,教师利用问题引导学生合作探究、深度学习。问题主要有:(1)你们小组研究的是哪一类的古代典籍?都包括哪些内容?你们是从哪里获得资料的?资料是否真实可靠?(2)典籍背后的文化魅力或作者本身展现了哪些优秀品质?(3)古代典籍对中华民族、对世界产生了怎样的影响?(4)从历史发展的角度说一说传承中华优秀传统文化的意义是什么?我们现代人应如何传承中华优秀传统文化?教师为各组学生提供了展示平台,并引导学生进行组间评价和组内评价,突出小组合作学习的优势,提升学生探究学习的效果。

在这一案例中,教师利用综合实践活动促使学生合作学习,让学生在相互交流、相互帮助下深入探究,真正了解中国古籍,感受作者的优秀品质,以此来丰富历史学习体验,进而了解和感悟中华文明的悠久历史和文化传统,从根本上培养学生的爱国主义情怀和人文素养,促进学生历史核心素养的综合发展。

四、促进拓展迁移,突出深度学习的立足点

历史学科的人文色彩十分浓厚,在历史教学中,教师不仅要客观准确地讲述历史知识,还应潜移默化地培养学生的人文情感。但是人文情感的培养仅仅依靠课内知识的讲解是不够的,还需要课外知识的拓展与迁移,这样在开放的环境中学生的学科核心素养才能得到进一步的强化和巩固。基于此,在初中历史的教学过程中,教师应加强课内外的联系,为学生设计拓展性学习活动,引导学生在深入学习中生成正确的历史观。

例如,在学习了党史的相关知识后,教师挖掘本地教学资源,融合课内外历史知识,设计了以“倾听历史回音,传承红色文化”为主题的拓展活动,引导学生将所学知识迁移到课外,进一步了解党的百年光辉历程,从而凝聚爱党、爱国、爱家乡的情感,实现历史核心素养落地。在活动中,教师组织学生来到当地的红色文化遗址,如毛主席率领红军攻克漳州纪念馆、平和暴动纪念馆、漳浦车本村等红色景点参观,了解中国共产党的历史,将课本知识与文化遗址中的史料相结合,形成更加深刻的历史认识,加深对当地红色文化底蕴的认识与了解。此外,教师组织学生参加“历史之旅”,将城市的历史与党史、新中国历史的发展相融合,真切感受在党的领导下城市发展取得的巨大变化和成就,强化对党、对家乡的热爱之情。

在这一案例中,教师组织学生参加课外实践活动,让历史学科教育不再局限于课堂和书本,拉近了学生与历史的距离。同时,在实践探索中学生也形成对历史的深入思考,更加直观地认识到党的历史,认识到党的发展与城市发展的关系,并提升了历史的核心素养。

五、结语

总之,历史学科的深度学习能够引导学生客观地看待历史事件和历史人物,从而促进核心素养的养成与发展。本文结合初中历史教学,针对核心素养背景下引导学生进行深度学习提出了上述几点建议,为相关研究提供参考。作为教育工作者,我们应深入研读历史核心素养的要求,不断优化教学实践策略,激发学生深层次学习历史的兴趣,培养其形成正确的历史观和历史思维,在深度学习中,培育和发展学生的学科核心素养。

参考文献:

[1]曹颖.核心素养培养视域下的初中历史教学[J].中学课程辅导,2023(20):120-122.

[2]王文成.深度学习指向下初中历史的单元教学探讨[J].学苑教育,2023(18):27-28+31.

[3]叶自振.深度学习视角下初中历史教学优化策略[J].青少年日记(教育教学研究),2019(5):70.