中学新入职青年教师培养与发展“134N”策略论文

2024-01-28 22:27:21 来源: 作者:heting

摘要:新入职青年教师是学校发展中的积极元素 , 新时代教育深入变革 , 促使学校更加 深入思考探索新教师培养与发展策略 。 重庆市第八 中学校坚持 “以人为本 , 个性发展 ”的 人才发展思路

摘要 : 新入职青年教师是学校发展中的积极元素 , 新时代教育深入变革 , 促使学校更加 深入思考探索新教师培养与发展策略 。 重庆市第八 中学校坚持 “以人为本 , 个性发展 ”的 人才发展思路 , 积极实践探索 , 形成了 “134N”的新教师培养与发展策略 。 以师德师风 为内涵引领 , 整合教科室 、年组组 、 学科组 “三 线 ”学校力量 , 定位新教师培训需求 、设 计培训内容 , 通过 “四 阶 ”递进培养模式 , 以及跨校际 、跨学段 、跨区域 “融合培养 ”等模 式 , 打造师德高尚 、 能力突出 、积极进取的青年教师队伍 , 形成 “师德引领 、三 线并进 、 四 阶提能 、 融合培养 ”的培养体系 , 对新教师培养具有探索意义 。

关键词 : 新入职,青年教师,培养,发展,策略

新时代教育深入变革 , 对新入职教师(本文指工作 3年内的青年教师 , 以下简称 “新教师 ”) 的专 业技能和职业素养提出了更高要求 , 也为其发展带 来了巨大挑战 。其促使新教师不得不通过学习与培 训实现自身能力和素质的快速提升 , 也促进学校更 加深入思考探索新教师培养与发展策略 , 提升培训 品质 , 以适应个体发展需求与学校发展需求 。

在此背景下 , 重庆市第八中学校秉持 “以 人 为 本 , 个性发展 ”的人才发展思路 , 提出了 “高水 平 、 高能力 、高素养 ”的人才培养目标 , 探索了 “134N” 新教师培养与发展策略 , 打造了一支师德高尚 、能 力突出 、积极进取的青年教师队伍 , 为学校的长期 可持续发展注入了动力 。

一 、“134N”培养策略主要内容与现实意义

“1”即 “1 个 核 心 内 涵 ”。新 教 师 的 培 养 的 第 一要义是崇德修身 , 内涵引领 , 这是规范新教师教 学行为 、促进新教师终身发展的根本保证 。

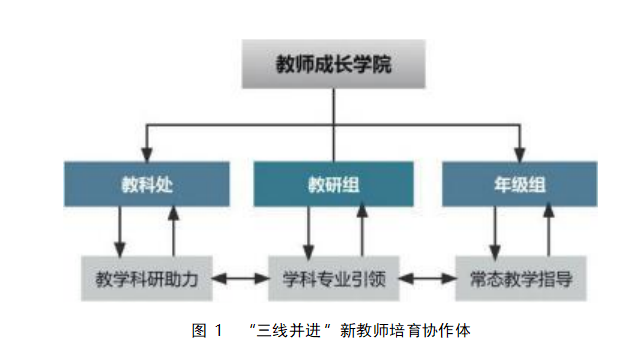

“3”即 “三线并进 ”。新 教 师 成 长 于 学 校 大 环 境 中 、更成长于年级中 、学科组中 。在学校教师成长 学院的统筹下 , 通过教科处 、年级组 、学科组三条 路径分工合作 , 联合培养 , 立 体 交 错 , 融 合 互 补 ,形成 “三线并进 , 协同培育 ”的组织构架与矩阵式培 育形式 。

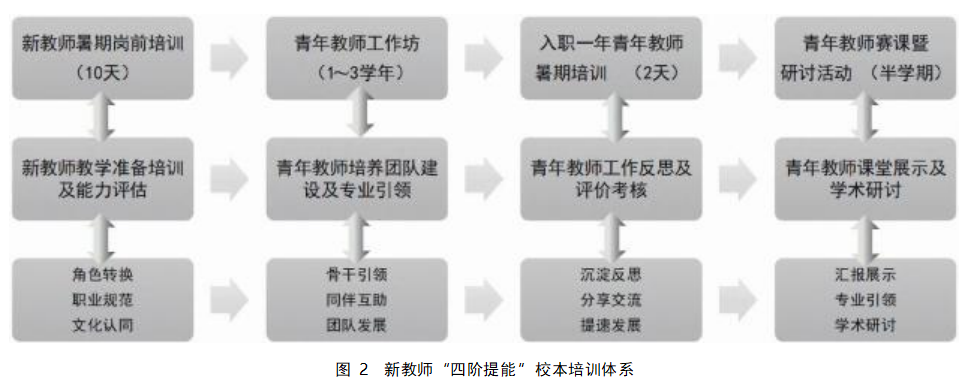

“4”即 “四阶提能 ”。在新教师入职 3年 内 , 分 段培养 、 活 动 增 效 、逐 级 提 能 。 通 过 “岗 前 培 训 ” “青年教师工作坊 ”“青年教师课堂教学专项能力提 升培训”“青年教师赛课暨教学研讨活动 ”等活动形 式创建展示 、评比 、交流的平台 , 逐级提升新教师 实践教学能力与教学研究能力 , 探索系统性 、进阶 式新教师培养模式 。

“N”即多路径 “融合培养 ”。 中共中央 、 国务院 《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指 出要大力振兴教师教育 , 不断提升教师专业素质能 力 , 推进地方政府 、高等学校 、 中小学 “三位 一 体 ” 协同育人 。

我校 协 同 教 育 行 政 部 门 、 高 校 、教 育 研 究 机 构 、 国内外中学等 , 创设项目 , 共享师资 , 开展线 上线下 、校内校外联合培养 。

在 教 育 的 横 向 和 纵 向 培 养 功 能 基 础 上 , “134N”培 训 为 新 教 师 成 长 创 造 了 一 个 较 为 科 学 、 合理的培训体系 : 以师德师风为内涵引领 , 整合与 新教师 成 长 紧 密 相 关 的 教 科 室 、年 级 组 、 学 科 组 “三线 ”学校力量 , 定位新教师培训需求 、设计培训内容 、选择培训方式 , 通过三年内 “四阶提能 ”与跨 校际 、跨学段 、跨区域校内外 “融合培养 ”模式 , 实 现新教师在教学教育能力与教师素养上稳步的水平 扩展 与 纵 向 提 升 , 形 成 “师 德 引 领 、 三 线 并 进 、 四阶提能 、融合培养 ”的培养体系 。

二 、“134N”培养策略的校本化实施

1. 师德发展 , 内涵引领

在教科室统筹规划下 , 学校构建了合理的师德 养成体系 : 通过 职 前 教 育 的 体 验 熏 陶 促 使 师 德 涵 育 , 发展个人品质 ; 通过课程设置 , 系统培育师德 与职业规范 ; 通过师德发展活动 , 表彰 鼓 励 优 秀 , 以良好师德感染和熏陶新教师队伍 。

以红色校史引领师德 。学校从诞生之日 , 就深 深打上了红色的烙印 , 是中共地下党沙磁区的活动 据点 、 区委机关所在地 。新教师的入职第 一 站便是 参观校史馆 , 缅怀先辈 , 继承学校八十余载的红色 文化底蕴和光荣传统 ; 新教师培训的第一堂讲座《卓 越学校的支撑—“和 · 活 ”之道》, 由校长讲校史、 讲学校的发展 , 传承 “为党育人 、为国育才 ”的教育 情怀 , 让新教师把教书育人同国家强盛与实现 “中 国梦 ”联系起 来 , 在 继 承 优 秀 传 统 师 德 的 基 础 上 , 将师德 、大义自觉转化为自身精神和内在涵养 。

以课程学习培育师德 。学校将师德发展纳入新 教师岗前培训 、青年教师培训等课程学习中 。组织 学习《教育法》《未成年人保护法》《教师法》《中小学 教师职业道德规范》等法律法规 , 使新教师明确师德师风建设的 有 关 法 规 要 求 , 进 一 步 增 强 依 法 执教 、加强修养的自觉性 ; 聘请我校一线优秀教师做讲座 , 介绍教师从业过程中的经验和工作细节 , 使新教师了解教师职业的同时产生对这一 职业的憧憬与热爱 , 如 聆 听 我 校 教 师 讲 座《我 们 的 姿 态 —三重视角下的教师职业认知》《 “三新 ”时代 , 我们怎样做老师》等 ; 将时代楷模事迹 、优秀教师事迹 纳入课程中 , 让新教师学习楷模的高尚师德 、优秀品质 , 努力践行 “四有 好 老 师 ”标 准 , 如 观 看 “时 代 楷模张桂梅教师优秀事迹 ”、聆听我校教师讲座《十个坚持》《关于卓越教师成长的思考》等 。

以表彰活动弘扬师德 。 以 “五四 ”青年节 、教师节 、校庆等活动为契机 , 全面展示优 秀 教 师 形 象 ,大力弘扬身正德高 、真诚奉献的良好师德师风 、尊师爱生 的 优 良 传 统 , 赞 扬 业 精 学 勤 , 恪 守 严 谨 治学 , 潜心育人的教师品格 , 增强新教师从教意愿与职业自豪感 , 激励新教师学习先进与前辈 , 开拓创新 、积极进取 , 以更加饱满的热情投身于教育工作和个人的提升和发展 。

2.“三 线 ”并进 , 协同培育

联合教科室 、年级组 、学科组 , 成立教师成长学院 , 形成 “三线并进 ”新教师培育协作体 , 明晰新教师培养责任分工和协作模式 , 将师风师德涵育和学科培养相融合 , 将常规教研与科研培训相 结 合 ,将教育管理提升与专 业 素 养 提 升 相 互 补 , 形 成 “学科专业引领 、常态教学指导 、教学科研助力 ”的 新教师培育机制 。学科专业 引 领 。 教 研 组 是 教 师 教 学 活 动 的 直 接组织者 , 是 新 教 师 成 长 的 引 导 者 。 教 研 组 领 导全体教师开 展 教 研 活 动 , 进 行 教 学 研 究 和 教 学 改 革 , 特别督 导 新 教 师 备 课 与 教 学 、 听 课 与 评 课 , 组织新教师 参 与 课 题 研 究 、学 术 研 讨 会 与 科 研 论 文撰写 , 为新教师成长提供专业指导 、学术支撑 、 思想引领 。

常态教学指导 。 由 备 课 组 和 年 级 组 负 责 。 备 课组常态 化 开 展 集 体 备 课 、 听 课 、评 课 等 教 研 活 动 , 具体指 导 新 教 师 学 习 教 学 常 规 、 教 学 方 法 , 突破教学 难 点 , 站 稳 讲 台 , 提 升 教 学 质 量 ; 年 级 组管理教师 教 育 教 学 行 为 的 规 范 与 统 一 , 对 新 教 师教育教学 行 为 进 行 日 常 引 导 与 帮 助 , 提 升 其 教 育与管理学 生 的 能 力 与 方 式 , 提 高 其 心 理 素 质 和 工作自信 。

教学科研 助 力 。 教 科 室 作 为 科 研 管 理 与 教 师 培训职能部 门 , 重 视 新 教 师 的 教 育 理 论 与 实 践 能 力培训 : 加 大 青 年 教 师 评 比 中 课 题 研 究 的 比 重 , 激发研究 热 情 ; 开 展 课 题 研 究 、论 文 评 比 、赛 课 研讨等 活 动 , 为 新 教 师 教 学 科 研 搭 建 优 质 平 台 ; 通过学校新教师 “四 阶 提 能 ”培 训 体 系 为 新 教 师 进 行教学科 研 进 行 引 导 启 蒙 、服 务 指 导 , 助 力 专 业 化成长 。

3. 立足校本 , 四 阶提能

教师归根到 底 是 要 靠 自 身 的 专 业 能 力 站 在 讲 台上 。基于 “内涵引 领 ”和 “组 织 构 架 ”保 障 工 作 的 前提 , 学校构建 “四 阶 提 能 ”的 新 教 师 校 本 化 培 养 体系 , 在新教 师 入 职 3年 内 分 段 培 养 , 助 力 新 教 师站稳讲 台 、实 现 专 业 发 展 与 进 阶 。 一 阶 : 进 行 暑期新教 师 岗 前 培 训 。 加 强 新 教 师 校 史 学 习 、师 德涵育 、教 学 常 规 学 习 、教 学 方 法 学 习 、 职 业 规 划学习等 , 尽 快 融 入 学 校 , 实 现 角 色 转 换 、 职 业 规范 、文化认 同 ; 二 阶 : 第 一 学 年 始 , 成 立 青 年 教师工作坊 , 指导教师携 1~ 2名青年进行结队指 导 , 实行听评 课 、论 文 撰 写 、课 题 参 与 、 日 常 教 研等项 目 化 管 理 与 评 价 , 增 强 针 对 性 指 导 力 度 , 实现骨干引 领 、 同 伴 互 助 、 团 队 发 展 ; 三 阶 : 第 二学年始 , 开 展 青 年 教 师 课 堂 教 学 专 项 能 力 提 升 培训 , 通过名 家 讲 座 、优 秀 分 享 、微 课 展 评 、 听 评课研讨 等 环 节 , 进 行 沉 淀 反 思 、展 示 交 流 , 提 速发展 ; 四 阶 : 第 三 学 年 , 举 行 青 年 教 师 课 堂 教 学大赛暨教学研讨活动 , 进行以青年教师为主体 , 学科组全 员 参 与 的 “赛 课 、评 课 、研 讨 ”三 段 式 校 本教研活动 , 汇报展评 、学术引领 、专业提升 。

4. 项目历练 , 融合培养

在协同创新理念驱动下 , 学校聚焦新时期教师 核心能力素养 , 联合校内各部门 、高校 、教育职能 部门 、教育研究机构 、 国内外中学等创设项目 , 探 索构建跨学段 、跨区域 、跨校际的联合 培 养 模 式 , 开阔视野 、提高站位 , 营造有利于新教师个性化发展的空间 、氛围与环境 , 全方位多途径提升新教师 实践教育能力 。

打造平台 “融合 ”共育 。一是整合全校的教育教 学活动 , 实施 “德育”“教学 ”双线横向联合共育 , 进 行育人能力培训与实践活动 。如每学年春季与秋季 学期交互开展 “我的教育故事—青年 教 师 班 主 任演讲比赛”“青年教师主题班会大赛 ”与 “青年教师课 堂教学大赛暨教学研讨活动”“青年教师教学论文评 比 ”等活动 , 推动新教师教育管理能力与教学实践 能力同步提升 。二是积极与高校形成学段纵向融合 共育 , 促成高校与中学的教师培养智慧互补 。 与清 华大学 、北京师范大学等长期合作 , 进行教师全员 培训及青年教师培养工作 。三是鼓励支持新教师进 行在职研究生 学 继 续 教 育 学 习 。 在 攻 读 研 究 生 期 间 , 采取脱产学习与在岗学习 +实践学习相结合的 形式 , 提升学习质量 。

创设项目加强历练 。学校的教师成长学院联合 智慧云 校 , 开 展 项 目 式 活 动 , 积 极 吸 纳 新 教 师 参 与 , 开辟任务驱动式新教师 培 训 路 径 。 如 2023年 重庆八中 “双新 ”背景下教学能力提升暨对外开放周 活动 , 20余名 新 教 师 参 与 公 开 课 展 示 , 并 与 上 百 名市内外教师课后研讨 , 通过整个备课 、上课 、研 讨环节 , 在学科 、课程 、评价专家引领下 , 充分历 练 , 极大提升了学科专业能力 。

三 、“134N”培养策略的实践反思

未来 , 学校将增强 “以人为本 , 个性发展 ”的人 才培育理念 , 立足新教师发展内涵 , 着力围绕个体 的自我现实需求展开 , 以教师成长学院为统领 、 以 需求为导向 、 以培训项目为载体 、 以培训策略为保障 , 以现代化教学技术为工具 , 着眼于整个新教师培训体系的精准化 、系统化 、 品质化发展 。

一是增加 培 训 前 期 的 需 求 调 研 和 培 训 方 式 匹配 , 特别是在青年教师课堂教学专项能力提升培训阶段 , 探索打破预先设定全过程培训内容的模 式 ,按已有 1~ 2年工作经历的青年教师的实际工作问题和需求进行精准培训 , 增强针对性与指向性 。

二是加强培训过程中的实时调控及培训结束后的评价等环节 , 构建科学可调控的培训体系 、培养模式 、教师职业技能训练方法 , 不按部就班 , 如在学科培训中 , 遇群体生成性问题 , 或新教师们视角下的难点 , 可调整阶段性培训内容与培训方式 , 指向问题和难点的根本性解决 , 增强培训实效性 , 推动新教师培训体系的良性循环 , 实现培训机制的品质化提升 。

三是充分利用智慧云校 、智 慧 教 育 平 台 资 源 ,加强新教师数字素养能力培养 , 发挥新教师信息技术特长 , 促进数字技术与学科教学融合 ; 发展线上线下融合培训 , 使新教师灵活选择学习方式 ; 增设自选培训内容 , 将校本优秀教学案例 、校本精品课实录 、优秀教师讲座等信息化资源形式提供于互联网 , 推动跨平台 、跨时空培训资源共享 , 激发主动学习潜力与学习资源整合能力 , 推动新教师自身能力长效发展 。

参考文献

[1] 王钢 . 当代中国卓越教师标准之建构[J] . 教育研究与实验 , 2020(6) : 75- 79.

[2] 左崇良 . 基于卓越教师培养的教师教育品质保证制度研究[J] . 黑龙江高教研究 , 2021. 39(1) : 79- 83.

[3] 彭艳贵 . 卓越中学数学教师的内涵与培养路径[J] . 鞍山师范学院学报 , 2021(8) : 17- 22.

[4] 陈艳妮 . 面向高职院校企业兼职教师的职 业 培 训 研 究 —基 于 泛 在 化 的 品 质 化 发 展 角 度[J] . 教 师 与 学 生 , 2022(1) : 86- 94.