土木工程材料实验课程教学创新论文

2023-12-19 15:11:37 来源: 作者:heting

摘要:为了培养出拥有较高素质的工程技术人才,文章首先分析了土木工程材料实验课程教学现状,然后阐述了土木工程材料实验课程教学创新措施,最后以再生骨料透水混凝土综合性试验为例,论述了土木工程材料实验课程教学创新案例。

摘要:为了培养出拥有较高素质的工程技术人才,文章首先分析了土木工程材料实验课程教学现状,然后阐述了土木工程材料实验课程教学创新措施,最后以再生骨料透水混凝土综合性试验为例,论述了土木工程材料实验课程教学创新案例。

关键词:土木工程材料实验课程教学;综合性试验;工程实际应用

近年来,我国全面加强基础设施建设和推动新型城镇化高质量发展,由此出现了一些难度较大的土木工程项目,如高铁、桥梁、隧道、大坝、水电站、港口与海洋工

程、超高层建筑和地下工程等,对土木工程行业高端创新人才的需求越发显得迫切。高等学校工程本科教育承担着培养高层次工程技术人才的重要任务,是为我国工程领域输送高素质工程技术人才的主要渠道。因此,工程本科教育教学质量的提高对我国基础设施建设和城镇化发展具有积极的促进作用。

土木工程材料是土木工程类各专业的一门重要的专业基础课,是一门理论与实践并重的课程[1],也是学生由基础课学习向专业课学习过渡的桥梁[2]。土木工程材料实验是土木工程材料课程教学的重要组成部分,也是一门与生产密切联系的课程,如在实际工程项目中,检验材料质量、确定设计施工依据、改善材料性能、使用新材料及选择代用材料等,都需要开展土木工程材料实验。

实验教学是培养学生动手和解决问题能力、创新意识、严谨科学态度及学术综合素质的重要途径,是理论教学所不能替代的[3]。实验教学是理工科专业培养人才的重要环节,与理论教学相辅相成,学生在理论教学上学到的基本概念、理论、方法和技能均需要通过实验去体验和验证[4]。因此,对土木工程材料实验课程进行改革创新,对于提升学生专业素质和创新能力具有重要意义。

本文通过分析我国高校土木工程材料实验课程教学中存在的问题,总结国内一些高校在土木工程材料实验课程教学中的改革经验,据此提出了该课程的改革策略,并以再生骨料透水混凝土综合性试验为例,对土木工程材料实验教学创新进行了探索。

一、土木工程材料实验课程教学现状

(一)教学内容设置不合理

目前,土木工程材料实验课程教学内容主要包括砌体材料、砂、石、水泥、普通混凝土、建筑砂浆、建筑钢材和沥青等实验。实验内容多且烦琐,实验课时却不足,造成部分实验(如沥青实验)仅能开展演示性实验。另外,现有实验内容过分局限于传统土木工程材料性能测试,采用的实验设备及检测方法都较为老旧。近年来,我国基础设施建设飞速发展,为了适应和满足各种特殊与复杂工程项目的要求,新型土木工程材料的运用越来越多,一些材料(如黏土砖)在实际工程中已经被淘汰,但在教学中还在采用,而实际工程中使用的新材料、新方法在当前的实验教学中却鲜有体现。概言之,现有实验内容陈旧、缺乏新意且与实际工程脱节,无法调动学生学习兴趣,不利于学生创新能力和工程实践能力的培养。

(二)教学方式较为传统

目前,土木工程材料实验课程在教学过程中仍然以教师为主导。教学过程如下:首先实验教师讲解实验目的、内容、原理、仪器和操作等,然后学生以实验小组为单位,按照教师的讲解进行实验操作、获得实验数据、完成实验报告。另外,不少院校由于实验设备台套数和实验教师不足,导致各学生实验小组的人数高达5—6人,不能实现真正的小组实验,且部分实验仅能面向学生开展演示性实验。因此,这种传统的实验教学模式是材料固定、过程规定、结果已知的,仅能让学生初步了解土木工程材料实验过程[5]。在整个过程中,学生缺乏主观能动性,其独立思考、自主探索的能力得不到有效培养[6]。

(三)实验主要为基础性及验证性实验

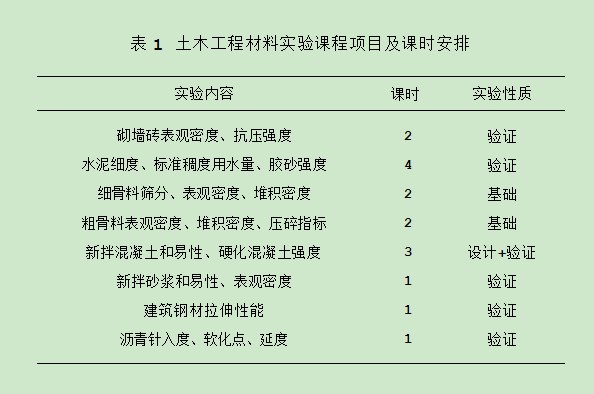

目前,土木工程材料实验仍然以基础性、验证性实验为主[7],如水泥、普通混凝土和建筑钢材实验等。这些实验都是在一定的实验条件下,按照规定的实验步骤完成实验操作,最后验证实验结果的准确性,学生甚至在实验前就已经知道实验结论了。这种情况下,学生处于被动状态,无法体会到实验探索的乐趣,因而学习热情不高,不利于主观能动性的发挥和潜能的挖掘。而验证性实验所得的数据大同小异,加上实验设备和场地所限,仅有部分学生能参与实验操作。以青海大学(以下简称“我校”)土木工程材料实验课程为例,课程内容与课时安排如表1所示,共设置8个实验项目,其中7个为验证性或基础性实验,1个为设计+验证性实验,其学时占总学时数的比例仅仅为18.75%,占比过低。

(四)考核方式不科学

土木工程材料实验课程现有的考核方式较为单一,主要由平时成绩(出勤)和最终的实验报告两部分组成。对于未单独设课的土木工程材料实验,其实验成绩占总课程成绩的比例很低,一般占20%左右,无法区分学生实验成绩优劣度,且实验教学的重要性体现不出来,因此学生对实验教学环节并不重视。同时,由于实验小组人数过多,仅有部分学生参与实验,组内其他学生几乎都在观望,学生提交的实验报告存在相互抄袭、高度雷同的问题,导致最终实验成绩相差并不大。这种不科学的考核标准造成积极参与实验的学生和不参与实验的学生的成绩无法被区分,影响了学生参与实验的积极性。此外,上述考核机制往往会忽视过程性考核,无法准确判断学生能力是否得到锻炼、学习效果是否满足要求,也忽略了学生在实践中发现和解决问题能力的培养。可见,这种考核机制缺少“评价—反馈—改进”中的后两步,不能帮助教师对实验教学实现持续改进[8]。

二、土木工程材料实验课程教学创新措施

(一)教学改革研究现状

高俊丽[9]通过借鉴国外土木工程材料实验教学经验,结合国内该课程教学特点,提出构建验证性、综合设计性和研究探索性三种模式并存的实验教学体系。验证性实验主要是基础实验,如水泥性能等实验。综合设计性实验包括混凝土配合比实验等,实验教师只需提供混凝土配合比的设计要求和原材料,由学生提供多种设计方案。研究探索性实验可由实验教师提供一些课题或学生自带课题,实验教师为学生提供技术指导,这类实验以实际研究课题中的实验项目为内容,旨在使学生受到科研训练。

王圣程等[10]针对土木工程材料实验教学与工程脱节的问题,结合自身拥有的机场混凝土道面科研资源,提炼出C30、C45、C60三种不同强度的混凝土单轴压缩实验。将该实验与教材上混凝土配合比设计相联系,串联出配合比试配与调整及混凝土和易性和强度实验。基于学生设计的混凝土配合比,进行单轴力学加载实验,得出混凝土应力—应变曲线,引入混凝土破坏的能量计算方法,分析混凝土破坏的能量演化机制,并判断其突然劣化的危险性等级。这种“科研—实验—拓展—辩证—工程”五位一体的实验教学方案,能使学生对土木工程材料知识产生更深层次的理解和认识,提高学生辩证分析工程问题的能力。

段海娟等[11]将混合式教学模式引入土木工程材料实验课堂,从分析、设计、开发、实施和评估5个阶段入手,详细阐述了基于ADDIE模式的大型开放式在线课程(MOOC)与小规模专有在线课程(SPOC)混合式实验教学模式的构建。基于ADDIE模式的混合式实验教学,可以为传统工科实验教学提供新的思路,弥补传统实验教学的不足、拓展实验教学的时间和空间、激发学生学习的主动性、提升学生的动手能力和创新意识。

杨文萃等[12]以水泥混凝土配合比设计试验为例,基于土木工程材料实验课程特点,在工程师职业素养、科学素养和创新能力、“诚信、友善、互助、合作”的价值观三个方面挖掘思政元素,并结合课程教学目标、教学内容、教学手段进行教学设计,将思政元素融入课程教学环节,从而实现与专业知识和技能的有机结合。教学实践表明,学生对实验课程的重视程度、学习的积极性和参与度明显提高,学生间的合作与交流得到加强,学生分析、解决问题的能力也得到了提高。

结合上述内容可以发现,已有研究在实验教学体系构建、基于科研资源拓展实验教学、混合式实验教学模式构建、实验课程思政教学等多方面、多角度进行了土木工程材料实验教学的改革和探索,为土木工程材料实验教学改革与创新提供了一些新的思路和经验。

(二)教学改革策略

通过分析我国高校土木工程材料实验课程现状及存在的问题,并总结国内多所高校土木工程材料实验课程改革经验,可以发现有关土木工程材料实验课程实验内容、实验教学方法、实验过程考核方面的改革创新相对较少。针对这一现状,本文提出如下改革建议。

1.优化实验内容。在土木工程材料实验课程教学中,教师可根据教学实际需求,从以下三个方面入手优化实验内容。①删除部分验证性实验,如黏土砖实验、沥青实验。②设置综合设计性实验,将原有水泥、砂、石、混凝土等相互独立的验证性实验整合为1个综合设计性实验,除了进行混凝土试配、调整和易性、开展强度测试等,还可以考虑适当加入混凝土耐久性实验,如混凝土碳化、混凝土冻融循环等。通过综合设计性实验,学生将零散知识系统化,同时加深了对混凝土组成材料、制备、性能、使用环境和服役条件之间关系的认识和理解,有效培养了分析、解决工程实际问题的能力和系统思维及创新意识。③结合任课教师研究课题,增设研究探索性实验,如超高性能混凝土、轻质混凝土、新型镁基材料等的研发,从而让学生更好地了解土木工程材料行业的科技前沿技术,激发学生对土木工程材料实验课程的学习热情,培养学生的科研思维和创新能力。

2.改革实验教学方法。教学方法改革对于提高土木工程材料实验课程教学质量起到重要的作用,鉴于此,教师应该以增强学生的主体意识、发展学生的主体能力、激发学生学习内在动力为目的对实验教学方法进行调整,使学生有效掌握主要土木工程材料的检测和质量控制方法,具体举措如下。①实验准备环节,教师应该依托“互联网+”,通过雨课堂给学生发送与实验有关的测试题,要求学生观看慕课课程进行实验预习,督促学生完成实验相关的测试。②实验教学过程中,教师应该根据具体的教学需要,综合采用分组教学法及多媒体教学法等,使实验教学过程推进得更顺利。其中,分组教学法指从基本学情出发对学生进行分组,每组学生不超过4人,并对组内学生进行实验分工,使其记录实验过程,然后自主分析、共同探究,从而总结得出实验结论;多媒体教学法指结合互联网技术,使用虚拟仿真技术开展部分难度大、条件不允许的实验项目,如多种环境下混凝土耐久性实验、装配式建筑复合保温墙板生产安装实验等。通过教学方法改革,可激发学生学习兴趣、开阔学生眼界、培养学生实践能力和创新思维。另外,教师还需要注重加强对学生实验报告撰写的指导,以确保学生可以顺利转化实验结论,保证实验教学的成效。

3.加强过程性考核,制定更加科学合理的考核标准。以我校为例,土木工程材料实验课程教改前,考核方案为实验准备(实验预习和考勤)占20%,实验操作占20%,实验报告占60%;土木工程材料实验课程教改后,考核方案调整为实验准备(雨课堂实验预习、试验方案设计等)占30%,实验过程(小组配合+设备操作+能否发现和解决问题+对实际问题的思维发散情况等)占30%,实验报告(写作是否规范+实验结果分析是否全面、合理+试验结论是否准确等)占40%。土木工程材料实验课程教学考核标准调整后,不再过分依赖实验报告,仅重视实验结果,而是注重过程性考核,旨在激励学生积极参与并完成实验教学,这样有利于学生综合能力和综合素质的培养。

三、土木工程材料实验课程教学创新案例—以再生骨料透水混凝土综合性试验为例

为探讨土木工程材料实验课程教学的改革和创新策略,提高实验课程的教学质量和效果,本文引入了再生骨料透水混凝土综合性试验。

(一)选择再生骨料透水混凝土作为试验的意义

传统的土木工程材料实验课程以验证性实验为主,不利于学生创新能力和工程实践能力的培养。对此,将再生骨料透水混凝土综合性试验作为实验项目,可以使学生将透水混凝土和普通混凝土进行对比,发现普通混凝土和透水混凝土的异同点,加深学生对混凝土材料的认知和了解,拓宽学生的眼界和思路,培养学生的创新能力和工程实践能力。另外,随着建筑业的快速发展,“海绵城市”建设和建筑垃圾资源化利用成了土木工程材料行业的发展趋势。用再生骨料配制透水混凝土,实现建筑垃圾资源化利用,符合国家“双碳”目标,同时可以让学生了解透水混凝土作为城市路面的优异性能,如透水、吸热、降噪等。

(二)再生骨料透水混凝土试验教学设计

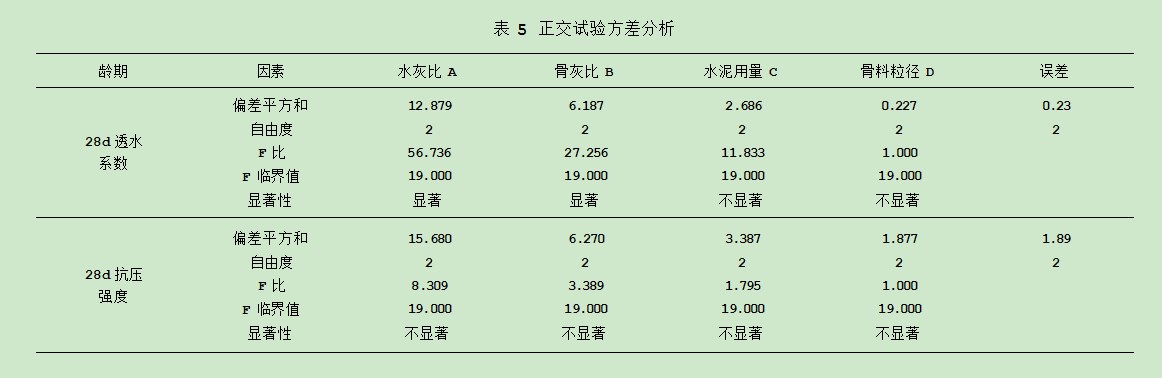

1.试验原材料。收集西宁市建筑垃圾填埋场废弃实心黏土砖,经破碎、清洗、筛分得到再生骨料。其他3.试件制作、试验方法及结果汇总。①试件制作。按照学生设计配合比,采用水泥裹石法制备透水混凝土,每组制取3个直径为100 mm、高为50 mm的圆柱体作为透水系数的测试试件;每组制取3个边长为100 mm的立方体作为抗压强度的测试试件。②试验方法。透水混凝土透水系数的试验方法按现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T 135—2009)执行;透水混凝土抗压强度的试验方法按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081—2002)执行。③结果汇总。如表4和表5所示,分别为正交试验的极差分析和方差分析结果。

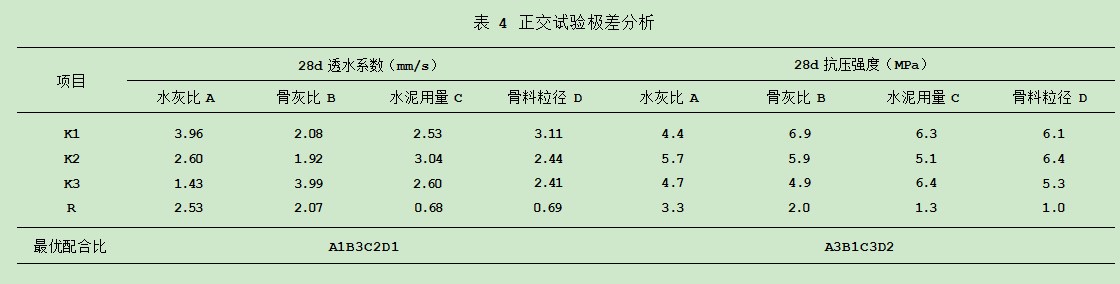

由表4可知,影响再生骨料透水混凝土试件透水系数因素的关系为水灰比>>骨灰比>>骨料粒径>>水泥用量,影响再生骨料透水混凝土试件抗压强度因素的关系为水灰比>>骨灰比>>水泥用量>>骨料粒径。对试验结果进行分析可以发现,随着水灰比的增大,透水混凝材料包括P.O42.5级普通硅酸盐水泥、萘系减水剂、自来水。

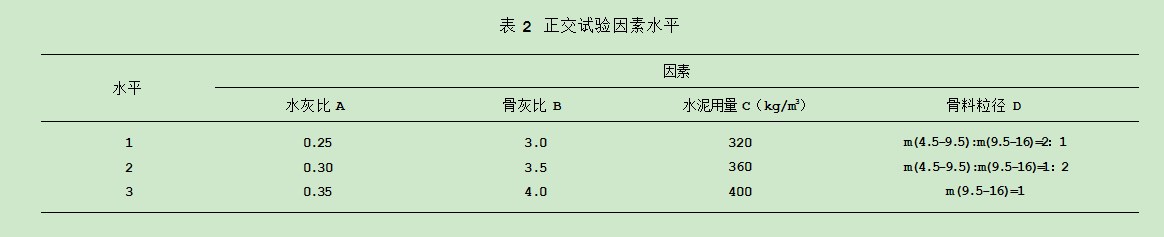

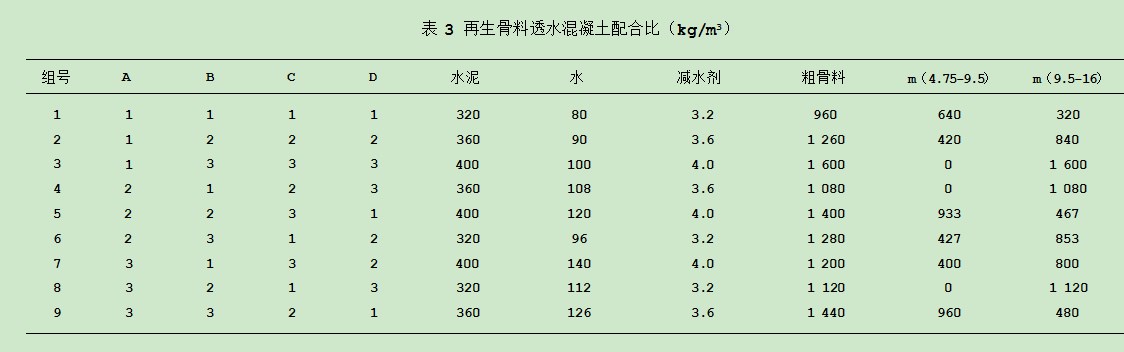

2.试验配合比设计。由于本实验的教学目的为配制再生骨料透水混凝土,并研究其性能的影响因素,故要求学生参考《再生骨料透水混凝土应用技术规程》(CJJ/T 253—2016)进行配合比设计,并引入正交试验。正交试验因素水平如表2所示,再生骨料透水混凝土配合比如表3所示。土抗压强度先增大后减小,这与水灰比对普通混凝土抗压强度影响不同,教师可借此诱导学生深入思考,体会透水混凝土的特殊性。另外,透水系数和抗压强度确定的最优配合比完全不同,故教师要让学生了解到,它们是一对矛盾体,需要根据工程实际,辩证分析并确定合适的土木工程材料配合比。

由表5可知,水灰比和骨灰比是影响透水混凝土透水系数的显著因素,水泥用量和骨料粒径对其影响不显著,且四个因素对透水混凝土抗压强度的影响均不显著。教师要引导学生发现,主要原因在于再生砖骨料本身强度很低,受压时骨料首先破坏,弱化了其他因素的影响。基于此,确定最优配合比后,教师可以启发学生用再生混凝土骨料取代部分砖骨料,对透水混凝土性能进行进一步研究和优化。

4.试验设计拓展。土木工程材料实验课程课时较为充足的高校可以适当地对再生骨料透水混凝土工作性能、力学性能、耐久性能等试验进行拓展,如对透水混凝土的连续孔隙率、弯拉强度、抗冻性能等进行测试。

四、结语

当前,土木工程材料实验课程与工程实际应用之间存在脱节现象,故对本课程进行教学改革和创新势在必行。本文通过分析国内高校土木工程材料实验课程教学现状,总结多所高校土木工程材料实验课程改革措施和经验,提出了针对该课程的改革策略,包括优化教学内容、改革教学方法、制定更加科学合理的考核标准,并以再生骨料透水混凝土综合性试验为例,展示了一个切实可行的本科实验拓展案例。具体来说,选择再生骨料配制透水混凝土,实现建筑垃圾资源化利用,可以服务国家“双碳”目标,帮助学生树立绿色低碳环保的工程观,培养学生职业素养。因为与普通混凝土验证性实验相比,再生骨料透水混凝土的研发过程更为复杂、考虑因素更多、试验内容更丰富、对理论知识和实践能力要求更高,故从试验设计、试验过程到试验结果,均与普通混凝土不同,这些都值得学生思考、探究。如此,教师借助新材料激发学生的学习兴趣和动力,从而培养学生的综合能力和提高学生的专业素养,将为土木工程材料实验课程改革和创新提供一种新的思考路径。

参考文献:

[1]李福海,靳贺松,王江山,等.土木工程材料课程实验创新探讨:以纤维水泥基材料抗拉综合性试验为例[J].实验室研究与探索,2020,39(1):185-190.

[2]朱朝艳,刘红艳,董锦坤,等.土木工程材料实验教学改革研究与实践[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2016,18(5):132-134.

[3]夏有为.为振兴中华创建“双一流”(续):访南开大学校长龚克教授[J].实验室研究与探索,2017,36(3):1-3.

[4]夏有为.创新机制教科融合为培养高质量创新人才建设高水平实验平台:访北京建筑大学校长张爱林教授[J].实验室研究与探索,2018,37(11):1-3.

[5]段海娟,陈兵.土木工程材料研究性实验教学的探索与实践[J].实验室研究与探索,2020,39(6):203-206.

[6]丁翠娟,余战波.MOOC背景下高校SPOC教学改革研究进展[J].黄河水利职业技术学院学报,2018,30(1):71-74.

[7]邓夕胜,王泽根,李璐.土木工程材料实验教学改革与实践[J].高校实验室工作研究,2009(1):7-8.

[8]薛翠真,冯琼,乔宏霞,等.工程教育认证背景下土木工程材料实验课程教学方法探索与改革[J].大学教育,2020(11):72-74.

[9]高俊丽.国外土木工程材料实验课教学特点及其对我国的启示[J].高等建筑教育,2014,23(6):50-53.

[10]王圣程,禄利刚,张朕,等.基于科研资源的土木工程材料实验教学拓展探索[J].实验技术与管理,2018,35(4):199-202.

[11]段海娟,王英.基于ADDIE模式的土木工程材料实验课混合式教学探索[J].实验室研究与探索,2021,40(8):159-162.

[12]杨文萃,蔡小平,赵慧,等.专业实验课程的思政教学探索与实践:以水泥混凝土配合比设计试验课程为例[J].高等建筑教育,2022,31(2):103-109.