我国乡村教育研究可视化分析 —基于知网文献研究论文

2023-09-20 14:44:17 来源: 作者:hemenglin

摘要:文章基于知网文献研究,对我国乡村教育研究进行了可视化分析,主要论述了乡村教育研究成果的时 空分布、乡村教育研究热点、乡村教育研究前沿,并据此提出了相关建议

摘要:文章基于知网文献研究,对我国乡村教育研究进行了可视化分析,主要论述了乡村教育研究成果的时 空分布、乡村教育研究热点、乡村教育研究前沿,并据此提出了相关建议,包括注重教师职前培养和城乡教 育协同发展。

关键词:乡村教育,可视化分析,知网文献

随着乡村振兴的提出,对其路径进行探寻成为政策落地的关键环节,而乡村教育不仅承载着传播知识、 营造文明乡风的功能,而且还承担着为乡村振兴提供 人力支撑的重任[1] 。因此,要振兴乡村,首先要振兴乡 村教育 。为此,部分学者尝试探寻乡村教育振兴的路 径,但总体而言,目前对乡村教育领域的研究多是政 策内容的解读,较少运用可视化计量方法对乡村教育 整体研究进行直观呈现 。基于此,笔者借助 CiteSpace 可视化计量分析软件,依据知网数据库收录的 1 296 篇乡村教育领域研究文献,通过生成可视化图谱的方 式,厘清乡村教育领域研究的演变并探寻其研究热点 与前沿,从而为我国乡村教育的研究提供新的思路。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

本研究借助可视化分析软件 CiteSpace V.8.R3(64- bit) 对我国乡村教育领域研究进行可视化分析,主要 使用该方法对我国乡村教育领域的发展动态与热点 主题进行知识图谱的呈现[2]。

(二)数据来源

数据是可视化分析的科学基础,为了更好地探寻 我国乡村教育领域研究趋势,本研究选择中国知网 的期刊文献作为数据来源 。时间跨度为 2000—2022 年,关键词为“乡村教育”,下载全记录信息,经数据 清洗得到 1 296 篇文献,文献检索日期为 2022 年 6 月 8 日。

二、乡村教育研究成果的时空分布

(一)发文作者情况分析

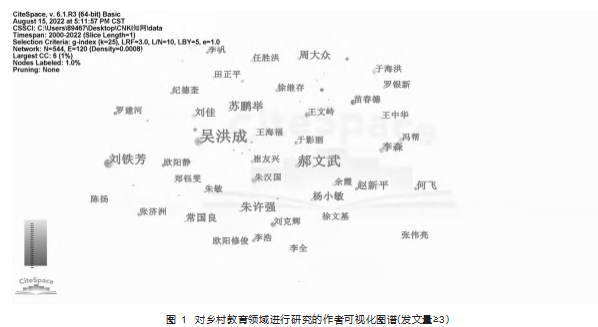

通过对作者发文量进行共现分析,可以了解乡村教育领域权威学者及各研究者之间的合作关系 。利用 CiteSpace 软件对知网数据库乡村教育领域 1 296 条文 献进行分析, 在软件操作界面合作网络分析区域选择 “Author”并选择最小生成树算法精简网络,时间切片 选择 1 年,最终生成发文作者可视化图谱,如图 1 所 示 。从图 1 左上角的参数信息可知,最终生成的知识 图谱中共有 544 个节点(N=544),表明有 544 个专家 对乡村教育领域进行了研究; 生成连线 120 条 (E= 120), 节点间的连线代表两位研究者之间的合作关 系,但网络密度为 0.000 8.数值较小,说明研究者之间 虽然有合作,但不紧密。从图 1 可知,在乡村教育领域 我国逐渐涌现出一批专家学者,如吴洪成、郝文武、刘 铁芳、朱许强、苏鹏举等(研究者姓名大小与研究者发 文量成正比) 。

(二)主要研究机构情况分析

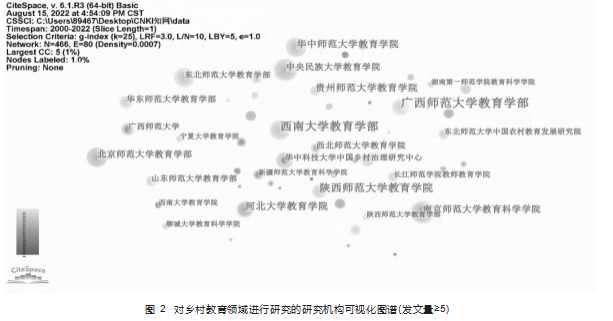

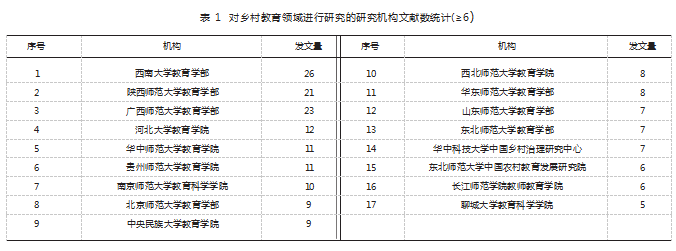

为了进一步探寻研究者之间的合作情况及研究 者所属的研究机构对乡村教育领域的研究情况,对研 究者所属的研究机构进行共被引分析 。在 CiteSpace 软件操作面板合作网络区域选择“Instituion”,时间切 片为 1 年,生成研究机构可视化图谱,如图 2 所示。

从图 2 左上角的参数信息可知,对乡村教育领域 进行研究的研究机构共有 466 个(N=466),生成连线 80 条(E=80),网络密度为 0.000 7.表明相关研究机构 合作的情况少之又少 。与此同时,笔者把图 2 未能呈 现的研究机构的发文量与中介中心性强度进行排序, 如表 1 所示 。结合对乡村教育领域进行研究的作者共 被引图谱可知,我国研究者在乡村教育领域合作较少, 未形成有影响力的学术团体,仅有的合作也仅是同一大学中的各二级单位之间的合作或同一研究者受聘、 兼职于两家研究机构,如东北师范大学教育学部与东 北师范大学中国农村教育发展研究院。结合图 1、图 2及表 1 可知,在乡村教育研究领域,专家学者多来自 高校,一线教师较少,真正“懂乡村”的“局内人”反而 成为“旁观者”。

三、乡村教育研究热点

(一)基于关键词共现的研究主题识别

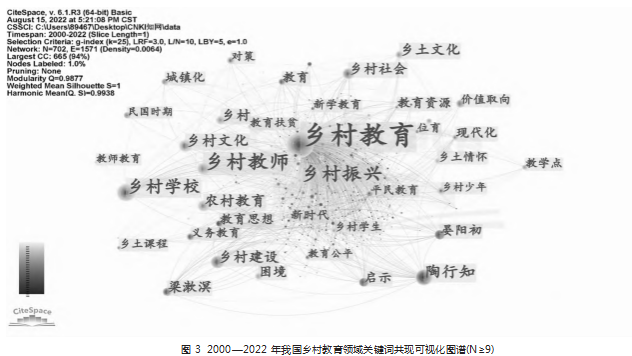

对关键词进行共现有助于分析文献研究的主题, 因此对“乡村教育”进行共现分析能够彰显该领域研 究的前沿。借助 CiteSpace 软件,在其操作面板共现网 络分析区域选择“Keyword”,时间切片选择 1 年,生成 乡村教育领域关键词可视化图谱,如图 3 所示 。根据 图 3 左上角的参数信息可知,共生成网络节点 702 个(N=702),生成连线 1 571 条(E=1 571) 。

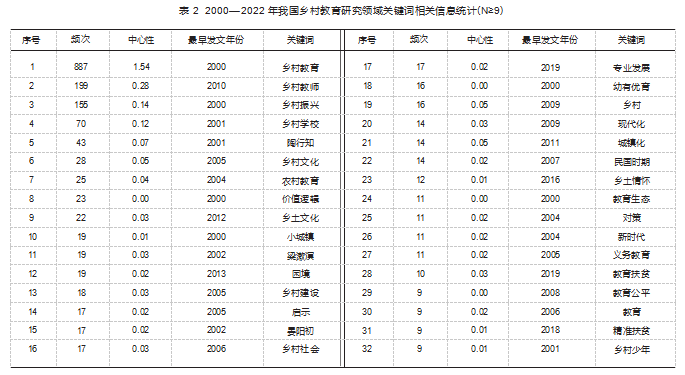

依据共现分析理论,图 3 中每一个年轮图、关键 词字体的大小都代表着该关键词在乡村教育研究领 域出现频次的高低,共现词的中介中心性系数超过0.1. 则表示围绕该词的文献影响力较强[3] 。为了更好地基 于关键词共现对乡村教育领域研究主题进行识别,笔 者对图 3 未能呈现的关键词频次、中介中心性强度及 最早发文年份进行排序,如表 2 所示。

如表 2 所示,中介中心性排名前十的关键词有“乡 村教育”“乡村教师”“乡村振兴”“乡村学校”“陶行 知”“乡村文化”“农村教育”“价值逻辑”“乡土文化” “小城镇”,除“乡村教育”外,“乡村教师”“乡村振兴” “乡村学校”中介中心性皆大于 0.1.说明“乡村教师” “乡村学校”是乡村教育振兴背景下的研究趋势,也是 服务乡村振兴的途径和手段。

(二)关键词聚类分析

为了更好地对乡村教育领域研究热点进行辨识, 笔者通过 LLR 算法对乡村教育研究领域的关键词进 行聚类分析,如图4 所示 。根据图4 左上角参数信息 可知,平均轮廓 S=0.949 6>0.5;聚类模块值 Modularity Q=0.646 3>0.3.说明借助 CiteSpace 分析出来的乡村 教育研究领域的关键词聚类既合理又显著。如图4 所示的乡村教育研究领域关键词聚类知识图共有 21 个 聚类图标,其中#0 乡村教育、#1 乡村教师、#2 乡村建 设、#3 乡村学校、#4 乡村振兴、#5 西部乡村教育振兴、 #6 乡村社会、#7 废科举、#8 义务教育较为显著。

(三)乡村教育研究热点分析

1.乡村教师角色内涵。随着 2020 年 7 月教育部等 六部门印发的《关于加强新时代乡村教师队伍建设 的意见》出台,乡村教师被赋予了新的时代内涵,乡村 教师在乡村振兴中要发挥示范引领的作用,扮演新乡 贤的角色 。乡村振兴不仅仅是产业振兴这一单一纬 度,而是多领域、全方位振兴,乡村教师拥有丰富的文 化资本,是乡村先进文化的代表者,其在完成教学任 务之余,还要积极担当乡村产业人才的守护者、乡村 治理的协助者、乡民生活改造的领导者等社会角色[4]。

然而在乡村教师“应为与可为”之间,面临着权威角 色式微、支持系统欠缺等现实困境 。首先,目前乡村 教师多是通过“特岗”“三支一扶”等方式招聘而来 , 非“本地”出身占多数,在身份认同上,缺乏“局内人” 意识,多认为 自 己是“局外人”,当地乡村是否振兴 、 产业是否兴旺与自身无较强关联性,对学校所在乡村 的发展只是作为谈论的“话题”,无参与的意愿 。其次,随着扶贫工作的推进,多数乡村交通大为改变, 大部分乡村教师出于生活便利性的考量,家住县城, 工作在乡村,由在乡村与农民同吃同住的“乡村代言 人”变成了“旁观者”,减少了介入乡村生活的时间。最 后,随着公共权力的下乡,以及教师专业化的推进,乡 村教师逐渐从乡村公共事务中抽身,局限于自身工作 的场所—学校[5]。

2.乡村教师队伍建设 。乡村振兴,离不开人才振 兴。乡村教师是人才培养的主力军,其队伍是否稳定, 决定着人才培养质量的高低,进而影响着乡村振兴的 成效。所以青年教师不仅要“下得去”,更应“留得住”。 然而青年教师在乡村教育视角中的低获得感,使他们 在逐梦繁华和扎根乡村之间抉择时显得彷徨、迷惘, 进而影响其留岗意愿[6] 。乡村教师“留不住”有多方面 的原因,但工资收入等待遇较低是“留不住”年轻教师 的根源。虽然中西部省市针对乡村教师会拨发专项补 助及津贴,但教师离职倾向仍十分明显 。从收入数据 层面来看,乡村教师与乡村公务员收入相当,但在实际 调研中发现乡村教师与公务员出现了逆向流动,乡村 教师离职倾向中除上调城市学校外, 其次就是公务 员。多数年轻乡村教师认为自己在住房、医疗、社会公 积金、子女入学等方面与当地公务员存在差距[7] 。另 外,“付出与回报不成正比”也是促使教师离职的主要 因素,因编制有限,一位乡村学校教师不仅要主教一 门课程,还要兼教数门“副科”,并且除去正常的教学 任务,年轻教师多数担任班主任,繁重的工作不仅不利于其专业发展,还未能获得合理的劳务报酬。

四、乡村教育研究前沿

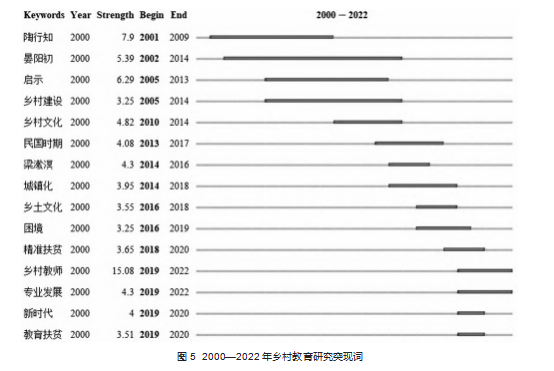

为了更好地了解乡村教育领域研究的动向,在关 键词共被引分析的状态下进行突现词共现分析,共呈 现出 15 个关键词,展示了 2000—2022 年中国乡村教 育领域研究前沿的变化过程,如图 5 所示 。突现词汇 是研究领域的前沿代表,是用词频的变动趋势(即突 现度) 反映研究前沿的变动态势 。 由图 5 可知,在 2000—2022 年乡村教育研究领域每一 时期都有最前 沿的研究主题并长久持续, 如对乡村教育视域下的 “乡村建设”的研究由 2005 年开始,研究热度一直持 续到 2014 年 。新形势下乡村教育依然需要从前人处 汲取智慧,因此对“陶行知(7.9)”“晏阳初(5.39) ”乡村教 育思想的研究经久不衰。从高突现关键词“乡村教师” 可知,虽该研究兴起于 2019 年,却迅速从研究前沿转 为研究热点,中介中心性强度高达 15.08.这与国家层 面的宏观政策有关,乡村振兴是党和国家对于新的时 期乡村发展提出的重大战略, 乡村振兴战略的实施 , 需要乡村教师有所作为。

五、建议

(一)注重教师职前培养

要想振兴乡村,必须振兴乡村教育,而振兴乡村 教育的关键是加强乡村教师队伍建设。师范生是乡村 教师的主力军,如何培养乡村需要的教师是当下亟须 解决的问题。随着经济的发展、城镇化建设的推进,师范院校生源多数都来自城市或有城市生活的经验,其 与乡村缺少文化相适性,与学生、家长及乡村的百姓 缺少共同话语 。因此,培养懂乡村、爱乡村的师范生是 当务之急,在职前培养阶段,师范类院校尤其是地 方师范类院校是培养乡村教师的主体,应在培养方案 —课程设置上进行相应的改进。乡土资源是乡村 教育内生发展取之不尽、用之不竭的特色禀赋[8]。换言 之,学校应开设“乡村教育概括”“乡村学生发展”“乡 村文化与教育”等课程,强化或植入有关乡村生活、教 育和文化等的课程[9]。

(二)城乡教育协同发展

以“回归乡村”为主旨革新教育发展理念,是推动 乡村教育内涵式发展的重要前提[10] 。为了高质量地推 动乡村教育振兴,应探寻城乡教育协同发展的路径。 城乡教育协同发展不是城市及其教育“化”掉乡村教 育的完全教育城镇化[11],而是互学优势与特色,以政策 为引领减少“城乡二元结构”的对立性,实施如协同教 研、教师轮岗交流、优质校整体帮扶等策略。

总之,在中国特色社会主义新时代,乡村振兴战 略为乡村教育的发展擘画了蓝图,同时乡村教育的发 展也为乡村振兴奠定了人才基础 。在此背景下,只有 努力缩小城乡教育的差距,关注乡村教师的职前培养, 才是实现乡村教育现代化的最佳出路。

参考文献:

[1] 彭泽平,黄媛玲 . 乡村振兴战略视域下乡村教师本土化培养:内涵、价值与实践路径[J].现代教育管理,2021(8):65-70.

[2] 陈悦, 陈超美,刘则渊,等.CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J].科 学学研究,2015.33(2):242-253.

[3] 刘永凤. 国际“核心素养”研究最新进展及启示[J].全球教育展望, 2017(2):31-41.

[4] 肖正德. 乡村振兴战略中乡村教师新乡贤角色的现实问题与建 设策略[J].教育科学研究,2021(12):89-92.96.

[5] 周晔,徐好好.乡村教师在乡村振兴中的应为与可为[J].苏州大学 学报(教育科学版),2022.10(1):10- 19.

[6] 蔺海沣,张智慧,赵敏.学校组织文化如何影响乡村青年教师留岗 意愿:组织承诺的中介效应分析[J].教育研究,2021.42(8):142- 159. [7] 郝文武,雒强,贺璐璐.增强乡村教师职业吸引力的关键指标和特 殊措施[J].教育与经济,2022.38(2):46-52.

[8] 余应鸿.乡村教育发展的内生机制研究[J].西南大学学报(社会科 学版),2020.46(2):107- 114.193.

[9] 赵媛, 肖其勇.乡村振兴背景下乡村教师队伍建设的时代路向[J]. 智慧农业导刊,2023.3(7):155- 158.

[10] 戴妍,王奕迪. 中国乡村教育振兴的未来图景及其实现:基于百 年乡村教育发展连续统的视角[J].西南大学学报(社会科学版),2022. 48(3):157- 170.

[11] 郝文武.乡村教育振兴的目标、指标与路径[J].苏州大学学报(教 育科学版),2022.10(1):1-9.

其他作者简介:单文莹(1995— ),女,一级教师,硕士 。研究方向: 思政教育。

纪婷(1994— ),女,讲师,硕士 。研究方向:数学教育。