工程测量技术专业中高职贯通课程体系改革路径—以甘肃工业职业技术学院为例论文

2023-06-07 14:20:37 来源: 作者:xieshijia

摘要:为了提升工程测量技术专业学生的核心竞争力,更好地适应测绘地理信息行业的发展需求,文章首先介绍了相关背景,然后以甘肃工业职业技术学院为例,论述了工程测量技术专业中高职贯通课程体系改革路径,包括人才培养目标衔接、课程设置递进、课程内容整合等。

摘要:为了提升工程测量技术专业学生的核心竞争力,更好地适应测绘地理信息行业的发展需求,文章首先介绍了相关背景,然后以甘肃工业职业技术学院为例,论述了工程测量技术专业中高职贯通课程体系改革路径,包括人才培养目标衔接、课程设置递进、课程内容整合等。

关键词:工程测量技术专业;中高职贯通课程体系;评价标准

“十三五”以来,以习近平同志为核心的党中央始终坚持把职业教育作为社会经济发展的一项重要工作摆在了前所未有的突出位置,并作出了一系列重大决策部署。2020年9月,教育部等九部门印发的《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》明确提出,“规范长学制技术技能人才贯通培养,逐步取消中职本科贯通,适度扩大中职专科贯通,贯通专业以始读年龄小、培养周期长、技能要求高的专业为主”[1]。可见,国家再次调整了中高职贯通教育政策方向,由此可以清晰地看到未来中高职贯通发展的新趋势,即中高职贯通成为未来发展的重点方向。要想达到中高职教育的衔接,根本在于课程体系的衔接,因为它是整个衔接过程中的核心环节,同时也是实现人才培养目标的决定性因素。

为推进中高职人才培养有效衔接,提高中高职衔接人才培养质量,甘肃工业职业技术学院(以下简称“我校”)加强与省内各中职学校在专业标准、课程标准、保障运行机制建设等方面的深度合作与对接,推进工程测量技术专业中高职培养目标、专业设置、教学过程等方面的衔接,形成对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系,以便培养区域产业急需的高素质工程测量技术技能人才,服务当地经济社会高质量发展。下面,本文拟在分析相关背景的基础上,以我校为例,对工程测量技术专业中高职贯通课程体系改革加以探究。

一、相关背景

中高职贯通人才培养是构建现代职业教育体系、培养高技能人才、实现职校学生可持续发展的重要路径。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出要“建立健全职业教育课程衔接体系”[2]。2019年,《国家职业教育改革实施方案》在“完善国家职业教育制度体系”中直接指出要“扩大对初中毕业生实行中高职贯通培养的招生规模”[3]。

在国家提出教育改革的背景下,地方教育部门也出台了相应的政策。2019年,《甘肃省职业教育改革实施方案》指出“优化院校布局结构,推进职教高考改革,健全中高本贯通培养体系和终身教育体系,推动职业教育全面、协调、高质量发展”[4]。基于此,我校全面贯彻落实文件政策精神,积极探索符合校情的职业教育发展道路。我校与甘肃省42所中职学校开展中高职教育衔接贯通培养工作,其中涉及工程测量技术专业的学校有5所。然而在实际专业教学标准的制定、课程设置上存在各自为政的现象,开设的课程有一定的重复,存在培养目标不明确、课程设置脱节、课程教学内容重复等问题,这就制约了工程测量技术专业中高职教育的发展。解决课程体系的衔接问题是现阶段实现中高职教育衔接最关键、最迫切的问题[5]。而我校工程测量技术专业探寻中高职贯通课程体系改革路径,是有效解决这一问题的关键。

二、工程测量技术专业中高职贯通课程体系改革路径

(一)人才培养目标衔接

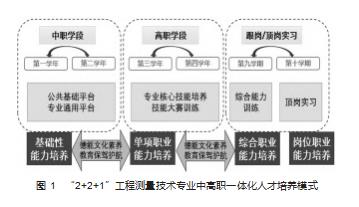

我校工程测量技术专业实施“2+2+1”中高职一体化的人才培养模式,其中第一个“2”是指两年中职学校学习,主要侧重于测量基本原理、基础知识及最基本的技能操作等的基础培养,同时加强数学课程教学,提高学生的逻辑思维能力和可持续发展能力;第二个“2”为两年高职院校学习,主要侧重实践技能和从事控制测量、地形图测绘、测绘项目管理等实际工作能力的培养;“1”为一年期的企业跟岗、顶岗实习,要求学生深入生产一线,打通职教人才培养的“最后一公里”。这样的工程测量技术专业“基础—专业—综合”进阶式人才培养体系能够实现岗位职业能力的递进,培养学生的可持续发展能力。“2+2+1”工程测量技术专业中高职一体化人才培养模式具体如图1所示。

(二)课程设置递进

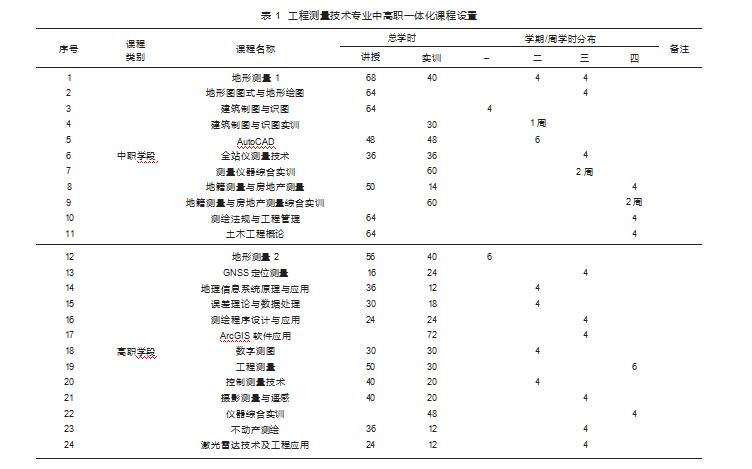

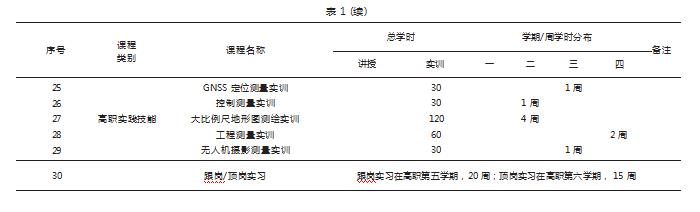

根据“2+2+1”人才培养模式,结合测绘地理信息行业和岗位需求,我校在工程测量技术专业课程设置上主要构建层次化的模块式课程体系,以典型岗位(如地形测量员)所需的职业能力和职业素养为依据,融合职业资格标准,并遵循学生的认知学习规律和职业能力形成规律,推进工程测量技术专业课程模块化[6]、内容项目化、项目岗位化,按照从简单到复杂、从单一到综合的工作过程,逐步递进。在中职阶段,侧重培养公共基础知识、基础职业能力和文化素质;在高职阶段,课程设置以工作过程为基础,侧重知识的应用,以及核心职业能力及职业素养的培养[7]。工程测量技术专业课程设置如表1所示。

(三)课程内容整合

我校工程测量技术专业联合甘肃省水利水电学校,进一步加强与三和数码测绘地理信息技术有限公司、天水正昊等企业的合作,同时对接企业岗位工作任务和职业技能要求,以服务发展为基础、促进就业为导向,全面系统地整合课程内容,重新分配课时计划,重新设计课程教材。同时,以岗位所需职业能力为核心,对工程测量技术专业课程进行了模块化设计,突出课程内容对接岗位需求,且课程内容的整合按理论知识学习与职业能力培养要求进行了整体设计,并分段实施[8]。

结合“1+X”课证融通,以“地形测量”(或“测量学基础”)课程为例,以“测绘校园1∶500数字地形图”项目为主线,针对课程内容分模块分阶段进行教学设计。中职阶段主要学习测量基础知识、测量误差理论、水准测量、角度和距离测量、全站仪、GNSS基本操作等;高职阶段则学习导线测量、控制测量、地形图测绘、地形图应用、CASS内业成图,基于此最终实现RTK+全站仪野外数据采集,以及内业成图和地形图编绘。“地形测量”课程内容分模块分阶段教学设计如表2所示,该设计以“测绘校园1∶500数字地形图”项目为主线,教学内容分模块分阶段实施,且与岗位技能结构的要求相适应。

工程测量技术专业课程大力推广模块化设计,结合企业人才需求、按照行业标准对传统教学内容进行了知识点分割,这样,学生在掌握模块内容的同时,也完成了对应行业岗位技能的培养,这样不仅有效提高了知识模块的连贯性,还提升了学生的技能水平,缩短了学生在企业环境中的培养过程。

(四)课程评价机制贯通

随着多种先进教学手段的融入,我校工程测量技术专业在虚拟仿真、情景模拟实验室、多媒体、行业主流仪器设备的支撑下,进行了课证贯通、课赛融合、课岗双培的改革,并在此基础上由校企共同制定质量监控标准和教学质量评价机制,包括课程的模块化考核及“1+X”职业技能证书的等级认证。笔者现结合“地形测量”课程进行具体阐述。

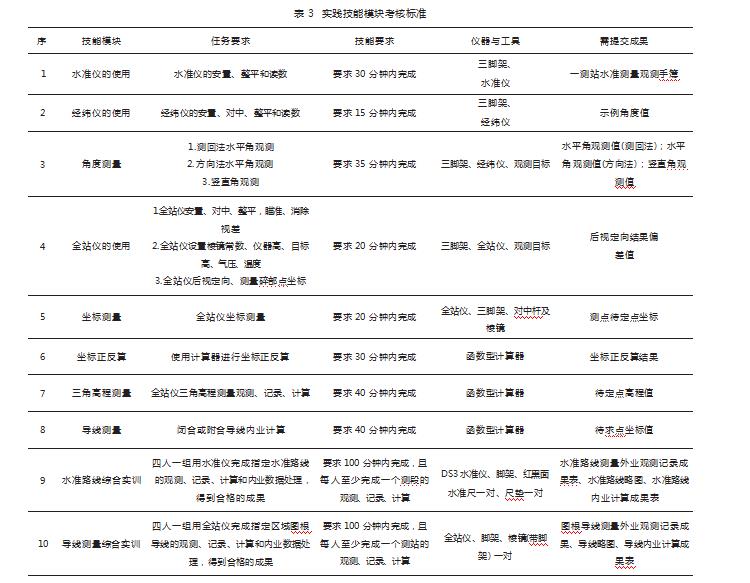

1.课程的模块化考核。“地形测量”课程整体考核采用了课前及课后线上资源学习、平时成绩、理论成绩及实践考核等多元化方式,分别占10%、20%、20%和50%的权重,汇总得出课程整体成绩。这里重点介绍实践技能模块的考核标准,如表3所示,就实践技能子模块来说,每个考核环节分为三档(优秀A=10分、良好B=8分、合格C=6分),所得分数汇总后作为“地形测量”课程的实践考核成绩,占50%。

2.“1+X”职业技能证书的等级认证。在校企合作的基础上,以“1+X”职业技能证书为纽带,形成工程测量技术专业中高职一体化的教学评价。通过“1+X”测绘地理信息数据获取与处理技能等级认证,统筹设计初级、中级、高级职业技能等级证书的获取路径,能夯实学生可持续发展的基础。中职阶段,获得“1+X”测绘地理信息数据获取与处理技能初级证书[9];高职阶段,获得“1+X”测绘地理信息数据获取与处理技能中级或高级证书、金创利“1+X”不动产数据采集与建库职业技能等级中级或高级证书[10]。

此外,结合测绘地理信息行业优势,依据“1+X”制度标准,构建“岗课赛证”融通模式,共建共享教学资源。通过调研测绘地理信息类岗位大数据、跟踪测绘毕业生就业情况,围绕工作岗位职责分析,提炼典型工作任务,并将岗位工作任务化;对“1+X”测绘地理信息数据获取与处理技能等级证书和国家职业技术技能证书(工程测量员)的知识点、技能点进行梳理提炼,并将其融入教学内容,实现课证一体化;将各类国家职业技能大赛、创新创业大赛的内容融入行业应用实践课程,并建立实践项目案例库,实施课赛融通;将“岗”“赛”“证”要求有机纳入工程测量技术专业课程建设体系,最终实现“岗课赛证”融通。在此基础上,通过校企之间资源共建、成果共用、人才共享机制,进行项目化教学资源的开发,由中、高职院校联合企业,对新型教材的开发进行探究,从而共同开发形成工学结合的活页式、工作手册式、项目式等特色立体化教材;进一步开发课程内容、教学PPT、教案、题库、样卷、实践视频等教学资源,实现资源共建共享[11-13]。

三、结语

对于工程测量技术专业来说,中高职贯通是培养高级应用型人才的重要途径,通过中高职教育人才培养目标、专业核心能力、课程设置、课程内容和课程标准的有效衔接,不断优化人才培养模式,提高一线测绘人才培养质量,能够使学生更好地适应测绘地理信息行业发展需求。本文通过分析相关背景,探究基于测绘核心能力培养的工程测量技术专业中高职一体化人才培养模式,形成了以“岗位导向、能力递进”为原则的工程测量技术专业中高职贯通人才培养方案;建立“课程与测绘地理信息工作任务结合、课堂与技能结合、教学与情境结合、实训与岗位结合”的教学体系;制定基于工作过程、职业岗位能力培养为导向、分层次递进的“数字测图”“测量学基础”“工程测量”等专业课的课程标准;校企共同制定质量监控标准和教学质量评价体系,构建贯通的、多渠道的课程评价体系;依托校企合作,中高职院校共同开发活页式工作手册、课程视频、微课,建设优质的课程教学资源,有效解决了中高职衔接中的课程内容重复、课程评价相对单一等问题,为实现工程测量技术专业中高职贯通培养提出了有效的改革路径。

参考文献:

[1]教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知[EB/OL].(2020-09-29)[2022-05-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202009/t20200929_492299.html?xxgkhide=1.

[2]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[EB/OL].(2011-10-29)[2022-05-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.

[3]国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL].(2019-01-24)[2022-05-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201904/t20190404_376701.html.

[4]甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省职业教育改革实施方案》的通知[EB/OL].(2019-11-22)[2022-05-20].http://www.gansu.gov.cn/art/c103795/c103818/c103825/201911/211808.shtml.

[5]王颖.中高职衔接课程体系建设研究[D].石家庄:河北师范大学,2019.

[6]肖渝瑣.基于现代学徒制的中高职课程衔接比较研究[D].武汉:湖北工业大学,2020.

[7]阚丽.中等职业教育与高等职业教育协调发展研究[M].北京:企业管理出版社,2014.

[8]孙琴.中高职贯通人才培养的保障问题研究[D].上海:华东师范大学,2016.

[9]贾青.构建中高贯通游戏设计专业一体化课程体系的探索与研究[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2020(9):103-105.

[10]丁丽泽.基于现代学徒制的“中高贯通、三岗轮换”中高衔接一体化人才培养模式的创新与实践:以建筑装饰工程技术专业为例[J].住宅与房地产,2019(36):244.

[11]张东峰,李平凡,范瑞.食品加工技术专业三二分段中高职贯通培养专业教学标准的研究与实践:以广东轻工职业技术学院食品加工技术专业为例[J].轻工科技,2019,35(12):190-191.

[12]陈军.护理专业“3+2”中高职衔接人才培养的实践体会[J].卫生职业教育,2018,36(23):80-82.

[13]龚成清.中高职衔接一体化动漫制作技术专业教学标准的构建[J].广东轻工职业技术学院学报,2018,17(1):50-53.