初中语文读写结合的多元化教学探究论文

2025-08-12 15:20:19 来源: 作者:xuling

摘要:读写结合不仅是提升学生语言表达和写作能力的有效途径,更是培养学生创新思维和文学素养的重要策略。

摘要:读写结合不仅是提升学生语言表达和写作能力的有效途径,更是培养学生创新思维和文学素养的重要策略。本文从把握读写结合的时机、丰富读写结合的内容、优化读写结合的方式、重视读写结合的评价四个方面展开探究,并提出具体策略,助力学生语文核心素养的发展。

关键词:读写结合,初中语文教学,教学策略

读写结合是初中语文教学的重要任务,其不仅能够帮助学生夯实语言基础,掌握写作技巧,还能够激发学生的想象力和创造力,促使他们在阅读和写作的过程中不断思考、不断探索,促进学生核心素养的发展。

一、把握读写结合的时机

1.赏析句段时的读写结合

教师应积极引导学生关注作品中的关键词汇、句式结构以及修辞手法,深入分析它们是如何相互作用以传达特定的情感、思想和文化的。学生基于文本细读,加深对原文的理解和感受,然后尝试用自己的语言对赏析句段进行改写或扩写,在模仿与创造中逐渐掌握文学创作的技巧。以八年级上册的《背影》一文为例。文中“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子”等句段,以细腻的笔触描绘了父亲在火车站为儿子买橘子的情景,深刻展现了父爱的深沉与伟大。教师可以借助有声朗读,引导学生感受这些句段中蕴含的情感力量,并指导学生使用不同的符号(如波浪线、圆圈等)标记出触动心灵的词句。这一过程不仅能够帮助学生更好把握文本情感,还能够培养他们的文学鉴赏能力。在此基础上,教师可以鼓励学生进行仿写练习。例如,让他们回忆并描述自己与父母之间某个温馨或感人的瞬间,尝试运用动作细节描写、色彩细节描写等手法,增强文章感染力。这种仿写练习不仅能够帮助学生对所学知识进行灵活迁移和应用,还能够培养他们的文学创作能力。

2.研习写法时的读写结合

教材中的课文内容丰富、语言优美,在结构布局、行文思路和写作技巧等方面都有着独到之处,非常适合作为写法研习的案例。教师可以引导学生对课文进行深入研读,剖析其结构布局,探究其行文思路,领悟其写作技巧。例如,《背影》一文在写法上最值得探讨的是其“以小见大”的叙事手法和深沉的情感表达。教师可以引导学生分析文章是如何通过一件看似平凡的小事(买橘子)来展现父子之间深厚的情感,以及如何通过细腻的心理描写和动作刻画来增强文章的情感深度。在研习写法的基础上,教师可以布置写作任务,要求学生选取自己生活中的一个片段,运用“以小见大”的手法,通过具体细节展现某种情感或主题,如友情、师生情、成长感悟等。这样的练习有助于学生掌握并内化课文中的写作技巧。

3.基于想象和联想的读写结合

在阅读过程中,学生容易受到文本情境的影响产生想象、联想及表达欲望。针对这一现象,教师可以通过读写结合的训练方式,为学生创造表达所思所想的机会。通过引导学生积极参与读写活动,帮助他们构建自己的知识框架,深化个人理解。以《背影》一文为例。教师可以适时引导学生进行想象和联想,让他们根据文字描述在脑海中勾勒出一幅感人至深的画面,帮助他们更深入地理解课文。教师还可以布置练笔任务,通过写作练习进一步培养学生的语言表达能力和创新性思维。教师可以引导学生基于自己的想象和联想对文中的某个场景进行扩展或改写,鼓励他们增加一些新元素,如父亲与自己之间的对话、人物内心独白或是周围环境的详细描写等。这一系列针对性练习能够帮助学生提升文字表达力。

二、丰富读写结合的内容

1.以积累好词佳句为目标开展读写结合教学

在阅读教学中,积累优质的语言材料是提升学生语言表达能力的重要基础。语言能力的发展是一个逐步积累的过程,学生要进行大量的语言输入活动(如阅读、听讲等)及语言输出活动(如写作、口语表达等),才能在实践中逐步掌握并运用复杂的语言表达。因此,教师通过引导学生识别、欣赏并积累文本中的好词佳句,鼓励他们运用这些语言材料进行写作和口语表达练习,可以有效帮助学生丰富语言积累,提升语言运用能力。

八年级上册的《记承天寺夜游》一文以清新脱俗的笔触描绘了月夜之美,展现了作者与友人张怀民共赏月景的闲适心境。教师可以引导学生在默读过程中用笔圈画出那些景物描写生动、情感表达细腻的好词佳句,如“月色入户,欣然起行”“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”等。这些句子用词精准、意境深远,是语言积累的宝贵材料。接下来,教师可以鼓励学生运用积累的好词佳句进行造句练习。例如,学生可以根据“月色入户”这一意境,结合自己的生活体验,进行造句练习。同时,教师还可以引导学生运用比喻、拟人等修辞手法,使句子更加生动形象,富有感染力,帮助学生提升语言运用能力。

2.基于单元写作要求组织读写结合训练

教材的每个单元都精心设计了读写教学的目标,旨在通过教学目标的设定明确教学重点,引导学生有针对性地提升自己的阅读和写作能力。八年级上册第二单元以“人物塑造与情感表达”为主题,教师可以选择《藤野先生》一文开展读写教学。在课堂教学中,教师可以首先引导学生分析《藤野先生》中的人物塑造技巧。例如,通过具体事例(如藤野先生为“我”修改讲义、纠正解剖图等)展现其性格特点;通过语言、动作、神态等细节描写,使人物形象更加鲜活生动;同时,借助对比、反衬等手法,突出藤野先生与其他日本学生的不同,进一步强调其高尚品质。教师可以根据单元写作要求,设计读写结合的训练任务,要求学生选择自己生活中遇到的一位老师,借鉴《藤野先生》中的描写手法,通过具体事例和细节描写展现该人物的性格特点与精神风貌。在写作过程中,教师可以鼓励学生运用多种修辞手法,如比喻、拟人、排比等,以增强文章的表现力和感染力。

三、优化读写结合的方式

1.类比迁移式的仿写

仿写能够帮助学生掌握写作技巧,提升写作信心。为避免学生陷入简单的复制粘贴模式,教师应引导学生在仿写过程中进行创造性转化,逐步培养自身写作风格和思维能力。以八年级下册《社戏》为例。作者以细腻的笔触描绘了童年时期在乡村看社戏的难忘经历,文中充满了对自然美景、淳朴民风和纯真友情的赞美。在读课文的过程中,教师要引导学生关注文章中环境描写、人物刻画及情感表达等方面的特点,学习鲁迅是如何运用生动语言和具体细节来营造氛围、塑造人物、传达情感的。然后,教师可以组织学生进行类比迁移式的仿写,引导学生选取自己童年时期的一次难忘经历,如一次家庭出游、一次朋友聚会或一次乡村探险等,模仿鲁迅的写作方法,通过描写和情感表达再现记忆中的场景,这样的仿写练习能够帮助学生提升习作能力。

2.基于文本留白的续写

留白常常能够激发读者的深度思考与无限遐想。续写便是在不破坏原文语言风格、叙事氛围及人物特性的前提下,对这些留白进行填充与拓展。以八年级上册《回忆我的母亲》一文为例。尽管文章的整体情节连贯,但文中仍存有些许想象空间,如对母亲往昔生活的点滴回忆、家庭成员间的温馨互动等,这些都是续写的好素材。教师设计续写任务时,可以指导学生围绕这些留白展开想象。在续写时,教师要引导学生细心揣摩原文的语言韵味与情感色彩,同时展开想象,在续写中丰富情节,增加细节描写,使作品更加饱满而富有层次。通过续写练习,学生能够更深刻地理解原文的情感深度与语言魅力,在实践中锻炼自己的创造力与文学表达能力,学会如何在尊重原作的基础上,赋予故事新的生命力与内涵。

3.深度理解后的缩写

缩写是读写结合训练的重要方式,其核心在于对原文内容的压缩与精简,这一过程深刻考验着学生的逻辑思维能力、概括能力以及语言表达能力。在进行缩写训练时,教师应指导学生深入理解文章的主旨思想、主要情节及人物形象,并运用精练的语言对文章进行概括与提炼。在缩写过程中,学生需去除冗余信息,在保留文章核心内容与情感色彩的同时,尊重原文的叙事结构与逻辑顺序,不做随意调整。以初中语文八年级下册的《社戏》为例。教师可以引导学生对鲁迅童年观看社戏的经历、乡村的旖旎风光、小伙伴们之间的深厚友情,以及归途中的种种趣事等进行高度概括,以简洁明了的语言重新呈现。

四、重视读写结合的评价

1.实施过程性评价

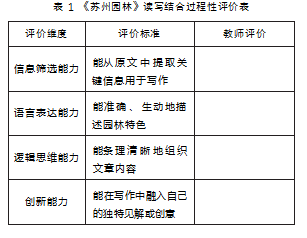

教师应通过课堂观察、小组讨论、作品展示等多种形式,全面收集学生在读写活动中的表现信息。教师应及时给予学生反馈和指导,帮助他们根据评价表中的反馈不断改进和提升。以八年级上册《苏州园林》的读写结合过程性评价为例。教师要关注学生的信息筛选能力、语言表达能力、逻辑思维能力及创新能力,具体见表1。

2.引入学生自评和互评机制

为了增强学生的主体性和参与感,教师可以引入学生自评和互评机制。学生之间的互动和合作对于学习至关重要,教师可引导学生对自己的作品进行自我评价和反思,同时,组织学生进行小组互评和全班分享交流。在小组互评中,学生可以相互交换作品,从多个角度评价对方的优点和不足。

为更有效实施学生自评和互评机制,教师可以进一步细化和完善评价表,确保评价维度的全面性。同时,在评价过程中,教师应注重引导学生以积极的态度进行评价和交流,以促进学生的相互学习和共同成长。

参考文献

[1]邢进.语文读写结合新突破创新融合新亮点[J].语文世界,2024(20):49-50.

[2]张振芳.基于教学做合一理念的初中语文读写结合教学[J].中学语文,2024(18):59-61.