素养导向下小学科学项目化作业设计的实践探究论文

2025-07-02 16:16:29 来源: 作者:xuling

摘要:本文以教科版三年级上册教材为例,基于课标明确项目化作业的目标维度,通过创设真实情境、前置评价量表、搭建问题框架,设计项目化作业的实施路径,并对项目化作业的迭代进行了思考,旨在提升学生的问题解决能力,培养学生的科学核心素养。

[摘要]小学科学项目化作业不同于传统的作业形式,更加多样化、个性化,注重科学探究,指向关键思维。本文以教科版三年级上册教材为例,基于课标明确项目化作业的目标维度,通过创设真实情境、前置评价量表、搭建问题框架,设计项目化作业的实施路径,并对项目化作业的迭代进行了思考,旨在提升学生的问题解决能力,培养学生的科学核心素养。

[关键词]小学科学,项目化作业,作业设计

小学科学教育本质上应注重实践性价值,然而在家庭作业的完成过程中,由于受到时间、地点等因素的影响,教师往往倾向于布置书写类作业,从而忽视了对学生实践探究能力的培养。为了改善这一状况,教师在设计作业时,应当从内容和形式上进行优化调整,力求设计出既分层又丰富多元的作业内容。

一、剖析:传统作业的现实问题

(一)结构单一,缺乏融合

常规作业中,学科融合较少,内容和形式单一。比如教科版三年级上册教材中“水”和“空气”两个单元,内容有对常见现象的观察、不同形态引起的体积变化、对混合气体的初步认识等,在设计上可与其他学科融合。且本册内容的学习能够起到承上启下的作用,跨学科还可体现系统知识的整合。但传统的作业多为课堂知识点的巩固,多样性的缺失让学生对生活中涉及水和空气的诸多科学现象视而不见,缺乏探究兴趣。

(二)形式局限,探究不足

探究活动是学生学习科学的重要方式,但书面作业难以体现探究性。在《观测风》一课中,教师会给学生布置“制作风向标”的作业。但多数教师会为学生出示所需的材料和制作步骤,且无后续的关注。为什么制作,过程中会出现哪些问题,材料是否可以替换,如何才算制作成功,是否可以改进……缺少小组的探讨,缺少思考和总结,无法达到预期的效果。

(三)忽视差异,不够精准

教师往往要求学生在规定的时间内完成统一的内容,期望达到同样的目标,未关注学生的个体差异。在“天气”单元中,要求制作天气日历。有的学生只会记录最基础的阴晴雨雪和气温情况;多数学生可通过测量、搜集信息等进行较详细记录;也有个别学生能够自制雨量器、风向标等测量工具进行观察记录,并在绘制时添加个性化元素。如果教师以同样的标准要求全体学生,就出现基础弱的孩子“吃不下”,能力强的孩子“吃不饱”。

(四)机械记忆,限制思维

受传统应试教育的影响,教师要求学生机械记忆科学概念,没有指向思维的提升。如:要求学生能够写出“水的三种形态的不同特征”即可,并未用生活实例证明水存在的三种形态及它们相互转化的条件,即没有真正让学生去思考和实践。再如,让学生知道“空气能够占据空间”,如果只是课堂实验后记住结论或者教师举例说明,那学生也只是停留在简单知识层面,若要求利用“空气能够占据空间”这一特征去制作一款玩具,便可走出课堂,拓宽思路。

二、初探:项目作业的维度指标

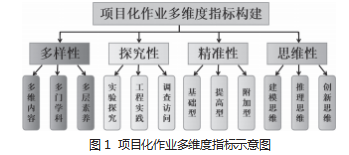

基于以上传统作业出现的问题,探索以项目的方式让学生有目的地开展学习,让学生在任务的驱动下自主探究与思考,并完成作业。通过分析项目化教学的特征,对项目化作业进行多维度指标的构建(见图1)。

(一)两“合”并举,丰富多样性

以项目化为主的作业设计,注重学生的实践探索过程,强化知识的综合运用,能够让作业的内容形式更加丰富多样。两“合”是指知识整合和学科融合。可以让学生在作业完成的过程中进行知识整合,提升科学水平。此外,项目化作业也包含学科知识之间的融合,有助于培养学生的综合能力。

在“水”单元学习后,可以让学生为室外的水管设计防冻裂装置,不仅加深了对“水结冰后体积变大”的认识,也学会利用工程理念设计、制作,动手解决生活中的实际问题。

(二)自主·自组,增强探究性

以项目化进行的作业设计也能够让学生基于项目主题开展作业探究。自主,是指学生是“行为导向”的主体,当教师立足真实情境,明确项目任务并提出任务要求后,学生可选择实验材料、探究操作步骤和制定成功标准。自组,则是打破回家作业独立完成的传统,学生在选定项目主题后,可自行抱团形成探究小组,通过线上或线下讨论,明确分工并相互合作完成任务。

比如,《水能溶解多少物质》一课中,学生知道了不同物质的溶解度不同。可以让学生选择家中厨房的调味品(小组不少于六种),进行一次溶解能力PK赛。过程中,小组需要回顾溶解的概念,并设计多组对比实验,先分工再合作,最终将我们常见的调味品的溶解能力进行大小排列,并形成一份简单的实验报告。

(三)“三管”齐下,聚焦精准性

“三管”指的是,让后进生不掉队、让中等生有提高、让优秀生更优秀,因学生的个体差异,想要全部关注,势必要分层培养。在设计作业时,要根据实际情况,将部分项目化作业分为基础型、提升型和拓展型,供学生自主选择,让个别智力水平有限的学生也尝到成功的喜悦,也让多数学生的能力得到提升,还要为优秀的学生创设更高的台阶。

在“天气”单元,学生认识了测量天气的工具,也学会了记录和描述天气特征。在分层布置作业时,基础型项目作业主题有“我是小小观察员”,提升型项目作业主题有“设计制作×月的天气日历”,拓展型项目作业有“建立小小气象站”。学生根据自身能力,选取项目化作业。

(四)动手·动脑,提升思维性

项目化作业的设计践行科学学科“做中学、学思结合”的理念,不仅要使作业的趣味性得到增加,让学生在作业完成的过程中体会到乐趣,同时要促进学生的主观能动性,使其乐于思考、积极思考,在动手动脑中提升思维能力。

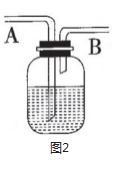

在学习了《空气能够占据空间》后,有一道书面的题目(见图2)。利用空气占据空间的原理可以得到解释,从B管吹气,水会从A管流出。基于这道题目,可以设计项目化题目“利用身边的材料制作一个吹气水瓶的玩具”。学生可以体验科学知识的魅力,拓展思维,体验创造的发生。

三、设计:项目作业的实施路径

(一)创设真实情境,制定项目作业主题

项目化作业是基于真实情境的系统性的研究活动。因此,作业主题应贴近生活实际,源于真实问题,增强项目化作业的亲切感和真实感,激发学生探究完成项目化作业的兴趣与动机;在具体情境中进行知识迁移,有助于学生形成逻辑严密的概念结构。此外,项目主题的确立应基于课程标准、教材内容和学生科学认知发展层级,能覆盖科学学科核心概念,使学生感兴趣、可操作。

情境一:炎热夏天,想吃一根清凉解暑的棒冰,但又不想顶着炎热的太阳出去买,怎么办呢?我们可以自己在家制作棒冰!这样不仅可以得到美食,又能体验劳动的乐趣!

任务主题:自制棒冰

情境二:学校开展以“自然科学”为主题的征文比赛,要求:内容紧扣主题,体现大自然的真实现象,题材不限,300字以内。

任务主题:征文《我是一滴水》或《空气,你在哪里》

情境三:明天的天气怎么样?是晴空万里还是乌云密布?是炎热干燥还是阴冷潮湿?请同学们自己动手,建立一个小型的气象站。

任务主题:建立小小气象站

(二)明确任务要求,保障项目作业质量

项目作业的主题任务是比较模糊的,且是在课下完成,因此还需制定评价标准来对学生进行引导,使其对项目作业的完成过程有一定的导向作用,让学生在规定的范围内有的放矢。学生可自行组队,一起讨论成功标准,最后达到一致,再由教师把关,进行审核和合理地修改,确定量表内容。以“自制棒冰”为例,教师可以制订“自制棒冰”成功标准:一是能够查阅资料,写出制作棒冰所需要的材料。二是列出制作过程中用到的“水”的相关知识。三是能够制作出成型的棒冰。四是成品棒冰清凉解渴,口感不错。五是写出制作棒冰的心得体会。这样有主题明确任务的作业让学生有的放矢,教学效果更加显著。

(三)搭建问题支架,设计项目化作业单

想要按标准完成项目作业,需要进行问题探究和一些准备活动。基于问题支架,设计项目化作业单,引导学生分步、逐项展开探究,完成作业任务。支架式问题下作业单的构建,能够将思维方式由单线转向多线,由于家庭作业完成的时间和地点不再固定,学生的问题可通过多种途径去得到解决,与日常生活联系更加紧密,会提升学生完成作业的积极性。

1.“自制棒冰”作业单

以生活情景导入,是学生较为熟悉的体验。要想完成棒冰的制作,首先要解决材料、做法等问题。需引导学生去查找资料。学生可以翻阅冷饮食谱,或网上搜索,列出所需材料。作业任务要求在制作过程中结合《水》单元所学知识,故可在作业单中涉及水的相关知识,让学生在制作过程中学以致用。

2.“征文:我是一滴水”作业单

以学校征文比赛的形式开展,先由科学教师引导学生进行知识回顾,再逐步引导自然界中水的三态变化。追问水的作用,启发学生感知水与生命息息相关。有了以上写作素材,再由语文教师提出作文要求,比如写作手法与形式等。作文完成后,由小组成员交换找出文章的好词好句,共同赏析。最终,教师结合学生的自评和他评,选出获奖征文。

3.“建立小小气象站”作业单

学生已知道,建立小型气象站的目的是获取每日的天气信息。引导学生结合《天气》单元所学将气温(冷热)、云量、降雨量、风的情况一一列出,再动手制作风向标和雨量器,并记录制作过程。作品展示环节与美术学科相结合,进行手工绘制。作为长期性观察实验,要求学生利用工具测量并记录一个月的天气数据,形成天气日历。本项目作业过程性任务多、作业时间较长,可提倡学生自由组合,形成探究小组分工合作完成。

四、思考:项目作业的迭代之路

关于项目化作业的优化,可以从两方面入手:初期多维指标的覆盖性和学生实践后反馈的适恰性。

(一)以标为镜,检查覆盖性

参照前面制定的多维度指标,对所设计的项目化作业指向的目标进行对照统计。如:“自制棒冰”对应的维度指标有:面向全体学生,注重科学实验类探究能力的培养,结合多维内容,指向创新思维;“征文:我是一滴水”对应的维度指标有:面向中上水平学生,注重调查访问类探究能力的培养,融合多门学科,指向推理和创新思维;“建立小小气象站”对应的维度指标有:面向学有余力的学生,注重工程实践和实验探究能力的培养,融合多门学科,培养多层素养,指向建模思维。在项目作业迭代时,可对缺失的指标进行补充设计,对过多指向的维度进行修改删减,最终实现指标均匀覆盖,提升学生综合能力。

(二)以生为本,关注适恰性

作业为学生设计,必然要适用于学生。在实施项目化作业过程中,鼓励学生提出合理修改、删减或者补充的建议。例:在“自制棒冰”时,多数学生提出网上制作方法较繁杂,希望教师能够提供一些指导方法或视频,以提高效率;在“建立小小气象站”时,学生认为可以结合天气预报,在观察记录的天气指标中,增加人们关注的“空气质量”;在“空气”单元中,学生提出可以用注射器设计制作空气枪来代替空气炮……对于学生的反馈,教师可在实验室放一个评价记录表,记录学生对各项目作业提出的宝贵意见,对项目化作业进行迭代优化,设计项目化作业2.0版本。

综上,这样的项目化作业设计能够确保学习过程的真实性,使学生能够将所学知识应用到实际中,从而提升作业的趣味性和实效性。这意味着从传统的以“知识为本”的教学模式,向新时代的以“核心素养为本”的教学模式的转变。这样的转变不仅能够提升学生的实践能力和创新思维,还能够更好地培养学生的核心素养,为他们未来的学习和生活打下坚实的基础。

参考文献:

[1]冯林军.“自助菜单式”作业设计与评价[J].辽宁教育,2017(7):68-70.

[2]梁东红.小学科学项目式作业的设计、实施与评价——以六年级“工具和机械”单元教学为例[J].福建基础教育研究,2021(12):111-113.