指向核心素养培养的小学语文古诗词教学策略论文

2025-06-24 17:04:47 来源: 作者:xuling

摘要:具体教学实践中,教师应在高度重视古诗词育人价值的基础上,以古诗词中的文化、语言、意境、审美为重点,运用恰当的策略组织教学活动,让学生在体验古诗词文化的过程中培养语文核心素养。

【摘要】古诗词文化底蕴厚重隽永、语言高度凝练、意境深远辽阔、审美元素多彩,在培养学生语文核心素养方面起着重要作用。具体教学实践中,教师应在高度重视古诗词育人价值的基础上,以古诗词中的文化、语言、意境、审美为重点,运用恰当的策略组织教学活动,让学生在体验古诗词文化的过程中培养语文核心素养。

【关键词】小学语文;古诗词;核心素养;教学策略

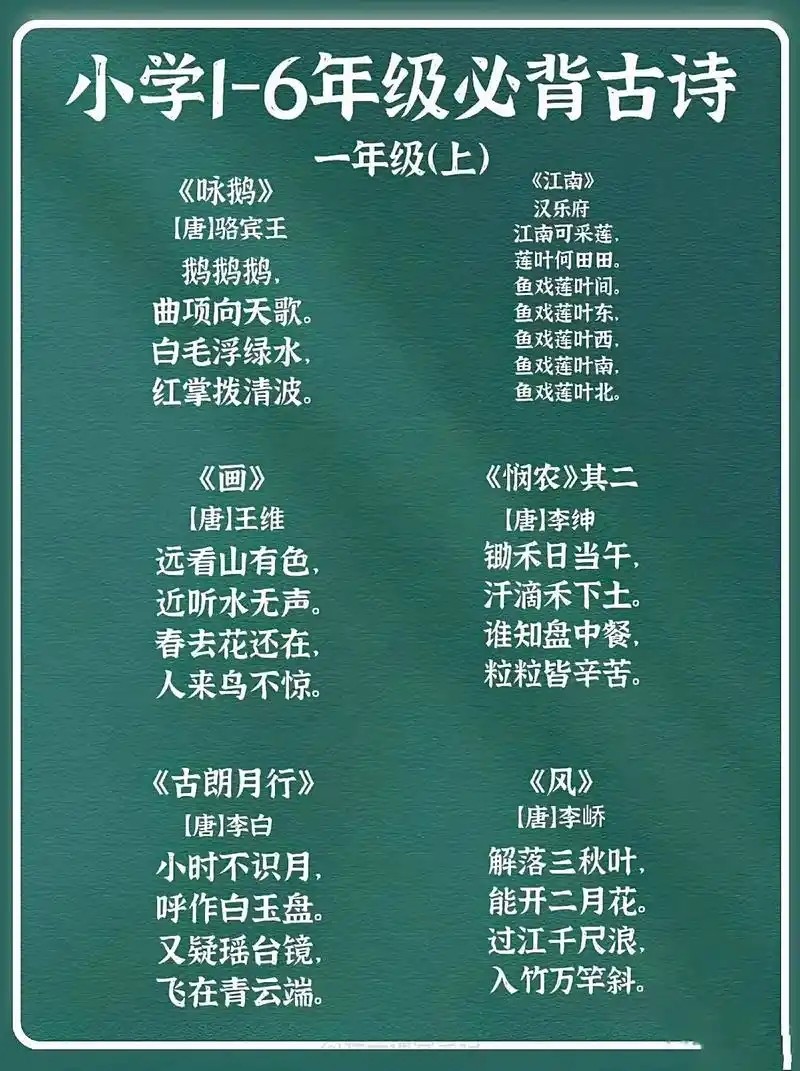

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出“立足学生核心素养发展,充分发挥语文课程育人功能”这一理念,要求教师以语文实践活动为主线,引导学生学习运用国家通用语言文字进行交流沟通,吸收古今中外优秀传统文化成果,建立文化自信,增强思想文化修养,实现德、智、体、美、劳全面发展。古诗词在部编版语文教材中占据半壁江山,具有隽永的文化底蕴、高度凝练的语言、深远辽阔的意境、多彩的审美元素[1]。古诗词学习可以帮助学生在阅读与鉴赏的过程中发展语文核心素养。教师要在正确认知古诗词育人功能的基础上,将古诗词中的文化、语言、意境和审美作为切入点,针对具体的古诗词内容,运用恰当的方式引导学生进行古诗词阅读与鉴赏活动,使古诗词课堂滋养出育人之花。

一、基于文本,感受古诗词魅力,建立文化自信

(一)补充文化常识,丰富文化储备

古诗词是一座蕴含着丰富文化常识的宝库,包括历史典故、节日习俗、文化象征等内容,为师生提供了感知传统文化的窗口[2]。教师应当基于古诗词的特点,挖掘要教学的古诗词中蕴含的文化常识,在课堂上讲述给学生听,帮助学生丰富文化语料储备,使其感受古诗词丰厚的文化底蕴,建立文化自信。

以王昌龄的《出塞》为例,这首诗中的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”引用了汉代名将李广的典故。李广射得一手好箭,并以打硬仗而闻名,他一生皆在边关御敌,曾经与匈奴交战七十多次,取得了骄人的战绩,匈奴人称他为“飞将军”。学生通过了解李广传奇的一生,可以感受到作者希望有像李广一样的良将驻守边疆,抵挡敌人的进攻,保一方太平。同时,学生还可以体会到诗人对和平的渴望、对戍边将士的同情和对祖国的热爱。教师可以在课堂教学的过程中利用故事讲述、媒体展示等方式介绍名将李广的故事,帮助学生了解诗歌的创作背景,感知诗人的创作意图。

(二)知人论世,加深文化理解

古诗词文化内涵隽永、思想深刻,值得学生品味。然而,要想真正地体会诗词的文化内涵,学生需要了解诗人的生平事迹,所处的时代背景等,做到知人论世。教师应当在教学实践中,先利用恰当的方式引导学生了解诗人所处的时代与其自身经历,加深学生对文化的理解,再和学生一起深入地品读古诗词。

以《示儿》为例,这首诗是陆游的绝笔之作。陆游出生两年后遇上了“靖康之变”,不得不与家人背井离乡,从小就尝尽了流离失所之苦。陆游目睹了金兵为非作歹、滥杀无辜,但南宋的当权者却偏安一隅、只图享乐,这给他带来了极大的心灵触动,也在他内心深处埋下了一颗驱除鞑虏、保家卫国的种子,使他在成年后投身抗金战场。虽然仕途多舛,但是他不忘初心,努力抗争,就算在生命垂危时,仍叮嘱孩子们“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”。所以,学生要想理解这首诗的内涵,就必须了解陆游所处的时代和其人生经历。对此,教师可以播放微课,利用直观的画面展现陆游的人生经历,帮助学生感受诗人的拳拳爱国之情。

二、诵读涵咏:感受古诗词之言,提高语用能力

(一)诵读,培养良好语感

新课标明确提出学生在诵读古诗词时应当关注语音、语调和节奏等,想象场景,理解内容,品味情感。众所周知,“由乐以定词”。教师应当在教授学生古诗词诵读技巧的同时,将乐曲作为诵读背景,鼓励学生配乐诵读。学生在感知诗词韵律的同时,可以认真想象场景,体会到诗词的深刻意蕴,从而潜移默化地形成良好的语感,为发展语用能力奠定坚实的基础。

以王维的《山居秋暝》为例,这是一首五言律诗,每一句的结构都是前两个字停顿一下,后三个字停顿一下。为了使学生掌握这一韵律,教师可以搭建范例支架,示范性地进行诵读。教师读每句的前两个字,学生读每句的后三个字。然后调换顺序,学生读前两个字,教师读后三个字。经过这样不断诵读,大部分学生可以掌握这首诗的韵律,能初步读出节奏感。教师可以引导学生思考“如何停顿才能使诗句更具节奏感”,为了使他们顺利解决问题,教师可以再次搭建范例支架,引导学生通过对比不同的停顿时长,发现最佳的停顿时长。在此基础上,教师可以下载《山居秋暝》配乐,利用多媒体设备进行播放,鼓励学生伴随轻音乐进行诵读。为提高诵读效果,教师可以鼓励学生思考“在诵读过程中想到了什么”。如此一来,学生脑海中就会浮现出秋雨初晴后山村傍晚的旖旎风光,由此产生幽静、恬淡的感受,从心底产生无限的向往。教师可以继续播放配乐,鼓励学生带着这种感受进行诵读。正所谓“书读百遍,其义自见”,大部分学生会进一步理解诗句内容,同时形成良好的语感。

(二)炼字,体会用词巧妙

古诗词中的每一个字、每一个词都是经过诗人反复推敲的。“炼”得好的字或词有利于意境的营造,可以升华整首诗的情感[3]。学生重走诗人的炼字之路,有助于走进诗人的内心深处,理解诗人的创作意图,同时体会到古诗词用词之巧妙,感受到汉语言的博大精深,从而提高学生的学习兴趣,使他们主动品读古诗词中的一字一词,潜移默化地提高语用能力。

以张继的《枫桥夜泊》为例,“江枫渔火对愁眠”中的“对”字用得极为巧妙,值得学生品味。教师可以先引导学生圈画出诗句中的“对”字,查阅《现代汉语词典》,了解“对”字的不同含义:

①对待、对着;②朝着;③对面的,敌对的;④使两个东西配合或接触。接下来,教师应鼓励学生诵读诗句,确定此处“对”字的含义,并说明原因。有学生提出:“江边的枫树本身不会动,而渔火会随着气流飘忽不定。枫树不会发光,但是渔火会发光。这样的一静一动、一暗一明相互配合,营造出一种静谧的氛围。所以,这里的‘对’是‘使两个东西配合或接触’的意思。”教师应表示赞赏,并追问:“江枫、渔火在相互配合的情况下还和什么相互配合?”学生会有目的地诵读诗句,将注意力集中在“愁眠”上。教师可以趁机询问他们原因,不同的学生会给出不同的答案,如“诗人在这寂静的夜晚无法入睡,看着一静一动、一暗一明的江枫和渔火,内心的忧愁不由地加深。这使得江枫、渔火带上了‘愁眠’的意味”“江枫、渔火和愁眠之间存在因果关系。当看到一静一动、一暗一明的江枫、渔火时,诗人会想到生活中遇到的各种不顺心的事情,由此产生无限的忧愁”。教师可以进行点拨:“这首诗先写拂晓时的景物,然后追忆昨夜的景色及夜半钟声,情景交融,表达了作者旅途中孤寂忧愁的思想感情。”如此,学生可以感受到“对”字的无限奥妙,体会到诗人内心的忧愁,建立深刻的认知,同时感受到汉语言的独特魅力,积累炼字经验,增强对汉语言文字的学习兴趣,为发展语用能力奠定坚实的基础。

三、紧抓意象:想象古诗词意境,发展思维能力

叶圣陶先生曾说过,学生如果通过文字看不到一幅画,是难以领会作品中的意境的,也感受不到文字带来的愉悦。这意味着,教师要引导学生想象画面,领会意境,由此走进诗人的内心世界,理解诗人的创作意图。众所周知,意象是意境的重要组成部分,带有浓厚的情感色彩,是学生想象意境,体会情感,理解作者的创作意图的切入点[4]。同时,学生在与意象互动的过程中,会始终保持积极的思维状态,不断地想象,顺其自然地提高思维能力。所以,教师应当以古诗词的意象为切入点,引导学生想象意境,发展其思维能力。

以郑板桥的《竹石》为例,“咬定青山不放松,立根原在破岩中”使用拟人手法描绘出竹子扎根在散乱、破碎的岩石之中,不怕土薄、基础不牢,竹子的根就像锋牙利齿一般,一旦咬定就不会放松,凸显出了竹子坚韧不拔的品格。“立根原在破岩中”描绘出竹子以青山为家,坚劲挺拔的画面,凸显出竹子顽强不屈的性格。这两句中的意象鲜明,适合学生发挥想象力。教师可以鼓励学生诵读这两句,想象竹子扎根在石头中的画面。为了帮助学生发挥想象力,教师可以利用多媒体设备播放生长在岩石中的竹子经受狂风暴雨洗礼的画面。这样,学生可以走进具体的场景,初步感受到竹子坚韧不拔、顽强不屈的精神品质。接下来,教师可以诗句中的“咬定”“立根”为重点,引导学生进行解读。如在解读“咬定”时,学生提到“用力咬”“牢牢地咬”等,教师可以给予肯定,并鼓励他们想象竹子咬定青山的画面。此时,大部分学生会将竹子的根部想象成尖锐的牙齿,想象出牙齿死死地咬住青山,就算狂风暴雨打在身上也不松口这一场景,他们也会因此感受到竹子的坚韧不拔。教师可以同样的方式引导学生想象“立根”的画面,感受竹子的顽强不屈。在学生建构一定的认知后,教师可以鼓励他们边诵读诗句边想象画面,增强已有的认知。在整个过程中,学生始终处于积极的思维状态中,不仅从文字表层走进了诗歌深处,建构了深刻的阅读认知,还切实提高了思维的灵活性、深刻性,增强了思维能力。

四、具身体验:演绎古诗词之美,进行审美创造

古诗词具有独特的艺术魅力和审美价值,是培养学生审美创造素养的重要资源[5]。实际上,学生通过积累文化语料、反复诵读涵咏、主动想象意境,早已感受到了古诗词的语句之美、场景之美和情感之美,为发展审美创造素养做好了准备。教师可以在尊重学生发展情况的基础上,鼓励他们利用绘画、角色扮演、制作模型等方式展现古诗词中的各种美,促使他们增强审美感知,提高审美创造素养。

以辛弃疾的《清平乐·村居》为例,大部分学生借助茅檐、小溪、青草这些景象和翁媪饮酒聊天、大儿锄草、中儿编鸡笼、小儿卧剥莲蓬这些活动感受到了乡村生活的清新秀丽、朴素雅静,获得了积极的情感体验。教师可以在尊重学情的基础上布置分组体验任务,驱动各组成员想象、交流场景,进一步强化已有的认知,并在此基础上用画笔描绘出茅檐、小溪、青草等事物,勾勒出清新秀丽的自然环境。组织各组成员将画好的图画作为表演背景,分别扮演不同的角色,演绎出翁媪饮酒聊天、大儿锄草、中儿编鸡笼、小儿卧剥莲蓬这一场景。在此过程中,教师应观察每个小组的表演过程,发现他们的闪光点,有针对性地进行表扬。在此基础上,教师可以延伸课堂,鼓励各组利用课余时间再次探讨角色表演方案,重新演绎场景。在表演的过程中,大部分学生会在迁移已有认知的基础上继续想象场景、演绎场景,由此加深对古诗词内容的理解,体会到其中蕴含的场景之美、情感之美,潜移默化地提高审美创造素养。

总而言之,古诗词具有隽永的文化底蕴、高度凝练的语言、深远辽阔的意境、多彩的审美元素,是不可多得的育人资源,在培养学生语文核心素养方面起着重要作用。教师要在正视古诗词育人功能的基础上,运用补充文化常识、诵读、炼字、想象意境等方式组织阅读与鉴赏活动,让学生沉浸其中,深刻地理解古诗词内容,潜移默化地发展语文核心素养。在此基础上,教师要秉持育人理念,以古诗词中的文化、语言、审美和意境为重点,探索出更多的切实可行的方法,最大限度地实现古诗词的育人价值。教师还要将积累的经验运用于不同的语文实践活动中,让学生真正地获得发展语文核心素养的机会,切实改善语文学科的育人效果。

【参考文献】

[1]杨宇欣.核心素养视域下小学语文第三学段古诗词教学策略研究[D].包头:内蒙古科技大学包头师范学院,2024.

[2]石艳娇.拒当“搬运工”打破僵化模式:核心素养下的小学语文古诗词教学策略[J].家长,2023(32):52-54.

[3]刘琳.在小学语文古诗词教学中培养学生核心素养的策略研究[J].教师,2023(22):30-32.

[4]曹先玉.核心素养背景下的小学语文古诗词教学策略研究[J].天天爱科学(教学研究),2023(3):87-89.

[5]张瑾颖.在古诗词教学中培养学生的语文核心素养:以部编版小学语文五年级上册《长相思》一课的教学为例[J].求知导刊,2022(31):80-82.