新课标下小学心理健康教学中情绪管理能力的培养策略论文

2025-06-24 11:32:36 来源: 作者:xuling

摘要:本文基于对现阶段小学生情绪管理能力现状的分析,探寻了新课标下小学心理健康教学中情绪管理能力的培养策略,旨在为学生提供有效的心理指导方式,提升其情绪管控能力。

[摘要]情绪管理能力对学生身心健康发展有着关键作用,积极健康的情绪将驱动学生乐观向上地生活与学习。为此,小学心理健康教师便要借助课程优势,积极培养学生的情绪管理能力,即有能力察觉、表达、调控、管理不良情绪,以积极且良好的情绪状态与人交往,获得良好的生活与学习体验。本文基于对现阶段小学生情绪管理能力现状的分析,探寻了新课标下小学心理健康教学中情绪管理能力的培养策略,旨在为学生提供有效的心理指导方式,提升其情绪管控能力。

[关键词]新课标,小学心理健康教学,情绪管理能力,培养价值,培养策略

心理健康教学中有关于情绪管理方面的内容与要求出现在不同学科里,尤其以道法课和体育课为重要。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》指出学生要“正确认识自己,保持乐观的态度”。《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》将“情绪调控”作为了“健康行为”核心素养中的维度之一,指出学生能“学会调控自己的情绪,积极应对挫折和失败,保持良好的心态”且将“情绪调控方法”的学习贯穿于课程目标的四个水平,这些课程标准均充分说明了学生情绪管理能力的培养显得尤为重要。为此,小学心理健康教师更要创新教学策略,利用课程优势,通过良好的心理辅导与指引,辅助学生正确认知自己,增强情绪管控能力,提升心理健康素质。

一、现阶段小学生情绪管理能力现状分析

(一)识别情绪的能力较弱

对情绪的认知与识别是实现情绪管理的先决条件。大多小学生认知和识别自身情绪的能力较弱,很少具备分析他人情绪的能力。换言之,很少有学生能清晰精准地定位自己的情绪,更无法探寻他人的情绪,容易出现“太自我”现象,缺乏共情能力,自然难以做到情绪调控。特别是一些内心敏感、性格内向的学生,更容易沉浸在自己的世界里,加之缺乏调控情绪的能力,便很容易产生心理健康问题。

(二)情绪控制的能力较差

对情绪的控制是实现情绪管理的重要条件。学生只有学会控制自己的情绪,才能做到对情绪的管理。情绪控制是一种意志力的表现,拥有良好的情绪控制能力将让学生选择更合适、更科学的问题解决方案,增进心理健康。当下大多小学生都不具备较强的情绪控制能力,情绪化现象极为严重,很容易因为别人意见与自己不符、需求得不到认同或者满足、听到不好言论、别人一句不经心的话就误认为在侮辱自己等情况时,无法冷静,出现情绪“崩盘”的现象。这些都是学生情绪控制能力较差的具体表现。

(三)情绪调整方式较单一

对情绪的调整是实现情绪管理的重要保障。在日常的生活与学习中,学生出现情绪波动是十分正常的现象,但很多学生只会通过“大吼大叫”“哭泣自闭”等方式度过情绪低迷期,这种方式单一且不科学,甚至会让情绪出现恶化的情况,进而演变成心理问题,影响了心理健康发展。

二、新课标下小学心理健康教学中情绪管理能力的培养策略

(一)运用心理剧场,提升情绪认知能力

心理剧场指的是教师结合近代教育中的积极理念,以情景剧的形式开启心理主题活动,重在让学生有切身的体验。在情景剧表演中,学生将担任不同的角色,比如演员、编剧、导演、观众等等。他们切换不同的角色,在剧中获得独特的内心体验,将在潜移默化中提升自身的情绪认知能力。

比如,学生在与父母相处中会出现各种问题,而家庭的矛盾将影响学生的情绪,随之也将波及日常生活。为此,教师可以设计一场与“亲子相处”相关的情景剧,让学生担任不同角色,站在自己所扮演角色的角度认知所产生的情绪。情景剧内容如下:

×××同学考差了,心情很郁闷,他回到家一个人,做完作业之后想放松一下,便没有看课外书,看起了电视。父母下班回到家,看到成绩,再看到自己在看电视,不由分说一阵痛骂。×××觉得很委屈,哭闹了起来,冲进卧室并锁起了门。父母看到这种情况,更加愤怒,整个夜晚弥漫着愤怒的气息……第二天×××的好朋友告诉他父母给他买了玩具,说这是考好的奖励,邀请他放学后一起玩。×××觉得父母、朋友都不理解自己,特别是好朋友,明知自己考试差心情低落,还来炫耀自己考得好,便推搡了朋友,不一会儿,两人便扭打了起来……

这一情景剧的内容是大多学生生活经历的真实反映,情绪的“蝴蝶效应”也展现了出来。教师可以让学生聚焦这一内容,分小组(四个组)表演。每个小组合理分配角色,将自己所表演人物的情绪与心理充分展现出来,未表演的学生则担任观众,比较不同小组中同一角色对人物情绪与心理的诠释情况。当各小组结束了表演之后,教师要引导不同角色说说自己表演过程中的情绪与想法,随后教师再邀请“观众”(并不知道情景剧内容)表达自己对整个事件的看法及对不同人物情绪的认知。由此,心理剧场的感染性便在这一刻得到了呈现,扮演不同角色的学生将自行抒发自己对角色情绪的认知,在互相分享中也将进一步剖析情绪色彩,便使其潜移默化地提升了对自我情绪与他人情绪的认知与识别能力。

(二)运用ABC理论,提升情绪表达能力

基于对“ABC情绪法则”的理解可以明确,导致情绪的最直接原因不是事件本身,而是个体对事物的不同看法。为此,教师要运用ABC理论,鼓励学生积极表达自己的情绪。从某种程度上来说,学生善于、乐于表达情绪,是在认知情绪的基础上外显情绪,增强了自身对情绪的认知。为此,教师要系统利用ABC理论,指引学生将内心的情绪充分凸显。

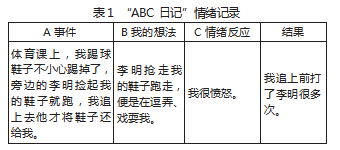

比如,教师在开启“人际交往”的心理健康主题教学时,便要利用ABC理论,鼓励学生积极表达自己的情绪,并以这一理论为指引,让情绪的表达能力与效果逐渐提升。为此,教师可以让学生将最近几天自己与同学相处中出现的问题通过写“ABC日记”的形式呈现。如,某一学生记录了自己在体育课上与某位同学发生冲突时情绪的内在想法(见表1)。

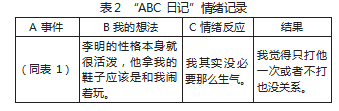

当学生写完了ABC日记之后,学生能直接察觉自己当时的想法。随后教师可以让学生回顾自己与事件当事人日常相处的经历,分析其性格,依据当下内在想法,重构ABC日记(见表2)。

两次日记的对比也让学生逐渐明晰了自己的情绪,开始初步察觉影响情绪的关键其实在于自己对事件的看法,即在该事件中自己对“李明”这一人物的看法。随后,教师便要依据第一人称、就事论事、问题解决等三个原则,让学生再一次评估自己的态度,记录自己的情绪。如,该生站在第一人称的视角指出“李明拿了我的鞋子,不还给我,我感到生气”,后就事论事指出“拿走了鞋子影响我踢球,不分场合地打闹是不对的”最后提出自己希望的问题解决方案即“希望下一次在捡起鞋子后能还给我,在课后一同玩耍”。由此,教师便利用ABC理论指导学生系统、完整地表达了自己的情绪,将为其更好地调控情绪提供指引与帮助。

(三)利用沙盘游戏,提升情绪控制能力

沙盘游戏属于心理学中表达性艺术疗法的一种常见手段。教师在展开心理健康教学时,要创意使用这一手段,让学生表达出他们厘清的有意识和无意识的情绪,同时能够通过多次开展沙盘游戏,逐渐学会控制情绪,从极端、激烈慢慢走向平稳、平和,学会淡然接受出现的不良情绪。

比如,小学高段的学生逐渐进入青春期,个性更加张扬,情绪化更为明显。教师便可以在心理健康教学课堂中开启沙盘游戏,让学生通过沙盘游戏表达、外显自己的情绪,随即教师再依据自己的观察、分析与判断,实施心理健康教育,让其学会控制自己的情绪。比如,教师合理划分小组(4—6个人为一个团队),然后确定沙盘游戏的规则:团队利用沙子、水和沙具(即沙盘模型,包括各种人物、动物、植物、建筑材料、交通工具以及宗教和文化等象征性载体),共同完成一个沙盘作品。在制作过程中,由猜拳或者抽签决定摆放的先后顺序,成员间不能交流,不能拿走他人或者自己已经摆放的玩具,可以移动自己或他人的玩具(算作一次摆放)。团体成员可以选择在某一轮放弃,什么东西都不摆放。整个制作过程最后一轮中的最后一个人在摆完后还可以有一次修饰的机会,对整个作品进行一些调整,但是不能再添加玩具。

确定规则之后,教师便要让团队开启沙盘游戏,完成成果之后,每个人谈谈自己摆放玩具的意图,对他人摆放玩具的感受,各自对这一作品命名。而教师则需要根据各个小组表达的内容,以专业的眼光分析学生的情绪。如,某个小组的沙盘作品呈现“各自为政”的情况,可以直接推导出他们在游戏中存在不顾他人,忽视规则的问题,导致沙盘区域割裂,主题分散,成员之间有着强烈的心理冲突。为此,教师可以通过重组团队的方式,继续开启下一轮沙盘游戏,并在游戏过程中关注这些团队,适当引导。在出现合作上的问题时,鼓励其利用游戏规则调整作品,以更为淡然的状态面对自己出现的不良情绪,随着沙盘游戏的推进,作品逐渐完善,情绪不断平稳、缓和,从而摸索出控制情绪的窍门。

(四)尊重情绪规律,丰富情绪调整方式

对于小学生来说,当一件事情引起了内心的波动,且超出了自身所能承受的范围之后,对该事件的认知便显得狭隘,以至于出现负面情绪。为此,教师要在尊重学生情绪发展规律的情况下,依据实际情况,教授学生调整情绪的方式,并让其举一反三,不断丰富认知,提升情绪调整能力。

比如,教师可以循着“生理—情绪—思维”的过程,依次为学生传授情绪调整方法。从生理层面来分析,教师可以让学生回顾自己出现情绪波动时,生理发生的反应。学生回顾自身的亲身体验,将发现自己在生气时,会出现心跳加速、头疼、喘不上气等情况。教师让学生从客观的角度分析情绪波动时给生理带来的不良反应,以此让学生切身感悟在面对情绪波动时,第一法则是要保持冷静,尽量缩小情绪波动,切勿动手,秉持“为人为己”的原则。

随后教师从情绪层面出发,在学生学会冷静之后,教师使用“六步情绪法”,帮助学生逐渐调整不良、消极、负面的情绪。第一步是倾听,冷静下来后倾听对方的表述,明晰导致情绪波动的根源,第二步是共情,即站在对方的角度判断自己是否也存有不合理之处,第三步是转移,即转移注意力,既可以自己找个借口结束矛盾也可以谈论其他话题转移矛盾,第四步是回忆,即体察整个事件发生过程中自己的行为,反思是否有生气的必要,第五步是记录写下自己的想法,将自己的情绪感知通过ABC日记的形式记录,第六步是解放,即通过做一些放松性的事件将最后存在于内心的郁闷之情消散,如听歌、看电影、打球、爬山、谈心等等,让情绪有动态变化的过程。

最后教师从思维层面出发,即让学生提炼、概述情绪调整的方式方法,摸索出一套独属于自身的情绪管理法,形成特有的情绪思维,使得情绪调整的方法既丰富又科学,能实现情绪管理能力的深化。

三、结语

综上所述,情绪在个体成长与发展过程中起着重要作用。在小学阶段的心理健康教学中,教师要发挥课程优势,寻求培养学生情绪管理能力的良好方法。为此,教师要立足现状,明晰当下学生情绪管理能力方面存有的不足,随后聚焦不足,寻根纠错,对症下药,优化教学策略,以做到对学生情绪管理能力的有效培养。这样一来,学生才能逐渐形成积极且良好的心态,保持心理健康,为身与心的良好发展奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]陆梦菲.构建学校特色情绪引导体系,助力全方位提升学生情绪管理能力[J].教育,2024(2):51-54.

[2]左永红.小学生情绪管理能力培养与心理健康教育[J].教书育人,2023(13):32-34.

[3]李赫.小学高年级学龄儿童情绪管理能力调查研究——以哈尔滨某中心小学为例[J].新西部,2019(6):55-56+114.

[4]陈白鸽,张荣华,陈亚敏,等.小学生情绪管理能力的调查与干预研究[J].中小学心理健康教育,2017(12):15-19.