学科融合视域下《湖心亭看雪》阅读教学的深度剖析与实践论文

2025-06-17 16:13:16 来源: 作者:xuling

摘要:文章立足学科融合阅读教学的前沿视角,深度剖析初中语文经典篇目《湖心亭看雪》,旨在探索如何在阅读教学中实现多学科的深度融合与协同共进。

【摘要】文章立足学科融合阅读教学的前沿视角,深度剖析初中语文经典篇目《湖心亭看雪》,旨在探索如何在阅读教学中实现多学科的深度融合与协同共进。通过历史语境还原、美术意境重构与音乐情感强化,深度挖掘《湖心亭看雪》的文学、历史、艺术等学科价值,实现跨学科阅读教学的创新突破,致力于全面提升学生的综合素养,培育学生的跨学科思维与创新能力,为阅读教学改革提供新思路和实践参考。

【关键词】初中语文;学科融合;阅读教学;《湖心亭看雪》

在教育改革持续深化的背景下,常规单一学科教学模式的局限性日益凸显,已经无法满足学生全面发展的多元需求。学科融合阅读教学作为一种创新的教学理念与实践路径,打破了学科壁垒,引导学生从多学科视角解读文本,激发了学生的学习兴趣与潜能,提升了学生的综合素养。《湖心亭看雪》作为初中语文经典篇目,以其独特的文学魅力、深厚的文化底蕴和丰富的艺术价值,为开展学科融合阅读教学提供了优质的教学素材与实践契机。

一、《湖心亭看雪》的文本解读

(一)语文视角:文学艺术赏析

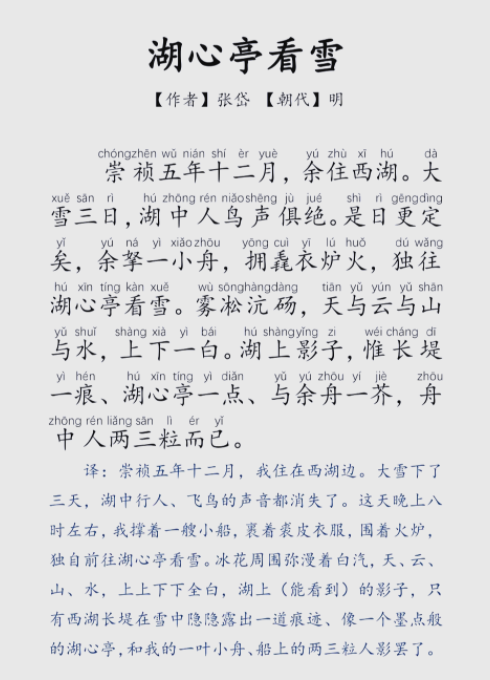

从语文专业视角出发,《湖心亭看雪》的语言简洁凝练,却蕴含着无尽的韵味与美感。作者张岱巧用白描手法,仅用“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已”寥寥数语,便勾勒出一幅静谧、悠远、空灵的西湖雪景图。其中,“雾凇沆砀”描绘出冰花弥漫、雾气弥漫的朦胧之景,给人一种如梦似幻的感觉;“天与云与山与水,上下一白”,三个“与”字连用,将天空、云层、山峦、湖水融为一体,展现出天地苍茫、浑然一色的宏大景象,尽显雪境的浩瀚与纯净;“长堤一痕”“湖心亭一点”“余舟一芥”“舟中人两三粒”中精妙的量词运用,以小见大,从宏观的雪景中聚焦细微事物,形象地表现出在茫茫雪景中,这些景物的渺小与微不足道,同时也衬托出自然的宏大与个人的渺小,给读者带来强烈的视觉冲击和心灵震撼[1]。

在情感表达上,作者虽未直接抒情,但字里行间却流露出一种孤独、落寞的情绪。在这冰天雪地之中,作者“独往湖心亭看雪”,这个“独”字奠定了全文的情感基调,不仅体现出作者遗世独立的高洁情怀,也暗示了他在这茫茫世间的孤独。这种孤独并非物理意义上的独处,而是一种精神上的孤独,体现出作者在时代变迁、人生境遇变化下,对往昔美好生活的怀念与对现实的无奈。

(二)历史视角:时代背景与作者心境

深入探究《湖心亭看雪》的创作背景,是理解作者心境与文本深层内涵的关键。张岱生活在明清交替的动荡时期,明朝末年,政治腐败、社会矛盾激化,农民起义频发,加上清军的侵扰,国家陷入内忧外患之中。1644年,清军入关,明朝灭亡,社会发生了翻天覆地的变化。张岱出身于仕宦世家,早年生活优渥,尽享繁华,过着诗酒风流的生活。然而,明朝的覆灭使他的生活发生了巨大转折,他失去了原有的社会地位和生活保障,被迫隐居避世。

在这样的历史背景下,张岱的作品中常常流露出对故国的深切怀念和对身世的感慨。雪夜独自前往湖心亭看雪这一行为,也可以看作是他对往昔美好生活的追忆,在那片纯净的雪景中,他或许能够暂时忘却现实的痛苦,寻回曾经的宁静与美好。而在湖心亭与金陵客的相遇,“湖中焉得更有此人”的感叹,既表达了遇到知音的惊喜,也从侧面反映出他在这个时代的孤独与寂寞,在这冰天雪地之中,能遇到有着相似心境的人,实属难得。

(三)地理视角:西湖雪景与自然景观

在《湖心亭看雪》中,作者对西湖雪景的描写不仅展现了自然景观的美丽,也从侧面反映了当地的地理特征。“雾凇沆砀”的景象,正是由于西湖特殊的气候和地理条件,使得水汽在低温下凝结成冰花,弥漫在湖面和空气中,形成了如梦如幻的雾凇景观。而“天与云与山与水,上下一白”的描写,也与西湖周边群山环绕的地形相呼应,在雪的覆盖下,山峦、湖水、天空融为一体,展现出天地合一的壮丽景象。通过对这些描写的分析,可以让学生将文学作品中的自然景观与地理知识紧密结合,增强对自然现象的科学认知与理解,培养学生的科学思维与探究精神[2]。

二、学科融合阅读教学策略

(一)语文与历史融合:深度探究作者心境

1.阅读资料

①提供明清交替时期的历史文献节选,如《明季北略》《明季南略》中关于明朝灭亡、清军入关等重大历史事件的记载,让学生了解当时社会政治格局的剧烈变化。②收集张岱的生平资料,包括他在明朝时期的优渥生活,如家族的文化氛围、文人雅集等经历,以及入清后生活的转变,如隐居避世、著书立说等,帮助学生构建对作者人生轨迹的完整认知。③引入同时期其他文人的作品,如顾炎武、黄宗羲等人表达家国情怀、对时代变迁感慨的诗文,让学生对比不同文人在相同历史背景下的情感表达。

2.阅读策略

①采用对比阅读策略,引导学生将《湖心亭看雪》与收集的历史资料进行对比。如对比历史文献中对明朝末年社会动荡的描述和文中张岱的心境变化,分析历史事件对文人创作的影响。②运用问题驱动阅读策略,教师提前设置一系列问题,如“从张岱的生平经历看,他在雪夜独自看雪这一行为可能蕴含着怎样的情感?”让学生带着问题阅读资料和文本,提高阅读的针对性。

3.阅读探究过程

①学生自主阅读历史资料和《湖心亭看雪》文本,初步梳理明清交替的历史脉络和张岱的生平大事年表,标记出与文本理解相关的关键信息。②小组交流讨论,分享阅读发现,如有的学生发现张岱在明朝时生活富足,经常参与各种文化活动,而明朝灭亡后,他的生活变得清苦,这种生活落差在《湖心亭看雪》中体现为对往昔的怀念和对现实的无奈。③小组之间进行观点碰撞,针对有争议的问题展开深入探讨,如“张岱看雪时的孤独仅仅是因为个人身世,还是也反映了当时文人阶层的普遍心态?”各小组通过引用资料和文本内容进行论证。

4.教师阅读指导

在学生自主阅读阶段,教师巡视指导,提醒学生关注资料中的关键时间节点、重要历史事件以及与张岱相关的信息,帮助学生筛选有效信息。小组讨论时,教师参与其中,引导学生深入思考,如当学生讨论张岱使用“崇祯五年”纪年的意义时,教师可以提问:“在当时清朝已经建立的情况下,张岱坚持使用明朝纪年,这对他来说意味着什么?”启发学生从文化认同、民族情感等角度进行分析。在小组观点碰撞环节,教师把控讨论节奏,确保讨论有序进行,对学生的观点进行点评和总结,引导学生全面、深入地理解文本与历史背景之间的紧密联系。

(二)语文与美术融合:创意描绘雪景意境

1.阅读资料

①提供多幅不同风格的雪景绘画作品,包括中国传统水墨画、西方写实油画,让学生感受不同绘画风格对雪景的独特表现手法。②收集与雪景、孤独、思乡等主题相关的古诗词,如柳宗元的《江雪》以及王维的《终南别业》等,从文学角度丰富学生对雪景意境及相关情感的理解。③展示张岱其他作品中关于景物描写的片段,帮助学生了解张岱的写作风格和对自然景观的独特观察视角,为理解《湖心亭看雪》的意境奠定基础。

2.阅读策略

①情境阅读策略:教师利用多媒体设备,播放轻柔舒缓的古典音乐,如古筝曲《梅花三弄》,同时展示雪景图片和绘画作品,营造出宁静、悠远的氛围,让学生沉浸其中,感受雪景的魅力,从而更好地理解《湖心亭看雪》所描绘的意境。②对比阅读策略:引导学生对比不同绘画作品中雪景的表现手法,如中国水墨画注重意境的营造,以留白展现雪的纯净与广袤;西方油画则强调色彩和光影的运用,突出雪景的立体感和真实感。同时,将《湖心亭看雪》与其他诗词进行对比,分析不同文学体裁对雪景及情感表达的异同。

3.阅读探究过程

①感知阶段:学生欣赏绘画作品和古诗词,教师引导学生观察绘画中的色彩、构图、线条等元素,以及古诗词中的意象、用词、韵律等,让学生初步感知雪景在不同艺术形式中的呈现方式和所传达的情感。②理解阶段:学生深入阅读《湖心亭看雪》文本,结合之前对绘画和古诗词的感知,分析文中描写雪景的语句,探讨作者如何通过简洁的文字勾勒出雪景的宏大与纯净。小组交流讨论,分享对文本意境的理解,如有的学生认为文中的雪景不仅是对自然景观的描绘,更象征着作者内心的纯净与超脱。③创作阶段:学生根据对《湖心亭看雪》意境、主题和情感的理解进行绘画创作,可以选择自己擅长的绘画风格,如彩铅、水粉等。在创作过程中,学生进一步深化对文本的理解,将文学感受转化为视觉表达。

4.教师阅读指导

在感知阶段,教师引导学生仔细观察绘画作品和古诗词,通过提问启发学生思考,帮助学生捕捉关键信息,培养学生的审美感知能力。在理解阶段,教师参与小组讨论,引导学生从文本细节入手,分析意境和情感。如当学生讨论“惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已”所表达的情感时,教师可以提问:“这些量词的运用有什么独特之处?它们对表现作者的心境有什么作用?”引导学生深入理解作者在浩渺雪景中的孤独与渺小。在创作阶段,教师巡视指导,鼓励学生大胆创新,根据自己的理解选择合适的绘画材料和表现手法。对于遇到困难的学生,教师给予具体的建议,如色彩搭配、构图布局等,帮助学生将脑海中的意象转化为具体的绘画作品,提升学生的艺术创作能力。

(三)语文与音乐融合:深情配乐朗诵

教师先让学生自主阅读《湖心亭看雪》,思考文章的情感基调,然后播放多首风格各异的音乐片段,如舒缓悠扬的古筝曲、深沉厚重的二胡曲等,让学生选择最能契合文章情感的音乐。

在分组配乐朗诵环节,每个小组推选一名代表进行朗诵,其他小组成员负责配乐。如有的小组选择了一首节奏缓慢、旋律略带忧伤的古筝曲,朗诵者在音乐的烘托下,用低沉而富有感情的声音朗诵,将作者的孤独与对故国的思念之情展现得淋漓尽致。朗诵结束后,教师组织学生进行讨论,分析音乐是如何增强朗诵的感染力,以及对理解文章情感的作用,从而实现文本情感韵律与听觉表达的转化。

三、教学效果与反思

(一)学生成果展示

1.主题展览

举办以“《湖心亭看雪》的学科融合之旅”为主题的展览,展示学生在阅读探究过程中绘制的地理图、创作的绘画作品、撰写的历史小论文、制作的音乐朗诵音频等成果。通过展览,让学生的学习成果得到更广泛的展示,增强学生的成就感。

2.校园分享会

组织学生开展校园分享会,让学生将自己在学科融合阅读教学中的收获和体会分享给其他同学,扩大阅读教学的影响力,激发更多学生对学科融合阅读的兴趣。

(二)教学效果

通过实施以《湖心亭看雪》为课例的学科融合阅读教学,学生对文本的理解与感悟更加全面、深入。在知识层面,学生不仅扎实掌握了语文知识,还广泛涉猎了历史、美术、音乐等学科的知识,实现了知识的融会贯通与拓展延伸。在能力层面,学生的文学鉴赏、历史思维、地理分析、艺术创作等能力得到了锻炼与提升。同时,学生的学习兴趣显著提高,课堂参与度大幅提升,小组合作能力与团队协作精神也得到了有效培养。

(三)教学反思

在教学实践过程中,也暴露出一些问题。如在学科融合的过程中,如何精准把握各学科知识的比重与融合度,避免出现学科知识的生硬拼凑与简单叠加,是需要进一步探索与解决的关键问题。此外,在活动组织过程中,部分学生的参与度不高,积极性不强。针对这些问题,在今后的教学中,教师应更加精心地设计教学环节,充分考虑学生的个体差异与学习需求,优化活动设计,关注每一位学生的发展,不断提高学科融合阅读教学的质量与效果。

以《湖心亭看雪》为典型课例的学科融合阅读教学实践充分证明,学科融合阅读教学能够为阅读教学注入新的活力,创造更大的教学价值。通过多学科的深度融合,学生能够从多元视角解读文本,全面提升综合素养。在今后的教学中,教师应积极探索创新学科融合阅读教学的方法与策略,充分挖掘各类文本的多学科教学价值,为学生的全面发展与终身学习奠定坚实基础。

【参考文献】

[1]张悦群.高中语文“主题阅读”教学的实践与思考[J].中学语文教学,2018(10):20-23.

[2]李冰.论美术教学与语文教学的融合[J].中学语文,2021(6):92-93.