基于培养学生阅读能力的小学语文教学研究论文

2023-04-21 09:16:48 来源: 作者:xiaodi

摘要:在语文学科中,阅读一直以来都是教学的重点内容,在教育教学改革的大环境下,阅读作为小学生进行语文学习的必要手段,对学生的语文发展影响深远,变革小学语文阅读教学,不仅是提高教师教学效果的有效途径,同时也是小学生语文能力发展的重要方法。基于此,本文立足小学语文教学本身,深入研究培养学生阅读能力的有效方法。

摘要:在语文学科中,阅读一直以来都是教学的重点内容,在教育教学改革的大环境下,阅读作为小学生进行语文学习的必要手段,对学生的语文发展影响深远,变革小学语文阅读教学,不仅是提高教师教学效果的有效途径,同时也是小学生语文能力发展的重要方法。基于此,本文立足小学语文教学本身,深入研究培养学生阅读能力的有效方法。

关键词:小学教学;阅读能力;语文研究

一、引言

在小学语文教学中,听、说、读、写是学生需要掌握的基本技能,阅读作为其中重要的一个环节,在帮助学生进行理解阅读、拓宽思维、培养独立思考的习惯等方面有着极大的价值。现阶段,小学语文的教学有一些问题有待改进,学生的阅读能力难以有较大的提升空间。

针对这一问题,本文从教学的现状、阅读能力的作用等方面入手,围绕小学生的发展特点,深入挖掘语文课本的内容,提出培养学生阅读能力的有效方法,进而使得语文教学质量得以提升。

二、语文阅读能力的重要性

首先,有利于对知识进行理解和巩固。理解力对学生的语文学习是非常重要的,而阅读是理解的前提。在新课改的指导下,教师进行语文教学活动,同时有意识地发展学生的阅读能力,能够有效促进学生理解力的提升。除此之外,学生进行阅读的过程,也是对知识进行复习的过程,每一次的阅读,其感悟也是有所不同的,这对学生个体发展而言,是非常有帮助的。

其次,有利于培养学生的表达能力。表达能力是语文教学中非常重要的能力,而表达是在阅读的基础上进行的。在新课改的指导下,教师开展语文教学活动时,会让学生对一些词句进行解释,对文本大意进行概括,学生如果没有阅读的基础,对文本内容的理解能力就有所欠缺,其表达效果自然也不会太明显。所以语文教师应利用各种方式,让学生在教学中发展自己的阅读能力,充分发表自己的见解。这样的语文教学能够强化学生的表达能力训练,同时又能提升小学生阅读的积极性。

最后,有利于提升学生的语文综合能力。在新课改指导下的语文教学活动,对教师的教学提出了明确的要求。语文教师可以在课堂上充分发挥学生的自主性,让学生自己进行语文阅读,学生可以自由发表意见,这对学生语文综合能力有很大的提升作用。

三、小学语文教学中的问题

(一)教师的教学存在问题

当前,教育的不断改革要求教师也需要调整教学方式,但是在具体的教学中,我们可以发现,教师的教学方法仍旧存在很大的问题。以教师为主的课堂教学大大限制了学生的学习,“填鸭式”的教学方式导致学生在课堂中自主学习的机会严重不足。语文阅读是语文学习的一个重要过程,它要求学生在过程中充分发挥能动性,而且根据小学生的特点,这一时期他们的思维更加活跃。然而不合理的教学方式不仅使学生的自主性没有得到很好的发展,不利于自主学习能力的培养,还让语文阅读变成了机械化的教学任务。除此之外,教师自身的业务素养、语文能力也会对语文教学产生一定程度的影响,导致学生的阅读能力难以发展。

(二)小学生自主性差

小学阶段,在语文教学中,学生主动学习性差,阅读过程进展不够顺利。出现这种情况,一方面是因为小学生对语文阅读的重视程度不足,他们不能从思想意识上认识到语文阅读对整个语文学习过程甚至是个体发展有着巨大的作用;另一方面,语文教师在阅读教学中没有考虑到小学生个体在阅读中存在的不同,学生的阅读受各种因素的影响,所表现出来的阅读水平也是有差距的,教师教学能力和条件有限,以集体授课的形式进行阅读教学,必然不能关注到每一位学生个体的阅读情况。长期如此,学生的语文阅读差距只会越来越大,教学质量也会大打折扣。

(三)学生阅读时间不足

在应试教育下,教师对学生成绩的关注要大于对学生阅读能力的关注,阅读本质是为了提升学生的语文能力,学到更多的方法技巧,但是教师为了提升学生的语文成绩,依靠大量的习题来巩固学生的所得知识,而对学生阅读时间的安排少之又少,学生没有足够的时间进行阅读,其阅读能力自然也就无法提升。

(四)学生阅读习惯没有养成

除了语文教师缺乏科学性的教学方法外,还和学生习惯有很大关系。语文阅读很大程度上强调学生自主进行阅读,但对小学生来说,其自身的发展特点就决定了他们的语文学习依靠自身是无法独立完成的,需要教师和家长引导、监督,学生自己主动性不高,对阅读没有兴趣,好的阅读习惯也难以养成。

四、小学语文教学中培养阅读能力的有效方法

(一)强化语文阅读能力的认知,开展个性化阅读

当前小学生的阅读能力得不到有效发展的重要原因之一在于对阅读的重视程度不足。因此相关教育部门和教师首先需要强化对阅读能力的认知,也就是认清语文阅读能力的重要性,进而改变片面的思想认知。阅读是教师、学生和文本作者之间多向互动的过程,在传统的语文教学中,一方面由于教师还未转变以往的教学观念,其教学手段和教学模式也未更新;另一方面,教师未与学生之间建立良好的交流,教师没有具体把握学生阅读习得情况,学生对阅读的理解程度也没有反馈给教师。教师可以通过让学生进行个性化的阅读,提升学生的阅读能力。

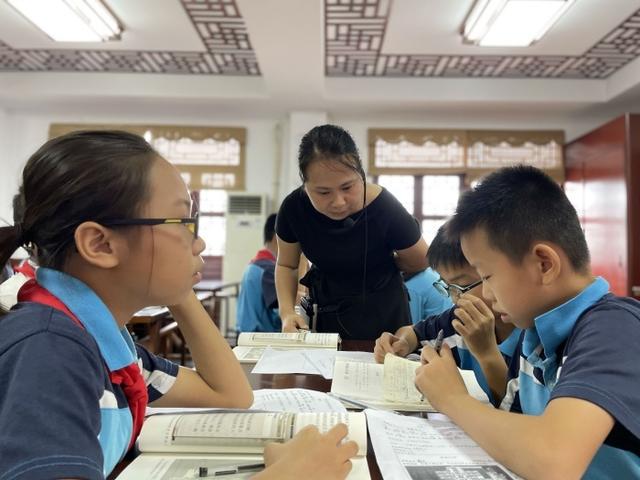

在个性化阅读中,教师应该遵循“读、思、议、导”的阅读方法,让阅读多样化:读,让学生自己先阅读文章;思,在阅读完之后,进行独立思考;议,分组讨论,学生之间进行讨论;导,教师在最后环节再对学生进行正确的引导。在教学活动中,教师要意识到学生的成长环境和生活经验对其阅读能力的影响是非常大的。在阅读中没有标准答案,教师不能以自己固有的思维方式去评判学生阅读的好坏。

以部编版语文教材为例,在讲授《听听,秋天的声音》这一节内容时,教师就可以通过这一方式进行语文教学活动,在学生个性化阅读过程中,培养学生的阅读意识。在具体的教学中,教师首先让学生自行朗读文本内容,了解文本写了什么内容;等学生阅读完之后,提出问题“秋天到底是什么声音”,指导学生进行深入的思考;之后教师再组织学生进行讨论,将自己的想法和大家都说一说;最后教师将学生的答案汇总起来。在教学完课文内容后,教师由课堂延伸到课下,让学生再次思考,秋天还可以是什么声音。学生思考的方式不同,问题的答案也会有所不同。每个人对秋天的认识是不一样的:有些学生认为秋天是“沙沙”的树叶声,有的学生认为秋天是“嘎嘣”的果子声,还有的学生认为秋天是“簌簌”的风声。在教学过程中,教师要意识到新课改下,学生个体的学习是非常重要的,教师要充分发挥学生的能动性,在阅读教学中起到引领的作用,只需要为学生提供良好的阅读空间和交流机会,让学生能够积极参与到阅读过程中去。对一些教龄较长的语文教师而言,转变教学观念还存在一定的困难,但是对新鲜事物接受能力很强的年轻语文教师来说,按照新课改的要求转变教学观念并不难,随着教育的发展,年轻的教师只会越来越多,这更有利于整体观念的转变。

(二)创设阅读环境,培养阅读兴趣

小学生受个体发展的影响,其学习很大程度上是依靠自身的兴趣来维持的,越感兴趣的内容,学习起来也会更加投入,因而语文教师在学生阅读能力的培养中,可以先从学生的阅读兴趣入手,逐步建立起学生对阅读的观念。阅读能力是在长期坚持中产生的,学生具备了良好的阅读兴趣,学习起来难度也会有所降低。

例如,在教学中,语文教师可以尝试以问题为导向的方法,将学生的注意力集中起来。这就要求教师在阅读教学中从教材文本出发,根据学生的理解情况,创设启发学生思维的问题情境,激发学生自我潜能,促使学生主动地进行学习,培养探究意识。语文教师在阅读教学中不能只按照自己的教学安排进行相关教学活动,而是要考虑到学生阅读的需求,以及阅读文本真正能够带给学生怎样的知识和语文能力。只有语文教师立足学生的实际,借助语文问题吸引学生,这样才能让学生主动进行语文的学习,从而培养学生的阅读兴趣。

以部编版语文教材为例,在讲授《普罗米修斯》这一篇文章时,教师就可以创设问题情境。在开始阅读前,教师提出问题:“普罗米修斯做了什么事?”这一提问,教师抓住了小学生的好奇心理,学生通过阅读课文才能找到答案。学生阅读结束后,回答了教师的问题,教师再次追问,“普罗米修斯认错后,就可以得到自由,那他为什么不认错?”引导学生对阅读内容进行深入的思考。在最后环节,教师再次总结性提问:“普罗米修斯这样做值得吗?谈谈你的看法。”在这一环节中,学生的答案各不相同,有的学生认为值得,因为他给人间带去了新的希望,是人类的大英雄;还有的学生认为不值得,因为他为了人类遭受磨难,但是人类并不知道。不同学生对文本人物的感知也是不一样的,学生的答案没有对错,他们都能对文本进行深刻的阅读,其内心都受到了触动,这才是阅读的意义所在。

(三)掌握科学的阅读方法

语文教师在培养小学生阅读能力时,针对不同年龄的学生,所采取的方法也应有所不同。在低年级学生的阅读教学中,教师需要调整自己的教学模式,以适应学生的语文学习,进而强化课堂教学的效果。

低年级的学生受各方面因素的限制,其识字量是有限的,想要他们完整地将一篇文章阅读下来,还存在很大的困难,因此语文教师就需要从三方面入手,深化学生阅读。一是将阅读和看图结合起来,也就是依靠课本中的插图。通过对插图画面的描述,来进行阅读练习。二是将阅读和表述结合起来。学生在看到图案时,能够通过对图案的表述,进行联想,将自己的想法表达出来。三是阅读和画画的结合,也就是让学生将阅读后自己的理解画下来,综合提升学生的阅读能力。

在面对小学高年级学生的阅读教学时,由于他们本身已经具备了一定的词汇量和理解能力,因而在教学中,教师可以从这几方面来进行教学活动。一是通读。也就是让学生自行朗读课本,了解课本的大概意思,掌握文章的中心主旨。二是跳读。围绕课本的核心要点,对各个部分的内容进行分析,这能够有效提升学生的概括能力。三是精读。学生通过认真阅读,深入思考,对课文中重点的语段进行重复性的阅读,并且重点理解。四是写读。在学生对整篇文章都把握到位后,教师可以让学生摘抄并写出自己的感悟。这样的过程,使得学生既积累了知识,又提升了写作能力。

以部编版语文教材为例,在讲《坐井观天》这篇寓言故事时,教师首先让学生观察课本上出现的图片,思考这幅插图表达了什么。接着让学生进行表述,发挥学生的想象:一只青蛙在向上看,一只小鸟在向下看,它们之间发生了什么故事?这一步充分激发了学生的好奇心。最后教师让学生将自己的想法画出来。通过最后一步,学生对整篇文章的中心内容已经掌握得很不错了,教师再进行辅助教学,巩固学生所学。在讲《祖父的园子》这篇课文时,教师首先让学生通读整篇文章,了解文章写了一件什么事。学生经过阅读后,总结出本文围绕着祖父的园子,写了我和祖父之间的趣事。接着教师要求学生找出文章写了几件事,这就需要学生进行跳读,根据文章的段落进行分析总结。之后教师指导学生精读文章,对具体的语句、字词进行分析,了解作者的写作意图和技巧。最后在讲完这篇文章后,教师布置课后作业:摘抄自己喜欢的段落,并且写一写读后感。通过这样的过程,教师深化了阅读教学,引导学生深刻地把握了课本的内容,体会了作者在课文中对祖父深深的怀念、“我”在院子自由自在的心情,以及对童年的眷恋之情。学生的阅读能力在这样的语文教学中不知不觉就得到了提升。

(四)培养学生良好的阅读习惯

良好的阅读习惯是学生开展阅读活动、提升阅读能力的手段之一。很多学生在做阅读题或者写作时,总是苦恼看不懂阅读内容,或者不知道从何处下笔,很大一部分原因是自身的知识储备不够,平时没有阅读的习惯,仅凭教师课上讲的知识,在关键时刻,发挥不出来。所以在教学过程中,教师不仅要重视知识传授,还应该关注到学生的语文学习习惯,在阅读中培养习惯,提升阅读能力。

以部编版语文教材为例,在小学高年级的写作训练中,学生要学习写读后感,读后感是以学生的阅读积累量为基础的,学生阅读量的积累是建立在良好的阅读习惯之上的。如教师要求写《水浒传》的读后感,那么学生在读完《水浒传》之后,才能将其中的故事情节、人物特点都把握到位,而良好的阅读习惯可以帮助学生坚持阅读,每天积累下来,等到需要的时候就能够信手拈来。

五、结语

总而言之,阅读是长期的过程,教师在教学中需要从多方面入手,紧抓学生的学习习惯,充分发挥出教师在阅读中的指导作用,重视对学生阅读能力的培养,变革固化的教学模式和僵化的思维方式;学生也应该以正确的阅读方式进行阅读活动,在这一过程中强化自己的情感体验,促进个体阅读能力的不断发展。

参考文献:

[1]隆君贤.基于培养学生阅读能力的小学语文阅读教学研究[J].考试周刊,2019(56):1.

[2]刘梦玥.论如何在小学语文教学中培养学生阅读能力[J].读与写(上旬),2020(02):1.

[3]张君.小学语文教学中如何培养学生的阅读能力[J].山海经:教育前沿,2021(27):1.

[4]王文军.小学语文阅读教学与学生阅读能力培养策略[J].科技资讯,2020,18(07):2.

[5]王雪梅.多元激励灵活——试谈小学语文阅读能力形成性评价[J].学周刊,2019(31):120.