指向科学态度责任素养的中小学科学教学论文

2025-04-27 17:51:47 来源: 作者:xuling

摘要:科学态度责任素养是科学素养和各科学学科素养的重要组成部分。本文基于对2022年版各科学学科义务教育课程标准的梳理,分析科学态度责任素养内涵及其培养进阶,并从教学策略、组织形式等方面提出落实策略建议。

[摘要]科学态度责任素养是科学素养和各科学学科素养的重要组成部分。本文基于对2022年版各科学学科义务教育课程标准的梳理,分析科学态度责任素养内涵及其培养进阶,并从教学策略、组织形式等方面提出落实策略建议。

[关键词]中小学科学教学,科学素养,态度责任,课程标准

一、科学态度责任素养的内涵

随着科技的进步,尤其是高精尖技术的突飞猛进,科学技术在社会发展中的作用与日俱增。科学素养的培养成为全球科学教育的关注与焦点。2023年5月,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,明确指出“着力在教育‘双减’中做好科学教育加法,一体化推进教育、科技、人才高质量发展”,明确了“重在实践,激发兴趣”工作内容。

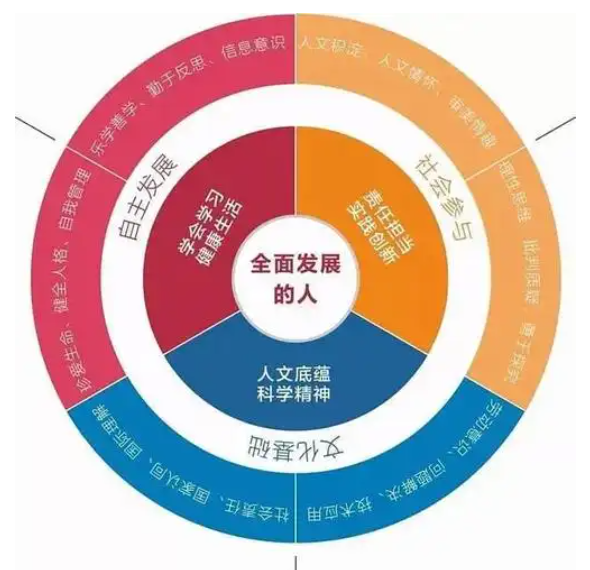

我国在各科学学科普通高中课程标准及义务教育课程标准中,明确提出通过科学态度、科学思维、探究实践与态度责任四个维度落实青少年科学素养的发展。其中,科学责任素养是指个体在认识科学本质及规律,理解科学、技术、社会、环境之间关系的基础上逐渐形成的、在科学探究和实践中所应持有的责任感和伦理意识,它是科学素养的重要组成部分。科学责任素养不仅关系到科学知识的产生和应用,还涉及到科学活动对社会、环境和人类福祉的影响。

科学态度责任作为一种认知与情感倾向,是塑造青少年良好科学素养,投身科学事业的重要驱动力。同时,与科学思维、科学观念和实践探究相比,科学态度责任素养的培养与发展更为内隐,容易在课堂教学中忽视,因此在科学教育教学过程中更需要关注。

国内外学者对科学态度责任进行了一定的研究。其中,国外学者的早期研究以Klopfer于1971年提出的科学态度框架为代表。Klopfer提出从“科学的社会意义”“科学家的常态”“对科学探究的态度”“采用‘科学的态度’”“对上科学课程感到愉快”“课余时间对科学的兴趣”和“对科学事业的兴趣”等七个方面对青少年的科学态度进行测查。Gardner则提出将科学态度从“科学的态度”和“对科学的态度”两个维度展开研究。近年来,我国学者从青少年科学态度责任素养现状,以及课程教材视角的意蕴分析展开了研究。同时基于具体课程与教学内容进行探讨或教学设计,并以高中学段的课标与教学分析为主。

义务教育阶段正是青少年好奇心和创造力水平较高的时期,科学态度责任素养的涵育对青少年的科学素养发展至关重要。因此有必要从课程标准的要求出发,对义务教育阶段的科学态度素养内涵与发展要求进行剖析。

二、不同科学素养维度的内在关系

《义务教育科学课程标准(2022年版)》指出,态度责任是在认识科学本质及规律,理解科学、技术、社会、环境之间关系的基础上,逐渐形成的科学态度与社会责任。

态度责任素养既包括科学态度又包括科学责任。科学态度体现在“保持好奇心和探究热情,乐于探究和实践;有基于证据和逻辑发表自己见解的意识,严谨求实;不迷信权威,敢于大胆质疑,追求创新;尊重他人的情感和态度,善于合作,乐于分享”。“社会责任体现在珍爱生命,践行科学、健康的生活方式;热爱自然,具有节约资源、保护环境、推动生态文明建设和可持续发展的责任感;对与科学技术相关的社会热点问题作出正确的价值判断,遵守科学技术应用中的公共规范、法律法规和伦理道德,维护自身和他人的合法权益,捍卫国家利益。”

科学观念既包括科学、技术与工程领域的一些具体观念,也包括对科学本质的认识。通过课程标准中的阐述,不难看出,科学观念这种基于科学学习形成的对客观世界的总体认识以及对科学技术社会的关系认识以及人与自然的关系认识,是学生形成良好科学态度的认知基础。只有有了科学的观念,才能产生合理的态度和心理品质,从而在实际行动中体现为科学责任。因此,正确的科学观念是形成科学态度责任素养的认知基础。

《义务教育科学课程标准(2022年版)》对科学思维的界定为:科学思维是从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,主要包括模型建构、推理论证、创新思维等。其中创新思维体现在从不同角度分析、思考问题并提出新颖而有价值的观点和解决问题的方法。可见科学思维为科学态度责任提供认知方式基础,体现出其工具性价值。

探究实践主要指在了解和探索自然、获得科学知识、解决科学问题以及技术与工程实践过程中,形成的科学探究能力、技术与工程实践能力和自主学习能力。科学态度责任作为内隐性的心理倾向和品质,绝不仅仅存在于口头和纸笔测试中。只有在基于真实情境的探究和实践过程中,从学生在真实问题解决的思考、设计、分析、论证、合作中,才能体现出学生真正的科学态度责任素养。可见,探究实践是涵养落实科学态度责任的重要载体,是科学态度责任真实呈现的场域。

通过对课程标准的深入分析可见,科学态度责任素养的培养在于养成端正的科学态度,掌握正确的科学思维方法,在于从大量的科学探究与实践活动中孕育出来,必须要扎根大量的系统性的持续的科学教学生发出来。脱离科学教学,孤立地讨论科学态度责任素养是无根之木,无本之源。

三、科学态度责任素养培养的进阶与学科特点

与科学知识、能力发展的要求一致,科学品格的发展,如科学态度责任素养的培养也是系统的、阶段性的、有序的。

首先,需要明确科学态度责任素养培养之“阶”。通过对义务教育阶段课程标准梳理发现,在不同年级阶段,课标对学生科学态度责任素养作出了不同的要求。以审辨性为例,小学低年级阶段需要能够做到如实记录、知道质疑他人观点需要依据;在中高年级,则需要做到乃至善于基于依据质疑他人观点;而在初中阶段,则需要做到凡事不急于下结论,要以事实为依据做判断,在尊重证据的前提下,能坚持正确的观点。可见,随着学生知识体系、思维方式、观念结构的不断发展,其审辨性这一态度素养的要求也是不断发展进阶的。依据学生的发展阶段,把握科学态度责任素养不同水平之“阶”,是科学态度责任进阶培养的首要要求。

其次,在明确科学态度素养责任培养不同阶段的基础上,还需做好不同培养阶段的衔接,做到有“阶”有“进”,才能形成完整的培养进阶。如何找到科学态度责任素养进阶培养的进路?明确各态度责任素养的内隐驱动力尤为重要。以科学兴趣为例,课标中指出对学生科学兴趣的培养,从1年级到9年级依次经历了直觉兴趣到操作兴趣直至理论兴趣的发展。将学生的科学兴趣从原始的感性直觉兴趣发展为有意识的高阶的理论兴趣,需要把握住学生的好奇心这一重要内驱力。好奇心是科学兴趣的起点,并推动学生的科学兴趣不断纵深发展与进阶,体现为从现象的探索到本质原理以及问题解决的探索。因此,在科学课堂中落实兴趣这一态度素养的进阶,需要在学生的不同学习阶段、不同学习内容中,根据学生的个性化特点,保护、发展学生的好奇心,并将好奇心转化为科学兴趣,并在学生发展过程中不断进阶。

最后,在义务教育阶段,需要注意不要将科学态度责任素养的培养泛化、形式化,而应在教与学的过程中,将各科学学科特点融入科学态度责任素养的培养中。首先,科学态度责任素养的培养,离不开对各学科科学知识的基本理解与把握,离不开正确的科学观念与科学思维方式。只有以科学的知识为底座,在科学观念、科学思维的导引下,学生才能更好地形成科学态度,涵养正确的科学责任与价值观。以化学学科为例,《义务教育化学课程标准(2022年版)》指出,要“初步形成节能低碳、节约资源、保护环境的态度和健康的生活方式”。脱离具体科学事实,泛泛而谈环境保护,可能流于空喊口号。学生只有对碳及其化合物的性质有一定认识,才能具备碳及其化合物相互转化的思维理解,从而形成碳循环转化的模型建构。在此基础上,才能对碳及其化合物的储备、合理利用以及滥用危害之间的关系有更深刻的理解,才能对节能低碳、资源节约有更明确的认识与态度,对致力于环境保护,实现“碳中和”环保目标产生责任感。在面对环境保护与生产发展的科学决策时,才能基于一定的证据、科学的思维方式与观念,真正体现出科学态度责任与担当。

四、科学态度责任素养培养的原则与策略建议

在义务教育阶段,科学态度与责任素养的落实需要注意如下几个原则:首先,应着眼于国家未来公民与科技人才的科学态度与责任要求。从中小学开始,根据青少年的认知发展规律,循序渐进进行培养。不能将科学态度责任素养窄化为对学生当下的行为要求,而应如盐在水,使得科学态度与责任感深入学生心灵,并成为其日后成长发展中的内生力量。其次,科学态度与责任的培养方式上,既要有面向全体学生的整体化培养方案,也要呼应不同学生群体的培养诉求,兼顾学生的个体特点,以更适合学生个性化方式策略涵养科学态度素养。最后,立足国家课程标准与科学教材,体悟领会公共教育文本中,对科学态度与责任内涵的阐释,深入挖掘国家教材中的教学资源。

据此,提出相关的策略建议如下:

以丰富多样的活动,激发、保护学生的好奇心与探究欲。学生的好奇心与探究欲是学生产生科学学习与参与兴趣的直接动因,是学生参与科学学习,乃至日后从事科学技术相关工作并愿意投身其中的重要内在驱动力。好奇心与探究欲如果被压抑,则很难重建。因此根据学生特点,通过丰富的学习活动、实践活动,以及精巧的学习设计,使得学生乐学、爱学,呵护学生的好奇心与探究欲,是需要在教学中尤为注意的。

基于真实问题情境展开学生科学态度责任的培养。只有基于真实的情境,才能让学生深切体会科学技术真正的价值和作用。学生通过进入情境,将科学技术事实与自身已有经验产生联系,从而能够更加具身地体悟科学技术带来的现实影响,从而产生“真态度”,培养“真责任”。增强科学学习的现场感与具身性,从而促进其科学责任感的发展。

重视科学史、科学哲学在涵养科学态度责任素养中的借鉴价值。科学史的学习,可以以史为鉴,让学生充分认识到科学发展进步带来的机遇与风险双重影响。通过对科学哲学深入浅出的讲解,可以对那些涉及伦理争议与社会责任的技术、方法、事件,有更深刻的解读与理解,促进学生对科学道德、科学伦理的内化,帮助其树立合理的科学技术社会观。在进行复杂问题决策时,能做出理性科学的判断,体现可持续的人地和谐观。

强化家校社合作,丰富教学资源。科学态度与责任的培养离不开真情境,而真实情境的挖掘与素材、平台的提供需要家庭、学校、社会三方的通力合作。学生的科学态度责任在学校中被激发被培养,更需要在日常家庭生活中,社会生活中得以巩固深化。同时,家庭与社会的良好科学氛围,也可拓展学校教育的边界,与学校共同形成学生科学态度责任素养涵育的能量场。

参考文献:

[1]Robens D A.Bybee R W.Scientific literacy,science literacy,and science education[A].Lederman N G,Abell S K,Eds.Handbook of research on science education.New York:Routledge,2014,Volume3.545-558.

[2]Gardner P L.Attitudes to science[J].Studies in Science Education,1975(2):1-41.

[3]黄瑄,李秀菊.我国青少年科学态度现状、差异分析及对策建议——基于全国青少年科学素质调查的实证研究[J].中国电化教育,2020(12):69-77.

[4]张恩德,谢丽.科学态度与责任素养的课程意蕴与教学落实[J].课程·教材·教法,2022,42(10):145-151.

[5]韦新平.涵育“科学态度与社会责任”的教学内容结构化设计——以“探析二氧化硫的功与过”教学为例[J].化学教学,2023(1):35-41.