数字化转型背景下高校新法学人才培养模式研究论文

2025-03-17 14:07:24 来源: 作者:xujingjing

摘要:在数字化时代,利用数字技术赋能各行业、各领域高速发展,不断推进国家治理现代化进程,已成为当下重要的发展趋势。在数字革命的驱动下,高校新法学人才培养模式迫切需要进行现代化转型,以适应当下社会发展的新需求。基于此,从高校新法学人才培养目标与定位、课程设置与教学内容、教学模式与师资力量、跨界合作与交流实践四个方面梳理总结高校新法学人才培养现状,提出数字化转型背景下高校新法学人才培养策略,旨在为数字中国的建设提供坚实的法治人才保障。

摘要:在数字化时代,利用数字技术赋能各行业、各领域高速发展,不断推进国家治理现代化进程,已成为当下重要的发展趋势。在数字革命的驱动下,高校新法学人才培养模式迫切需要进行现代化转型,以适应当下社会发展的新需求。基于此,从高校新法学人才培养目标与定位、课程设置与教学内容、教学模式与师资力量、跨界合作与交流实践四个方面梳理总结高校新法学人才培养现状,提出数字化转型背景下高校新法学人才培养策略,旨在为数字中国的建设提供坚实的法治人才保障。

关键词:数字化转型;新法学;人才培养

当今社会已经迈入数字化时代,在数字技术的强势推动下,各行业、各领域都发生了深刻变革。与此同时,数字技术革命使全面依法治国路径有了重大调整与变化,对当下的高校法律教育教学产生了深刻影响[1]。2019年,教育部、中央政法委等13个部门启动“六卓越一拔尖”计划2.0,全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设。新文科成为高校法学教育的新起点。在新文科建设中,法学应起到引领和示范作用。新法学是对传统法学理论和实践的创新探索,它强调法律与社会、科技、经济等领域的关系,关注法律在新时代背景下的适应性和改革需求[2-3]。

2023年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》,为数字化转型背景下高等院校深化法学教育改革提供了科学指引和基本遵循。法学是一门系统性的学科,具有较强的实践性。长期以来,在我国法治人才培养中,高校积累了宝贵的经验,但也逐步暴露出教学模式单一、教学方法陈旧、缺乏实践性等问题。因此,高校应加快完善新时代法学教育体系,积极推进教育教学改革,打造数字化时代法学人才培养的新形态、新模式[4]。在新时代和新文科建设背景下,高校应以习近平法治思想为指导,从教学的实践性、教学模式的多样性和学科的交叉性等方面出发,加快法学学科的迭代更新与交叉创新,建立一种新型的新法学人才培养模式,建设一套符合当下社会实际需求的现代化课程体系,培养高质量、综合型、复合型法学人才,尽快解决关键领域的人才缺口问题,切实提升高校法学专业人才能力水平。

一、高校新法学人才培养现状

(一)人才培养目标与定位

近年来,随着社会的迅速发展,国家主管部门及相关高校积极推进法学教育改革,以适应新形势下的新需求。2018年,教育部、中央政法委发布的《关于坚持德法兼修实施卓越法治人才教育培养计划2.0的意见》明确提出要深化高等法学教育教学改革,培育一流法治人才。各大高校纷纷遵循这一计划并设置多元化、特色化的法治人才培养目标。然而,从目前情况来看,部分高校的法学教育仍在现代法学的框架内进行,虽有所创新,但总体上仍不能有效满足数字时代的多元化需求,未能充分适应快速发展的技术环境。因此,各大高校需要重新审视和调整法学人才培养目标与定位,以更好地应对数字时代的实际需求。比如,在数字化转型的推动下,越来越多简单、重复性的法律事务将由人工智能系统处理,而那些复杂化的法律问题则依然需要由具备丰富经验的法律人员来处理,这无疑对复合型法学人才的培养提出了更高要求,因此高校更应注重培养新型数字法治人才[5]。

(二)课程设置与教学内容

在数字化转型背景下,高校法律专业教学在课程设置与教学内容方面正经历重要调整。课程设置正逐步从传统的法律理论知识课程朝综合性、实践性课程方向拓展。传统的法学专业在教学内容方面主要侧重于法律理论和法律实务等,在与其他学科交叉融合方面略有不足,致使学生的跨学科学习能力较为薄弱,难以适应当下数字化时代的发展。虽然一些高校在教学内容改革方面不断探索,积极开展实践教学,但从整体来看,依然存在不足之处。一是法学实验室建设滞后。虽然部分高校采用网上教学的方式,教师使用线上教学App进行远程音频、视频授课,但大多数实验课程还是依附于理论式教学,实践创新教学略显不足。二是跨界实践课程欠缺。课程内容未能与其他学科知识进行有机结合,案例、数据和场景有所缺失,不利于学生实践技能的提升。

(三)教学模式与师资力量

高校法学人才的培养对社会发展具有重要作用,随着法治社会建设步伐的不断加快,越来越多的行业表现出对法学人才的迫切需求。法学专业知识具有较强的严谨性,特别是在数字化转型背景下,相关行业对法学人才的理论知识、职业素养、实践能力等都有着较高要求。目前,部分高校在教学模式方面仍较为传统,尽管一直在改善,但实践教学环节仍较薄弱。在法学课堂教学中,部分教师只注重理论教学,无法将法学知识点与时事热点问题进行巧妙结合,导致法学理论与实践内容联系不够紧密,制约着法学人才培养质量的进一步提升[6]。此外,在数字化转型背景下,数字化技术赋能各行业、各领域高速发展,但一些高校教师存在缺乏数字化意识、数字化素养较低、数字化课程设计不足等问题,这不利于教学效果的进一步提升。部分教师还缺乏学科交叉和多元化知识背景,不能很好地带领学生开展创新学习,无法满足数字化时代对跨学科、复合型人才的现实需求。

(四)跨界合作与交流实践

在数字化时代,高校法学人才的培养模式正通过跨界合作与交流实践的方式进行深刻变革。传统的法学教育模式往往局限于课堂和校园内部的教学,缺乏与社会实际需求的紧密对接。随着现代法学教育的创新,高校可进一步与相关部门、产业界、学术界、研究机构进行深入合作,以建立多层次、全方位的协作网络,进而更好地实现人才的培养,实现人才与各行业、各领域之间的紧密对接。高校有着多年的法律人才培养经验,在人才培养方面已取得一定进展,但总体而言,高校在跨界合作与交流实践、产教融合与合作育人机制等方面还需进一步优化[7]。一方面,高校与相关部门、企业、研究机构之间的合作不够深入,甚至彼此还处于相对独立的状态;另一方面,一些高校的实践活动集中在法院、检察院等单位,学生缺少在企业、研究机构等实践的机会。在数字化转型背景下,高校新法学人才的培养应加强跨界合作与交流实践,以形成多元化、互动性的教育生态。

二、数字化转型背景下高校新法学人才培养策略

(一)明确人才培养目标与定位

新时代,高校新法学人才培养目标应符合数字化时代发展趋势,紧跟国家科技发展步伐。一直以来,法学教育呈现的都是高度的“职业化”,而忽略“人”的全面发展。随着AI(人工智能)技术的蓬勃发展,AI技术正与各行业深度融合,缔造全新的行业生态[8]。“AI+法学”是将AI技术嵌入整个法律行业,这就使社会对法学人才的需求产生了新的变化。高校亟须重新调整法学人才培养目标,在培养方案方面设立新的内容,进一步优化与完善学生复合知识和技能体系的构建。因此,高校为了培养能适应未来法律市场的高素质法学人才,需要在明确人才培养目标与定位的基础上,制定综合性的“AI+法学”培养方案,突出“AI+法学”融合型高端人才的培养宗旨,要求学生掌握“AI+法学”的跨领域专业知识,了解国内外人工智能法学的发展动态,具有良好的沟通、协作、研究、统筹、思辨及应变等能力,具有较好的智能时代实践道德与伦理素养[9]。

(二)课程设置更新与教学创新

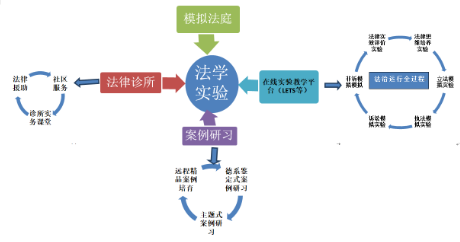

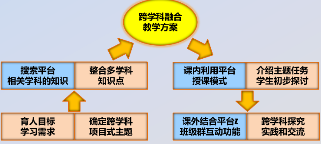

一直以来,高校法学专业理论类课程设置应用的是“10+X”模式。在数字化转型背景下,该课程设置模式逐渐暴露出一些不足之处,已难以满足数字化时代对复合型法学人才的实际需求。因此,为了适应快速变化的社会环境,高校必须对法学专业课程设置进行调整和优化。第一,在教学过程中,教师必须加强对智能化、信息化等教学方式的运用,以适应新时代的要求。例如,通过虚拟现实技术,学生可以模拟法庭审理过程,深化自身对法律实践的直观理解。在线学习平台和大数据分析工具的使用,可帮助学生实时获取法律动态、参与国际法律讨论,提高自身实践能力[10]。第二,在课程设置方面,高校应加强学科之间的融合。高校应结合自身办学特色,构建跨学科实践平台,培养独具特色的复合型、应用型法学人才。例如,依托信息技术专业,开设AI技术、大数据技术等相关内容课程,增强学生对数字化技术的感性认识。同时,在实践类课程设置方面,加大实践性、创新性、研究性教学内容的占比,建立涵盖基础训练、综合应用、研究创新等多个方面的实践课程体系。

(三)加强师资力量与队伍建设

在数字化转型背景下,要培养适应新时代需求的法学人才,必须确保教师队伍在专业知识和技术应用等方面具备良好的能力。因此,高校需要采取一系列措施来强化师资力量,建设高水平的教师队伍。一是提升教师的数字化素养。高校应加大力度培养理论知识硬、实践技能强、职业素养高的教师队伍,对教师开展数字化教育,使其掌握数字化技术和工具,如数据分析、人工智能应用等。二是建设复合型教师队伍。高校应通过校地合作、校企合作等多元化模式,积极推动与地方相关部门、企业、律师事务所的合作,选派实践经验丰富的法律工作人员到高校讲授实务课程,使教师和学生深入了解法律实践中的最新动态。高校还可以聘请计算机技术、人工智能等领域的专家担任兼职教师,共同研究新的教学模式,优化人才培养方案,提升教学质量和效果,推动高校法学教育教学的发展。

(四)贯通“产学研用”培养链条

在数字化转型背景下,高校法学人才的培养需从贯通“产学研用”全链条出发,构建多层次、立体化的人才培养体系。一是实施跨区域联合培养模式。国内各大高校之间可通过联合培养模式,共享优质教育资源。这种模式不仅有助于缓解中西部地区法学人才紧缺的问题,而且能促进各区域法学生实践能力的均衡发展,提升法学教育的整体质量。二是搭建协同育人平台。高校应加强与实务部门的实践平台联动。例如,高校可以与法院、检察院、律师事务所等实务部门合作,设立实践教学基地,为学生提供真实的法律实践环境,以实现实践教育与法律实务的无缝对接。为确保这一机制的有效性,高校应将产教融合和协同育人机制纳入常态化轨道。高校可邀请资深法律工作人员参与实践教学,通过模拟法庭、法律诊所等多样化的教学方式,直接指导学生的实践学习[11]。通过这种“产学研用”的合作模式,高校法学院和实务部门可以共同开展实习、实训及项目合作等实践活动。学生在参与这些实践活动时,不仅能够将理论知识与实际应用相结合,而且能够掌握前沿的法律技术,提升解决实际法律问题的能力。这些活动能够使学生在真实的工作环境中积累实践经验,为学生的职业发展奠定坚实的基础。

综上所述,高校新法学人才培养是一项系统性、持续性的工程。高校应结合自身实际情况,深入分析当前新法学人才在教学目标、课程设置、教学模式、课程内容及师资力量等方面存在的不足,结合数字化时代发展新需求,加强对学生综合能力的培养。高校应通过明确人才培养目标与定位、课程设置更新与教学创新、加强师资力量与队伍建设、贯通“产学研用”培养链条等战略举措,构建多元化、多学科交叉的教学体系,培养既具备扎实的法律理论根基,又能够熟练运用数字技术的高素质法律人才,进而更好地满足新时代法律行业发展的需求。

[1]杨学科.数字时代的“新法学”建设研究[J].法学教育研究,2021(2):61-76.

[2]储陈城,李阜蒙.数字时代法学人才培养模式的转变及展开[J].皖西学院学报,2024(3):57-62.

[3]康宁.论数据法学教育与传统法学教育的差异与融合[J].教育教学论坛,2021(21):17-20.

[4]徐显明.新文科建设与“新法学”教育的挑战和应对[J].新文科教育研究,2021(1):12-16,141.

[5]程金华.法律人才与中国“新文治”[J].中国法律评论,2021(1):194-210.

[6]景汉朝.民事诉讼实践法学研究的创新方向与重点任务[J].中国法律评论,2023(6):56-69.

[7]邓海霞,刘永红.数字化转型背景下法律硕士人才培养的困境与优化路径[J].西昌学院学报(社会科学版),2024(1):102-111.

[8]刘蓓,戚瀚文.论“AI+法律”背景下法学教育供给侧改革[J].河北法学,2023(6):157-175.

[9]刘蓓.论AI与法学教育耦合赋能的动因、范式及进路[J].法学教育研究,2020(3):3-18.

[10]苏宇.“信息技术+法学”的教学、研究与平台建设:一个整体性的观察与反思[J].中国法律评论,2021(6):170-185.

[11]季连帅.新时代特色应用型本科高校法学人才培养模式的实践与研究[J].哈尔滨学院学报,2020(4):118-121.