创造教育思想下的小学科学实验设计与评价论文

2025-01-06 14:01:33 来源: 作者:liziwei

摘要:在小学阶段,有意识地培养学生的科学实验设计和评价能力,对他们形成和发展科学素养具有重要的意义。基于此,本文提出一系列策略来培养和提升学生的创造力,通过创设情境,可以激发学生的问题意识;提供平台,可以帮助学生提升设计能力;利用资源,可以引导学生进行知识迁移;积极引导,可以训练学生控制实验变量的能力。这些策略旨在将创新落到实处,为学生的科学素养发展奠定坚实基础。

[摘要]在小学阶段,有意识地培养学生的科学实验设计和评价能力,对他们形成和发展科学素养具有重要的意义。基于此,本文提出一系列策略来培养和提升学生的创造力,通过创设情境,可以激发学生的问题意识;提供平台,可以帮助学生提升设计能力;利用资源,可以引导学生进行知识迁移;积极引导,可以训练学生控制实验变量的能力。这些策略旨在将创新落到实处,为学生的科学素养发展奠定坚实基础。

[关键词]创造教育思想小学科学实验设计实验评价

小学科学实验设计与评价的能力是《义务教育科学课程标准(2022年版)》中基本要求,也是小学生形成和发展科学能力的重要基础。然而,在小学阶段,学生在科学实验设计和评价方面往往缺乏创造性,这对他们科学素养的形成和发展极其不利。

陶行知认为“人人是创造之人”,创造是人类祖先代代相传的宝贵财富。儿童一生下来就秉承了人类的创造潜能,一旦有适合的环境,其创造性就能萌芽、开花、结果。因此,我们应该为学生提供一个良好的学习环境,激发他们的创造力。这样,我们不仅能够帮助学生掌握科学知识,还能够培养他们的创新精神和实践能力。

一、科学实验设计与评价中存在的问题

创造的本质是一个不断创造自我和改造社会的过程,追求个人价值与社会价值的统一是人类创造的真谛。然而,纵观小学生科学实验设计与评价的过程,发现诸多问题。

(一)学生确立实验目标能力欠缺

要设计科学实验,首先要确立实验目标,然而学生对提出的科学问题,只能简单地阅读,并不能深度分析。其次,受学生年龄和经验的局限,他们对确立实验目标方法的认识通常比较模糊,无从入手。最后,学生习惯了由老师作为主导者去确立实验目标,长此以往,学生一味地“接受”,创造能力就没法得到充分锻炼。

(二)学生设计实验方案能力薄弱

调查表明,大部分学生可以设计初步的实验方案,一般都不够完整,只能设计出一个初步的框架,这是由于学生课余时间有限,对已经完成的实验方案很少会去反思其科学性和合理性,甚至对实验得出来的评价,也很少去反思其是否与实际生活相符,这显然无法提升学生的实验设计能力,也是造成学生创造能力缺失的某一因素。

(三)学生收集实验资料能力低下

科学课有时候需要学生自行收集相关资料或者一些实验材料,调查发现,大多数学生在收集实验资料时不能有效准时地完成,只有少数的学生可以达成目标。而大部分学生收集的实验材料也缺乏科学性,没法运用于实验,所设计的实验缺乏全面性,不利于学生创造能力的培养。

(四)学生控制实验变量意识不强

在科学实验中,控制实验变量属于难点,很多学生对于这项技能的掌握都不大好,这就影响了学生设计实验的能力。学生在实验过程中经常能够接触到变量,但是对于变量的概念难以把握,他们不清楚各个变量之间的相互关系。而教师在教授教学内容时,也没有在实验过程中帮助学生针对各变量概念加以理解。学生在设计实验过程中的“控制变量意识”也并不强烈。

二、如何在科学实验设计与评价中培养学生创造力

学生在实验设计和评价方面存在一定的问题,通过归纳分析其原因,发现可以从以下方面进行改善。

(一)创设情境,培养问题意识

问题是科学探究的开端,学生有了问题,才能确立实验目标,学生的问题意识越强,在学习过程中产生的疑问就越多,思维也越活跃,对确立实验目标也越有帮助。所以,在日常教学中,教师要创设一定的教学情境,有目的地培养学生的问题意识,带领学生经历“发现问题—研究问题—解决问题”的过程。

陶行知的创造教育以生活为中心,塑造学生创造的意识、精神、志向、思维,从而培育全民族活力的教育。如在学习“我们来造‘环形山’”一课中,材料的选择直接影响实验的效果和结论,因此选择适合的材料至关重要。课上,笔者先出示肉眼观察到的月球和科学家用天文望远镜拍摄的月球照片,通过两张照片的鲜明对比,学生很快对月球上这些大大小小、深浅不一、分布杂乱的环形山产生了兴趣,学生很自然地提出问题:“环形山是怎么样形成的?”“我们要用什么方法来造环形山?”“造环形山的实验会用到哪些实验材料?”一系列问题的提出,也为后面的模拟实验的设计提供了基础。在设计模拟实验的环节中,笔者先通过提问来引发学生的思考,我的问题是“怎么样才知道环形山是陨石撞击形成的?”同时也给没有实验思路的孩子一些思考的方向。接着,笔者让学生有序地说出实验步骤,内容包含了问题的猜测、材料的选择、设计的过程、预期的效果等。这里对于模拟月球表面的材料选择,学生进行了激烈的讨论,有的学生认为选择沙子比较符合实际,有的学生觉得沙子太过松散,模拟陨石的石头在不同高度下落的时候,沙子上不能形成清晰的纹理,无法呈现出对比的效果。有的学生认为选择面粉与环境比较相符,因为面粉层比较厚实且疏松,模拟陨石的石头下落后会整体嵌入在面粉中,很好地保留了表面的凹坑,也比较真实地还原了陨石撞击月球表面的过程。最终大家一致同意用面粉来实验,效果也是出奇的好。在评价环节中,学生提到“模拟陨石的石头撞击模拟月球表面的面粉以后,面粉飞溅出去,形成的纹理和月球表面真实的环形山很接近。”“不管是什么形状的石头去撞击面粉,形成的环形山都是圆形的。”在这里,我感觉到学生已经身临其境地在思考了,重要的已经不是这堂课学生知道环形山是陨石撞击形成的这个知识点,而是通过这抽丝剥茧般的层层提问来解决一个个实验设计出现的问题,这样的课堂才是锻炼学生创造力的课堂,才能带给学生无限的想象和为培养创造力提供机会。

(二)提供平台,提升设计能力

为了培养学生的实验设计能力和评价能力,学校需要为学生提供完成科学实验操作的实验平台,给学生更多的机会去动手操作,让他们把一些他们已有的想法变成实际的实验。同时,由于学生自身的实验操作技能薄弱,需要教师充分讲解,引导思路。对于一些实验的操作,教师也应该向学生一步步展示完整的操作流程,让学生心中有个初步印象,对于实验中容易出错的地方,教师也应该重点讲解,让学生理解实验的原理,在学生掌握以后,教师再由扶到放,让学生自己尝试。示范不仅仅是正确实验步骤的展示,同时也是对学生错误操作步骤的警醒与校正。

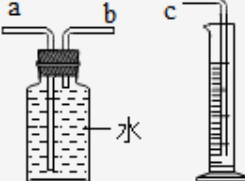

教师要启发并培养儿童的创造力,首要条件是要了解儿童,发现儿童的创造力。在“加快溶解”一课的教学中,学生根据已有的生活经验,对于影响物质溶解快慢的因素,都能很快地做出猜想。本节课的重点是让学生设计对比实验,明确对比实验中的相同条件和不同条件,同时重点掌握对比实验中只能改变一个条件,通过控制变量来研究影响物质溶解快慢的因素。由于学生猜测“温度的高低、是否搅拌、是否磨碎”三个因素对物质溶解快慢都有可能产生影响,而课堂时间有限,如果每个实验都花费时间去分组实验完成验证的话,显然是不大现实的,而且让学生重复做多次相似的实验,也会失去探究的兴趣,因此,在这环节的设计上,笔者先引导学生跟着笔者一起设计第一个对比实验“搅拌是否影响溶解的快慢?”首先做出假设,然后准备好实验所需要的材料,明确实验中的不同条件是一个需要搅拌,一个不需要搅拌,相同条件是除了是否搅拌外,其余条件都相同,如水的温度、方糖的大小、水量的多少等。这个实验学生容易出错的地方是搅拌棒的使用,因此在操作时笔者故意叮叮当当地搅拌,让学生加深印象,搅拌时不能碰到烧杯的底和壁。学生在掌握控制变量法后,就可以运用所学的方法设计另外两个因素“温度的高低”“是否磨碎”对溶解快慢的影响,学生按四人一个小组,可以根据兴趣选取想要研究的因素开展实验,按照之前和教师一起设计的第一个对比实验的模板进行,在学生实验过程中巡视指导,对于有错的操作也及时指出。由于是学生自己选取的实验,相对于此前课堂中教师指定的按部就班,学生兴趣更浓,更有小组在完成第一个实验后,有多余的时间又开展了第二个实验。

在这里教师做到由扶到放,及时指导。在实验结束后,又及时评价,让学生获得成功的喜悦感。课堂的最后,为了发挥学生的创造力,又令其参加了挑战赛,运用所学的方法最先溶解方糖的小组获胜,让学生学以致用。

(三)利用资源,引导知识迁移

收集有效的实验资料,才能保证科学实验的顺利进行,所以学生在明确实验目的、设计实验方案后,收集相关的实验资料就显得尤为重要了。随着现代科学技术的进步,一些高科技的发明为教师在教学上提供了很大的便利,能帮助教师利用这些资源引导学生进行知识的迁移。

我们要给学生以动手的机会,使他们在手脑并用中发展创造力。如在开展“月相变化”一课教学时,因学生在生活中经常见到月亮,对月亮也有一定的认识,课前教师可以先让学生收集一些月亮的照片或者自己动手画下自己见过的月亮的样子。课上,再让学生介绍自己的月亮照片,说说自己是什么时候看到的,在天空中的哪个位置看到的,以挖掘学生的前概念,帮助他们将自己头脑中比较零散的影像碎片整理成一个完整的知识点,从而掌握月相的概念——月亮在圆缺变化过程中出现的各种形状叫作月相。这里教师应重点讲解“相”,帮助学生掌握它指的是各种不同的形状。本节课的重点是月相的变化规律,教师要引导学生根据平时的观察及逻辑推理的方式将自己收集的月亮照片或自己画的月相按照时间的先后排序,贴在初一到十五中的某一天,然后再讨论哪一天的月相张数最多,哪一天的月相张数比较少,哪一张月相照片可能贴错位置了,很自然地就引出了后面的模拟实验,模拟月相变化的规律。学生选择手电筒模拟太阳,用皮球(用白粉笔把皮球的一半涂白)模拟月球,四个学生背靠在一起分别朝着四个方向模拟地球上的不同角度。当学生高举双手,拿着“月球”围绕“地球”转动,同时皮球上涂白的部分始终对着“太阳”,学生看清了月亮的圆缺变化,很容易就得出了结论。整节课,学生经历了画一画、贴一贴、想一想、做一做等实际操作,发现和总结月相变化的规律,然后将所学的知识再迁移应用到解决实际问题上,既培养了学生的逻辑思维能力,又锻炼了他们的创造能力。

(四)积极引导,训练控制变量

控制变量是学生在理解各种实验变量的概念基础上的概念运用。学生在对比实验中,能接触到很多类型的变量,如因变量、自变量等。如果缺乏对相关变量概念的深入理解,理解能力差的学生就不能很好地利用其来发现变量,而想要提高学生设计实验和评价实验的能力,就必须训练学生控制变量的意识。如教师在教授教学内容时,可以利用教学中的实验,通过一系列的提问,引导学生拆解实验步骤并分析其中的变量关系,以理解的形式去掌握变量的概念。此外,教师也应多提供给学生练习的机会,让学生在设计实验和评价实验的过程中,注重训练控制变量的意识,提升其创造能力。

学生创造力的培养,实质上是人的潜能向显能的“引发”过程。如在“电磁铁的磁力(一)”一课中,在探究“电磁铁的磁力大小与哪些因素有关”时,教师应先引导学生从线圈、铁芯、电池三个方面去思考。在学生做出假设前,要求学生说明“做出假设的理由”,避免他们天马行空地乱说。之后,在这三个方面学生都提出了比较实际的想法。如线圈,学生提到了线圈的粗细、长短、缠绕的圈数、缠绕的松紧度等;如铁芯,学生提到了铁芯的长短、粗细等;如电池,学生提出了电池的数量、电量的多少、电池的品牌等。对于学生的想法,教师都给予了肯定。假设之后,师生共同确定了本节课要研究的重点是“电磁铁的磁力大小与线圈圈数有关”的实验。这是一个对比实验,在之前的科学学习中,学生已经接触过不少,也知道了为了保证实验的公平性,应严格控制变量,这里只能改变其中的一个变量,也就是本节课要进行实验探究的变量——线圈圈数。线圈圈数是变量,而铁芯和电池是要严格控制的量,必须保持两组中的实验材料是一致的,只有这样,才能搞清楚电磁铁的磁力大小与线圈圈数有关。明确了实验要求后,为了让学生巩固控制变量的概念,在制订实验方案时,教师可以让学生重点汇报实验中应该保持哪些条件不变,说得越详细越好。学生在教师的引导下,学会识别变量、控制变量等设计对比实验并通过实验验证了“电磁铁的磁力大小与线圈圈数有关”,在实验中训练控制变量,在观察中验证实验猜测,促进了学生形成系统的逻辑思维能力,也为后续学习“电磁铁的磁力(二)”一课奠定基础。

综上所述,以陶行知创造教育思想为切入点,对培养学生的创造能力具有重要意义。作为肩负培养祖国下一代重任的教师,更应努力从课堂教学做起,从培养学生创造性思维做起,把创新真正落到实处。

参考文献:

[1]陈青青.陶行知创造的儿童教育思想探微[J].小学科学(教师版),2019(3):169.

[2]李东梅.金维才.陶行知创造教育理论的价值旨归[J].教育与教学研究,2020(4):90-100.

[3]陈世文.问题设置在科学教学中的实践[J].新课程(教育学术),2010(7):148-149.

[4]胡福明.浅谈小学数学教学中创造性思维的培养[J].新一代(下半月),2010(2):40.