浅析高中历史教学中学生史料实证素养的培养策略论文

2024-12-23 15:20:11 来源: 作者:liziwei

摘要:随着教育改革的深入,对学生核心素养的培养越来越受到教育工作者的重视。其中,史料实证素养是高中历史学科核心素养的重要组成部分,也是学生学习历史的必要能力。史料实证素养不仅有助于学生深入理解历史事件,还能培养其批判性思维和求真精神。基于此,文章简述了培养学生历史史料实证素养的意义,并从多维度探究了有效培养学生史料实证素养的策略,以期提高学生解读、论证史料的能力。

摘要:随着教育改革的深入,对学生核心素养的培养越来越受到教育工作者的重视。其中,史料实证素养是高中历史学科核心素养的重要组成部分,也是学生学习历史的必要能力。史料实证素养不仅有助于学生深入理解历史事件,还能培养其批判性思维和求真精神。基于此,文章简述了培养学生历史史料实证素养的意义,并从多维度探究了有效培养学生史料实证素养的策略,以期提高学生解读、论证史料的能力。

关键词:高中历史;史料实证素养;培养策略

对于高中生而言,史料实证素养是其学习历史的关键能力。教师应认识到培养学生史料实证素养的重要性,并应在教学活动中积极融入丰富的史料内容。这样,学生不仅可以借助详实的史料深入理解历史事件,还能在学习活动中提高运用史料的能力。因此,在高中历史教学过程中,教师应积极探索将史料实证融入高中历史课堂的策略,旨在潜移默化中培养学生的历史学科核心素养。

一、培养学生史料实证素养的意义

(一)激发学生学习历史的兴趣

史料作为历史的直接证据和主要研究材料,对于全面、深入地理解历史事件具有不可替代的作用。在高中历史教学中,教师通过精心选取和呈现史料,引导学生进行阅读和解析,能够使学生更直观地了解历史事件的真实面貌。同时,结合具体的历史背景和人物身份,学生也可以更深入地探究历史人物的内心世界,从而多维度地理解历史事件的来龙去脉,如此更能激发学生对历史事件的好奇心和探索欲望,显著增强学生学习历史的兴趣和动力。因此,在高中历史教学中注重对学生史料实证素养的培养,对于激发学生对历史的学习兴趣具有积极意义。。

(二)贯彻落实《课程标准》

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)中强调学生应具备独立思考和判断的能力,而史料实证素养的培养正是实现这一目标的关键。通过培养史料实证素养,学生能够更好地理解和分析历史事件,提升对历史知识的认知和理解。同时,史料实证素养还有助于学生形成严谨的学术态度和求真精神,培养批判性思维和创新能力。注重对学生史料实证素养的培养,不仅可以帮助学生更好地掌握历史知识,还能提高他们的历史思维能力和解决问题的能力,从而贯彻落实《课程标准》的要求。

二、在高中历史教学中培养学生史料实证素养的策略

(一)设置悬念,激发学生的史料实证兴趣

在高中历史教学中,教师可以采取设问的方式,巧妙地将史料与学科知识融合在一起。具体来说,教师可以发挥前置型作业的优势,鼓励学生通过预习或自主学习对史料进行加工和整理,并设置相应的悬念。随后,教师可根据这些悬念向学生提出问题,激发学生探索历史的兴趣,提升学生自主探究的欲望,从而为史料实证素养的培养作好铺垫。

以人教版高中历史必修《中外历史纲要(上)》中“xxx与xxx的诞生”一课的教学为例,教师可以为学生布置前置型任务,要求学生课前收集与xxx相关的史料,并结合史料分析xxx爆发的原因。为了完成这一任务,学生需通过翻阅书籍、网络搜索等方式,了解xxx的代表人物及其主要言论,并在网络上搜集1919年5月4日前后发行的报刊,摘抄xxx的口号,分析报刊上的主要事件,从中总结得出xxx的主要思想和目的,进而将结论与教材中的理论知识进行比较,综合探究xxx的影响。然后,教师可以在课堂中邀请学生分享前置型任务的探究成果。学生可在交流中取长补短,对五四运动爆发的原因和影响形成更全面的认识。综上,教师以布置任务的形式设置悬念,可以激发学生主动探究史料的兴趣,有助于学生形成良好的历史思维。

(二)鉴别史料,提高学生的史料实证能力

信息化时代下,学生获取知识的渠道多种多样,教师在培养学生史料实证素养时,要重视锻炼其鉴别史料的能力。为此,教师应以历史课堂为载体,在教学活动中引导学生认识到史料的严谨性、客观性,进而加强对史料的重视程度。在实际教学中,教师可以利用情境教学法,结合史料创设情境,让学生在真实、具体的情境中,深入感知史料,从而提高学生的史料实证能力。

以人教版高中历史必修《中外历史纲要(上)》中“明至清中叶的经济与文化”一课的教学为例。为了让学生掌握明清经济、文化领域的变化情况,教师在讲解社会经济发展的相关知识时,可以结合史料创设情境:“徐光启热衷新作物的试验和推广,当听到闽粤一带有甘薯的消息后,便从莆田引来薯种试种,并取得了成功。而后写下了《甘薯疏》,用以推广甘薯种植,经过整理后又被收入了《农政全书》。这一现象说明了什么?”学生在分析史料前需要先辨别内容的真伪性。经过查证,学生了解到徐光启是崇祯时期的官员,生于明朝中后期。当时新航路开辟将新的农作物带到了明朝,粮食高产解决了人们的温饱问题,也为经济发展奠定了基础。随后,教师可再向学生展示《明神宗实录》《西台漫纪》中记载苏州丝织业的相关史实,并提出问题:“有的人认为这种生产方式与西方资本主义生产关系的早期形态类似,可以被称为‘xxx萌芽’,你觉得这种说法正确吗?”有些学生认为:“明清时期的经济仍是以男耕女织、自给自足方式为主,社会经济发展是量变,而非质变。”还有些学生认为:“明清时期社会经济快速发展,机户出资、织工出力,这就是一种雇佣关系。”学生在鉴别和分析史料的过程中,能够清晰认识到明清时期社会发展的局限性,从而有效提高自身的史料实证能力。

(三)解读史料,培养学生的史料分析能力

根据《课程标准》,培养学生史料实证素养的重点在于引导学生正确解读史料,学生只有在正确解读史料的基础上才能合理运用史料,由此可见,解读史料能力是提高学生辩证思维能力的有效途径。对此,在高中历史教学中,教师应从“目的”“内容”“方法”三个维度,指导学生有序解读史料,使其在正确解读史料的过程中强化史料分析能力。

以人教版高中历史必修《中外历史纲要(上)》中“两次鸦片战争”一课的教学为例。为了让学生深刻理解两次鸦片战争造成的影响,教师需引领学生认真解读相关史料,分析其背后的社会发展规律。教师可先利用多媒体向学生展示“英国多次派人与xx交涉”等史实,并传授给学生解读史料的技巧,让学生在面对史料时学会如何进行深入分析。在这一过程中,学生会认识到,这些事件是鸦片战争发生的根本原因和导火索,同时,通过深入研究两次鸦片战争,学生会发现一些社会发展规律,如清政府“闭关锁国”,主动拒绝了与西方的文化交流,但工业革命的出现,使得xxx生产的大量商品无处倾销,清政府就成了英国商品输出的理想目标。然而,清政府自给自足的经济体系和有限的通商口岸无法满足英国对瓷器、茶叶、丝绸等商品的巨大需求,贸易的不平衡最终成了鸦片战争的导火索。接下来,教师再详细向学生讲解“鸦片”对人体的危害,并介绍“xxx禁烟事件”“亚罗号事件”的相关史实。学生了解到,在第一次鸦片战争中,英国用坚船利炮打开了清朝的国门,获得了种种特权,为了进一步打开xx市场,侵略者以“亚罗号事件”为由头发动了xxx,最终这场战争以清政府的失败而告终。

在学生解读完史料后,教师可要求其对解读成果加以总结,并从中深刻领会“落后就要挨打”的道理,以在未来的学习和生活中做到以史为鉴。

(四)借助真题,提高学生的史料运用能力

史料实证素养可以辅助学生解决历史学习中的问题,进而提高学生对史料的运用能力。在高考试题中,史料分析题目的比重日益增加,因此,在高中历史教学中,教师可以结合实际需求,从高考试卷中选取主观性题目,加强对学生史料实证题目的训练。在训练过程中,教师应准备内容丰富的史料,让学生在辨析史料的过程中收集有效信息,在脑海中还原完整的历史,引导学生运用史料分析能力解决问题,切实提高学生对史料的运用能力。

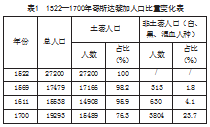

以人教版高中历史必修《中外历史纲要(下)》中“全球航路的开辟”一课的教学为例,教师可以选择高考真题,引导学生在训练中强化史料分析能力。如:结合表格内容(见表1),说明新航路开辟带来了哪些影响。

结合题目中的问题,学生需要从表格中获取史料信息,并结合自身已有的历史知识进行实证论证,深入分析“土著人口”与“非土著人口”比重变化所折射出的历史信息。如从地理位置上分析,哥斯达黎加是美洲国家,新航路开辟后殖民者对美洲进行了掠夺、屠杀等暴力征服,使得当地土著人口锐减。同时,欧洲、非洲等地移民的到来,又使得非土著人口增加,这充分说明了新航路的开辟是伴随着血腥、暴力征服的。诸如此类通过史料实证题目的训练,学生一方面可以全面理解历史事件的意义和影响,另一方面还可以提高自身运用史料解决问题的能力。

(五)信息技术,拓宽史料内容广度

在以往的高中历史教学中,教师多会指导学生阅读和分析教材中的史料素材,但受到篇幅的限制,其中的史料信息大多是不完整的。因此在培养学生史料实证素养时,教师应充分发挥互联网的优势,向学生展示完整且丰富的史料内容,并以微课的形式展现出来,以拓宽史料内容的广度,便于吸引学生主动探究历史真相,深度解读史料内容。

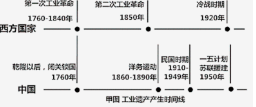

以人教版高中历史必修《中外历史纲要(上)》中“清朝前中期的鼎盛与危机”一课的教学为例。为了让学生在探究历史的过程中掌握历史发展规律,教师应以“时间”为抓手,对比中西方的历史发展脉络。在课堂初始阶段,教师可以从政治、经济、军事等方面,向学生介绍“康乾盛世”时期,康熙、雍正、乾隆三位皇帝对国家的统治。使学生认识到正是由于这些政策,才巩固了封建主义制度的统治地位。与此同时,英国却发生了xx的变革,国王的权力逐渐被削弱,资产阶级势力迅速壮大。由此,通过对比中西方国家xx的发展历史,学生能够因地制宜地分析xxx未能发展壮大的原因。然后,教师可继续展示乾隆、嘉庆时期英国派使团来华,要求扩大贸易、增设通商口岸的史料,引导学生思考:“‘闭关锁国’政策的提出是否与清朝国力由盛转衰有关?”学生在探析中能够进一步认识到外交政策的约束是影响国家经济发展的关键因素之一。最后,教师可再展示教材中的“学习拓展”板块内容,要求学生利用网络查找资料,了解“人丁税”“摊丁入亩”等改革政策的措施、演变线索及历史意义,指导学生在了解外因的基础上分析内因。如上,教师借助互联网衔接多重知识,能够让学生对人物、时间和事件的史实形成深刻的认识,在提高学生历史学习实效的同时提升其史料实证素养。

三、结束语

总的来说,史料实证素养是学生学习历史的必备能力之一。在高中历史教学中,将史料与教学内容相结合,让史料成为连接当下和历史的“桥梁”,有助于学生正确理解历史知识。因此,教师在课堂中应灵活运用史料设计教学活动,让学生明确史料对历史学习的重要性,并有效培养其利用史料分析问题、解决问题的能力,从而提高学生的历史学科核心素养。

参考文献:

[1]王建军.基于史料实证视野下高中历史教学模式探究[J].学周刊,2023(32):133-135.

[2]刘曼.新课标背景下的高中历史课堂教学有效路径[J].中学课程辅导,2023(27):99-101.

[3]鞠峰.基于价值取向的高中历史课堂建构初探[J].读写算,2022(36):150-152.

[4]张明辉.高中历史图像史料的分析与运用[J].中学课程资源,2022,18(12):11-14.

[5]赵力.核心素养视域下结合史料的高中历史教学策略[J].求知导刊,2022(35):47-49.