林木育种学课程思政教学改革探索论文

2024-12-23 14:33:45 来源: 作者:liziwei

摘要:林木育种学是林学专业的核心课程。“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是高校教育需要回答的根本问题,在林木育种学课程教学过程中如何回答这一根本问题,是新时代下课程教学改革的核心内容之一。基于此,在xxx关于教育的重要论述的指导下,结合多年的教学经验和总结,开展了林木育种学课程思政改革的实践。通过对思政元素的挖掘与课程思政的探索,调整教学方式,旨在让学生在掌握林木育种学理论和主要技术方法的同时,立足行业发展需求树立社会责任感,激发学生的主观能动性,增强学生的创新意识。

摘要:林木育种学是林学专业的核心课程。“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是高校教育需要回答的根本问题,在林木育种学课程教学过程中如何回答这一根本问题,是新时代下课程教学改革的核心内容之一。基于此,在xxx关于教育的重要论述的指导下,结合多年的教学经验和总结,开展了林木育种学课程思政改革的实践。通过对思政元素的挖掘与课程思政的探索,调整教学方式,旨在让学生在掌握林木育种学理论和主要技术方法的同时,立足行业发展需求树立社会责任感,激发学生的主观能动性,增强学生的创新意识。

关键词:林木育种学;思政元素;线上线下混合式教学;教学设计

林木育种学是以遗传学理论为基础,研究林木良种选育和繁育相关理论与技术的应用学科,为林业的高效、高质量发展提供坚实的保障。“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的根本问题,专业课程教学中如何更好地回应这一问题,是新时代课程思政改革的核心内容之一。因此,需在xxx新时代中国特色社会主义思想的指导下,按照xxx对高校课程思政教育的指导精神,对教学内容进行解构,深入挖掘本课程中蕴含的思政元素,做到专业课程教学与思政教育的有机融合,并不断创新教学方法,引导学生思考、体会课程中的思政元素。通过课程思政教学改革探索,让学生在掌握林木育种学理论和主要技术方法的同时,立足行业发展需求树立社会责任感,激发学生的主观能动性,培养学生的创新意识,具有重要的意义。

一、林木育种学课程思政的主要切入点

贵州大学是国家“双一流”建设高校,是教育部、贵州省人民政府共建高校。如何服务地方经济社会高质量发展,是其课程思政建设过程中需要重点考虑的问题。因此,贵州大学林木育种学课程思政元素的挖掘与利用,可从以下三个方面切入:第一,从“两山理论”、生态文明建设需求、贵州省大生态战略以及贵州省林业发展现状和需求等方面,介绍林木育种学各部分内容如何服务、支撑国家和地方的战略发展,增强学生的家国情怀以及责任感与使命感;第二,结合袁隆平、朱之悌等农林育种院士的科研精神与成长历程,激发学生的科研探索热情,培养其优秀品格,并结合教师团队自身的科研经历,让学生加深对科技创新的认识;第三,结合时政热点、专业实际与行业发展,对林学精神、林业人情怀进行解读,引导学生厚植专业情怀,传承林学精神。

二、林木育种学课程思政教学方式改革

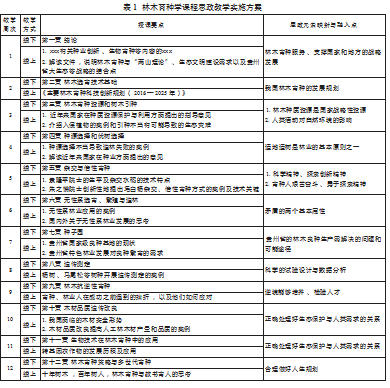

在教学方式上,可在传统线下教学的基础上,充分利用超星学习通等网络教学平台,采用线上线下相结合的教学方式,并结合案例教学、启发式教学、研讨式教学等多种教学手段,引导学生独立思考。其中,课堂教学(线下)环节,每次课程设计、融入1—2个思政点并精确传递,使学生在学习专业知识的同时接受思政教育。线上教学的内容设置,则重点结合xxx近年强调的种业创新、生物育种、科技创新等xxx,以及每节课程对应的思政元素相关事例,引导学生自主阅读、感悟,并开展讨论,交流学习心得。以陈晓阳和沈熙环主编的教材《林木育种学(第2版)》为例,课程教学可分12次完成,每次课程的教学方式、授课要点、思政元素映射与融入点如表1所示。

12个周次“线下+线上”的课程思政教学预期成效依次如下:第一,从宏观角度把握林木育种学的重要性,以及其在国家和地方经济、社会发展中起的重要作用及具体体现,树立责任感和使命感;第二,了解我国林木育种面临的问题、预期解决思路以及主要的科技创新点,了解林木育种技术的主要理论基础及关键科学问题;第三,了解种质资源的重要性,以及种质资源的保护与合理利用,思考从林木育种的角度如何保障生态安全,增强人与自然环境和谐共生的意识;第四,明确适地适树是林业发展的基本原则之一,正确认识林业的周期性,学会选用优良的种苗,了解种业在保障国家安全中的重要作用;第五,感悟科学精神,探索创新精神以及育种人艰苦奋斗、勇于探索的精神;第六,从矛盾的基本属性角度分析无性系林业的优缺点,在实践中掌握辩证唯物主义的主要论点;第七,用所学知识分析生产实践中的具体问题,并尝试给出解决方案,提高分析问题能力、理论与实践结合能力;第八,了解试验设计在科学研究中的重要作用,了解如何通过数据分析总结科学规律,强调原始数据的重要性;第九,正确地面对挫折,培养迎难而上的勇气;第十,了解林木育种在保障我国木材安全中发挥的作用及国家储备林建设的重要性;第十一,合理分析、研判转基因植物的应用,了解转基因技术在植物种质资源创新中的重要作用,以及林木转基因技术应用中可能存在的潜在生态风险及应对措施;第十二,通过树木树人的引申,结合自身特点,对今后的发展作出中长远规划,树立远大目标,一步一个脚印走好人生路。

在考核方式上,采取平时学习和卷面考核相结合的方法,提高平时成绩所占比例,改变一次期末考试决定最终成绩的传统考核方式。引入过程性考核,通过学习平台全面统计每次线上学习情况,提高平时成绩考核的科学性和有效性。而讨论内容中,可将对思政点的把握作为评分标准之一。最终平时成绩占50%,包括线上学习及讨论交流30%、实验15%、线下课堂表现5%;考试成绩占50%,闭卷考试。

三、教学设计案例

教学内容:线下课堂教学讲授杂交育种的概念及意义,林木杂交育种技术;课后线上自学教师团队提供的袁隆平院士生平与贡献相关资料,探索、集成水稻杂交育种技术的主要过程。

思政映射与融入点:导入新课环节,介绍袁隆平院士通过创新水稻杂交技术,为我国粮食产量提升作出的重大贡献;引导学生学习袁隆平院士勇于探索的精神,了解其将科学研究与生产紧密结合,将论文写在祖国大地上的具体实践。

教学目标:掌握杂交育种技术。

教学重点:杂交育种的主要技术环节。

教学难点:准确把握杂交育种技术各个环节。

教学思路:杂交育种是林木种质创新的主要手段之一,操作技术简便,较易掌握,成本低廉。通过对每个技术环节涉及的主要知识点进行讲解,加深学生对该技术环节的把握,使学生清晰了解为什么要这么做。此外,由于树种生长周期长短差异非常大,因此要强调整个杂交育种技术的整体性,讲解如何根据树种特性进行统筹安排。

主要教学方法:启发式归纳法,引导学生归纳每个环节的技术要点;案例教学法,以杨树为例,介绍杂交育种各环节主要技术。

教学过程及各阶段时间分配:上次课程主要内容回顾,2分钟;导入新课4分钟,此部分添加上述思政映射与融入点;讲授新课42分钟;小结2分钟。

课后作业要求:学生思考并讨论袁隆平院士提出的杂交水稻技术与本次课介绍的林木杂交育种技术的异同点有哪些,关键技术的突破点在哪里,以及袁隆平院士身上体现出了哪些精神及优良品质。

综上所述,本次林木育种学课程思政教学改革,挖掘了课程中蕴含的思政元素,线下课程教学对思政内容进行“点睛”,并利用线上教学平台通过文字、视频材料对该思政要点进行拓展,促进学生自主学习。此外,教学大纲的改革,要求教师结合课程的特点,梳理当前思政教育工作的重点,对课程知识点进行细致分析,寻找思政元素融入专业课教学的最佳“切入点”,明确思政教育融入教育教学全过程的方式方法。在教学方式和方法上,通过合理的教学设计,采用多种教学手段,合理融入思政元素,避免出现为了课程思政而刻意融入思政元素的现象,从而让思政教育与专业课教学有机融合,相互促进,实现“1+1>2”的育人效果。教师是思政育人工作的主体,不断增强教师的育人意识和课程思政教学能力,是提升课程思政教学效果的重要保障。此过程的重点和难点主要在于:一是如何结合中央、省重大战略及本课程知识体系,挖掘和利用思政元素,将课程内容与思政元素进行有机结合,更好地实现知识传授、能力培养和价值引领的统一;二是如何通过多种教学方式、手段,充分调动学生的积极性、自主性,实现以教师为主导、学生为主体的教学相长的育人过程,让学生在掌握专业知识的同时,思政素养也得到提升,落实立德树人根本任务。

参考文献:

[1]陈晓阳,沈熙环.林木遗传育种学[M].北京:中国林业出版社,2020:1.

[2]李伟.案例教学法在林木育种学中的应用[J].教育教学论坛,2017(13):181-182.

[3]林万龙,何志巍,崔情情,等.高等农林院校课程思政建设的机制创新与路径探究[J].中国农业教育,2020(4):16-20.

[4]石彦君,李扬.五分钟林思考:林业院校课程思政改革的探索与实践[J].中国农业教育,2020(4):25-28.

[5]吴建慧,杨青杰.基于超星学习通平台的园林植物遗传育种学课程线上混合式教学的探索[J].中国林业教育,2021(2):50-53.

[6]龚一鸣.课程思政的知与行[J].中国大学教学,2021(5):77-84.

[7]鄢显俊.论高校“课程思政”的“思政元素”、实践误区及教育评估[J].思想教育研究,2020(2):88-92.