基于“专创”“实创”“竞创”融合的高校创新教育体系建设论文

2024-12-23 11:47:35 来源: 作者:liziwei

摘要:文章首先分析了高校创新教育面临的问题,然后论述了基于“专创”“实创”“竞创”融合的高校创新教育体系建设,包括建立“三位一体”全方位立体式的“专创融合”框架、设计全过程递进式的“实创融合”方案、打造互促互利的“竞创融合”模式。

摘要:文章首先分析了高校创新教育面临的问题,然后论述了基于“专创”“实创”“竞创”融合的高校创新教育体系建设,包括建立“三位一体”全方位立体式的“专创融合”框架、设计全过程递进式的“实创融合”方案、打造互促互利的“竞创融合”模式。

关键词:“专创”;“实创”;“竞创”;创新教育体系;高校

在“大众创业、万众创新”的背景下,创新创业教育已经正式被纳入高校人才培养体系。创新是创业的源泉,创新的价值在于创业。没有创新的创业就像无源之水、无本之木,是没有生机活力、缺乏底蕴的创业。因此,创新是高水平创业的基础和前提。大学生作为新时代社会主义的建设者和接班人,是未来创新的主力群体,故如何切实培养好大学生的创新思维、意识和能力是当前高校创新教育的重点,也是难点。

一、高校创新教育面临的问题

当前,创新教育已经在全国高校中全面开展,但在实施过程中逐渐暴露出一系列问题,影响了创新教育的实施效果,阻碍了创新教育质量的进一步提升。笔者经过梳理,发现创新教育面临的主要问题如下。

第一,高校开展的创新教育多为通识教育,创新案例没有具体针对某一专业,且学生对创新教育的重要性认识不足、重视程度不够,普遍“重专业、轻创新”,甚至认为创新教育与专业教育无关,并将创新教育与专业教育分割对待,学习积极性不高,进而导致创新教育与专业教育“两层皮”。

第二,高校认识到创新教育的重要性,在各专业的人才培养计划中均加入了创新方面的课程,但大多数课程都是理论课,以讲授创新方法为主,对于创新方法如何应用则局限于课堂上教师对创新案例的讲解,这使得学生缺少应用创新方法的平台和机会。同时,创新教育“重理论、轻实践”,实践训练强度不够,即便部分课程采用了项目式教学,在课程中能够结合具体项目对学生进行创新实践训练,但从本科四年人才培养的时间维度来看,创新思维、意识和能力的训练时段仍比较集中,一般集中在一学期完成,这就容易导致学生对创新的理解及对创新方法的应用出现“消化不良”。另外,创新能力培养目标层次感不强,未遵守循序渐进的培养规律。

第三,高校创新实践与学科竞赛没有实现互促互利,形成合力。学科竞赛是很好的创新实践平台,但目前学科竞赛缺乏创新理论的指导,导致学生创新实践成果未应用到学科竞赛中。同时,高校未充分利用学科竞赛平台更新创新实践内容,且学科竞赛也未能对学生创新实践成果进行很好的检验,没有起到“试金石”的作用。

针对以上创新教育面临的问题,本文拟基于“专创”(专业+创新)、“实创”(实践+创新)、“竞创”(竞赛+创新)融合,对高校创新教育体系建设加以探究,以便解决这些问题。

二、基于“专创”“实创”“竞创”融合的高校创新教育体系建设

(一)建立“三位一体”全方位立体式的“专创融合”框架

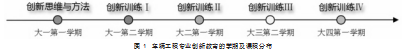

笔者现以所在高校的车辆工程专业为例,对建立“三位一体”全方位立体式的“专创融合”框架加以论述。本专业创新教育的学期及课程分布如图1所示。其中,“创新训练Ⅱ”课程与“创新训练Ⅲ”课程之间有一年时间没有创新教育的相关安排,而这段时间恰恰是学生进入专业课程学习的阶段。这个空白期不利于创新教育保持连贯性,也不利于通识创新训练与专业创新训练的衔接。另外,学生存在将创新教育与专业教育分割对待,“重专业、轻创新”,对创新教育重视程度不足、学习积极性不高的问题。因此,将创新教育有机融入专业教育,形成“创新理论课程+创新实践环节+专业课程”的“三位一体”创新教育形式,对确保创新教育的连贯性及创新理论与创新实践的衔接都有着重要意义。笔者认为,将创新教育有机融入专业教育,打通创新教育与专业教育之间的壁垒,能够形成“通识创新+专业创新”的全方位立体式创新教育形式,这是提高学生对创新教育兴趣和重视程度的重要手段。下面将论述如何将创新教育有机融入“汽车构造”课程,有效衔接通识创新和专业创新、创新理论和创新实践,进而建立“三位一体”全方位立体式的“专创融合”教育框架。

“汽车构造”课程是车辆工程专业的学位课、专业必修课,是学生接触的第一门专业课,共64学时。该课程由理论教学、实验教学、讨论课和课程项目四个教学环节组成。其中,课程项目是该课程训练学生解决复杂工程问题的主要教学环节,旨在培养学生的工程实践能力。笔者认为,将创新方法引入课程项目的实施过程,运用创新方法结合专业知识解决实际工程问题,既培养了学生的工程实践能力,又在专业实践中训练了学生的创新思维、创新意识和创新能力,实现了创新教育的有机融入,这是“专创融合”教育框架的重要组成部分。由于在开展“汽车构造”课程项目之前,学生已经具备创新的理论基础,也经历了“创新思维与方法”课程、“创新训练Ⅰ”课程、“创新训练Ⅱ”课程的实践训练,只是创新实践还未与专业相结合。因此,“汽车构造”课程项目是运用创新方法解决专业复杂工程问题的首次尝试,是“专创结合”的初次实践,能够为“创新训练Ⅱ”课程与“创新训练Ⅲ”课程之间的有序无缝衔接奠定基础。在课程项目实施的过程中,教师要引导学生运用所学的专业知识及创新方法,针对当前汽车某些总成零部件在构造上的缺点和不足提出改进方法,首先应让学生针对当前汽车总成零部件的具体结构,运用TRIZ理论中的功能分析、因果链分析、裁剪和特性转移等分析问题的工具,将自身遇到的初始问题转化为可用创新方法解决的问题模型。通过功能分析,学生可以从创新的视角出发,以创新的思维方式全面系统地分析需要研究的总成零部件,找出其功能上的缺点,并找到有缺陷的结构。因果链分析可以对之前找到有缺陷的结构开展进一步分析,探究造成结构缺陷背后隐藏的原因和矛盾,探明一系列能够解决问题的可行方向,且沿着这些方向解决任意一个缺陷背后隐藏的原因和矛盾,都可以解决本项目的工程问题。而裁剪和特性转移可以构建一些原系统没有的新问题,这样通过解决构建的新问题,同样可以实现本项目的目标。另外,针对相同的关键问题,可以将其转化为不同的问题模型,如技术矛盾模型、物理矛盾模型和物-场模型等,并运用相应的创新理论工具(如阿奇舒勒矛盾矩阵法、功能导向搜索法等)探求解决方法。概言之,将创新方法引入“汽车构造”课程项目,不但可以填补“创新训练Ⅱ”课程与“创新训练Ⅲ”课程之间创新教育的空白,而且可以将创新教育初步与专业教育相结合,为“创新训练Ⅲ”课程和“创新训练Ⅳ”课程的开展奠定基础。

通过在“汽车构造”课程项目中引入创新方法,学生已经可以运用创新的理论方法解决实际问题。这里的实际问题包括专业和非专业问题。其中,运用创新方法解决非专业问题已经通过“创新训练Ⅰ”课程与“创新训练Ⅱ”课程进行了训练。而“汽车构造”课程项目则对将创新方法运用到解决工程问题进行了初探,但应用对象只限于汽车构造的知识范围,即课程项目以解决汽车总成零部件结构方面的问题为主,与其他课程知识的关联性不强。同时,这些问题的综合性不足,不能将学生学习的多门课程知识进行串联并使学生运用其解决更复杂的工程问题。至此,“创新训练Ⅲ”课程和“创新训练Ⅳ”课程就发挥了综合的作用。“创新训练Ⅲ”课程的选题与“汽车构造”课程项目不同,其题目内容不局限于某一门课程,而是涉及某一课程群(由几门课程组成)。学生要想完成“创新训练Ⅲ”课程的任务,必须前期修完课程群的课程,掌握相关的专业知识并完成课程项目的训练。“创新训练Ⅲ”课程旨在使学生基于所学课程群专业知识并结合之前在专业课程中训练的创新能力建立问题模型,接着选用合适的创新方法,并结合创新工具分析问题模型,进而提出问题的解决方案。“创新训练Ⅳ”课程则是毕业设计前期的准备环节。因此,“创新训练Ⅳ”课程是专业教学环节与毕业设计之间的过渡,也是毕业设计的序幕。其选题难度与毕业设计一致,但不同的是,“创新训练Ⅳ”课程侧重能够针对具体的工程问题,运用创新方法提出方案并进行设计、开发,且在考虑社会、健康和环境因素条件下对原有设计进行改进创新。同时,“创新训练Ⅳ”课程不需要像毕业设计一样完成设计的全过程,重点在于方案的提出、论证和设计,或者说是毕业设计前针对复杂工程问题运用创新方法提出创造性解决方案的最后阶段的训练。

可见,将创新教育融入专业课程项目,可有效衔接创新教育理论课程、非专业创新训练和专业创新训练,完成通识创新和专业创新的平稳过渡,最终形成“三位一体”全方位立体式的“专创融合”框架。

(二)设计全过程递进式的“实创融合”方案

创新教育的显著规律之一是其体现出的阶段性。英国心理学家华莱士发现与创新相关的活动分为四个阶段,分别为准备阶段、孕育阶段、顿悟阶段和验证阶段。可见,创新活动具有很明显的阶段性且各阶段的活动呈现出递进性,故创新教育应遵守创新活动的规律。但目前高校开展的创新教育多以教授创新方法为主,且多以理论课的形式开设,对创新方法的实践不够,也不能够证明所用的创新方法是否可以解决实际问题。不难看出,当前高校开展的创新教育实际多局限于创新活动的准备阶段和孕育阶段,创新活动的顿悟阶段和验证阶段还未开展,且创新教育多在集中时间段开展,没有认识到学生对创新的消化理解也是循序渐进的。因此,将创新教育集中在一个学期并只开设一门理论课是远远不能达到学生创新能力培养要求的,也是不符合创新活动和教育规律的。

笔者所在高校的车辆工程专业设计了全过程递进式的“实创融合”方案。除了开设一门“创新思维与方法”理论课,还设置了“创新训练Ⅰ”课程、“创新训练Ⅱ”课程、“创新训练Ⅲ”课程、“创新训练Ⅳ”课程,且分别分布在大学本科的四个学年,训练内容层层递进。“创新思维与方法”是本专业创新教育的入门课程,也是全过程递进式的“实创融合”方案的根基,开设在大一学年的第一学期,以理论教学为主,旨在使学生了解创新的意义和目的,并教授学生创新工具及方法,以培养学生的创新意识。该课程对应创新活动的第一阶段,注重创新理论的学习,能够为创新活动的进一步开展提供必备的技能保障和思想准备。为巩固上一学期“创新思维与方法”课程的学习成果,并使学生进一步熟悉运用创新方法解决实际问题的步骤和流程,在大一学年第二学期开设“创新训练Ⅰ”课程,为期1周。由于大一阶段还没有开设专业课,学生没有专业知识储备,因此“创新训练Ⅰ”课程中设置的问题多为非专业问题或生活中常见的问题,这易于激发学生的兴趣。学生则要根据资源分析结果及问题,选用较简明的创新方法,并熟悉运用创新方法解决问题的步骤,且能够结合创新工具分析的结果提出问题的解决方案。该课程主要针对创新活动的第二阶段和第三阶段。在该阶段,学生有充足的时间经历创新活动的孕育和顿悟过程,自身也会对创新活动的特点和流程有更深刻的认识和体会。为进一步巩固“创新训练Ⅰ”课程的训练成果,在大二第一学期开设“创新训练Ⅱ”课程,为期1周,旨在将“创新训练Ⅰ”课程提出的解决方案具体化,以检验解决方案的可行性,同时在训练过程中鼓励学生制作实物或模型,验证运用创新方法解决实际问题的效果。该课程主要针对创新活动的第四阶段,重在训练学生将创新思维转化为创新行动,并通过创新行动产生创新成果,进而使创新成果反过来可以检验创新全过程的合理性。在大三第二学期开设“创新训练Ⅲ”,为期3周,由于学生此时已经具备一定的专业知识,故训练内容聚焦到专业领域。比如,针对汽车在设计制造过程中的实际工程问题,运用创新方法提出问题的解决方案并设计具体落地实施的技术路线,同时学习解决该实际工程问题所需的专业软件或实验设备的使用方法。在“创新训练Ⅲ”课程的基础上,大四第一学期开设“创新训练Ⅳ”课程,为期4周。该课程主要是根据“创新训练Ⅲ”课程制定的解决方案和技术路线,运用创新方法开展创新实践活动,并通过理论建模、仿真分析和实验验证等手段验证创新效果。

可见,从“创新思维与方法”课程到“创新训练Ⅳ”课程,实现了创新活动从理论到实践的升华,从而确立了全过程递进式的“实创融合”方案。这种创新教育方案符合创新活动递进式的阶段特点,符合学生的学习习惯,符合创新教育的规律。

(三)打造互促互利的“竞创融合”模式

学科竞赛是课内外实践教学环节的系统整合优化,是新工科人才工程实践能力培养方式改革的重要途径。其对于优化传统人才培养体系,加强学生工程实践创新能力培养具有独特和不可替代的作用。目前,众多高校均开展了各类基于竞赛的实践活动,但从具体的实施情况来看,真正全身心参与学科竞赛并有切实收益的学生群体范围还不够大,也就是说学科竞赛仅是创新实践的试验田和示范区,其“红利”还不能“普惠”所有学生。若要最大限度地发挥学科竞赛的作用,就应将学科竞赛中的案例(题目)移植到人才培养方案中的实践教学环节,使专业所有学生都能从学科竞赛中汲取养分。但学科竞赛的案例(题目)不能直接作为实践教学内容,这主要是由于学科竞赛的内容面向少数参加竞赛的学生,其中案例(题目)从工作量到难度都比较大,不适合作为面向全体学生的一般性实践教学内容。因此,需要将学科竞赛案例(题目)中蕴藏的复杂工程问题进行加工、提炼并进行分类,使之成为适合全体学生的不同层级实践教学内容,以打造互促互利的“竞创融合”模式。

下面以中国大学生电动方程式汽车大赛(For-mula Student Electric China,FSEC)为例,说明学科竞赛与创新教育互促互利的“竞创融合”模式。中国大学生电动方程式汽车大赛是一项由高校车辆工程等汽车相关专业的在校学生组队参加的汽车设计与制造比赛。各参赛车队按照赛事规则和赛车制造标准,在一年的时间内自行设计和制造出一辆在加速、制动、操控性等方面具有优异表现的小型单人座休闲赛车,且能够成功完成全部赛事环节的比赛。与中国大学生方程式汽车大赛(油车)相比,中国大学生电动方程式汽车大赛更侧重电机、电池和电控系统的设计,其中蕴含的工程问题相比油车更为复杂,且学科交叉性更强。若要将其中的工程问题作为实践教学的题目,需将竞赛中实际的工程问题进一步筛选、加工和提炼,之后通过反复地论证选取整车动力系统(电机、电池)的参数匹配及整车控制策略的设计和验证中的工程问题,按照其难度和涉及专业知识的范围,分别作为课程项目、创新训练及毕业设计的题目。整车动力系统(电机、电池)的参数匹配所用到的主要理论知识来自“汽车理论”课程,因此“汽车理论”课程要以电动方程式赛车为研究对象,对整车动力系统(电机、电池)的参数进行匹配,以便使赛车达到最优的动力性和经济性目标。此项目要求学生在理论计算后,在Cruise软件中对赛车的动力性和经济性进行仿真实验,验证参数匹配的正确性。由于课程项目学时有限(6学时),学生短时间内在软件中搭建整车模型有一定难度,因此整车模型一般由教师预先给出,学生只需要在整车模型中将自己设计的参数输入并进行仿真实验即可,这也是根据实际情况对实际工程问题的筛选、加工和提炼。“汽车理论”课程中的参数匹配方法是不要求创新的,但在“创新训练Ⅳ”课程(4周)中要求学生运用创新方法对整车动力系统(电机、电池)的参数进行匹配,在Cruise软件中搭建电动方程式整车模型并进行仿真实验。在毕业设计(15周)的过程中则要求学生根据“汽车理论”课程和“创新训练Ⅳ”课程中匹配的动力系统参数,运用创新方法设计电动方程式的整车控制策略并进行硬件在环仿真实验,以便更加接近工程实践。

可见,将学科竞赛中的实际工程问题用到实践教学中,要根据学生的普遍能力、实践环节的学时及实验的条件适当“改良”,以便更贴合大多数学生的培养规律,进而生成互促互利的“竞创融合”模式。

三、结语

xxx报告提出,“坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”“着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”。科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略三大战略一体谋划、一体部署、一体推进,体现了科教融合、创新发展的鲜明导向,其中人才是创新驱动的核心,是强国的根本,而教育则是人才培养的基本工程。高校开展创新教育的根本目的是为国家培养创新人才,而创新人才的培养质量关系到国家发展战略的实施,因此一个高效的创新教育体系承担着为国家实施三大战略筑牢根基的重要作用。对此,积极探索基于“专创”“实创”“竞创”融合的高校创新教育体系建设路径就显得尤为重要。通过实践可知,只有根据专业特点,设计相应的方案,并打造符合实际需求的模式,才能构建起基于“专创”“实创”“竞创”融合的高校创新教育体系,从而打破创新教育与专业课程之间的壁垒,促进创新教育体系向更深处发展。

参考文献:

[1]陈武林,杨无敌.创新创业教育政策执行的制约因素及路径调适:基于政策执行过程模型的解释[J].江苏高教,2023(1):44-50.

[2]李德丽,刘立意.“科教产教”双融合拔尖创新人才培养逻辑与范式改革:基于创新创业实验室的探索[J].高等工程教育研究,2023(1):189-194.

[3]郭广军.遵循教育规律深化高教改革培养创新人才:读《高等教育学讲座》[J].长沙民政职业技术学院学报,2022,29(4):85-89.

[4]姚婷,张清.从系统论看高校创新创业教育的有序与无序[J].黑龙江高教研究,2023,41(1):132-137.

[5]张建华,李飞,夏正龙.地方高校新工科创新创业人才培养模式探索[J].高教学刊,2022,8(36):51-54.

[6]高轶鹏.大学生创新创业能力培养模式研究[J].长春工程学院学报(社会科学版),2022,23(4):99-102.

[7]孟丽,郑鹏.地方本科高校创新创业教育体系与人才培养模式研究[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(23):69-71.

[8]赵旭,王锐昌,陈东,等.广普式和精英式融合的创新教育模式构建[J].中国冶金教育,2020(3):64-67.

[9]蔺中,梁燕秋,任磊,等.中国高校创新教育改革研究[J].教育教学论坛,2020(14):1-2.

[10]王菲.新时代大学生创新教育机制研究[J].新西部,2020(8):146-147.

[11]郑清春,王娜.高校创新教育的内涵、问题及路径选择[J].黑龙江高教研究,2017(9):159-161.

[12]王晓艳,梅俊强.基于创新教育理念的大学生教育管理[J].山西财经大学学报,2022,44(S2):61-63.

[13]江艳,王海,于洋,等.基于学科竞赛的非硕士点本科高校工科生创新教育思考[J].现代商贸工业,2022,43(21):108-109.

[14]李梅梅.基于创新教育理念的高校教育管理研究[J].科教导刊,2022(24):5-7.

[15]董亭亭.大学生创新创业教育培养路径探析[J].佳木斯大学社会科学学报,2022,40(4):196-197,200.

[16]隋荣娟,张洪丽,刘海燕.基于TRIZ理论的应用型高校创新教育教学体系[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(8):1-3.

[17]魏淑清.创新教育理念下高等数学课程教学改革探究[J].山西广播电视大学学报,2021,26(4):45-49.

[18]樊桂清.认知视阈下高校创新教育中创新思维培养研究[J].创新与创业教育,2020,11(6):82-86.

[19]崔诣晨.高校课堂学习共同体创新教育的任务驱动模式[J].山东教育(高教),2020(12):44-46.

[20]黄兆信,李雨蕙.美国密歇根大学创新教育及其启示[J].浙江社会科学,2020(8):140-147,160.

[21]宋文娟,任仲佳.中德高校科技创新教育的对比与启示[J].文化创新比较研究,2020,4(23):187-189.

[22]孙卫红,赵春鱼,宋明顺,等.基于学生创新周期的高校创新教育探索与实践:以中国计量大学为例[J].高等工程教育研究,2020(4):168-173.

[23]高仓健.学科竞赛服务高校创新创业教育:价值、困境及优化理路[J].煤炭高等教育,2022,40(2):8-13.

[24]宋培娟.以学科竞赛推动民办高校艺术设计创新人才培养模式研究与实践[J].吉林广播电视大学学报,2020(8):75-76.

[25]孙远韬,张氢,朱玉田,等.面向工程教育认证的以学科竞赛为载体的高校创新型人才培养研究[J].高教学刊,2020(21):29-32.

[26]马爽,张铁华,时晓磊.以学科竞赛为载体的创新思维训练体系构建及践行改革探究[J].现代交际,2019(6):29-38.

[27]孙巍.理工科高校开展学科竞赛“链式”创新创业教育体系思考[J].课程教育研究,2019(1):12-14.

[28]xxx.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在xxx第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).