小学科学融合STEM教育理念的课堂实践研究论文

2024-12-10 11:56:57 来源: 作者:dingchenxi

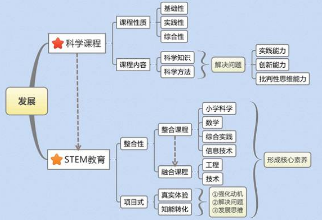

摘要:小学科学课程是一门体现科学本质的综合性基础课程,课程内容将科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等核心素养的培养有机融入学习过程。这对科学教师的教学活动提出了更高要求,需要教师改变以往单一的课堂讲授方式,以培养学生的学科素养、能力为导向进行教学方法创新。

[摘要]小学科学课程是一门体现科学本质的综合性基础课程,课程内容将科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等核心素养的培养有机融入学习过程。这对科学教师的教学活动提出了更高要求,需要教师改变以往单一的课堂讲授方式,以培养学生的学科素养、能力为导向进行教学方法创新。STEM教育理念的融入,为该学科教学方式的转变提供了思路与方向。本文从STEM教育理念的基本内涵、主要特征入手,结合教学实践分析了STEM融入小学科学的有效策略,旨在促进该学科教学质量的提升。

[关键词]小学科学;科学教学;STEM教育理念

科学技术是第一生产力,作为教育工作者,必须具备宏大的国际视野,加强对学生科学素养培养的重视。以往教育教学中,小学科学课程一直处于边缘地位,并未受到学校、教师的足够重视,课堂教学都止步于读概念、看视频,学生动手实践的环节较少。《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的出台对小学科学课程教学提出了新要求,强调该学科教学要重视通过开展实践活动来培养学生的科学素养,在很大程度上推动了该学科的改革进程。STEM教育理念则强调培养学生运用所学知识、思维解决实际问题的能力,重视发展学生的实践能力、综合能力,其本质上与该学科课程标准相互契合。因此,作为小学科学教师,在实际教学中应积极探索两者融合的路径方法,真正将STEM教育理念渗透日常教学活动,以推动小学科学教学改革,提升其教学质量。

一、STEM教育理念的基本内涵

STEM是由美国学者提出的一种跨学科综合素质教育理念,这一教育理念主要由四方面内容组成,其中S指Science(科学)、T指Technology(技术)、E指Engineering(工程)、M指Mathematics(数学)。STEM教育理念强调在开展教学活动时,要重视引导学生从不同学科内容出发思考、学习相关知识,是一种跨学科学习的教育理念。《义务教育科学课程标准(2022年版)》延续了“技术与工程领域”这一课程内容,并指出小学阶段应重视围绕STEM教育理念开展教学活动,培养学生的综合能力素养。

二、STEM教育理念的主要特征

第一,学科整合性。STEM是一种重视跨学科教学的教育理念,相比传统教育理念,该理念更重视对不同学科知识的关联和融合。虽然传统单一学科教学有较强的专业性和针对性,但同时具有内容单一的弊端,不利于学生对不同学科知识的融合关联,在一定程度上限制了学生综合应用各学科知识解决实际问题的能力。STEM教育理念则更重视对不同学科知识的融合,强调知识的整合性、整体性,以此来帮助学生实现对不同学科知识的关联、对知识的融会贯通,在潜移默化中提升学生解决问题能力和多种学科素养。

第二,思维发散性。传统教学多以单科知识为主,容易限制学生的思维发展。STEM教育理念的应用,则能弥补单科知识教学的不足,在充分突出学生学习主体性的同时,以问题、情境创设等方式引导学生运用已有的知识经验,从不同角度来思考、探索、解决问题,以此来实现对学生发散思维的培养。同时,引导学生自主分析问题、解决问题,为学生提供整合、创造、利用知识的平台,在无形中实现对学生逻辑思维和发散思维的培养。

第三,实践学习性。STEM教育理念的一项突出特征即实践学习,与传统教学相比,该教育理念更关注学生实践学习能力的发展情况,重视组织学生开展实践活动,让学生在相应问题的引导下,主动利用已有知识经验展开问题探讨和分析,并在此过程中对相关知识进行整合,从而培养学生的自主学习能力、实践能力及跨学科思维。

第四,团队合作性。团队合作也是STEM教育理念的突出特点,该教育理念重视凸显教学活动的综合性,但每个学生的能力有限、优势特长不同,仅仅依靠一个人很难兼顾各方面能力的需求。正因如此,STEM教育理念对学生团队合作意识、合作能力的发展也有较高的关注,重视以小组合作方式开展教学活动,旨在让学生在参与合作学习的过程中逐渐形成合作意识、发展合作能力。

三、STEM教育理念融入小学科学课堂的有效策略

(一)通过趣味教学,提高学生学习兴趣

兴趣是学生学习的内在驱动力,学生对某一学科产生了兴趣,其学习效率往往会明显提升。因此,在应用STEM教育理念开展小学科学教学时,为了最大化地发挥教育理念的价值、提升该学科的教学成效,必须想办法让学生对该学科学习产生足够的兴趣。因此,实际教学中,教师在践行STEM教育理念的同时,需要对小学生的心智、认知等各方面情况进行综合考量,以尽可能为学生营造轻松、愉快的课堂氛围,通过趣味化教学激发学生的学习动机,为课堂教学效率的提升奠定基础。

例如,在教学教科版小学科学六年级上册“昼夜交替现象”时,教师可以先通过微课视频,为学生展示“地球自转形成昼夜现象”,将这一抽象的自然现象直观地呈现在学生眼前,以快速聚焦学生的注意力。在此基础上,教师可以结合数学学科中“负数”的相关知识,带领学生分析理解“昼夜温度变化中,白天温度高,夜晚温度低;夏天温度高,冬天温度低”的地理现象。教师还可以引导学生利用“小地球仪”“手电筒”等工具模拟“昼夜交替”这一实验,并对“昼夜交替”中温度变化情况进行记录,让学生在实践操作中对昼夜变化规律形成更深刻的认知,同时激发学生的科学探究兴趣和热情。此外,教师还可借助信息技术手段,用VA实景技术为学生呈现不同的方位图、气温变化图,让学生理解昼夜交替过程中,地球上不同的国家和地区可能分别处于白天和黑夜的状态。通过趣味教学,不仅能够激发学生对科学知识学习的兴趣,还能通过科学与数学学科、信息技术的融合,帮助学生充分地理解相应科学现象,提升课堂教学效率。

(二)通过问题引导,发展学生思维能力

课堂提问是一项重要的教学手段,也是激活学生思维、增强师生互动的有效方式。通过合理地创设问题,可以改变既往教学中教师“一言堂”的教学模式,让学生在问题的引导下,主动去探索解决问题的路径,凸显学生的课堂主体性,这对构建高效课堂、促进学生思维发展均有积极帮助,与STEM教育理念所强调的以学生为主体、发展学生探究能力的教育要求相契合。为此,应用STEM教育理念开展小学科学课程教学时,教师需要深入研究教学内容,并围绕教学内容合理地设置问题,以问题引领学生参与到学习活动中,让学生主动去探索知识、解决问题,从而实现对学生思维能力、问题解决能力的培养。

例如,在教学教科版小学科学六年级下册“建造塔台”时,教师可以借助信息技术手段,为学生呈现生活中常见的各种塔台图片,之后,教师再引导学生回想“你还见过哪些塔台?”以此来活跃学生思维,增进课堂互动。与此同时,教师可以进一步提问:“塔台怎么建造才能既坚固又节省材料?”虽然学生对于塔台较为熟悉,但是对其建造原理的了解则非常少,通过问题设置,则可以有效激起学生的好奇心,促使学生发散思维去思考问题。此外,教师可以利用工程学中“建立模型”的思想来带领学生学习探索,将抽象的科学现象、科学原理,以可操作、可触摸的实物模型方式呈现出来,以便加深学生对高塔搭建中所蕴含科学原理的理解。以这样的方式教学,既能激发学生对科学知识的求知欲,又能培养学生将问题转化为实物模型的能力,从而实现对学生思维能力、学习能力的锻炼发展。

(三)通过实践教学,锻炼学生实践能力

科学学科有很强的实践性,同时STEM教育理念有明显的实践性特征。为此,教师在应用STEM教育理念组织开展科学课程教学时,也需要尽可能地体现该学科的实践性特征,从具体的教学内容出发,组织学生开展适宜的实践活动,为学生实践能力、知识应用能力的发展创造条件。

例如,在教学教科版小学科学三年级上册“校园的树木”时,教师可以先为学生讲解和分析本课的基本知识,之后可突破教室和实验室的局限,组织学生带好活动工具,如纸笔、尺子、环保袋、放大镜等,到校园内开展以“校园树木观察”为主题的实践探究活动。具体实践中,教师可以将学生分成不同的小组,并引导各小组成员自主展开讨论,以明确“组内成员如何分工?”“应该用哪些方法观察树木?”“如何记录观察的内容?”等问题,然后让各小组根据本组的讨论结果,投入实践活动,高效完成观察活动。从具体活动情况来看,有的小组按照“由远及近”的原则,对校园内的树木展开观察,并以简笔画的方式记录了观察到的内容;有的小组采用对比分析的方式,对校园内的树木进行观察比较,并以图文结合的方式呈现出树木的异同;有的小组则通过捡树叶、标本的方式来对树木的特征进行记录呈现。在完成观察、记录后,教师则可带领学生回到课堂上,引导各小组成员展开研讨交流,对本小组的实践观察结果进行总结,最后由小组代表进行阐述,在此过程中,各小组间可以相互补充观点,通过小组间的思维碰撞,进一步完善本小组的观察结果。通过这样的方式进行教学,既能体现STEM教育理念的实践性特征,又能为学生创造团队合作的机会,学生在参与实践活动的过程中,团队合作意识、合作能力得到发展,也在具体实践中培养了观察能力、思维能力、实践能力,这对学生综合能力素养的提升有很大的促进作用。

(四)通过学科整合,培养学生综合能力

小学科学课程知识有很强的综合性,STEM教育理念也强调通过开展跨学科教学活动来实现对知识的整合、促进学生综合能力发展。为此,在应用STEM教育理念开展科学教学活动时,教师需要打破传统就单科讲单科的教学观念,重视探索、挖掘不同学科知识间的关联,通过学科整合来丰富教学内容,为学生深刻理解知识、灵活应用知识创造条件,从而实现发展学生综合能力的教学目标。

例如,在教学教科版小学科学五年级上册“光和影”时,教师可以从教材内容出发,帮助学生设计探究任务,让学生通过实践探究去切身感受“光”和“影”。具体教学中,教师可将学生分成若干个学习小组,让学生以小组合作方式共同完成探究任务。具体任务设置如下:

任务1:在学校内相同的位置,观察一天内不同时间(早、中、晚)太阳的位置,同时观察不同时间自己影子的方向、长短变化。

任务2:在学校内选取一棵树,以这棵树为参照物,观察不同时间(早、中、晚)太阳的位置及自己的影子。

任务3:将任务1、任务2观察到的情况记录下来,结合数学学科中所学的“柱状图”知识进行结果整理,并根据绘制的柱状图分析一天内阳光下影子的变化规律,最后选派小组代表对本组的任务结果、讨论结论进行展示与呈现。

通过这样的方式进行教学,能够有效弥补传统教学的局限性,一方面,通过设置探究任务,组织学生以小组为单位共同参与其中,可以在充分发挥学生主观能动性的同时,为学生创设小组合作的机会,从而充分体现STEM教育理念的团队合作特性,实现对学生合作意识、合作能力的锻炼。另一方面,通过探究任务的设计,可以实现科学学科与数学知识、地理知识的融合,有利于丰富课堂知识内容,助力学生实现对不同知识的有效整合和贯通,锻炼学生对知识的灵活应用能力,从而有效实现发展学生核心素养的教育目标。

四、结语

综上所述,在培养核心素养的教育理念下,传统单学科的教学方式已经不能满足社会对人才的需求,培养具备运用多学科知识综合分析和解决问题的综合型、创新型人才已成为当前教育教学活动开展的重要任务,为STEM教育理念在各教育阶段的渗透和融入创造了条件。作为小学科学教师,今后教学中仍需不断探索STEM教育理念的实施路径,以真正实现对学生综合素养能力的提升。

参考文献:

[1]杨玉佩.STEM教育理念融入小学科学教学实践探究——以“电路出故障了”一课为例[J].创新人才教育,2020(1):69-72.

[2]谭志锋.基于STEM教育理念的小学科学教学项目设计研究[J].智力,2022(4):130-132.

[3]姚毅锋,许立希.STEM教育理念下的小学科学单元整合案例开发与教学实践——以“声音”单元为例[J].教师教育论坛,2021(12):60-62.

[4]谢莹,宋红兵.依托小学科学教材设计STEM项目式学习的有效策略——基于“制作小乐器”的个例分析[J].教育观察,2021(11):79-82.