转化思想在“数与代数”教学中的应用论文

2024-11-27 13:50:32 来源: 作者:dingchenxi

摘要:转化思想是数学思维的核心要素,对于学生学习“数与代数”起到了重要的助力作用。然而,部分教师在未能正确认知转化思想的情况下,机械地将其应用于“数与代数”教学中,这引发了许多教学问题,导致“数与代数”的教学效果不尽如人意。

[摘要]转化思想是数学思维的核心要素,对于学生学习“数与代数”起到了重要的助力作用。然而,部分教师在未能正确认知转化思想的情况下,机械地将其应用于“数与代数”教学中,这引发了许多教学问题,导致“数与代数”的教学效果不尽如人意。本文将进行转化思想在“数与代数”教学中的应用的理论研究和实践研究。在厘清转化思想的内涵的基础上,总结转化思想的应用原则,深入分析教学案例,挖掘转化思想在实际教学中的应用方法和技巧,以期能够解决转化思想在“数与代数”教学中存在的问题。

[关键词]小学数学;转化思想;数与代数;应用原则;应用策略

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出“三会”目标,即通过义务教育阶段的数学学习,学生逐步会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界。“用数学的思维思考现实世界”是“三会”目标中的一项,是指让学生发挥数学思维作用,揭示客观事物的本质属性,建立数学与对象、数学与现实世界之间的逻辑关系;灵活地运用数学知识、方法分析、解决现实世界中的实际问题。众所周知,转化思想是数学思维的核心素养,是学生思考现实世界的助力。因此,在实施“数与代数”教学时,教师要善于应用转化思想,让学生在建构新旧知识联系的同时,掌握问题解决方法,同时发展多样能力,尤其让学生学会“用数学的思维思考现实世界”。

一、转化思想的界定

转化思想是在遇到新问题时,借助新旧知识之间的联结,使用适宜的转化方法,将新问题转化为简单的旧问题,借此解决新问题的数学思想方法。从认知论角度来看,转化思想是借助新旧知识之间的联系来转变问题条件或内容,在一定程度上降低问题难度。从方法论角度来看,转化思想是利用学过的方法将复杂的知识转化为简单、易解的问题,通过解决问题来掌握复杂的知识。有效应用转化思想于“数与代数”教学中,可以使学生化未知为已知、化抽象为具体、化复杂为简单,轻松地解决问题,做到知其然知其所以然,掌握知识及知识间的关系,建构知识体系,习得学习方法,发展思维能力、问题解决能力等,提高“数与代数”学习效果。

二、转化思想在“数与代数”教学中的应用原则

转化思想的应用原则是教师在“数与代数”教学中应用转化思想的指导,在一定程度上决定了教学效果。在“数与代数”教学中应用转化思想应遵循以下原则。

(一)生活化原则

生活化原则即在现实生活中抽象出数学问题,用所学的数学知识、方法解决问题。现实世界是数学的“沃土”,蕴含着多种多样的数学现象。学生在体验生活的过程中接触了一些数学现象,建构了感性的生活认知。在学习“数与代数”时,学生面对熟悉的生活现象,可以主动地迁移已有认知,站在数学的角度提取问题,分析问题,解决问题。与此同时,新课标倡导培养学生数学应用能力、问题解决能力。学生通过运用转化思想,可以灵活地运用不变的数学知识解决不同的实际问题,提高数学应用能力和问题解决能力。

(二)熟悉化原则

熟悉化原则是指将未知的数学知识(问题)转化为学习过的数学问题。小学“数与代数”中的整数、小数、百分数、分数等之间有着密切的关系,呈现层层递进的态势。基于此,在应用转化思想实施“数与代数”教学时,教师必须遵循熟悉化原则,引导学生迁移已有认知,探索、创造新知,把握知识之间的关联,建构知识结构。同时,学生会因此主动地应用转化思想探究其他数学知识。

(三)简单化原则

简单化原则是指将复杂的数学问题转变为简单的数学问题。大部分小学生的数学认知水平不高,抽象思维能力不强,面对复杂的数学问题往往无所适从。这需要教师引导学生立足不同知识点之间的关系,引导他们将复杂的问题转化为简单问题,并运用学过的知识、方法进行解决。学生顺利地解决数学问题,既可以感受到数学学习的乐趣,还可以把握知识联系,掌握问题解决方法,有利于增强“数与代数”学习积极性。

三、转化思想在“数与代数”教学中的应用策略

在遵循生活化、熟悉化、简单化原则的基础上,教师要围绕具体的教学内容,使用适宜的策略应用转化思想,让学生在掌握数学知识的同时,习得转化思想,发展多样能力,提高学习效果。

(一)建立转化联结,奠定转化基础

无论是将未知转化为已知,还是将抽象转化为具体、将复杂转化为简单,都以新旧知识之间的联结为基础。因此,在实施“数与代数”教学之前,教师要研读不同课时的教学内容,把握不同知识点之间的联结,做到心中有数,有准备地引导学生进行转化。

例如,异分母分数的加、减法与同分母分数的加、减法之间有着密切的关系。在“异分母分数的加、减法”这节课上,学生需要回顾所学内容,运用同分母分数的加、减法来探究异分母分数的加、减法的运算方法。基于此,教师可以在课堂上出示一些同分母分数加、减法算式,引导学生运算。在运算时,学生会调动已有知识储备,运用所学的方法解决问题,并进一步地认知同分母分数加、减法的计算法则。在学生运算结束后,教师可以鼓励他们呈现运算结果,并就此做出点评。与此同时,教师可以选取学生代表描述同分母分数加、减法的运算法则,认真聆听,发现问题,有针对性地进行指导。之后,教师可以引导学生思考问题:“在计算同分母分数加、减法时,为什么不改变分母,只加减分子?”学生会再次迁移已有认知,积极探寻同分母分数加、减法的运算规律。教师可以趁机在黑板上书写几个异分母分数加、减法算式,鼓励学生进行运算。在前期准备工作的辅助下,大部分学生可以获得计算思路,尝试将异分母分数加、减法算式转化为同分母分数加、减法算式。教师可以把握时机,继续围绕新旧知识之间的关联,引导学生体验转化活动,推动新知课堂发展。

(二)体验探索活动,明晰转化路径

新课标倡导数学教学活动化。即依据教学需要,引导学生体验探索活动。引导学生体验探索活动的过程正是教师渗透数学思想的过程。以转化思想为例,学生在此过程中可以厘清转化路径,知道“从哪儿来”“到哪儿去”,扎实掌握转化路径,提高转化水平。因此,在“数与代数”课堂教学过程中,教师要联系具体的教学内容,组织适宜的探索活动,助力学生明晰转化路径。

例如,在“植树问题”课堂教学过程中,教师可以出示例题:“在一条长度为100m的小路一边植树,每隔5m栽种一棵。在两端都要栽树的情况下,一共可以栽种多少棵树?”基于此,教师可以鼓励学生阅读题目,圈点勾画题已知条件,并将其转化为自己能理解的内容。有学生边圈点勾画边思考,将原题目转化为了“路长100m,两树相距5m,路两头都栽树”。教师就此进行提问:“按照这样的植树方式,一共可以植多少棵树?可以用什么样的方法来验证自己的猜测?”在问题的驱动下,大部分学生会开放思维,提出不同的猜想。然而,他们当中的大部分人自主绘制线段图,借此来验证自己的猜想。在验证的过程中,不少学生发现:题目中给出的数据较大,很容易出现思维混乱问题。基于此发现,他们主动地提出问题:“能不能将大数转化为小数,如将路长100m转化为路长10m?20m?”

教师可以在赞赏学生良好表现的基础上,重新出示例题:“在一条长度为20m的小路一边植树,每隔5m栽种一棵。在两端都要栽树的情况下,一共可以栽种多少棵树?”与此同时,教师可以鼓励学生作图、列式、计算。在直观的线段图的辅助下,大部分学生可以厘清已知条件和问题之间的关系,列出算式,得出结果,亲身地感受到转化思想的应用价值。

在体验探索活动的过程中,学生将复杂转化为了简单,并借助线段图解决了问题,建构了数学认知,尤其是厘清了转化路径,汲取了转化经验,有利于灵活地运用转化思想解决此类问题,提高学习效果。

(三)开展随堂训练,内化转化方法

转化思想作为一种数学思想方法,是数学问题解决方法的一般化。在体验数学探索活动的过程中,学生可以掌握转化思想。学用结合是学生增强认知的途径。因此,在实施“数与代数”教学时,教师要在尊重学生学情的基础上,根据具体的数学教学内容,设计随堂练习,引导学生迁移应用,灵活地运用转化思想解决问题,实现转化思想的有效内化。

例如,在“比例”课堂教学过程中,大部分学生虽然通过体验探索活动建构了一定的认知。但是,受个性差异的影响,他们之间的认知水平不尽相同。教师可以依据教学内容,设计难度不同的随堂练习题,最大限度地让全体学生都能获得内化转化方法的机会。

1.解比例

(1)x∶5=4∶10

(2)0.4∶x=1.2∶2

2.解应用题

(1)用长度为72厘米的铁丝围成一个长方形。围出的长方形的长和宽的比例是5∶4。这个长方形的面积是多少?

(2)一个长方体纸盒的所有棱长和为240厘米。长、宽、高的比例是5∶3∶4。请问,这个长方体的体积是多少?

其中,应用题比解比例题有一定的难度,且应用题中的三个问题的难度逐渐递增。学生可以根据自身的学习情况选择相应的题目进行解答。在解答的过程中,学生会迁移已有认知,把握不同知识点之间的联系,将复杂的问题转化为简单问题,轻松地解决问题。

在既定的随堂练习时间结束后,教师可以组织讲评活动,按照低水平—高水平的顺序选取学生代表,鼓励其讲述解题思路、方法和结果。在此过程中,教师可以认真倾听,确定学生代表是否应用了转化法。在未能运用转化法的情况下,教师可以进行指导。在成功运用转化法的情况下,教师可以组织总结活动,帮助学生进一步地强化认知。

通过体验随堂练习活动,学生既可以灵活地运用转化法,加深理解,还可以积累问题经验,提高问题解决水平,一举两得。

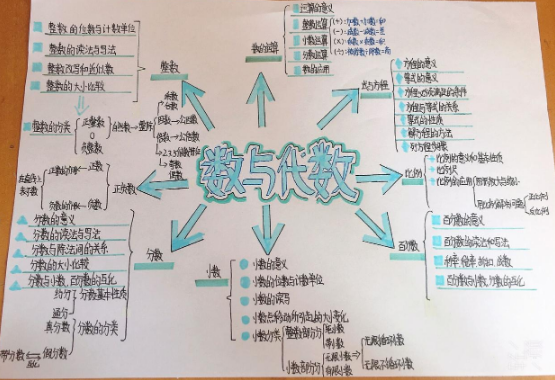

(四)完善知识框架,体会转化思想

知识框架是学生把握知识联系的助力。有关联的知识点是学生运用转化思想的支撑。在学习“数与代数”的过程中,部分学生受到数学思维、数学认知等因素的影响,会出现知识“碎片化”问题,无法建构不同知识点之间的关联,影响转化思想的深刻体会。针对此情况,教师要站在教学整体角度,采用适宜的方式引导学生回顾课堂学习过程,梳理知识,把握知识之间的关联,由此建构出较为完善的知识框架,同时潜移默化地体会转化思想,提高课堂学习效果。

例如,在“小数乘法”课堂教学即将结束时,教师可以为学生布置学习反思任务:“在学习本节课的过程中,你学到了哪些知识?使用了什么样的方法来学习知识的?”在任务的驱动下,大部分学生会开放思维,在脑海中浮现课堂学习全过程。有学生发现自己的课堂认知漏洞,向教师或其他同伴寻求帮助,在一定程度上完善认知。

在学生自主反思后,教师可以给予他们表达机会,要求他们按照“先学了什么,再学了什么,然后学了什么”的方式进行表达。在表达的过程中,一些学生会讲清楚探究知识的方法,如“我们将小数乘法转化为了整数乘法,发现二者之间的一致性。于是,我们用整数乘法法则推导小数乘法法则”。在此过程中,教师可以有针对性地进行补充。之后,教师可以鼓励学生绘制思维导图,利用有关联系的框架展示知识点及探究方法。如此,学生可以逻辑清晰地把握不同知识点之间的关联,以及知识点背后蕴含的转化思想,建立较为完善的知识结构,加深对转化思想的体会,为灵活地运用转化思想奠定基础。

综上所述,培养转化思维对于小学生在“数与代数”领域的学习至关重要。将转化思维融入“数与代数”的教学过程,有助于学生深入掌握学习方法,激发他们的主动性,积极投身数学探究,通过联想和应用相关数学知识,将未知转化为已知,复杂转化为简单,抽象转化为具体,从而轻松解决数学问题,掌握数学知识。同时,学生也能学会运用转化思维,锻炼解决问题和数学应用的能力,从而提升学习“数与代数”的效果。鉴于此,小学数学教师需高度重视培养学生的转化思维,依托日常教学,基于恰当原则,采用合适策略引入转化思维,设计多元化的数学活动,为学生提供体验的机会,促进其全面发展。在教学实践中,教师应不断反思,识别并针对性地改进转化思维的应用问题,提高应用效率,推动“数与代数”教学的进步。

参考文献:

[1]董文彬,杨明全.基于转化思想的图形度量单元整体教学建构—以小学数学“多边形的面积”单元教学研究为例[J].教育科学论坛,2023(19):22-26.

[2]徐群群.基于转化思想的小学“数与代数”教学应用研究[D].淮北:淮北师范大学,2022.

[3]郭振华.以“转”为径,深“化”其思—探究转化思想在小学数学中的运用[J].数学大世界(下旬),2022(2):98-100.