走出小学语文阅读教学情境创设的“三无”误区论文

2024-11-27 10:40:15 来源: 作者:dingchenxi

摘要:在新课程标准的指导下,情境创设已经逐渐演变成为语文教学过程中一种不可或缺的教育手段。然而,在当前的小学阅读教学中,很多情境的创设却陷入了情境“无意义”“无学生”“无文本”这三大误区中,这些误区严重影响了阅读教学的效果和质量。

[摘要]在新课程标准的指导下,情境创设已经逐渐演变成为语文教学过程中一种不可或缺的教育手段。然而,在当前的小学阅读教学中,很多情境的创设却陷入了情境“无意义”“无学生”“无文本”这三大误区中,这些误区严重影响了阅读教学的效果和质量。为了能够有效地进行小学语文的阅读教学情境创设,教师应当以这三大误区作为切入点,深入分析和理解其产生的原因和影响。然后,针对每一个误区,制定出相应的解决策略,从“无”到“有”,有效地提升阅读教学的整体效果,从而增强学生的阅读能力,提高他们的语文素养。

[关键词]小学语文;阅读教学;教学情境;创设误区;对策措施

阅读教学在语文教学中占据着重要的地位。随着教育改革的不断深化,我国的阅读教学模式也在经历着前所未有的活跃与变革,其中“创设情境”这一理念在当前的教学实践中逐渐显现出其重要性,受到广大语文教师的重视。“创设情境”改变了教师主导的单一教学模式,增添了课堂教学的趣味性,使得学生能够更加积极地参与到阅读学习中来。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)强调了增强课程实施的情境性和实践性,以此来推动学习方式的根本变革。在这一理念的指导下,越来越多的小学语文教师开始投入更多的精力和创意,致力构建丰富多彩的阅读教学情境,以期激发学生的学习兴趣和阅读能力。

然而,从现阶段的一些教学实践来看,阅读教学的情境创设往往会陷入“无意义”“无学生”“无文本”三大误区。这些误区在一定程度上制约了小学语文阅读教学的进一步发展。因此,只有寻找有效的解决策略,小学语文阅读教学才能在新的教育理念指引下,实现质的飞跃,更好地服务于学生的全面发展。

一、小学语文阅读教学情境的创设误区

(一)情境“无意义”

课程标准要求从学生实际生活出发,创设出丰富多彩的学习情境。当前的小学语文阅读教学情境创设的第一大误区是脱离生活实践、客观现实,情境“无意义”。

1.教学情境脱离生活实践

所谓教学情境脱离生活实践,即指阅读教学中所创设的情境与学生的实际生活脱节,缺乏现实生活的关联性。语文学科本身蕴含着深厚的人文精神。在设计阅读教学情境时,理应融合人文与生活的元素。然而,有教师在构建教学情境时,仅以文本中人物的生活为蓝本,引导学生深入探讨人物的行为、精神特质以及思想情感等元素。这种做法使得教学情境与学生的现实生活割裂,难以激发学生的共鸣,特别是对学生在日常生活中的认知提升和经验积累帮助不大。

2.教学情境脱离客观现实

客观现实是指学生的真实经历。在真实经历下,学生可以建构良好认知,积累生活经验。尤其,在阅读课堂上,学生会在体验情境的过程中自觉迁移已有认知、经验,积极地探寻新知内容。然而,在当前的小学语文阅读课堂上,部分教师为了创设教学情境而创设教学情境,忽视学生的真实经历,将自己想象中的学生的虚假经历作为教学情境资源。例如,大部分学生没有观赏过钱塘江大潮,甚至都没有听说过钱塘江大潮。教师却忽视这一客观现象,只呈现了一幅图片,就想将学生带入钱塘江情境,同时鼓励学生描述自己观赏过的钱塘江大潮。学生在缺乏生活经历的情况下往往只能保持沉默。

(二)情境“无学生”

学生是阅读教学的参与主体,是教师创设教学情境的出发点和落脚点。教师创设的教学情境本应是学生学习的“服务者”。然而当前的小学语文阅读教学情境创设陷入了“无学生”的误区。该误区具体表现为:

1.教学情境缺少学生视角

情境视角是构建教学情境的出发点,在设计阅读教学情境时,应以学生为中心,即从学生的视角出发来构建情境。文学创作者在撰写儿童文学作品时,往往会置身于儿童的立场,运用儿童的语言和方式,以确保作品能够吸引儿童的兴趣并促进他们的阅读理解。同理,在创设阅读教学情境时,我们也必须站在儿童的立场上,使用他们能够理解的语言,否则可能适得其反。遗憾的是,目前一些阅读教学情境是从教师的角度出发,忽略了学生的感受。

2.教学情境阻碍个性发展

在构建阅读教学情境时,我们不仅要考虑学生是否能够沉浸在情境中、是否能够理解阅读材料,还要关注学生是否能通过这一过程实现个性发展。毕竟,促进学生个性发展是语文阅读教学的重要目标之一。特别是考虑到小学生之间存在的认知差异显著,且他们拥有丰富的想象力,教师应当更加注重实施个性化的阅读教学。但现状是,小学语文阅读教学情境反而限制了学生的个性发展。例如,在学生体验教学情境的过程中,一些教师依然用“标准答案”来评判学生的回答。这导致学生往往机械式学习,重复标准答案,而缺乏个性化的思考和表达。

(三)情境“无文本”

阅读文本是教师创设阅读教学情境的依据。但是,部分教师在创设阅读教学情境时却陷入了“无文本”的误区,即情境创设无中生有、情境创设生搬硬套。

1.情境创设无中生有

教科书中的大多数阅读材料都富含情感和意境。如果在阅读课上能用恰当的方法重现这些文本中的情境,学生就能深入体验,形成独到的阅读理解。遗憾的是,有些教师忽略了原文的情境,仅凭个人的教学经验来设置教学场景,这使得创设的情境与原文中的相去甚远。

2.情境创设生搬硬套

教学情境的创设应基于阅读材料的情境。然而,许多教师在设计教学情境时,往往忽略了原文的情境,而是从网络、辅导书或他人的教案中寻找灵感。在“拿来主义”的影响下,直接将其照搬到自己的语文课堂上。这种做法导致所创设的教学情境与学生的实际学习状况存在显著差异,得不到好的教学效果。

二、走出小学语文阅读教学情境创设误区的对策

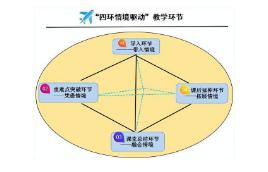

教学情境是在教学过程中教师依据教学需要和学生学情,有目的、有计划地创设具有一定情感色彩的、形象生动的教学场景。创设教学情境是指教师利用实物、表*、视*、图画等来创设教学场景。教学情境与知识相互依存。学生在体验教学情境的过程中会积极地与环境互动,迁移已有认知,建构新知。在正确认知教学情境和创设教学情境的情况下,小学语文教师应当立足小学语文阅读教学情境的创设误区,采用有针对性的方式创设教学情境,实现教学情境的价值。

(一)让情境“有意义”

让情境“有意义”是指贴近学生生活实践、客观现实地创设教学情境。

1.因材创境,生活展境

学生的生活实践是他们自己的,并非教师或作者的生活实践。因此,教师在设计阅读教学情境时,应始终把学生的日常体验作为教学设计的核心,精心挑选与教学目标相符的生活情境,激发学生的积极参与。

例如,在学生的成长过程中,他们已经度过了许多个春节,与家人共庆佳节,对吃团圆饭、贴春联等多样的春节风俗并不陌生。《元日》这首诗描绘了古时迎新年的场面,取材自民间,抓住了点燃爆竹、饮屠苏酒、更换桃符等生动的春节习俗,勾勒出一幅欢乐祥和的过年景象。这首诗中的部分内容与学生们的生活经历紧密相连。因此,教师可以挑选一些本地庆祝春节的精彩视频在电子白板上播放,将学生引入熟悉的节日氛围中。在此过程中,教师可以鼓励学生分享自己所知的春节传统。抓住这一时机,教师可以播放关于《元日》的微课,带领学生穿越到北宋时期,去探索古代的春节风俗。在这样的情境体验中,学生能够运用自己的生活经验去思考古代的春节习俗,并深入理解诗人的创作背景。

2.情创真境,身临实境

所谓情创真境,即在坚守教育初心的基础上,创造出与客观现实相符合的教学情境。当教师怀揣一颗童心与学生互动时,能够以真挚的情感去感动学生,缩短师生之间的距离。特别是在将学生带入真实的教学场景中时,更能激发学生的积极参与和体验,帮助他们建立真切的情感体验。

例如,《曹冲称象》这篇文章讲述了称量大象重量的方法。此方法涉及“排开水的体积等于浸入水的体积”这一原理。对大部分小学生而言此原理抽象、难懂。在这样的情况下,他们很难理解曹冲提出的称象方法。科学实验是小学生喜欢的活动,也是小学生建立直接认知的方式。在课堂上,教师可以在讲述文本内容的同时,使用石头、塑料碗、水盆、苹果等生活中常见的物品来操作实验。大部分学生会认真观看,进入实验情境中,借助实验现象了解实验原理,同时感受到语文学习乐趣,有利于自主地表述学习所得。教师则可以根据学生的表述内容,耐心地、有针对性地进行指导,促使学生强化认知,尤其感受到曹冲的智慧,与作者产生情感共鸣。

(二)让情境“有学生”

让情境“有学生”是指站在学生视角、学生发展的视角来创设教学情境。

1.站在学生视角创设教学情境

学生是体验阅读教学情境的主体。学生是否能走进教学情境中直接决定了教学情境的创设是否有效。教师和学生看事情的视角不同。倘若教师一味地站在成年人的视角来创设教学情境,很容易导致教学情境超出学生的认知范围,不利于学生建构良好认知。因此,创设阅读教学情境需要站在学生的视角。

例如,在课文《北京的春节》中,作者向读者展示了老北京庆祝春节的传统习俗,并按照时间先后顺序,恰当地详述了这些习俗。在课堂上,教师可以鼓励学生利用自己的生活经验,分享他们所了解的春节习惯。在分享的过程中,学生应尽量模仿作者的叙述方式,按照时间的顺序和适当的详细程度来介绍不同的习俗。随着学生的积极参与,课堂营造出了一种生活化的氛围。特别是当一些学生全神贯注于这种氛围中,热情地讨论色彩丰富、内容丰富的春节习俗时,他们能够感受到中国传统节日文化的独特魅力。这时,教师可以适时地引导学生深入了解老北京人如何庆祝春节,共同探索老北京的春节风俗。

2.站在学生发展视角创设教学情境

让学生获得良好发展是阅读教学的起始点和落脚点。阅读教学情境是学生获得良好发展的“服务者”。简言之,教师创设出的阅读教学情境应当能使学生在知识、技能、能力、素养等方面获得良好发展。

例如,在《慈母情深》这篇文章中,作者用“震耳欲聋”一词描绘出了母亲工作环境的恶劣,衬托出了母亲工作的辛苦、母亲的辛劳,赞扬了无私付出的母亲,歌颂了母爱的伟大。教师可以以“震耳欲聋”为着眼点来创设教学情境。具体地,教师可以先引导学生描述“震耳欲聋”的含义。在生活经验的支撑下,大部分学生会提到“噪声大,快要将耳朵震聋了”。基于此,教师可以利用电子白板播放各种“震耳欲聋”的工作场景,让学生亲身体验“震耳欲聋”,建立直观的感受。同时,教师可以引导学生思考“你在这样的环境中有什么感受”“你想待在这样的环境中吗”“母亲想待在这样的环境中吗”“母亲可以逃离这样的环境吗”等问题,使学生在情境中深入探寻,感受母亲的不易,建立积极的情感。

(三)让情境“有文本”

让情境“有文本”是指发挥教师的教学智慧,以阅读文本内容为基础,以学生的学习情况为依据,使用恰当的方式、手段创设出教学情境。这样的教学情境可以使学生沉浸其中,细细品味、感知,同时可以避免无中生有、生搬硬套诸如此类的问题。

例如,《陶罐和铁罐》这篇文章借助陶罐和铁罐之间的对话推动了故事的发展,同时揭示了陶罐和铁罐的性格特点。扮演角色是学生喜欢的方式,也是学生了解主人公性格特点,理解故事内容的直接方式。在课堂上,教师可以鼓励学生依据自身的实际情况,选定自己喜欢的角色,和小组成员扮演角色、演绎故事。如此做法保证了每个学生都能获得扮演角色的机会。尤其,在扮演角色的过程中,大部分学生发挥主观能动性,深入剖析文本中的一词一句,把握关键信息,感知陶罐、铁罐的性格特点,继而迁移生活经验,使用恰当的表情、语气、语速等进行表演。其他学生在观看的过程中沉浸在情境中,“直观”地感受陶罐、铁罐的性格特点。教师则可以在学生表演后,引导他们一起分析陶罐、铁罐的性格特点,借此建立较为完善的认知。

总而言之,阅读教学情境误区影响教学情境价值的实现,导致阅读教学效果不尽如人意。要想走出阅读教学情境的误区,教师应当发挥专业素养作用,以生活实际、学生、文本为基础,让情境“有意义”“有学生”“有文本”,真正地让学生走进教学情境中,并因此感受阅读乐趣,理解阅读内容,锻炼阅读能力,实现教学情境价值,增强阅读教学效果。

参考文献:

[1]吴国蓉.小学语文阅读教学情境创设的实践探索[J].新教师,2022(9):47-48.

[2]王明雅.多媒体技术支持下的小学语文阅读情境教学模式[J].基础教育论坛,2022(17):93-94.

[3]黄莉娟.小学语文阅读情境的创设策略[J].小学生作文辅导(上旬),2021(9):15-16.